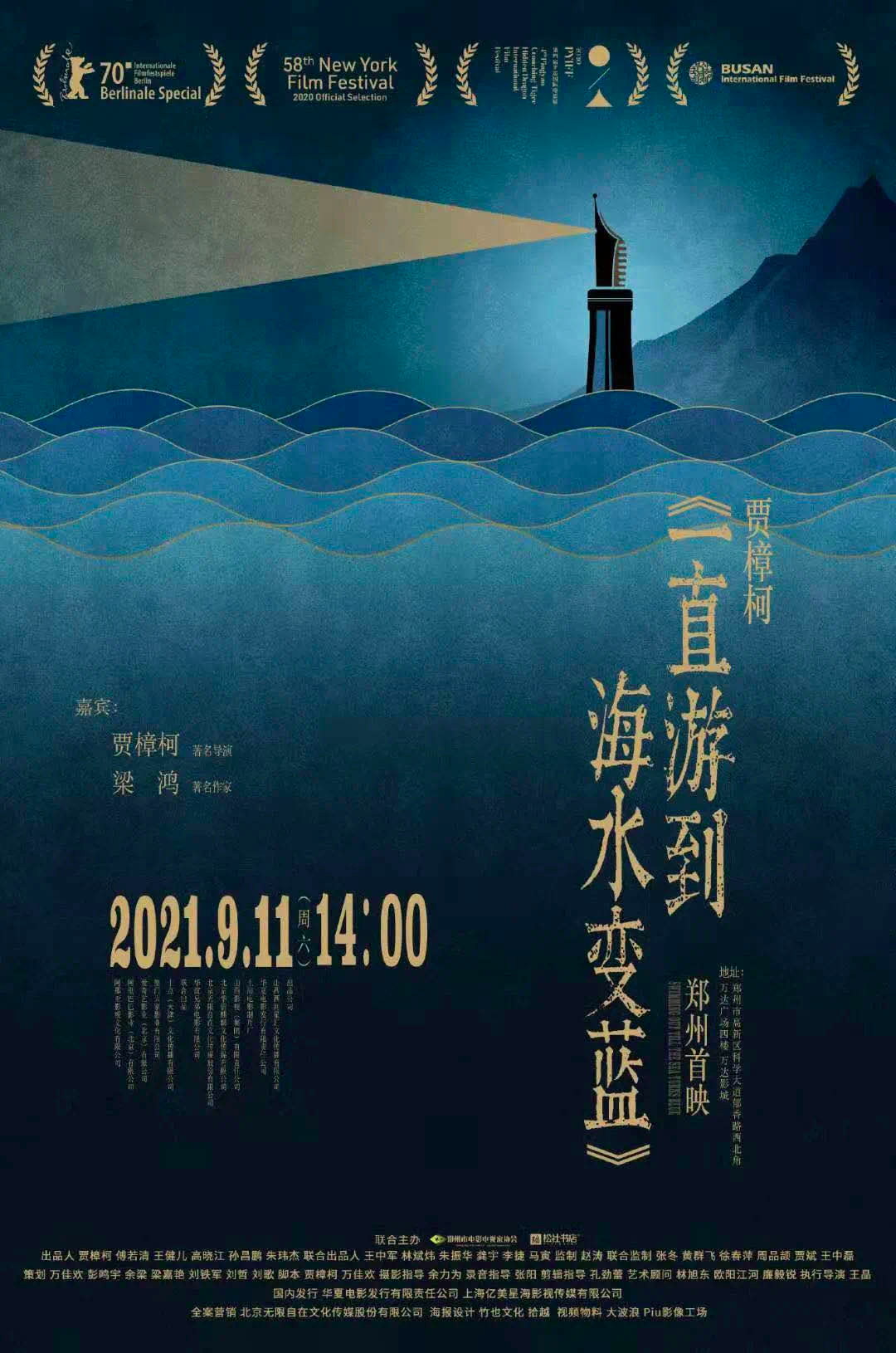

“看到鄭州遭受的洪水災害和疫情,我在北京也是干著急。正好影片要上映了,我覺得電影適合拿到鄭州做全國第一場點映,也是對鄭州、河南的一份愛心。”作為本輪疫情復工復產以來第一個在鄭州舉辦首映的影片導演,賈樟柯用實際行動為鄭州助力加油:9月11日下午,賈樟柯攜新作《一直游到海水變藍》與影片主要人物中的河南籍作家梁鴻一起與鄭州觀眾進行交流:“希望大家透過影片感受到,為什么可以一直游到海水變藍。”

記敘七十年“中國往事”

面對生活的不確定性和當下城市的“問題”,回溯來時路成為一種心理需求。賈樟柯導演,賈平凹、余華和梁鴻為主要講述人的電影《一直游到海水變藍》以出生于上世紀50年代、60年代和70年代的三位作家賈平凹、余華和梁鴻作為最重要的敘述者,他們與已故作家馬烽之女段惠芳一起,重新注視社會變遷中的個人與家庭,從中國當代文學名家敞開心扉的分享與個人回憶為情感索引,進入國人的精神世界,展現了1949年以來的“中國往事”。影片將于9月19日全國上映。

據介紹,《一直游到海水變藍》也是繼關于畫家劉曉東的《東》(2006年)和關于服裝設計師馬可的《無用》(2007)之后,賈樟柯將關注點又一次投向藝術家群體,可稱為賈樟柯“藝術家三部曲”的最終章。

《一直游到海水變藍》由賈樟柯經典班底制作,余力為擔任攝影指導,張陽擔任錄音指導,孔勁蕾擔任剪輯指導。電影曾在第70屆柏林國際電影節、第4屆平遙國際電影展、第58屆紐約電影節等多個國內外電影節展映,均取得熱烈反響。《紐約時報》將影片列為2020年紐約電影節十部必看佳片。

為何影片名字為“一直游到海水變藍”?賈樟柯表示,最初的設想是村莊和文學兩個視角,但隨著拍攝的深入,越來越發現之前的題目涵蓋不了影片的主題,直到余華老師講到少年時代游泳的故事,“大海美好的景象就是藍色的大海,游就是往前走,我覺得這特別適合做影片的名字。”賈樟柯說,影片講述的就像“海水版愚公移山”的故事,蘊含了中國內在變化的力量,每個人最善良的生活愿望或者一種韌勁——遇見很多事情,還在堅持往前走。

當被問及未來是否會來河南拍一部電影時,賈樟柯直言非常有機會,“河南歷史非常悠久,這片土地上的故事,會讓每一個愛好文化的人震撼。”

互相“表白”消除創作孤獨

影片中的主要人物梁鴻是河南鄧州人,致力于鄉土文學與鄉土中國關系研究,她的代表作《中國在梁莊》和《出梁莊記》對河南梁莊的留守者以及這個村莊的外出打工者進行了深入觀察,清晰地展現當代鄉村與中國社會的真實形象,使河南梁莊成為認識中國鄉土現在與未來的醒目標本。

映后,賈樟柯與梁鴻在現場進行了簡短的對談分享。“疫情期間我在微信上發起了捐款倡議,賈樟柯導演第一時間捐款的時候,我內心特別感動。”在創作領域,梁鴻更是賈樟柯的忠實觀眾,坦言電影《小武》看了15遍,尤其是在新作中,賈樟柯導演的鏡頭語言大膽、特色鮮明,“影片記述了這個時代的人和人生,每一個人、每一張面孔,哪怕是平凡無奇的人,都能在某個時刻被定格,擁有某種意義。”

賈樟柯更現場“表白”梁鴻是他的知音,“我們都生活在同一種現實和歷史里,梁鴻是用文字,我是用影像,雖然從事的語言不一樣,但關心的問題和捕捉的社會氛圍是非常相似,用不同的媒介反映同樣的觸動,是會消除一種創作的孤獨感。”

兩位共同出生于70年代的創作者都在各自的作品中持續關注了小人物的生存和精神狀態,這次在《一直游到海水變藍》中,賈樟柯成為梁鴻的讀者,梁鴻成為賈樟柯拍攝的對象,對時代情緒和現實生活具有敏感捕捉力的他們,將對時代、社會、成長產生怎樣的看法與共鳴,都被真實地記錄在了影片之中。

分享秘訣“應該有愚公精神”

《一直游到海水變藍》用3臺機器一起拍了4個多月時間,賈樟柯如何拉來投資?在首映現場,賈樟柯也分享了自己的“秘訣”:多找親朋好友說清楚為什么要拍,以情動人。

“大家是沖著幫賈樟柯把這部電影拍出來這個訴求。身處消費時代或者說娛樂時代、商業時代,很多人同時也有著某種久遠的感情,當這個東西引起大家的追憶和共鳴,在人們久遠感情縱深里有所觸動的時候,很多人會想幫助你,這不僅是生意,而是一種文化建設。”賈樟柯表示,他相信隨著導演持之以恒的推廣,藝術電影、紀錄片的市場反應比當初好很多,“從幾乎沒有空間、到現在比較穩定的市場的增長、穩定的觀眾結構,我很有信心。要解決問題,沒有一直堅持的精神、遭遇挫折就放棄,可能一直都改變不了,要一點一點做。”賈導還以自己個人的經歷為例,“從之前沒什么觀眾到每一部觀眾都在增長,應該有愚公移山的精神。”

活動當日,河南省文聯黨組書記、主席、河南省作家協會主席邵麗,河南省文學院副院長、鄭州市作協主席南飛雁,鄭州市委宣傳部副部長楊潔,鄭州市文聯黨組書記、主席景雪萍,鄭州市電影電視家協會秘書長尚蔚,鄭州市電影電視家協會副主席劉斌也現身首映現場,共同表達對影片的支持。本次活動由鄭州市委宣傳部主辦,由松社書店、鄭州市電影電視家協會共同協辦。

鄭報全媒體記者 左麗慧 文/圖