鄭報全媒體記者 張朝暉 文/圖

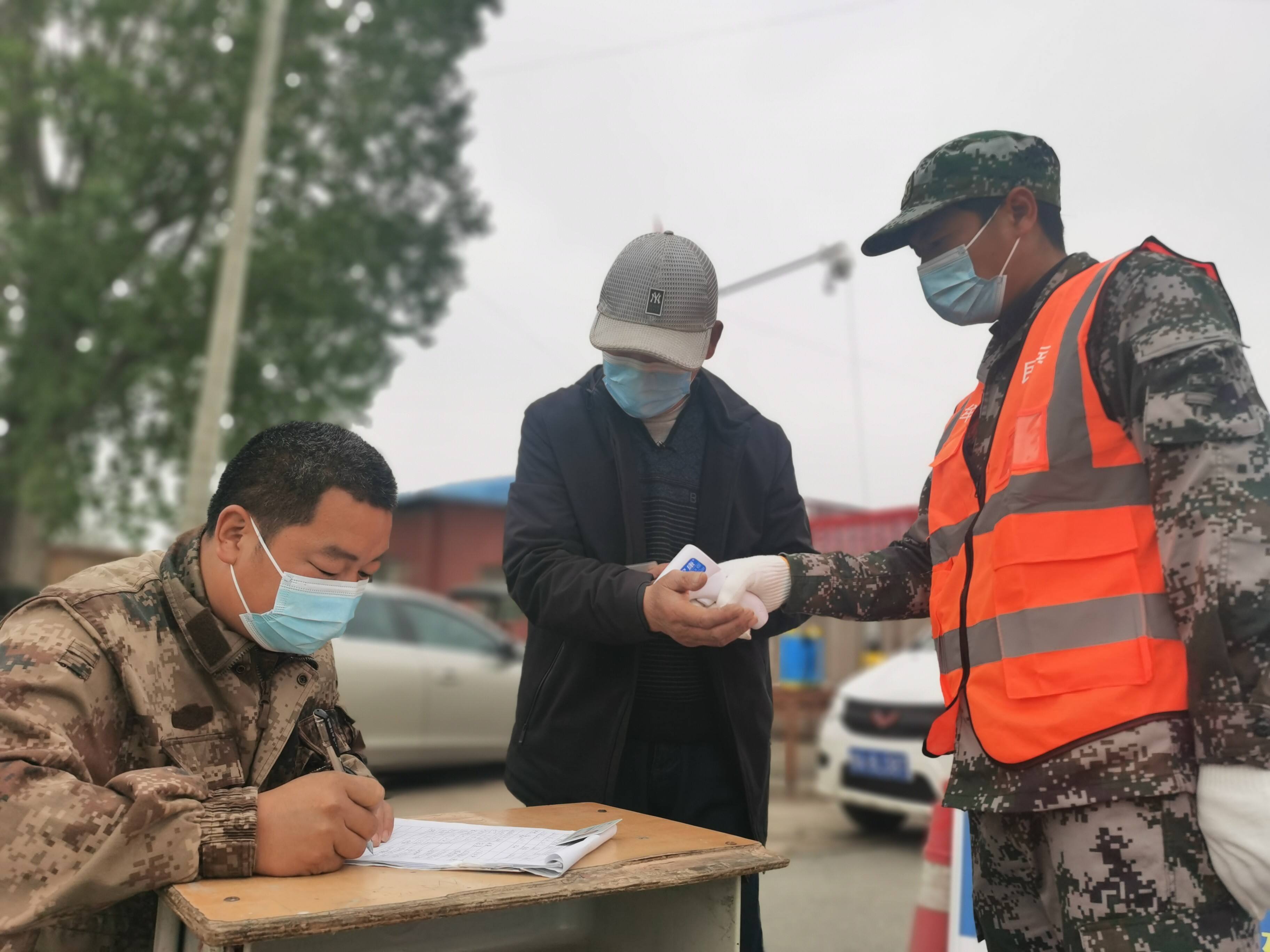

5月10日,雨過天晴,中牟縣官渡鎮境內,鄉村道路人來車往、穿梭不停,田地里蒜農正在收拾蒜秧子,蔬菜大棚里菜農正在忙碌,蔬菜市場交易忙而不亂,大段莊、宋莊、李莊、邱莊、下坂峪、水潰等村沿途三個民兵疫情防控執勤點,“兩碼一證”查驗有條不紊,“既要做好疫情防控不動搖,又要保障生產生活不耽誤,要最大程度的方便群眾,不能因噎廢食。官渡鎮是全縣蔬菜區,距離縣城近,我們既要嚴格執行上級政策,又要因地適宜有的放矢。”官渡鎮鎮長郭忠強介紹說,“要做到區域最優化,人員最優化,把疫情影響降到最低,從以前的單打獨斗到現在的群防群控,基層民兵發揮了不可小覷的力量。”

新農人王坤坡:困難崗位應是我

大段莊村位于官渡鎮西部,距鎮政府3.5公里。2013年,王坤坡從河南科技學院畢業,他果斷放棄城中安穩生活,攜女友后來成為妻子的申小雨回到家鄉大段莊,種起了大棚葡萄園,成為“新農人”。經過5年多摸索、嘗試和發展,夫妻倆的大棚葡萄種植技術日臻成熟,目前種植規模已擴大至5畝4個大棚,果子品質優良、無公害,深受市場青睞,平均收入近5萬元。近年來,夫妻倆帶動全村10余戶種植大棚葡萄,切實增加了農民收入。夫妻倆計劃將擴大規模,科學配置新的優良品種延長供果周期,完善提升園區環境,打造縣城近郊農家樂,發展觀光采摘,成立合作社構建產銷平臺,和鄉親們一同奔小康。

“疫情防控點執勤不耽誤大棚葡萄管理,我在執勤點,老婆在大棚。”王坤坡告訴記者,現在正是給葡萄疏果農忙的時候,可偏偏疫情肆虐,為防止疫情的擴散,他第一時間放下手中的活投入到疫情防控工作中,家里的活全部放在了老婆身上,其間他會趁著中午替班吃飯的時候趕過去幫著干會兒活,每當晚上下班回家看到老婆一身疲憊,輔導兩個孩子寫作業,還要做飯時,就感到一陣心酸。從疫情發生到封控管理,時間太短,任務太急,按照安排他第一時間到社區報到,聽從指揮,服從命令。每位志愿者都有自己的崗位,有的消殺作業,有的站崗值班。為了防止病毒快速傳播,道路封閉,出入口24小時必須有人值守,在他是次班時還會一如既往的早起,對建業路臨時菜市場進行交通指揮,要求賣菜和買菜的群眾戴好口罩,“也許你們看不到凌晨3點的寧靜,也看不到空曠的道路,但是相信只要共同努力就沒有戰勝不了的困難。”王坤坡說,“我是黨員,是村干部,是民兵,困難的崗位應該是我的。”

山東人張洪霞:齊魯自古多豪杰

下坂峪村是小浪底工程庫區二期外遷移民村。1999年6月,由洛陽市新安縣西沃鄉下坂峪村搬遷中牟縣官渡鎮村名下坂峪移民新村。今年39歲的張洪霞老家在山東,丈夫是下坂峪村人,夫妻倆原來都在北京工作,2015年,因為留守在家的婆婆和兩個女兒需要照顧,丈夫留在了北京,張洪霞返回了下坂峪村。據該村黨支部負責人張森介紹,2020年初疫情剛出現,張洪霞就主動報名,穿上紅馬甲,當了志愿者,“這三年她都是主動報名,非常積極,去年又參加了民兵,‘7·20’期間又奮不顧身上了賈魯河大堤,和村里的男民兵一樣,扛沙包,護大堤,風里雨里,白天夜里,參加防汛搶險。”張森說,去年“8·23”疫情死灰復燃,張洪霞幾乎就是紅馬甲不離身,既是民兵又是志愿者,執勤點執勤,核酸檢測現場維護秩序,電腦錄入信息,樣樣不落。

張洪霞的大女兒上高中,小女兒上小學,因為疫情原因都在上網課,這幾天核酸檢測連軸轉,張洪霞忙得連回家的空都沒有,“晌午我在卡點吃泡面,孩子在家吃泡面。等疫情結束了,我好好在家里做一頓。”記者了解到,張洪霞在工作中任勞任怨,從來沒有向村里伸過一次手,張過一次嘴,心甘情愿付出,“我也是村里的人,村里有啥事,我應該干好。”張洪霞說。

采訪時偶遇正沿各個執勤點檢查工作的官渡鎮武裝部長王輝,聽了對張洪霞的情況介紹,王輝稱贊:“山東自古多豪杰。”張洪霞笑著說:“誰說女子不如男。”

老黨員陳青葉:我就不信這個邪

水潰村位于官渡鎮西北部,距鎮政府4公里。中午時分,官渡鎮水潰村民兵疫情防控執勤點,頭戴迷彩帽,身穿紅馬甲,一身精氣神的陳青葉仍然堅守崗位,動作熟練,有條不紊,對進村的行人和車輛逐一掃碼、檢驗行程碼。陳青葉今年74歲,有著50年的黨齡,“村里黨齡比我長的還有,只不過身體不如我,來不了執勤點執勤了。”

從2020年到現在,陳青葉主動報名參加村里疫情防控,和年輕的志愿者一樣,從不遲到,從未脫崗,從不掉隊,“哪兒都不能去,執勤點不能不去;家里啥事都能推,疫情防控不能推!”老人對記者說,全家人都非常支持他,“干工作不分年老少,有力出力,有智出智,大家心往一處想,勁往一處使,還害怕它疫情消滅不了?我就不信這個邪!”