歲月不居,時光如梭,眨眼間,我參加工作已經30多年。

回顧自己走過的歷程,我最大的感慨之一,就是遇到了良師益友——《鄭州晚報》。

是她始終在我成長的道路上相伴相隨,鞭策我永不懈怠,砥礪前行,為我提供了難得的平臺和無窮的力量。

我是1993年與《鄭州晚報》結緣的。記得那年我到廣武鎮董莊村下鄉,看到該村有許多農戶靠把桐木加工成裝飾條走上了致富路,于是我就拿起筆,試著寫了一篇新聞稿件寄給《鄭州晚報》。

同年8月5 日,晚報以《木材加工成了廣武鎮農民致富的“搖錢樹”》為題登了出來。看到自己的文章第一次上了《鄭州晚報》,滿心激動,捧著報紙看了一遍又一遍,還專門買了30多份送給同事和親朋好友,贏得了一片贊揚聲。從此,給《鄭州晚報》提供線索,投送稿件一發不可收。

2002年5月,《鄭州晚報》改版。改版后的《鄭州晚報》不但版面設計更加美觀,而且內容更加豐富,閱讀《鄭州晚報》也成了我每天的“必修課”,從中學習中央、河南省和鄭州市的方針、政策以及工作重點部署,學習外地好的工作經驗和創新做法,學習老師們寫的美文佳作,學習感動人物的先進事跡,每當看到好的文章還收集起來。

后來,我調任滎陽市委外宣辦,與《鄭州晚報》的聯系更加密切,與《鄭州晚報》記者有了并肩戰斗的機會,在交往中成了朋友。

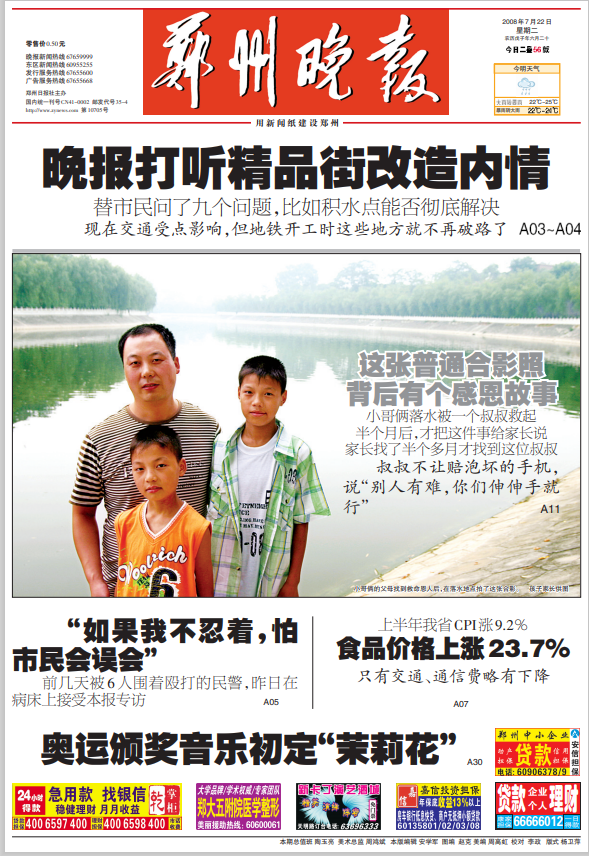

記得2008年7月21日,《鄭州晚報》駐鞏義站記者姚輝常被報社調到滎陽駐站。他來到滎陽后,我第一時間幫他找住的地方,還向他提供了一條新聞線索——太康縣的陳毫、陳俊果哥倆隨父親在五龍寨村租住,一個月前,倆人在索河玩水遇險,被一位好人救起。當即就決定和我一起實地采訪,晚上加班加點寫出了新聞稿件,第二天《鄭州晚報》在首頁重磅推出,并以《遲到一個月的感恩故事,今天得說說》為題大篇幅刊登,在社會上產生了強烈的反響,該新聞也被報社評為月度好新聞。

還記得,2013年3月12日,我接到索河街道通訊員鄭明駝的報料,稱該街道城關村馬文玲患有重病,其70多歲的婆婆不離不棄,悉心照顧馬文玲的感人事跡。得到報料后,我第一時間便向時任《鄭州晚報》縣區新聞中心主任鄧紅超做了匯報,并派同事王書杰隨同記者進行深入采訪,合寫了《78歲婆婆4年精心照料重病兒媳》新聞稿件,于3月13日在《鄭州晚報》刊發。3月14日,《鄭州晚報》又進行跟蹤報道,隨后,新華社、河南日報、河南電視臺等十幾家中央和省市媒體也紛紛趕赴滎陽對其進行了重點報道。當年年底,好婆婆蘇鳳英也因此獲評"感動河南十佳母親"、"鄭州市世紀母親"。

更記得,我和駐站記者王戰龍經常白天深入一線采訪,晚上顧不上吃飯趕寫稿子的畫面。

有多少往事,仿佛就在身邊;

有多少朋友,仿佛就在眼前

……?

多年來,像這樣和《鄭州晚報》老師們成功合作的事兒還很多很多。

在報社領導和老師的關心和幫助下,我寫作水平提升了不少,撰寫的《滎陽:力爭走在鄭州都市區建設前列》、《楚河漢界處發現新城墻》、《“好人現象”傳遞“滎陽溫度”》、《滎陽:新時代文明實踐奏響疫情防控最強音》、《滎陽文明實踐四季春》、《防汛救災,滎陽飄動“志愿紅”》等800多篇稿件在晚報上刊發,對外宣傳了滎陽,提升了滎陽的影響力和美譽度。

這么多年來,可以說是《鄭州晚報》讓我進步成長,讓我思維變得更加活躍睿智,工作上更加得心應手,遇到的困難和問題時能夠立即找到解決的思路和辦法,所參與和負責的多項工作走在了全省和鄭州市的前列,先后有40多次被評為滎陽市以上先進個人。

也可以說,《鄭州晚報》已成為我工作和生活中的重要部分,我將繼續關注她、繼續仰慕她、繼續向她投稿,繼續續寫我與她的故事。

時值《鄭州晚報》改版20周之際,我想說,謝謝您,《鄭州晚報》!認識您,真好!

作者? 孫國強? 單位? 滎陽市委宣傳部