9月2日,“繁星盈天——中國百年百大考古發現展”在鄭州博物館(文翰街館)開展,這是第九屆“博博會”期間推出的展覽之一。

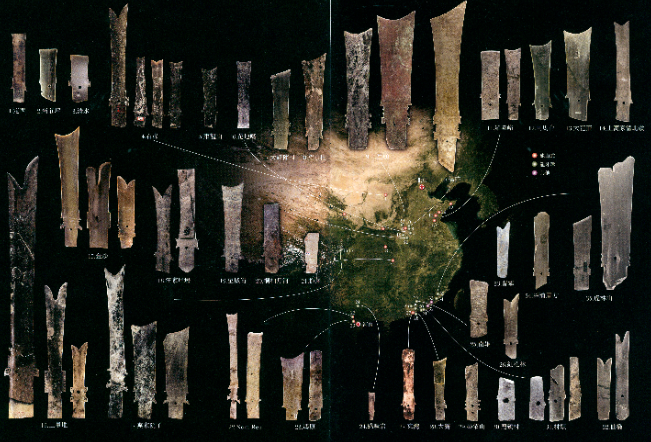

在諸多展現中國考古百年足跡和豐碩成果的文物珍品中,幾件牙璋吸引不少觀眾駐足圍觀,遙想中國最早王朝——夏王朝的輝煌。與此同時,位于鄭州老城區的鄭州市文物考古研究院考古博物館內,一場集納不同時期、不同地區牙璋并展示相關學術研究成果的“中華牙璋文化”專題展也正在進行。這是河南鞏義花地嘴遺址出土的墨玉牙璋,現于鄭州市文物考古研究院考古博物館展出。新華社記者袁月明攝從外觀上看,牙璋通常呈扁薄長條形,柄部有孔,前端有凹弧刃、Y形刃或斜平刃,在璋身與柄部相接處的兩側邊緣,有凸起的扉牙。材質上,牙璋多為玉、石制作,少數為金、骨、銅質地。在夏朝晚期都城河南偃師二里頭遺址,發現有4件玉牙璋。與綠松石龍形器、乳釘紋銅爵等知名文物相比,牙璋的“長相”似乎過于“平淡”。但長期以來,牙璋的起源與擴散研究備受考古學界關注。這是鄭州市文物考古研究院考古博物館展出的牙璋分布圖。(鄭州市文物考古研究院供圖)“根據現有的考古實證材料,牙璋的出現,最早可追溯到距今4000多年前,在山東地區的龍山文化遺址、陜北地區的石峁遺址中都有發現。”據中國社會科學院考古研究所二里頭工作隊隊長趙海濤介紹,早期的牙璋尺寸較小,造型也較為簡單,大部分出自山地祭祀或者城墻夾縫中。到了二里頭文化時期,牙璋的風格及功用出現顯著變化:器體尺寸大型化,長度由之前的約30厘米增加到約50厘米;扉牙形象龍形化,據相關研究,扉牙表現的可能是張著嘴的龍的形象;用途功能禮器化,二里頭遺址發現的4件牙璋,均出自高等級的貴族墓葬中,表明牙璋已成為代表等級身份的重要禮器。這是河南偃師二里頭遺址出土的牙璋(資料照片)。(中國社會科學院考古研究所二里頭工作隊供圖)更值得關注的是,從中原地區向南,在湖北荊州汪家屋場、四川廣漢三星堆等諸多與二里頭相距甚遠、看似無甚關聯的遺址當中,二里頭風格的牙璋頻頻出現,呈現出一種大范圍、跨地域的傳播姿態。“相關研究表明,一條傳播路徑是通過湖北、湖南傳到了廣東、福建、香港地區,另一條傳播路徑則是順著長江一直到達三星堆地區,然后繼續向南傳到越南北部。”趙海濤說。有學者指出,牙璋的禮儀內涵功能在以中原二里頭文化為核心的遺址群中大放異彩,而其向周邊廣闊地區傳播擴散的路線也能清晰表明,當時中華文明形成發展過程中開始出現王朝認同、文化認同和禮制認同的格局面貌。這是河南偃師二里頭遺址出土的牙璋(資料照片)。(中國社會科學院考古研究所二里頭工作隊供圖)