DART 任務示意動畫。視頻來源:NASA

今天早上7:14,在距離地球1100萬千米的太空中。一顆人造探測器以6.2千米/秒的速度撞向小行星,輕微改變了它的軌道。大約6500萬年前,一顆小行星砸向地球,恐龍就此走上末路,恐龍沒有辦法避免這一切。而今天,如果又有一顆代表著末日的小行星向地球飛奔而來,剛剛的撞擊證明,人類或許有能力改變自己被毀滅的命運。

當今世界并不太平,瘟疫、沖突、經濟衰退、氣候劇變 …… 每個因素都有重創人類文明的潛質,有時甚至會讓人感嘆:“人類文明究竟還剩多少年?”

來自地外的威脅

在這一堆令人不安的因素中,如果有人告訴你,人類還需要擔心來宇宙中小行星的威脅,那你多半會覺得他是杞人憂天。的確,小行星撞擊地球導致世界末日,與其說是嚴肅的科學問題,倒不如說更像是電影里的情節。

電影《不要抬頭》中,小行星撞擊地球導致世界末日。圖片來源:《不要抬頭》

但這種擔憂并不是空穴來風。1994年,一顆名為舒梅克 · 列維(Shoemaker-Levy)的彗星砸向木星,彗星在撞擊前分裂成了21塊,其中最大一塊的撞擊威力高達6×1012噸 TNT,相當于人類核武儲備的600倍,在木星表面留下的傷痕比整個地球還要大。更可怕的是2013年,一顆直徑20米的小行星在俄羅斯車里雅賓斯克州上空近30千米處爆炸,威力大約為45萬噸 TNT,相當于一顆W88核彈頭,造成1600人受傷。

2013年2月15日清晨,一顆與房子差不多大的小行星進入地球大氣層,在俄羅斯車里雅賓斯克上空爆炸。圖片來源:Alex Alishevskikh/wikipedia

太陽系內,如果一個小天體的軌道有部分位于距太陽0.983~1.3倍天文單位(地球到太陽的距離)之間,那么它就會被分類為近地天體(near-earth object,NEO),這樣的軌道讓它有可能會接近地球。而如果近地天體的軌道與地球交叉,并且直徑大于140米,那它就屬于潛在威脅天體(potentially hazardous object,PHO)。目前,人類已經發現了29000顆近地天體,其中2270顆屬于潛在威脅天體。

偏轉小行星

大約6500萬年前,恐龍因為一顆隕石徹底走上了不可避免的滅絕道路。今天的人類擁有比恐龍先進得多的技術,如果有一顆小行星徑直向人類奔襲而來,人類是否有能力偏轉小行星,避免末日的命運?

有一個好消息,也有一個壞消息。

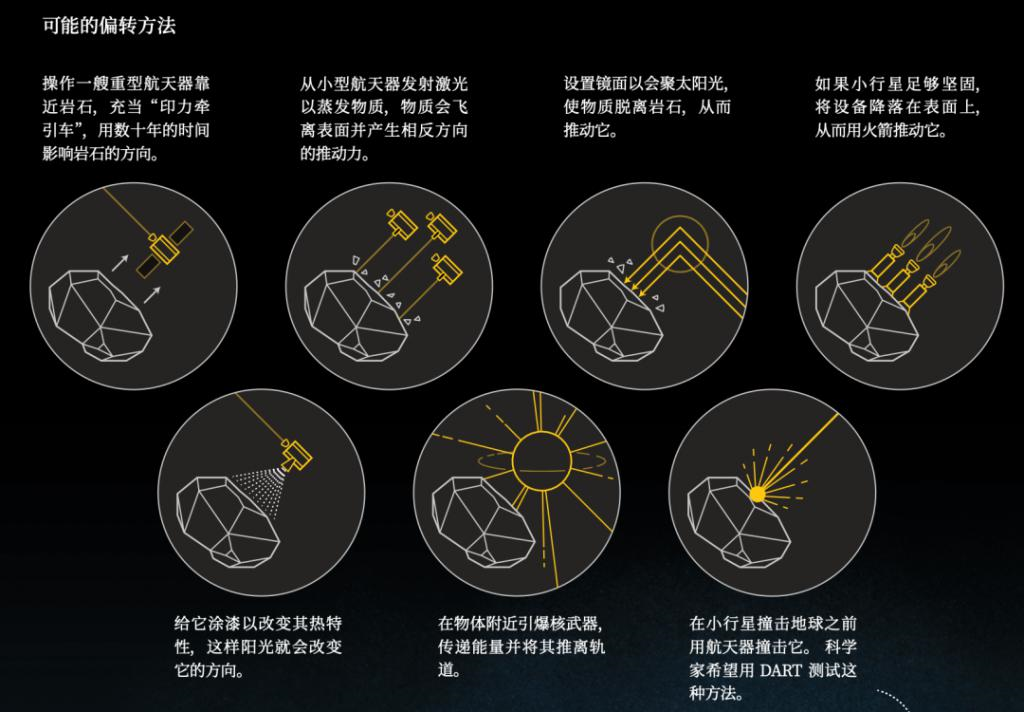

好消息是,天文學家有不少辦法,多到甚至能讓人產生他們在炫技的感覺。首先,我們可以用一顆衛星直接撞擊小行星,改變它的軌道;還可以給小行星安裝助推器,把它推走;也可以匯聚太陽光,蒸發小行星表面物質推動它;還能給小行星表面噴漆,改變其表面光照吸收率,用陽光的熱效應改變它的軌道;甚至還能直接在小行星周圍引爆一顆核彈,用最絢爛最暴力的方式解決問題 ……

偏轉小行星可能的方式。圖片來源:《環球科學》2021 年 7 月刊

壞消息是,從來沒人驗證過這些方法,沒人能確保這些辦法一定有效。并且,以上這些辦法還會帶來別的問題,比如核武器的方法一定會引起復雜的國際安全爭議,爆炸產生的小行星碎片仍然有可能對人類造成威脅。

但就在今天早晨,美國航空航天局(NASA)的雙小行星重定向測試(Double Asteroid Redirection Test,DART)證明,或許人類有能力改變小行星的軌道。如果有一顆小行星向地球飛奔而來,人類或許有能力避免被毀滅的命運。

硬核飛鏢

DART 這一單詞在英文里有飛鏢的意思,而今天早上7:14,DART 任務也正如飛鏢一樣,在1100萬千米之外,以每秒6.2千米的速度迎面撞擊孿小星(Dimorphos)。孿小星是孿大星系統(Didymos system)中較小的一顆,直徑大約為160米左右,另一顆孿大星(Didymos)直徑大約為780米。兩者中心點相距1.18千米,以11小時55分鐘的周期相互繞轉,如果一切都如研究人員預想的那樣,撞擊將會讓它們相互繞轉的周期縮短幾分鐘。后續幾周內,地面觀測將嘗試證實這一點。

DART 任務的說明圖。圖片來源:The Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory LLC

除開兩邊 8.5 米長的太陽能板,DART 探測器主體尺寸為 1.2 × 1.3 × 1.3 米,在撞擊孿小星時質量大約為 570 千克。孿小星繞孿大星繞轉的速度為 174.2 毫米 / 秒,質量估計在 50 億千克左右。當 DART 以 6.1 千米 / 秒的速度撞擊欒小星時,如果碰撞是完全非彈性的,孿小星的運行的速度將會被降低 0.7 毫米 / 秒,如果考慮到撞擊在孿小星表面拋射了部分物質,速度改變量將會更大。最終撞擊對軌道周期產生的影響可以被地面證實。

當然,地面觀測并不能直接觀測到 1100 萬千米外 0.7 毫米 / 秒的速度變化。但可以觀測到速度變化對軌道周期產生的影響 —— 這也是選擇撞擊孿小星的主要原因之一。選擇撞擊孿小星的原因主要有以下幾點:

不論撞擊結果如何,孿大星系統都不會對地球產生任何威脅。

從地球上看來,孿大星系統中的兩顆可以互相遮擋彼此,天文學家可以用地面望遠鏡測量它們相互繞轉時產生的光變來計算它們的公轉周期。

孿小星足夠小,撞擊能夠產生可被觀測到的周期改變。

另外,DART 的撞擊時間也是精心選擇的。在撞擊時,地球和孿大星系統的距離正處在 1100 萬千米的最低值。作為參考,地球到月球的距離大約為 40 萬千米,地球到火星的最近距離大約為 5000 萬千米。更近的距離讓天文學家能提高觀測質量,更精確得測量軌道周期。但目前的測量方式決定了,天文學家只有測量多個周期之后,才能得到足夠理想的結論 ——就好像手表如果一天慢了一秒,你往往需要幾天時間才能察覺到—— 為了驗證 DART 撞擊的效果,天文學家還需要幾周的時間。

星際導航

為了實現任務目標,DART 必須找到孿小星并直接撞上去,而這并不容易。

DART 導航系統目的如上圖。右下角為意大利制造的 LICIACube 微型衛星。素材來源:NASA/Johns Hopkins APL/Steve Gribben

當地時間2021年11月23日,NASA 用 SpaceX 公司的獵鷹9號火箭發射了 DART 任務,從那以后到昨天,地面控制人員都能以高精度的地面觀測為 DART 為它導航。昨天的最后一次調整后,DART 的瞄準精度也只有2千米,而孿小星直徑也只有160米左右。

撞擊前60分鐘、4分鐘、2分鐘和3秒時 DART 觀測到孿小星,圖片內容為模擬。圖片來源:DART Press Kit

更要命的是,直到撞擊前的1個小時,DART上搭載的設備才能觀測到孿小星。為此,應用物理實驗室(APL)專門為DART開發了一套智能導航機制 SMART Nav。SMART Nav可以預測孿小星的位置,并控制 DART 上搭載的離子推進器控制方向 ——DART 搭載了 12 個推進器,其中離子推進器推力很小,可用于精細控制。APL的研究人員甚至專門寫了一篇文章介紹這套導航系統。

孿小星在 DART 的鏡頭中越來越大,直到畫面突然消失 ——DART撞擊了孿小星,整個探測器在一瞬間摔得粉碎,DART 成功了。不過太空中的探測并沒有就此結束,DART 在 15 天前就釋放了一顆微型衛星觀察撞擊結果。

這顆微型衛星名為 LICIACube(Light Italian CubeSat for Imaging Asteroids 的縮寫),由意大利制造,它會在撞擊后約3分鐘飛過孿小星,讓它有機會看到DART撞擊產生的隕石坑。這顆衛星在DART撞擊時也會觀測撞擊產生的羽流,尋找可能有價值的信息。但它信息傳輸速度較慢,可能還需要幾個小時我們才能收到它拍下的畫面。而DART的撞擊究竟對孿小星的軌道產生了多少改變,還需要接下來幾周的天文觀測證實。