黃河是中華民族的母親河,黃河文化是中華文化的源頭和中心。藝術家該用什么樣的作品讓人們生動地了解黃河、感受黃河,進而熱愛黃河?

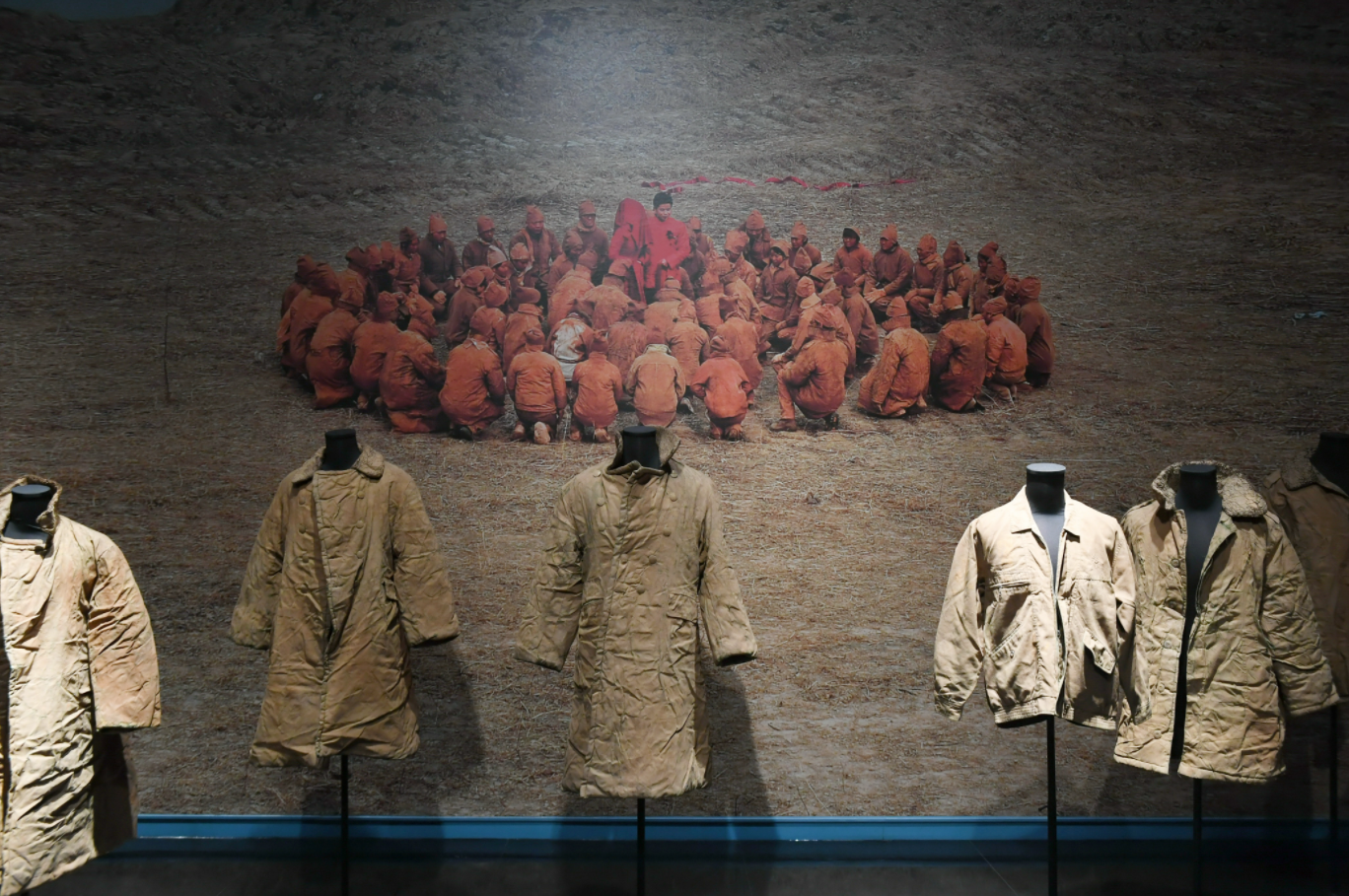

去年9月18日,“王剛:何以黃河——當代黃河主題藝術研究展”在鄭州美術館新館開幕。該展覽是對藝術家王剛2000年以來藝術探索的集中梳理和呈現,包含架上繪畫、雕塑、行為藝術、裝置藝術以及大地藝術等500余件作品,開展以來受到專業人士及廣大觀眾好評。據統計,截至目前,該展覽接待觀眾逾13萬人次。

2月12日,由鄭州美術館主辦的“‘跨界對話:何以黃河’——王剛:何以黃河當代黃河主題創作研究展”學術對談活動在該館新館舉行。來自省內外文學界、思想界、哲學界、藝術界的嘉賓齊聚一堂,共同探討交流此次展覽的藝術表現手法、藝術境界及創新實踐。大家普遍認為,藝術家王剛的作品呈現出當代美術的獨特性,尋覓到了美術創作的“根”,彌補了中國當代美術的不足。

?王剛現任中原工學院教授、中國美術家協會會員、河南省美術家協會理事、河南省油畫藝委會副主任、河南省油畫學會副會長。幾十年來,他如圣徒一般,始終在自己構建的“藝術殿堂”里默默“耕耘”。他的作品具有社會性、時代性和歷史性,以豐富的藝術語言向大眾講述了人類文明壯美的史詩。

“王剛老師的作品磅礴沉郁、厚重高遠,是黃河兩岸農耕文明哺育下的人民群眾的精神肖像,更是一部華夏民族千百年來血脈傳承的壯麗史詩。該展覽展出以來受到廣大業內人士和眾多觀眾的好評。”據鄭州美術館館長羅鳴介紹,“王剛:何以黃河——當代黃河主題藝術研究展”是該館歷經兩年時間,精心組織策劃的當代本土藝術家的個案研究展,也是該館開放三年來開展黃河文化美學研究項目的重要活動。

“該展覽營造了一個巨大的精神祭祀空間,藝術家王剛帶著圣徒般的信仰,在幾十年的藝術實踐中形成了自己的思想體系和話語體系,將藝術的探索延伸到中國人的宇宙觀、藝術本源、藝術何為等深層次領域,通過盛大的儀式為中國當代藝術招魂,彌補了中國當代藝術在超越性和現實批判性方面的缺失,重建了中國當代藝術的核心、靈魂與價值。”華東師范大學美術學院院長、博導士生導師,中國國家畫院原副院長張曉凌認為。

“藝術家王剛是一個具有浪漫主義情懷的畫家,幾十年來不計名利得失,以豐厚的大地般的藝術留住了黃河時光,讓人們看到我們的祖先是如何從苦難中走來,彰顯了中華民族巨大的包容力、凝聚力。”著名作家,河南省作家協會名譽主席李佩甫如是說。

“ 該展覽讓我非常震撼,藝術家王剛的500多件作品用不同的方式和媒介訴說了同一個故事,以強大的主體性占領了展覽空間。王剛的藝術作品呈現出角色與本我的融合,體現了主題性創作的當代性。”著名美術批評家、策展人,上海油畫雕塑院美術館副館長傅軍表示,鄭州美術館堪稱藝術家作品的放大器,為大眾推出了無論從學術判斷還是展覽呈現都非常考究的展項。

著名評論家、策展人柴中建認為,西方文化以“地”為特征,以“是”為文化表達,追求本體論探求,圍繞科學、物理學來呈現;印度文化以“天”為特征,以“如”來表達,追求空性;中國文化則認為“天”“地”“人”是密不可分的整體,強調個體心性在“天”與“地”之間的感悟力。王剛的藝術作品就是這種尋找一切存在本體的根性、心性藝術,是世界大變動格局中的中國藝術。

活動期間,現場觀眾和嘉賓們熱情互動,就王剛作品和當下藝術界的若干問題進行深度交流。

“黃河不僅是一條河,更是中華民族的精神圖騰。其意義早已超越固有的地理范疇,成為中華民族的文明象征與精神代言。黃河水灌溉著黃河土,黃河土生養著黃河人,黃河人鑄就著黃河魂。‘黃河’‘人’‘泥土’始終貫穿王剛老師創作的核心。”? 羅鳴告訴記者,為給更多觀眾欣賞高水平的藝術作品提供便利,鄭州美術館已推出該展覽線上虛擬展廳。同時還特別邀請藝術家王剛與策展人吳波在展覽現場和大家一起“云·賞”《何以黃河》,微信掃碼下方二維碼即可觀看。

正觀新聞·鄭州晚報記者 成燕/文 李焱/圖