4月24日,我們將迎來第8個中國航天日。

近年來,我國航天事業取得飛速發展和進步,從“嫦娥”奔月到“天問”探火、從“北斗”造福人類到“天宮”開門納客,中國航天用一項項科學技術創新突破著人類探索宇宙的邊界。

風云氣象衛星被譽為“知冷知熱的百姓星、自主創新的爭氣星、服務全球的中國星”,為全球126個國家和地區提供100余種數據產品和服務。

中國風云衛星何以享譽全球?一起來看↓

“北風其涼,雨雪其雱”,2500多年前的《詩經》記載了古人對各種天氣現象的認識。從靠抬頭看天和占卜預測天氣,到利用琴弦感應濕度來預測晴雨,到出現“欽天監”這類專業從事氣象工作研究的部門,再到如今借助衛星等現代科學技術力量實現觀云測雨,自古以來,中國人對風云變幻背后奧秘的探索未曾有過片刻停歇。

4月16日,風云三號07星在酒泉衛星發射中心被長四乙火箭送入400公里外的非太陽同步傾斜軌道。不同于風云系列的其他衛星,07星將專門承擔降水測量的重任。

△長四乙火箭發射風云三號07星

“頂流天團”再添新成員

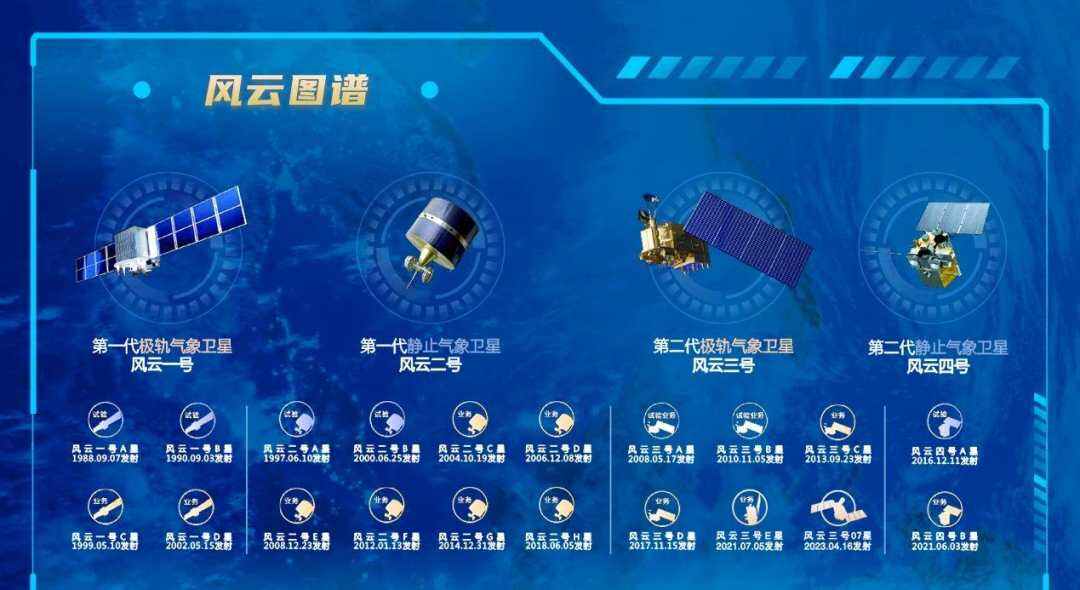

1970年,我國開始獨立自主研制氣象衛星,至今已成功發射兩代四型共20顆風云氣象衛星,其中8顆目前在軌運行。

△風云氣象衛星圖譜

第一代風云一號衛星與風云二號衛星、第二代風云三號衛星與風云四號衛星,共同組成氣象衛星觀測體系,它們是家喻戶曉的“風云衛星頂流天團”。其中,風云一號衛星和風云三號衛星屬于低軌衛星,圍繞地球飛行,能夠進行全球觀測。而風云二號衛星和風云四號衛星屬于靜止軌道衛星,能夠始終和地面相對靜止,用于對我國及周邊區域進行氣象探測。

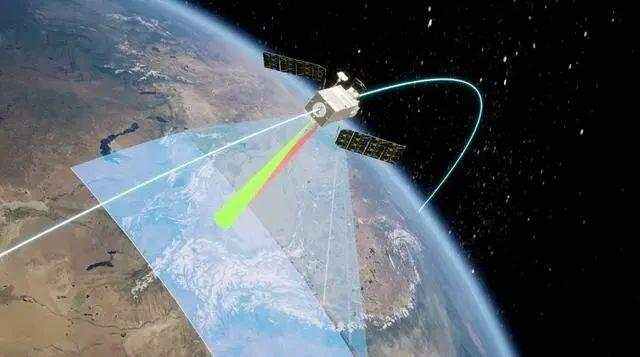

風云三號07星總設計師錢斌介紹,07星是國內首顆、國際第三顆主動降水測量衛星,其最核心的任務就是監測災害性天氣系統強降水過程,7天就可以完成一遍對全球中低緯度地區降水三維層析結構的探測,填補我國南北緯50度范圍內的降水監測資料。這顆降水測量衛星將提升我國對臺風的監測精度,包括提高對臺風路徑判斷的準確性及對臺風降水量的估計精度。

△風云三號07星綜合探測示意圖

國際上第一顆主動降水測量衛星是1997年發射如今已退役的TRMM降水衛星,第二顆是2014年發射的GPM降水衛星,兩顆衛星都配有主動降水測量雷達和被動的微波成像儀。與之相比,我國自主研制的這顆降水測量衛星在性能上有了更多提升。

“07星的特色在于搭載的4臺/套業務載荷。包括降水測量雙頻雷達、微波成像儀、中分辨率光譜成像儀、全球導航衛星掩星探測儀。”錢斌介紹。

降水測量雷達屬國內首次研制,從首次概念提出到工程應用前后歷程長達17年。隨著降水測量衛星上天,可“透視”降水三維結構,填補了我國主動降水監測的空白。雷達從衛星上對降水進行測量時,消除地表回波干擾的能力很強,可實現300公里幅寬、250米垂直分辨率下,檢測地球大氣0.2毫米/時的降水強度變化,達到國際先進水平,這意味著從毛毛雨到50毫米/時以上的暴雨都將被07星悉數監測到。此外,該衛星還可以實現對液態、氣態、固態3種降水相態的區分,也就是將能更清楚地對雨、雪還有冰雹進行辨別。

△風云三號07星研制現場

“風云三號03批氣象衛星包含黎明、上午、下午和此次發射的傾斜軌道降水測量4顆氣象衛星。4顆衛星完成在軌布置后,可以把氣象預報的監測精度提高3%。低軌氣象衛星獲取全球資料的時效性將從6小時提高至4小時,災害監測效率將提高1倍。”風云三號07星總指揮李海生介紹。

氣象衛星都會攜帶多種載荷進行定量觀測。除黎明星外,風云三號系列衛星都裝載了微波成像儀。07星搭載的是國內首次實現10.65千兆赫~183千兆赫的9頻點26通道一體化微波成像儀。此外,搭載的中分辨率光譜成像儀將配合星上其他儀器實現降水和云雨大氣參數、云層和大氣水含量的探測;全球導航衛星掩星探測儀將結合導航衛星,通過大氣不同折射率,反推確定對應點的溫度、濕度和壓力。

“07星成功發射后,中國將成為目前全球唯一同時運行晨昏、上午、下午和傾斜4條近地軌道民用氣象衛星的國家。”李海生說。

從在軌運行39天到目標運行6年

由于氣候監測、氣象預報、災害監測的需要,風云系列衛星從不停機。風云三號07星的設計壽命是6年,目標在軌全天時不間斷工作5.3萬個小時。

△風云三號07星示意圖

從1990年到2000年,國內氣象衛星發展并不順暢。“最初想做個長壽命衛星真的很不容易,一窮二白的背景下,無論對環境還是對長壽命、高可靠性的認識都還不夠充分。上世紀很多老同事都是用一輩子做了一顆衛星。”錢斌說,直到1999年風云一號C星上天和2002年風云一號D星上天,氣象衛星真正進入長壽命業務化的階段,中國人才真正開始對生產一顆氣象衛星比較有把握。如今,風云衛星的連續成功應用就是憑借最初一顆顆衛星研制、一代代人傳承積累下來的經驗。

為了確保長壽命高可靠性,07星上天前經歷了反反復復的試驗。以載荷降水測量雷達為例,雷達初樣研制階段加電測試時長達6700小時,雷達正樣地面測試時長達4100小時。上天之前,雷達正樣還進行了2680小時的地面標定。

△風云三號07星研制現場

“我們如果不具備氣象衛星監測能力,不掌握核心技術就會隨時被‘卡脖子’。”令李海生一直印象深刻的是,風云一號A星只飛了39天,接下來的幾顆衛星在軌運行時間也不長,甚至在研制過程中還出現過失敗的情況。在2001年,美國提出可以低價賣給中國一顆氣象衛星,但是中國氣象局堅定地表示,中國的氣象衛星研制必須自力更生。

1969年,周恩來總理高瞻遠矚地提出“要搞我們自己的氣象衛星”,并于1970年親自批準研制氣象衛星的任務。此后50多年,中國風云衛星氣象事業走出了一條從跟跑到并跑再到部分領跑的自立自強之路。

“用戶為氣象衛星的研制提供了很大的寬容和支持,從來沒有因為未達到預期目標而直接放棄實現氣象衛星自主研制的目標。”李海生說,想要實現氣象衛星的自主可控,必須堅持長期持續的投入。科學研究一定是有一個過程的,只有經過不斷的磨煉和探索,才能真正掌握核心技術。把硬骨頭一點點啃下,中國風云氣象衛星最終“一路開掛”。

自20世紀70年代起,我國無論多么困難,從來沒有停止過對氣象衛星研究發展的支持。進入21世紀以來,從《中國氣象衛星及其應用發展規劃(2011—2020年)》到新一代氣象強國發展規劃,我國始終高度重視氣象衛星技術的自主可控。

每年夏季,我國沿海城市都會因為臺風產生很大的人員傷亡。自從風云氣象衛星上天后,我國沒有漏過對一個臺風的預報。如今,高低軌氣象衛星協同組成一個完整的氣象衛星觀測體系,我國24小時臺風預報路徑誤差低于70公里,和歐美處于同一水平。

氣象衛星投入產出比達1:40,具有極高的社會價值。此次發射的降水測量衛星在今年6月汛期來臨之前上天,將通過對降水和臺風進行監測,最快發揮出最大效益。

為全球生成更快、更準確氣候預報

瑞士再保險瑞再研究院的一份年度報告顯示,2022年,颶風、洪水等自然災害給全球帶來的經濟損失高達2750億美元,約合人民幣1.88萬億元。從世界范圍來看,氣象預報的時效性、精準性及公眾服務性仍需要增強。

作為目前世界上在軌數量最多、種類最全的氣象衛星星座之一,風云系列氣象衛星在世界范圍內擁有龐大的用戶群體,廣受歡迎。習近平主席曾一年之內先后3次在國際上公開承諾,利用中國風云氣象衛星資料為國際服務。

△風云氣象衛星效益示意圖

如今,風云氣象衛星觀測數據面向全球開放、實時共享,正為全球126個國家和地區提供100余種數據產品和服務。世界氣象組織秘書長彼得里·塔拉斯在世界氣象大會上表示:風云氣象衛星已達世界領先水平。

國際數值天氣預報最高水平的歐洲中長期天氣預報中心(ECMWF)歐洲地球系統同化首席科學家史蒂芬·英格力士也贊揚風云三號衛星數據產品質量已達到和美國、歐洲衛星相當的水平。

高頻次的氣象觀測數據對于短臨天氣預報,特別是突發天氣事件尤為重要。如果能夠將全球的觀測數據有效地集中起來,那么全世界對災害的監測預報能力將大幅提升。

雖然人類自古以來就嘗試觀云測象,但數值天氣預報的出現才開始真正引領氣象預報技術走向現代化。李海生解釋:“數值天氣預報是今后氣象預報發展的一個重要方向。通過算法模型來實現智能天氣數據預測,就像ChatGPT在氣象預報領域的具體體現。”

簡單來說,數值天氣預報就是通過一個開放的數字模型,將氣象實時數據不斷往模型中填充。模型通過訓練不斷優化,實現推斷未來一星期、兩星期甚至更長時間的氣象預報走勢。07星上天后能為中國數值預報模型提供更多實時的監測數據,有效提升我國數值天氣預報的運行精度。

此外,07星搭載的全球導航衛星掩星探測儀可接收處理我國北斗衛星和GPS掩星信號,每天能獲得超過1000條大氣參數廓線,對數值氣象預報模式貢獻明顯。

△風云三號07星研制現場

接下來的路,風云衛星需要自己摸索著前行了。李海生評價,當前風云系列氣象衛星在國際上處于局部領先,整體達到世界平均先進水平的地位。第一代氣象衛星解決了基本的天基氣象觀測需求,實現氣象衛星從無到有并業務化運行。第二代氣象衛星解決了天氣預報對于氣象觀測精度的需求,我國氣象衛星發展進入與國際氣象衛星先進水平看齊的并跑階段。

根據規劃,從2025年到2035年,我國將完善第二代并同步發展第三代風云衛星綜合觀測體系,發展星地協同智慧觀測一體化技術,建立支撐精細預報的智慧觀測業務系統。

正處于論證階段的第三代風云氣象衛星風云五號衛星、風云六號衛星,已經成為我國實現氣象強國目標、為全球氣象觀測貢獻更多力量的重要部分。