編者按

人與自然和諧共生,可以這樣描繪生態愿景:仰望蒼穹,澄澈明凈;魚翔淺底,碧水一泓;土凈地美,安全可控;草長鶯飛,萬木蔥蘢。

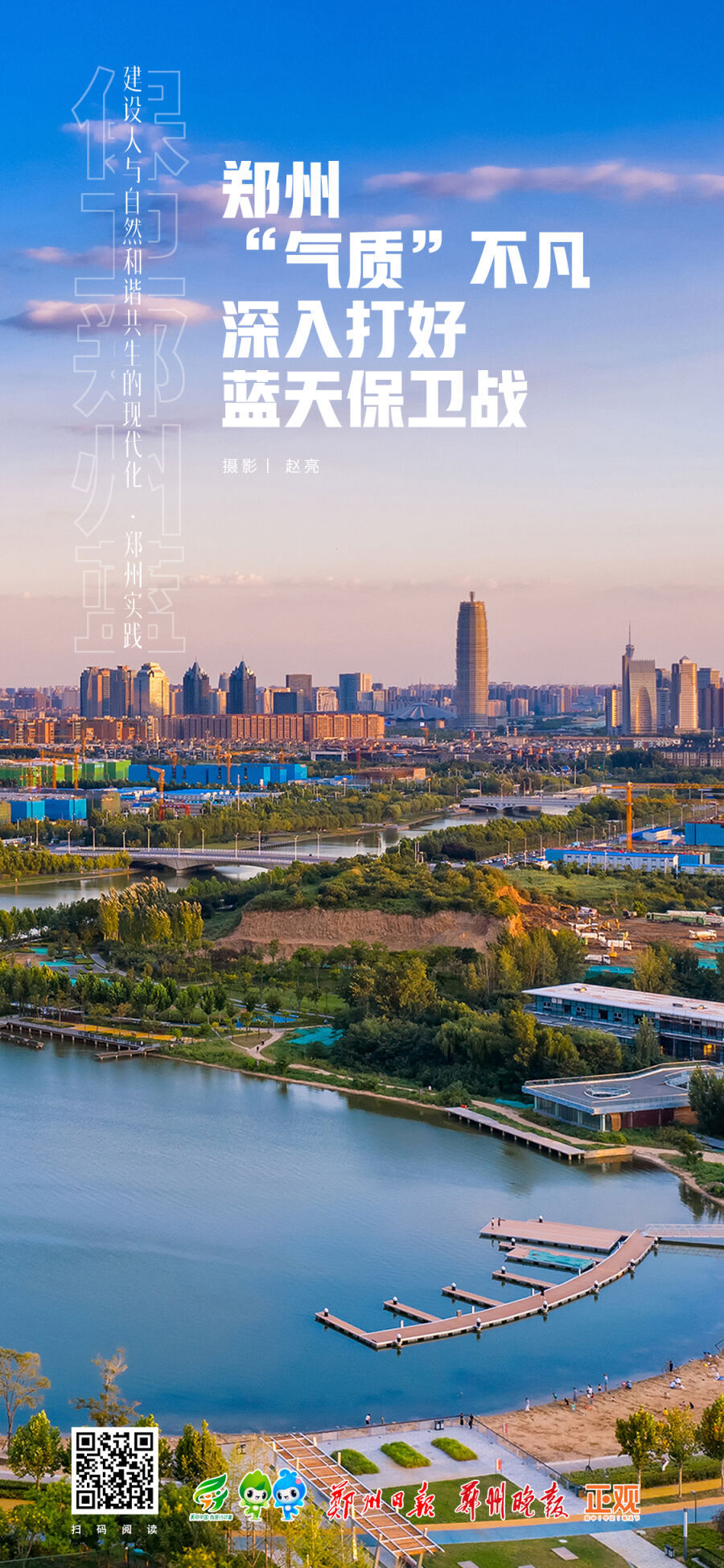

在2023年六五環境日到來之際,鄭州日報、鄭州晚報、正觀新聞聯合推出特別報道——“建設人與自然和諧共生的現代化·鄭州實踐”,今天推出第二篇《鄭州,持續深入打好藍天保衛戰》。

仰望蒼穹,澄澈明凈。掬一捧藍天,藍得純粹,藍得深邃。朋友圈里,曬曬自拍的“鄭州藍”,鄭州人經歷了從此前的驚喜意外到現在的習以為常。

在鄭州植物園賞花的朱女士感慨:“這幾年環境越來越好了。”家住金水區天明路怡豐新都匯的市民豐先生喜滋滋地說:“樓下就是公園,出門就是綠地……”

大氣質量變化的背后,是無數人腳踏實地、一點一滴干出來的。

推動綠色發展,促進人與自然和諧共生。習近平總書記強調:“‘十四五’時期,我國生態文明建設進入了以降碳為重點戰略方向、推動減污降碳協同增效、促進經濟社會發展全面綠色轉型、實現生態環境質量改善由量變到質變的關鍵時期。”以降碳為總抓手,促進減污、擴綠、增長協同目標實現,已經成為妥善處理四個方面復雜互動關系、統籌發展和減排的關鍵。

2022年以來,鄭州市在統籌做好疫情防控和服務社會經濟發展的同時,緊緊圍繞國家、省市部署,不斷強化大氣污染防治工作統籌謀劃,協調推進各項工作任務有序開展。通過治理,目前鄭州市主要污染物已大幅下降,優良天數從2015年的138天增加到2022年的223天,市民對藍天白云的幸福感、獲得感也越來越多,鄭州市環境質量實現了歷史性改變,達到了新評價標準實施以來的最好水平。

企業優化降碳 生活環境提質

追風趕月莫停留,平蕪盡處是春山。

孟夏之日,萬物并秀。片片陽光透過白云灑落在滎陽市的中部地區,這里坐落著國能滎陽熱電。遙遙看去,兩座冷卻塔與一座煙囪呈三足鼎立之勢,矗立在國電大道上,附近綠樹成蔭,瀝青公路開闊整潔,近處的三兩行人與遠處的居民樓將這幅壯闊工業畫卷點綴得更為生動。

國能滎陽熱電成立于2006年4月,是我國以“上大壓小”方式核準的第一臺也是世界首臺630兆瓦 “W”火焰爐超臨界機組工程。2019年,國能滎陽熱電完成了機組供熱深度改造,2020年,完成鄭西供熱首站擴建,是鄭州市熱源核心之一。

為達到“降碳”發展目標,國能滎陽熱電建設了2兆瓦屋頂光伏項目,年減少煤炭使用量634噸,實現減排二氧化碳1692噸、二氧化硫12.89噸、氮氧化物4.6噸。優化機組、供熱運行方式,提高機組效率,降低供電煤耗,使供電煤耗降低4.5克/千瓦時。此外,推動大宗貨物“公轉鐵”,加快鐵路專用線建設,煤炭、礦石等大宗貨物中長距離運輸以鐵路運輸為主,通過運輸結構調整,預計年減少1.43萬輛重型車上路行駛,降低碳排放2.3萬噸。

鄭州市始終牢牢把握“減污降碳”總抓手,協同推動生態環境根本好轉和“雙碳”戰略任務,扎實推進藍天保衛戰。

2022年以來,鄭州市先后完成了8家電力企業和25家非電企業名單更新、系統開戶、配額分配、數據核查、碳數據上報等碳排放權交易各項基礎工作,先后完成華潤電力、裕中能源、滎陽熱電煤電機組先進煤耗改造,全市累計引入外電234.3億千瓦時,同比增加11.1億千瓦時;可再生能源發電裝機規模累計達到118.7萬千瓦;累計新增集中供熱入網面積533.5萬平方米,新增可再生能源供暖面積203萬平方米。市民的生活環境持續提質,幸福感不斷增強。

“鄭州藍”,成為常態。 趙亮 攝

工業升級減污 城市生產無塵

走進上街區龍江路9號,中部地區塑料軟包裝行業領軍企業之一、鄭州新生印務有限公司車間里,員工正在井然有序地忙碌著,“整潔、高效”的感覺撲面而來。

鄭州新生印務有限公司的負責人時雙雙說:“為改造廢氣排放,自2018年開始,我們與多家RTO生產廠商接觸,引用了最先進的廢氣處理設施RTO蓄熱燃燒,后來又投入580余萬元對廢氣處理工藝再次升級改造。”據時雙雙介紹,公司每年都會通過第三方檢測機構進行一次年度廢氣檢測及每季度一次的比對檢測,使用RTO后公司每年廢氣排放量減少了2.23噸,排放量減少約74.1%,廢氣排放濃度僅3.85毫克/立方米 ,處理效率達99%以上,實現了超低排放,最終被評為A級企業。

同樣經過深度治理改造的還有鄭州亨瑞達新材料有限公司。這家公司位于新密市米村鎮楊崗村,于2021年被評定為耐材行業環保績效分級A級企業,產品主要應用于新能源、鋰電、光伏玻璃、浮法玻璃等行業。為開展環保深度治理,實施綠色化改造,該公司建成3000平方米密閉式立體式原料庫,將所有原料入庫分類保存;對窯尾煙氣進行精準改造,針對燃燒工藝特性,最終確定“干法脫硫、布袋除塵、SCR脫硝”的煙氣治理工藝,滿足公司窯爐治理需求,治理效果得到了很大的提高,氮氧化物≤50毫克/立方米,二氧化硫≤50毫克/立方米,顆粒物≤10毫克/立方米,最終達到耐材行業A級排放標準。

2022年,鄭州深入開展了污染防治攻堅工作,持續推動燃煤設施清潔低碳改造,大力推進新能源車輛替代,緊緊圍繞控塵、控煤、控車、控油、控排、控燒等重點工作逐年高位推進,壓緊壓實各部門污染防治責任,全方位、立體化推進大氣污染防治工作開展。對全市A級、B級、績效引領企業、微涉氣企業以及所有原輔材料全部完成源頭替代的企業實施豁免管理、精準管控。

為保障民生福祉,改善居民生活環境,鄭州市在減污降碳上下好了“先手棋”。持續推動燃煤設施清潔低碳改造,全市重點行業實現超低排放全覆蓋、燃氣鍋爐低氮改造全覆蓋,水泥行業深度治理走在世界前列,并大力推進新能源車輛替代,新能源渣土車、水泥罐車數量位居全國前列。

用不懈的努力,回應鄭州市民的所想、所盼,還市民更多藍天白云、繁星閃爍,為市民留住鳥語花香、城市風光。

生態保護擴綠 園林綠化增量

省道312生態廊道內,游路蜿蜒,樹葉婆娑,游客在沿黃自然風光中品味浪漫和詩意;南環公園蘇園中,山水和鳴,清音盈耳,市民在亭臺水榭間感受園林的精致典雅;信步走過街角路邊,滿眼青綠,花枝搖曳,不經意間就會遇見方寸之美……

大河水黃,晴日天藍。邙山下,黃河由西向東,在鄭州市域北部穿行,流入平坦闊大的平原。成為網紅打卡地的黃河灘地公園是鄭州推進黃河流域生態保護和高質量發展戰略落地見效的重點項目之一。

2019年9月18日,習近平總書記在鄭州主持召開黃河流域生態保護和高質量發展座談會并發表重要講話,黃河流域生態保護和高質量發展上升為重大國家戰略。

我市先后完成華潤電力、裕中能源、滎陽熱電煤電機組先進煤耗改造。

厚望如山,催人奮進。近年來,市委市政府遵循“重在保護,要在治理”的總要求,聚焦生態保護、污染治理、黃河安瀾、水資源集約節約利用、高質量發展、文化傳承等重點,堅持規劃引領、項目化推進,認真梳理、研究和謀劃,啟動了黃河流域生態保護和高質量發展核心示范區規劃建設工作。“如今,鄭州黃河濕地無序開發得到有效遏制和清理,生態環境明顯改善,動物棲息明顯增多。”說起這些變化,鄭州黃河濕地自然保護區管理中心相關負責人很是欣慰。

黨的十八大以來,鄭州市踐行習近平生態文明思想,以“綠水青山就是金山銀山”發展理念為引領、以現代化國家中心城市建設為統攬,以創建國家生態園林城市為抓手,堅持規劃引領,項目帶動,擴增城市綠地面積,完善城市綠地生態系統,提升園林綠化內涵品質和精細化管理水平,實現城市園林綠化增量、提質、升級,不斷增進民生福祉。4月20日,周末帶著孩子在鄭州市植物園郊游的朱女士感慨:“環境好了,心里也舒心。”

十年來,鄭州市建成區累計新建綠地面積15115萬平方米。截至2021年底,鄭州市建成區有公園游園1603處,綠地總面積24617萬平方米,比2012年底增長超一倍,綠地總面積實現倍增,并逐步形成了“兩帶、三圈、四心、九水、千園、三十一廊”的生態空間格局,成為長江以北地區唯一獲得國家生態園林城市稱號的省會及以上城市。

“環境發生了翻天覆地的變化。”4月20日,家住天明路怡豐新都匯的市民豐先生說,一路之隔的天明路東農業路南,原來是大片的批發市場,汽車亂停亂放、道路揚塵,2021年鄭州市青少年公園建成開放后,附近居住環境被顯著改善,隨著綠色建設戰略的發力,一條條“綠道”被逐漸建成,通向市民的生活,呈現出人與自然和諧共處的生態之美。

清晨被鳥鳴叫醒,傍晚在園林中散步,節假日到郊野公園游玩,在鄭州,推窗見綠、出門見園的生活,讓鄭州人的生態幸福感與日俱增。

生態環境與經濟發展雙贏賦能

全面發力,天更藍。今天的鄭州擁有超百億級企業13家,智能手機產量約占全球1/7,速凍食品約占全國市場60%以上,成功躋身中國城市綜合競爭力20強,在全國大局中的地位作用持續強化。智能手機、中鐵盾構等一批鄭州創造、鄭州品牌快步走向世界,加速融入全球產業鏈高端。而在經濟高速增長的同時,為爭取更多藍天白云,建設人與自然和諧共生的現代化都市,鄭州市在藍天聯防聯控上筑牢了“防火墻”,建成覆蓋所有鄉鎮的空氣質量監測網絡,對涉氣工業企業實施在線監測、用電監管、視頻監控“三網合一”全覆蓋。

位于鄭州經開區的中鐵裝備集團盾構公司裝備制造車間內,工人們正緊張地忙碌著。“這臺機器是要出口的,目前已經完成了檢測,正在拆解裝箱,準備進行運輸。”一名工作人員介紹說,他們公司產生的污染物主要是焊接廢氣和噴漆廢氣,針對這些廢氣,公司特別配備有一體化設備凈化處理,焊接廢氣達標排放。

位于伏羲山的風力發電機組,為鄭州人提供著清潔能源。 鄭報全媒體記者 馬健 攝

環境整潔無塵,發展突飛猛進。隨著產業園廠區投入使用,中鐵盾構的產能陸續釋放,資產總額較2020年增幅4%,營業收入較2020年增幅10%。2022年,公司主要經濟指標營業收入和凈利潤均超出年度任務目標。2023年一季度,營業收入與凈利潤基本與上年持平,各項主要經濟指標企穩回升,呈現良好的運行態勢,一臺臺“鄭州智造”的盾構機邁出國門,走向世界。

中鐵盾構是城市經濟高質量發展與生態環境高水平保護協同推進、雙贏賦能的實例之一。目前,鄭州市經濟社會保持高昂的發展態勢,經濟總量進入“萬億俱樂部”,初步實現了經濟社會發展和環境質量改善的融合共贏。

2023年,鄭州市大氣污染防治工作將緊緊圍繞全面貫徹落實黨的二十大精神和省委省政府、市委市政府工作部署,以空氣質量持續改善為核心,以結構調整為主線,推動綠色轉型發展;以PM2.5與臭氧協同控制為路徑,深入打好重污染天氣消除攻堅戰、臭氧污染防治攻堅戰、柴油貨車污染治理攻堅戰三場標志性戰役;以減污降碳協同增效為抓手,深入開展應對氣候變化工作。

道雖邇,不行不至;事雖小,不為不成。

“保衛藍天是每個企業的責任,往后一定還有更先進、更環保的處理工藝及生產工藝,我們將跟隨社會發展的腳步,為環保事業貢獻自己的一分力量!”時雙雙語氣堅定。在綠色發展理念的引領下,鄭州生態文明建設駛入快車道,美麗鄭州建設正譜寫嶄新篇章。

正觀新聞·鄭州晚報記者 梁宸瑜