西塘古鎮里的烏篷小船、南通藍印花布染坊里高大的晾架、楊柳青年畫國家級傳承人霍慶有作坊里的“畫門子”……我國第18個文化和自然遺產日之際,天津大學馮驥才文學藝術研究院(下稱“馮研院”)內外被各種非遺裝點得熱鬧非凡。

來自大江南北的眾多非遺傳承人和學者齊聚一堂,共同見證五個非遺學田野教學基地的成立。馮研院院長馮驥才表示,非遺學的本質是一門田野科學,“凡是理論上不明白的,田野里全有解釋。”

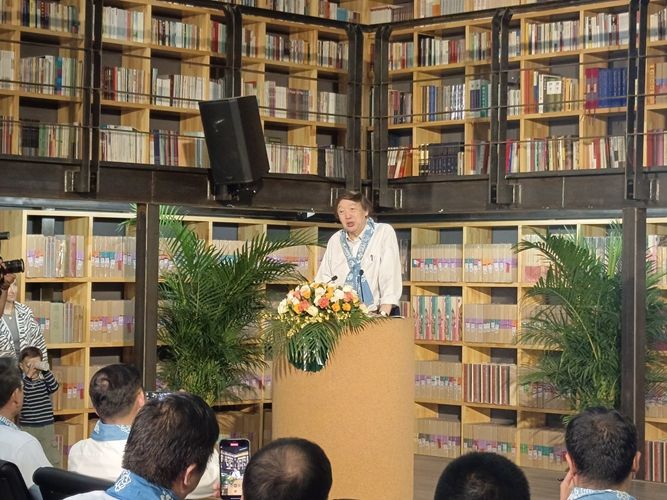

馮驥才在非遺學田野教學基地成立儀式上發言。 粟悅/攝

在他看來,田野是非遺的一本大書,因此田野教學基地不是采風點,更不是文化的觀光點,而是非遺學的課堂,是教研的工作站,是人才培養的基地,“非遺人才不是從教室走出去的,而是從田野走出來的。”

田野教學基地展示。 粟悅/攝

“把書桌搬到田野”是馮研院建院以來秉持的教學理念。馮驥才先生在非遺保護傳承的實踐、研究和教育方面的積累和思考,都來自非遺的田野第一線。自全國首批非遺學交叉學科獲批以來,這些研究者們一方面注重非遺學基本理論的建設和知識體系的搭建,另一方面在教學上著力探索和實踐非遺學獨有的田野教學方式。

建立非遺學田野教學基地,正是非遺教育走出的關鍵一步。馮研院非遺中心主任耿涵介紹,經過長時間的考察調研,選取了五種重要的非物質文化遺產代表作和非遺空間——瑞安木活字印刷、西塘傳統村落非遺、楊柳青年畫、南通藍印花布和天津皇會,與其所在地政府或其保護傳承機構共同建立起第一批五個非遺學田野教學基地。

馮驥才表示,許多非遺所在地都渴望得到專業支持,遍布在大江南北的五個田野基地建立之后,將把非遺學的教研與非遺所在地的專業需求緊密結合起來,共同確定科研項目,在祖國的文化大地上找到真問題,解決真問題。

這些基地的科研項目將作為教研的課題,讓學生全程參與,從而在田野實踐中認知非遺的性質、特征與規律,深入了解非遺的現實,關切非遺的保護和傳承、命運與發展,樹立對非遺事業的責任感。

活動現場,馮驥才先生還請來了幾位“特別”嘉賓,他們是常年奔波在田野一線的專家學者、非遺傳承人。“他們大多六七十歲,我們是20多年來在中國文化遺產搶救和非遺保護事業中,在風里雨里田野里一同工作的戰友。”馮驥才稱他們是中國民間文化事業的脊梁,并現場為自己的學生“拜師”,“說不定哪一天,我們的學生去拜訪你們、問道于你們,求你們帶一帶他們,做你們的傳承人。”

聯合國教科文組織駐華代表處主任夏澤翰在視頻中表示,“科學保護是根本,人才培養是關鍵”。首個非遺學碩士授權點的設立,意味著中國開始了真正意義上的非遺學學科化教育,而田野教學基地的成立是馮驥才非遺學核心教育思想的延伸。

他認為,“在文化的田野中學習、發現問題并獲得解決辦法是非遺學的重要路徑,田野教學基地的成立為非遺學提供了一種創新性的思路和關鍵性的方法。”

“今天的田野教學基地成立儀式,應是非遺學一種教育方式的開始。”馮驥才說,希望它在田野里開花,在田野中結果。為了非遺學的建設,更為了燦爛的非遺的永續與繁榮。