?我們奮力書寫著?

?屬于這個時代的調研報告?

——寫在鄭州日報社成立暨《鄭州日報》創刊74周年之際

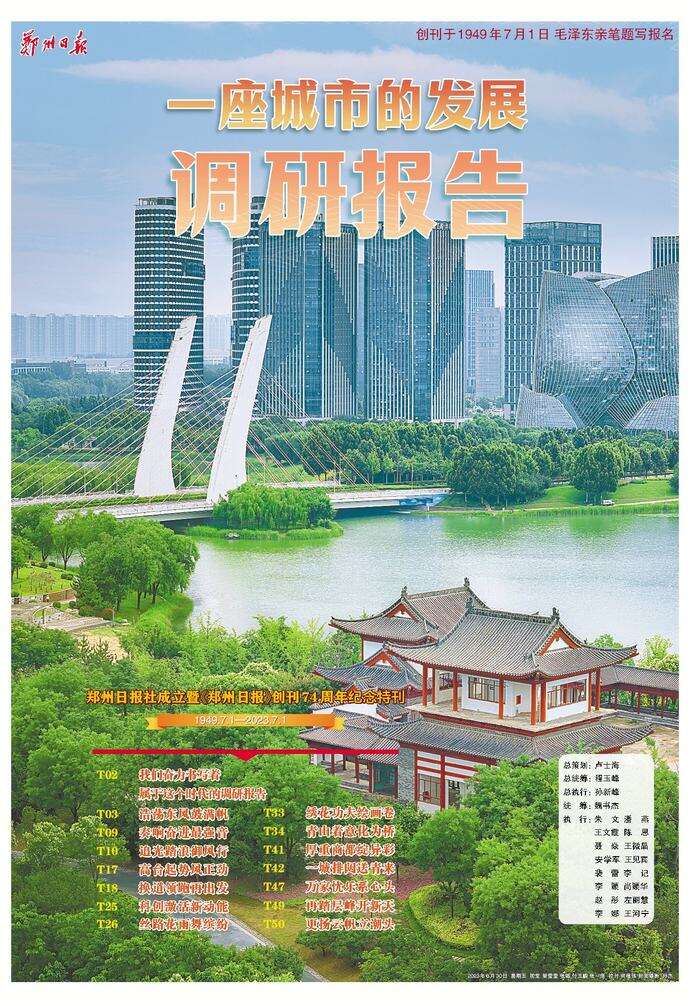

當2023年7月1日的第一縷陽光穿破云層映入你的眼簾,當你打開這一天的《鄭州日報》,你看到的,是一條條新聞,看不到的,是這張74歲的報紙背后,27000多天不曾間斷的新聞推送、是一代代新聞人挺膺在前的責任、是一個個新聞工作者用腳“丈量”城市后用心書寫的文字,更是屬于這個時代的、這座城市的“調研報告”。

這一天,是中國共產黨102歲的生日,也是《鄭州日報》74歲的生日。

生日快樂!

我們書寫著,這座城市的“調研報告”。

在鄭州日報社的檔案館里,從泛黃的舊報紙到今日尚有墨香的報紙,層層疊疊的紙堆里,收藏著屬于這個時代的、這座城市的、74年的記憶。

74年前的7月1日,在那個戰火紛飛的盛夏,《鄭州日報》創刊號在奪取全國勝利的隆隆炮聲中呱呱墜地。隨后的74年里,這張報與這座城,血脈相連、風雨同舟、命運與共;這張報與這座城里的人民,朝夕相伴、彼此見證、同頻共振。

翻看報紙,就如同打開一座城市的記憶——

從那浴血奮戰、百折不撓的戰火時代,到百廢待興、激情燃燒的奮斗年代;從那大力唱響改革開放的燃情歲月,到社會主義現代化建設新時期的“春天故事”;從那豪情滿懷步入中國特色社會主義新時代,到中原兒女推動國家中心城市現代化建設不斷邁上新臺階……一張張報紙,就是一代代人民書寫偉大斗爭、偉大工程、偉大事業、偉大夢想的奮斗史。

從那“中原商戰”打響到打造國際消費中心城市,從航空港獲批到國務院支持鄭州建設國家中心城市,從“火車拉來的城市”到第一趟中歐班列駛出,再到全國第一個“米”字形高鐵落成……一張張報紙,就是一代代鄭州人自立自強、守正創新,不斷書寫城市故事的變革史。

那些看似波瀾不驚的方塊字里,凝結著這座城市74年的歲月。新聞工作者,從來都是時代的觀察者、記錄者,更是社會進步的參與者、促進者。那厚厚的新聞紙按照時間順序排列著,指尖劃過,如同看到時間的流逝。

報紙上,書寫了一幅幅波瀾壯闊、氣勢恢宏的歷史畫卷,譜寫了一曲曲感天動地、氣壯山河的奮斗贊歌——那是屬于這座城市的發展“調研報告”。

我們書寫著,這個時代的“調研報告”。

當前,媒體傳播技術正在飛速發展,以前所未有的力度重塑著行業生態。技術的迭代升級帶來了無窮的想象力和可能性,但絕不能替代或削弱新聞內容自身的魅力。

不忘初心,方得始終。黨報姓黨的紅色基因是《鄭州日報》的成長密碼,并在一代代鄭報人同心合力的不懈奮斗中賡續綿延,在一棒接一棒的薪火相傳中發揚光大。

74年來,無論是鉛與火,還是光與電,或是數與網;無論是黑白印刷的4版豎排版報紙,還是厚報時代的版式創新,或是全方位多層次多聲部的主流聲音傳播矩陣的打造——無論媒體形態怎么變化,《鄭州日報》的初心從未改變。在時代風云中,一代代鄭報人牢牢把握正確的政治方向和輿論導向,牢牢扛起了黨報的職責使命。

74年初心不改,《鄭州日報》與黨風雨同舟,用黨的偉大成就激勵人,用黨的優良傳統教育人,用黨的創新理論武裝頭腦指導實踐。

在發展的時代大潮中,我們唱響主旋律,禮贊好故事,謳歌時代先鋒,向人民群眾傳遞信仰的力量。

在信息蕪雜、紛繁喧囂的新媒體時代,我們堅持報上網上一起抓,報、端、網、微等平臺同頻共振、同向發力,推動形成全方位多層次多聲部的主流聲音傳播矩陣,為鄭州國家中心城市現代化建設鼓與呼。

74年來成績斐然,我們數度捧得“中國新聞獎”獎杯,四獲“中國新聞獎”一等獎;我們連續三年發掘推出三位“感動中國”人物,鄭州大愛之城、溫暖之城、正能量之城實至名歸……

媒介即訊息。

面對媒體融合的時代浪潮,我們深刻領會黨的新聞輿論工作的職責與使命,敏銳洞察傳媒技術與傳媒業態的變革、科學前瞻媒介與社會一體同構的到來。

面對挑戰,我們擁抱未來,我們積極轉型、創新發展、融合發展,打造了以“正觀新聞”為代表的旗艦傳播平臺,構建了以“鄭州發布”為代表的數個移動新媒體矩陣,催生了“冬呱視頻”“鄭直播”“大數據研究中心”“黃河評論”“獨家責任”“鄭在辦”等新銳數字視聽品牌,建設了有力有效的全媒體傳播體系,提升了省會黨報集團的傳播力、引導力、影響力、公信力。

傳媒生態中的變與不變,折射著時代發展的印記;技術迭代的背后,彰顯著一份報紙呈現的動態的進展和不變的堅守——這是屬于這個時代的“調研報告”。

我們書寫著,一代代新聞人的“調研報告”。

1949年7月1日,《鄭州日報》正式創刊,頭版的《發刊詞》,尚是豎版的排版。“經過一個月短暫時間的籌備,《鄭州日報》在7月1日黨的28周年紀念日與讀者見面了。《鄭州日報》是中國共產黨鄭州市委的機關報,它是人民的代言人,黨的耳目喉舌……”

如今已泛黃的報紙上,《發刊詞》樸實無華,讀來卻依舊直擊人心。這短短的幾句話,高度凝練地表達了鄭報人的初心——始終堅持宣傳黨的主張,反映人民的心聲,記錄描繪鄭州發展的壯美畫卷,構建黨和人民緊密聯系的紐帶和橋梁。

秉承這樣的初心和使命,每一位鄭報人都擔責在肩、挺膺在前——每一篇新聞,都是新聞人在現場的“調研報告”;每一張報紙,都是新聞人在調查研究中不斷增強腳力、眼力、腦力、筆力;每一個稿件,都是新聞人在圍繞中心、服務大局中找準坐標定位,在轉作風改文風中推出的精品力作。

調查研究是黨的“傳家寶”。對于新聞工作者來說,直抵一線、實地調查是一種基本素養。于是,我們一次次走出“舒適圈”,到基層去,到群眾中去,用腳步“丈量”民情,用真情打動人心,在熱火朝天的生產一線撰寫稿件,讓鏡頭和筆桿沾滿泥土的“清香”……

在田間地頭,我們了解現代化農民和現代化農業的真實動態;在工廠車間,我們見證著一個又一個技術變革帶來的新氣象;在街頭巷尾,我們聆聽著老百姓最家常最煙火但也最真實的人間故事;在考古現場,我們見證著這座古城無比璀璨的歷史;在戰“疫”一線、在重大工程現場……我們用鏡頭、用紙筆,書寫屬于這個城市的每一處變化。然而,這些新聞背后,是一代代新聞人用行動書寫的責任感和使命感,是一代代新聞人用汗水和智慧澆筑的屬于自己的職業豐碑——這,是我們審視自身的“調研報告”。

這張報紙74歲了!

當清晨的第一縷陽光打在你的臉上,我們一如74年來的每一天那樣,把含有鄭報人汗水和熱愛的一條條新聞,通過報紙或是手機,呈現于你。

你看到的新聞背后,是這一代新聞人書寫的,關于這座城市的、這個時代的,也是我們審視自己的“調研報告”。

7月1日,是這張報紙74歲的生日。

74年來,我們奮力書寫著,屬于這個時代的“調研報告”。

此刻,我們用一份沉甸甸的城市發展“調研報告”——向您報告!

鄭州報業集團黨委書記鄭州日報社社長

盧士海