用史詩照亮時代,讓豫劇譜寫華章。9月22日晚,由省文旅廳、市政府主辦,市委宣傳部、市文化廣電和旅游局承辦的第七屆中國詩歌節詩歌主題精品劇目展演——豫劇《杜甫·大河之子》在鄭州大劇院精彩首演,吸引眾多嘉賓前來沉浸式感受“詩圣”杜甫的家國情懷。

讓杜甫登上豫劇大舞臺

“杜甫不朽,詩歌永恒!杜甫是世界文化名人,是中國最偉大的詩人,是文化星空中、詩歌王國里的一顆北辰之星。”昨日,專程前來參加本屆中國詩歌節的中南財經政法大學教授、中華傳統文化研究中心主任程韜光深有感觸地說,杜甫是集中體現中華民族性格的典型人物,是中華傳統文化精神在文學領域內的閃光點,杜詩是對“中國文化”的有力詮釋。回望中國歷史,歷代都有眾星拱北辰一樣的文化路標,杜甫就是這樣的一個文化路標,為我們源源不斷地提供著一種信念和力量。

鞏義市被稱為“詩圣故里”,鄭州是豫劇發源地,如何把家鄉的世界文化名人通過豫劇藝術生動地表現出來?

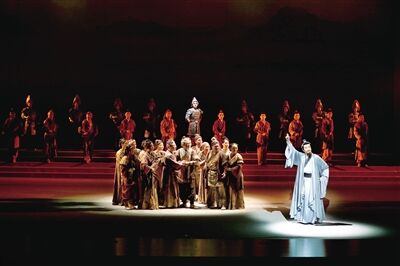

《杜甫·大河之子》首演現場

豫劇《杜甫·大河之子》應運而生。該劇由著名戲劇導演、國家話劇院原常務副院長王曉鷹擔任導演,著名劇作家、中國戲劇家協會顧問羅懷臻擔任文學顧問,國家二級編劇原長松擔任編劇,鄭州市豫劇藝術中心院長、導演高新軍擔任執行導演,著名作曲家、國家一級作曲耿玉卿擔任唱腔設計,著名音樂家、國家一級作曲藍天擔任音樂設計。該劇講述了杜甫赴長安應試至遠赴巴蜀這段歷史,以杜甫事跡為主線,以石伯一家人的命運變遷為輔線,以黃河為戲劇底色,展開了一幅安史之亂前后大唐由盛轉衰的宏大歷史畫卷,展現了杜甫以天下為己任的使命擔當,描寫了詩圣“窮年憂黎元,嘆息腸內熱”的悲憫情結和“知不可為而為之”的勇毅品格。

讓傳統豫劇與現代藝術更契合

“杜甫是大河之子、人民之子,對百姓懷著樸素而深沉的情感。”王曉鷹稱,該劇立足于杜甫的生命經歷與詩歌創作之間所關注的情懷,重點揭示其詩歌與情愫的關系,追求詩意的表達方式。特別是在舞臺藝術表現手法上,該劇嘗試創新表現手法,生動展現“詩化”的意境,讓傳統豫劇與現代藝術、美學品質巧妙契合。

據高新軍介紹,百余名演職人員滿懷對歷史、對“詩圣”的敬畏之心,精心創排《杜甫·大河之子》劇目,并力爭通過該劇的創新實踐使市豫劇藝術中心整體藝術水平再上新臺階,為努力建設“戲曲鄭州”“文藝鄭州”做出貢獻。

“杜甫是咱河南人,早在2003年,我就有把杜甫推上豫劇舞臺的想法。我從12歲開始唱戲,在舞臺摸爬滾打40多年,下個月就該退休了。”昨日,在該劇中飾演杜甫的國家一級演員張海龍表示,文藝工作者就是要用各種藝術形式來描繪我們這個時代的精神圖譜。

“鄭州需要一個戲曲舞臺上的杜甫,這部劇重點突出杜甫的家國情懷,令人感動和震撼。”河南省文化藝術研究院研究員、著名文藝評論家劉景亮說,這部劇把《石壕吏》這首詩的內容貫穿下來,帶有紀實性地去寫歷史人物,表現手段豐富,有歌隊的運用、有吟誦的舞臺表現,還增加了一些新的表現元素,為戲曲增加了新的語言。劇中不僅杜甫給人留下了深刻的印象,包括石伯、鄭武等多個人物都牽動著觀眾的心。

正觀新聞·鄭州晚報記者 成燕/文 李新華/圖

《鄭州晚報》版面截圖