今年是共建“一帶一路”倡議提出10周年,很特殊。而10月的北京,疊翠流金,碧空萬里,對于頭一回參與“一帶一路”會議報道的我來說,也很特殊,無疑賦予了我一段終生難忘的美好回憶。

不久前,當得知我有可能參加第三屆“一帶一路”國際合作高峰論壇報道時,心里既興奮又忐忑,挺復雜的。因為我知道,和時政記者、財經記者等一樣,做國際新聞也是有一道專業門檻的。由于專業壁壘的存在,比如語言關、文化關等,對于我是一個不小的挑戰。

很多人說,記者應該是“雜家”,接觸面廣,表達力強,什么都有可能涉獵,什么都可以知道,此言不虛。但不管什么方面的采訪,都是從準備開始的:查資料、列提綱、做預案……臨陣磨槍,突擊學習。那么,經過梳理,有關的知識點或新聞點逐漸地清晰起來:

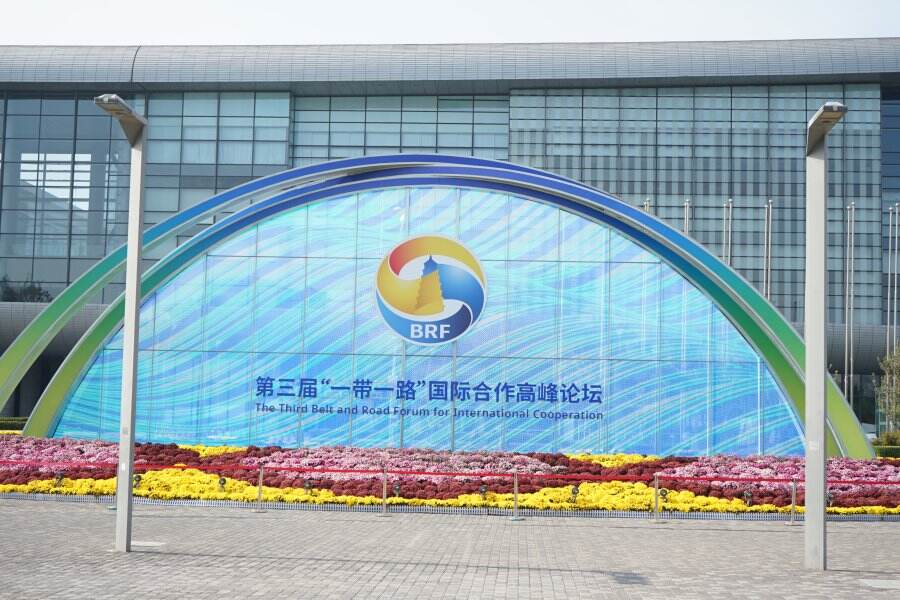

“‘一帶一路’國際合作高峰論壇,是‘一帶一路’框架下最高規格的國際活動,是新中國成立以來,由中國首倡、中國主辦的層級最高、規模最大的多邊外交活動。”

“共建‘一帶一路’追求的是發展、崇尚的是共贏、傳遞的是希望,開拓的是和平之路、繁榮之路、開放之路、創新之路、文明之路。”

10年攜手共進,10年春華秋實。這注定是一場振奮人心、群英薈萃、共襄盛舉的金秋盛會,也讓我對北京之行充滿了期待。

10月17日至18日,第三屆“一帶一路”國際合作高峰論壇在北京舉行。10月16日,位于國家會議中心E1、E2展廳及前廳的高峰論壇新聞中心正式啟用。當我進入其中時,各國記者也已提著大包小包、扛著“長槍短炮”進來了,熱鬧而有序。新聞中心分為八大功能區,是近四千名報名注冊的中外記者開展新聞報道的“大本營”和“主戰場”。

本文記者在采訪中

短短的3天時間里,由于名額有限,我都是單兵作戰,文字、圖片、視頻“一勺燴”,邊記錄、邊拍攝、邊寫稿成了我工作的新常態。雖然每次采訪拍攝后幾乎都是來去匆匆、緊趕慢趕,但我始終把每一次采訪都當成一次難得的學習機會,全力以赴,不敢松懈。當然,每一篇文字、每一條視頻的背后,也少不了后方小伙伴們的鼎力支持。

作為第三屆“一帶一路”國際合作高峰論壇的開場活動,10月17日下午,由中國貿促會、國務院國資委、全國工商聯共同舉辦的“一帶一路”企業家大會順利舉行。當大會結束,我在物色合適的采訪嘉賓時,在一堆堆的中外記者同行中,見到了俄羅斯塔斯社的鐵馬。

俄羅斯塔斯社記者鐵馬

在采訪的間隙,他主動和我打起了招呼,我驚訝于他的中文水平,交流探討幾乎無障礙。他說,這次采訪之旅讓他很快樂,他不僅了解了共建“一帶一路”10年來的成果,也了解了很多中國文化。

這是友誼的開始,一切剛剛好。當然,我還和巴西、剛果等同行進行了溝通,因為在偌大的媒體專用工作區,所有工位都被占滿,而身邊外國同行隨處可見。借助志愿者的翻譯服務,我們可以輕松交流。

我從未感覺到,世界如此之大,又如此之小。

10月18日,在第三屆“一帶一路”國際合作高峰論壇結束之際,在新聞中心舉行中外記者會,介紹高峰論壇重要成果。一組數據令人振奮:本次高峰論壇有來自151個國家和41個國際組織的代表來華參會,注冊總人數超過1萬人,各方共形成458項成果、企業家大會達成972億美元商業合同……

這個“萬人盛會”,說明了什么?我聽到最多的答案是:共建“一帶一路”從中國倡議,走向國際實踐,從理念轉化為行動,從愿景轉變為現實,顯示了共建“一帶一路”的巨大感召力和全球影響力!

熱愛可抵歲月長,相聚無界皆是緣。對我而言,這是一次特殊的體驗。能夠見證“一帶一路”國際合作的盛會、盛況,并用文字、圖片、視頻記錄下其中的閃光點,這對一個記者來說,是莫大的幸運。

前路還長,肩上有責,腳下有泥,心中有光,才能不辜負這個燦爛時代,也終將抵達“詩與遠方”。

正觀新聞特派記者 石闖