貼標簽,是許多搞傳播的人諱于說卻經常做的事。對于貴州女孩吳花燕來說,她的標簽就是“43斤女大學生”。

關于吳花燕的報道,幾個細節就能讓人落淚:她的身高只有1.35米,體重只有43斤,2020年1月13日去世時才24歲;父母雙亡,有兩個弟弟,一個失去聯系,一個身患重病;為了給弟弟治病,她曾1天只花2塊錢,吃了5年的辣椒拌飯,導致長期營養不良。

如果事情只能歸結為“吳花燕太可憐了”這樣的慨嘆,那島叔也無需贅言;但偏偏其中有一些如鯁在喉的東西,噎得人不吐不快。

一個是報道偏頗,一個是捐助失衡。

吳花燕

一

之前說了,貼標簽是最容易讓受眾接收你傳播內容的一種方式。尤其在快節奏的社會里,幾個扎眼的詞語,就能在你頭腦中留下一個顛撲不破的形象。

吳花燕,在一些極端渲染性報道下,形成了這樣的輿論形象:一個長期吃不飽飯、營養極度不良,卻還背負著整個家庭重擔的弱女子;好心人都在網絡上,她周圍的人則從未伸出過援手,她是孤獨的。

先不說這么塑造她的形象的目的,就說效果,讀者淚目了,捐助了,幫沒幫上另說,反正自己完成了一次靈魂的救贖。

可惜,這個形象是背離真實的。即便沒生活在吳花燕附近,也能看到不合理之處:你我身邊如果有這樣的同學、同事,會不聞不問嗎?大家輪流幫襯一下,也不會讓人整整吃了5年的辣椒拌飯吧?

她就讀的學校是所民辦高校,但校方不至于完全棄之不管。另外,她所在的街道呢?社區呢?民政部門呢?“兜底”體系破產了?

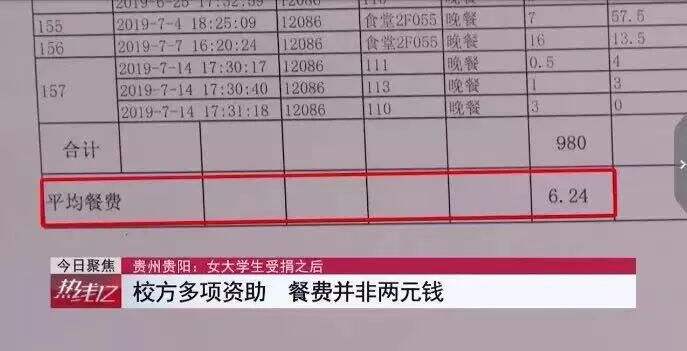

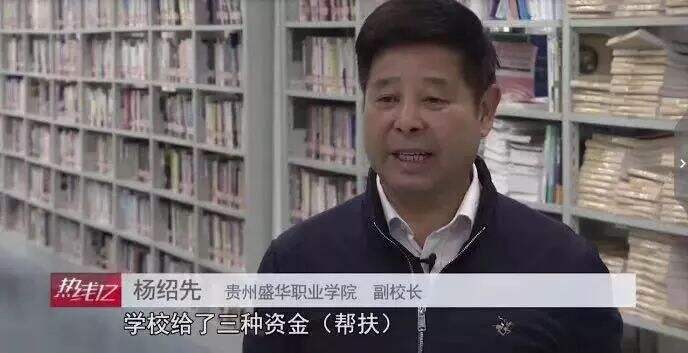

事實上,吳花燕得到了很多來自身邊的幫助。她的同學背她去看病,幫她求助;當地政府給她家上了低保,還給了一套裝修好的二室一廳的房子;學校提供資助金,同時也有很多好心人給她現金捐助。

而吳花燕比較差的身體狀況,主要是因為疾病的折磨——她此前已患上心源性水腫、腎源性水腫,而非單純的饑餓與營養不良。這一點在傳播中也被有意無意地忽略了。

島叔這么辨析不是要把吳花燕說成家有余財、不需要募捐,而是要說明,真實,是任何報道都需要遵循的底線;對同胞的關心、救助應該建立在真實的基礎上,不能是編造出來的,否則就會透支社會的善念,磨損你我的良知。

畢竟,鐵石心腸很少是先天的,更多是后天被無數謊言、假象蒙蔽之后,產生的自我保護性防御。

吳花燕及校方對極端報道的回應

二

吳花燕的事被報道后,很多人通過網絡捐助平臺給她捐款。有一家慈善組織,通過網絡平臺一下籌集了80多萬元。讓人覺得世間如此溫暖。

但隨后的事情讓人氣憤,也給吳花燕本人造成許多困擾。

比如,某短視頻賬號打著吳花燕的名義籌集了45萬元,在她并未收到這筆錢的情況下,卻宣稱“已將愛心親自交至吳花燕手上”。

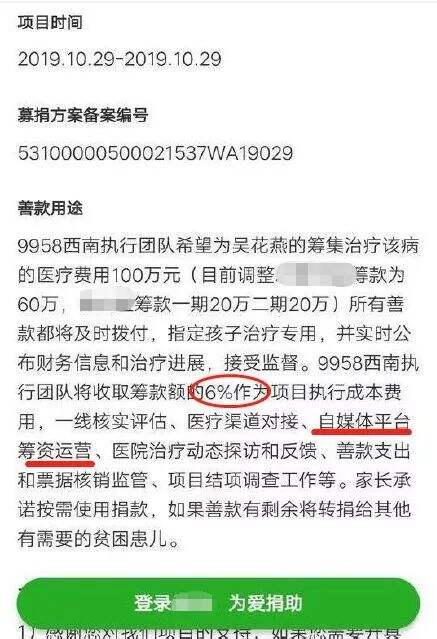

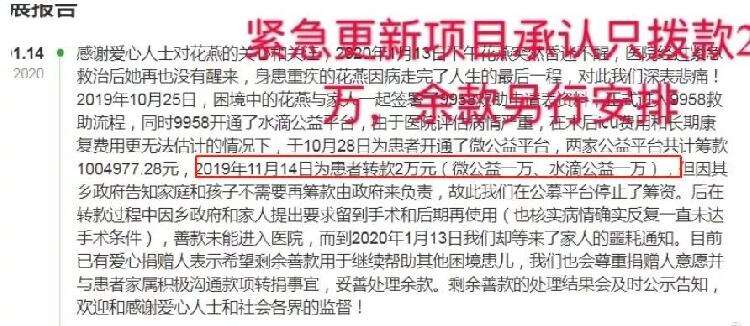

再比如,一個名叫“9958兒童緊急救助中心”的慈善機構在吳花燕和家屬不知情的情況下,用兩個籌款平臺分別籌款;隨后又未經吳花燕本人及家屬同意,開通一期、二期籌款,多籌集了40萬元,其中還明確標明要收取6%的手續費。“善款”最終給沒給到吳花燕,同樣不得而知。

相關籌款項目公開信息

有哪些人為她捐了款,捐了多少錢,他們來自哪里,吳花燕全不知道。我們也不知道。

按照《慈善法》的規定,慈善機構在籌集善款時,應公布負責人個人信息、聯系方式以及辦公地址。但聲稱幫助吳花燕的慈善機構,并沒有公布相關信息。

這種情況下,讓人不能不懷疑,有人、有機構在消費吳花燕的悲劇,在渾水摸魚,在中飽私囊。這種行為,魯迅先生曾有個說法:吃人血饅頭。

類似吳花燕的境遇是需要社會救助的,這無需質疑;但在網上鉆空子詐捐的,也不在少數。

網上來網上去的捐助,所有信任最終都基于“透明”。如果這一點不能保證,那對社會公益的打擊將是持久而深遠的。不可不察。

相關籌款平臺的聲明中,承認只轉給吳花燕兩萬元用于治療

三

吳花燕是個特別好的女孩。

雖然家中貧困,自己身體不好,但吳花燕在大學期間還經常參加各種公益活動,為山區孩子支教。在得到眾多陌生人的關心與幫助后,她多次提到如果自己不幸離世,希望能夠捐獻遺體和器官。

她的離開是不幸的。就像她的詩里寫的那樣,我們希望此后能“有一艘豐衣足食的小船,帶著她駛向遠方”。作為旁觀者,島叔也覺得應該從此事中明白兩個道理:

一個就是關心真相,追問真相,不人云亦云。否則就會像刀爾登在《中國好人》中說的那樣:“道德下降的第一個跡象,就是不關心事實……容易的辦法還是把自己從這一負擔解脫,讓別人來告訴我誰是‘壞人’,我只負責吃掉他。”

再一個就是,保持善心,不管這世界帶來多少傷害。

這不是雞湯,而是最經濟的做法。唯有善意成為每個人的行為指導,整個社會的運行成本才會大大減少。