在《鄭州 鄭州》這本新著中,張廣智對鄭州的文化遺址、人文景觀、杰出人物等作了一次巡禮式的書寫。他多年主管文化,對這些可謂了然于胸,如數家珍,下筆千言,噴涌而出。

縱觀《鄭州 鄭州》這本書,總體上語言是平實簡練的,內容是翔實豐富的,文風是機智幽默的。作為一個鄭州人,在古都的流風余韻中自在徜徉沉思,以史為據,乘物游心,把自己的思想和感懷融入其中,可謂下了一番苦心,所以才有“一言九鼎”的口氣,“指點”鄭州的豪氣,以史為鑒的正氣。

寫“遺產”,重翔實

中原文明,因其博大精深、兼容并包、生生不息等構成了中華傳統與民族精神的源頭。

張廣智在寫“文化遺產”這部分時,不惜篇幅,濃墨重彩。他采用遞進式的方法,通過可靠的史料、科學的論斷、翔實的數據,一步一步地豐富主題,讓人在閱讀中如仰望一座高山,一層層從底部望到峰端。

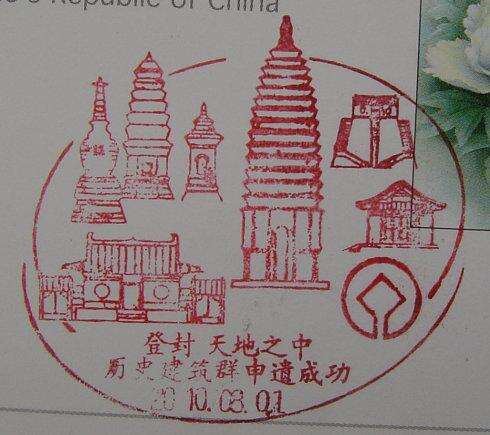

如開篇《萬山之祖》,他用了大量的地理科學數據和歷代資料史實展開,最后一言以蔽之:“所以,我們說嵩山是萬山之祖,它絕非浪得虛名。”而且這種遞進還表現在文章之間的內在聯系上,比如《古都鄭州》《古建鄭州》《青銅鄭州》《絲路鄭州》《鋼鐵鄭州》《詩經鄭州》《陶瓷鄭州》《運河鄭州》《長城鄭州》等篇章,讓人目不暇接,迫切想看到一個完整、立體、360度的鄭州。

張廣智的文字簡潔生動,比如《天地之中》,描寫這些被列入世界遺產名錄的歷史建筑群時,他并沒有過多的鋪陳和渲染,只用一句“這些建筑是一部固體的史,一部手觸的詩”,就把題目寫活了。

寫人物,重生發

在張廣智的筆下,他引詩人李白、杜甫、李頎為知音,精神與之交會,情感與之交融,雅韻與之唱和。

他到塞外吊古,久久沉浸于李頎“白日登山望烽火,黃昏飲馬傍交河”的蒼涼意境;

他寫杜甫,從“市河煙柳”所在處考證杜甫柳樹含煙、梅花滿枝的故鄉;

他寫李商隱,對李商隱在鄭州寫下的著名詩作《夕陽樓》推崇備至,深情寫道“只這一首詩,鄭州人都應該記住李商隱,應該為之驕傲”;

他寫美貌潘安,沒有停留在流傳的“擲果艷聞”,而是重點寫他的人生敗筆,以警后人:“生于亂世,故難全命,但不助紂為虐,不失道德底線,當是一個知識分子做人的起碼追求”。

從這些篇章中不難看出,張廣智寫鄭州的每個人物,都有自己獨特的視角,獨立的思考,獨到的見解,用理性筆觸升華感性認知。

溯緣起,思故鄉

談到寫《鄭州 鄭州》的緣起,張廣智在這本書的《后記》中說:因為“這本書是為我自己寫的……這本書是為鄭州人寫的……這本書是為鄭州以外的朋友們寫的……”為此,他投入了很多的精力和情感。

張廣智曾牽頭舉辦“嵩山論壇”,力倡“華夏文明與世界文明對話”,還主編了嵩山文化學術專著《大嵩山》,這次又出版了《鄭州 鄭州》,意在將古都鄭州的歷史文化用自己的敘述方式傳播給更多的朋友和讀者。

一個地方住久了,不免會產生深厚的情感和無限的眷戀,這種情感和眷戀,猶如赤子之于家園。

在張廣智看來,他的家鄉有兩個:一個是生于斯、長于斯的豫東,一個是工作于斯、執政于斯的鄭州。這也是他寫過《豫東 豫東》之后,再寫《鄭州 鄭州》的內生動力。

通讀《鄭州 鄭州》讓我領悟到,張廣智的每一篇文章都是鄭州這一方水土培育綻放出的芳菲,大放異彩,馨香中州。

在《豫東 豫東》中有篇《與列子做鄰居》,寫他住的地方恰好與列子為鄰。我看了也有所思,我現在所住的街道叫天瑞街,與列子的“天瑞篇”也有頗多聯系。其實,我們都生活在歷史當中,我們就是歷史的繼續。

作者/趙世信(河南省留余文化藝術研究院院長)