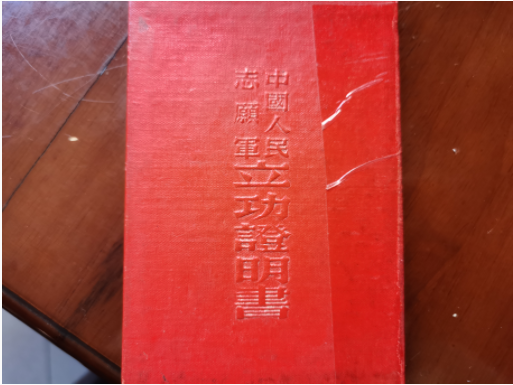

一塊塊紀念獎章用紙整齊地包好,裂開的榮譽證書也仔細地貼好,發白的膠帶卻不見絲毫的卷邊。盒子里還有好幾袋干燥劑。“我的獎章幾乎沒有任何銹跡。”鄢德純很驕傲。

在戰火紛飛的抗美援朝戰場上,作為一名戰地記者,他寫稿、編排、印刷、發行,第一時間把戰士們的英勇事跡傳播出去,給戰壕里的戰士們送去鼓勵、撫慰。?

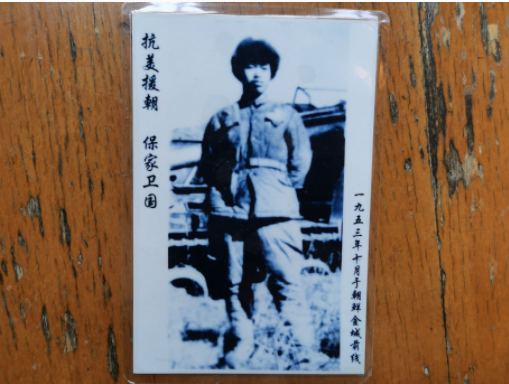

1951年,20歲的鄢德純響應祖國召喚,投筆從戎,保家衛國。1952年底,隨軍由安東(即現在的丹東)進入朝鮮,直奔三八線。

鴨綠江大橋上, “雄赳赳,氣昂昂,跨過鴨綠江”,鄢德純和一連的同志們的歌聲響徹云霄,合著江水聲,在空中回蕩。

奔赴三八線,別了,祖國!

零下40℃,鵝毛大雪,連長發給每個戰士一個白布條,要求寫上自己的名字和部隊番號,系在衣服里面。用處不言自明。

背著40多斤的物資,高一腳,低一腳,行進異常困難。到天黑時,不能打手電,不能發出聲音,更不許掉隊。

除夕夜,敵方的飛機時不時就來投幾顆彈,戰士笑稱,這是除夕夜的爆竹。

早已不知是幾時幾分,黑漆漆一片。連長突發命令:“就地宿營。今天是除夕夜,大家累了,好好休息,餓了吃點東西,代替年夜飯,放好哨,不許打手電,不許喧嘩。”

哪有什么年夜飯,其實也就是往嘴里塞點炒面,和兩把雪。

“我當時很納悶,只有幾株被炮彈削尖的樹,雪齊膝蓋,沒有民房、坑道、貓耳洞,怎么宿營。當連長命令下完以后,戰士將雪踩實,以班為單位把幾塊雨布拉在頂上,幾塊墊在雪上,墊上棉大衣,蓋上之前每人都發的棉被,再堆上棉衣棉褲,一個個擠得緊緊的,就睡下了!那種環境下,我竟然睡著了,還睡得很好。第二天起來,底下的雪絲毫沒有融化。”鄢德純回憶到。

大年初一的清晨,前進的腳步繼續朝向三八線。

正在站崗的鄢徳純

“一個手榴彈撂翻敵人,一個手榴彈與他們同歸于盡,決不做俘虜”

五月,戰火集中在三八線附近。

油印紙、鋼板、鐵筆,成了鄢德純的“寶貝”。棉被可以丟,這套裝備和口糧帶絕對不能丟。哪里戰役打得激烈,戰士們打得好,他都要趕過去,采訪寫稿、編排、油印,報紙一出來,通訊員會騎馬送到每個班里。

報道內容,都是以前線情況為主。比如大標題會做成“一連一排打得好”,“一連是個模范尖刀連”等。

“昨夜,敵人進攻了我方50號陣地,一排打退了敵人的進攻,守住了陣地,快去采訪。”團首長給鄢德純下了指令。

從50號陣地,到一連所在位置,大約有200米,地勢開闊,四周沒有任何遮蔽物,敵方在高處,我方在低處。

“美軍有望遠鏡,很容易就可以發現你,你一定要注意安全。”團首長提醒囑咐鄢德純。

“報告首長,我想申請兩個手榴彈。”

“你不是有手槍嗎?”

“萬一我被發現,就用一顆手榴彈先撂倒幾個敵人,再用一顆與他們同歸于盡,決不做俘虜。”

“好!”

帶著兩顆手榴彈,鄢德純出發了。還是被敵軍發現了。

滋滋滋的聲音越來越近!鄢德純聽到這聲音,非常熟悉。這是敵人扔的手榴彈朝自己來了。

臥倒!炮彈響過,繼續飛身向前沖去。炮彈再次飛來,再次臥倒,一顆炮彈在兩米外爆炸。鄢德純的右耳瞬間什么也聽不見了,但顧不得了,拼命沖啊!

后面的炮彈一個接著一個。

當鄢德純達到一連所在地,戰士們都對他豎起了大拇指。“鄢記者,敵人的大炮歡送你啊。”

《一排一班打得好》報道不久就傳遍了整個連隊。激發了戰士們的斗志,堅定了勝利的決心。

1953年7月,金城戰役打響。20歲的紅旗手高志本被炮彈炸斷了一條腿和一條胳膊,從半山腰爬到敵人碉堡,一路上都是他流的血。

當他拿出手榴彈時,再也沒能舉起胳膊,英勇犧牲。

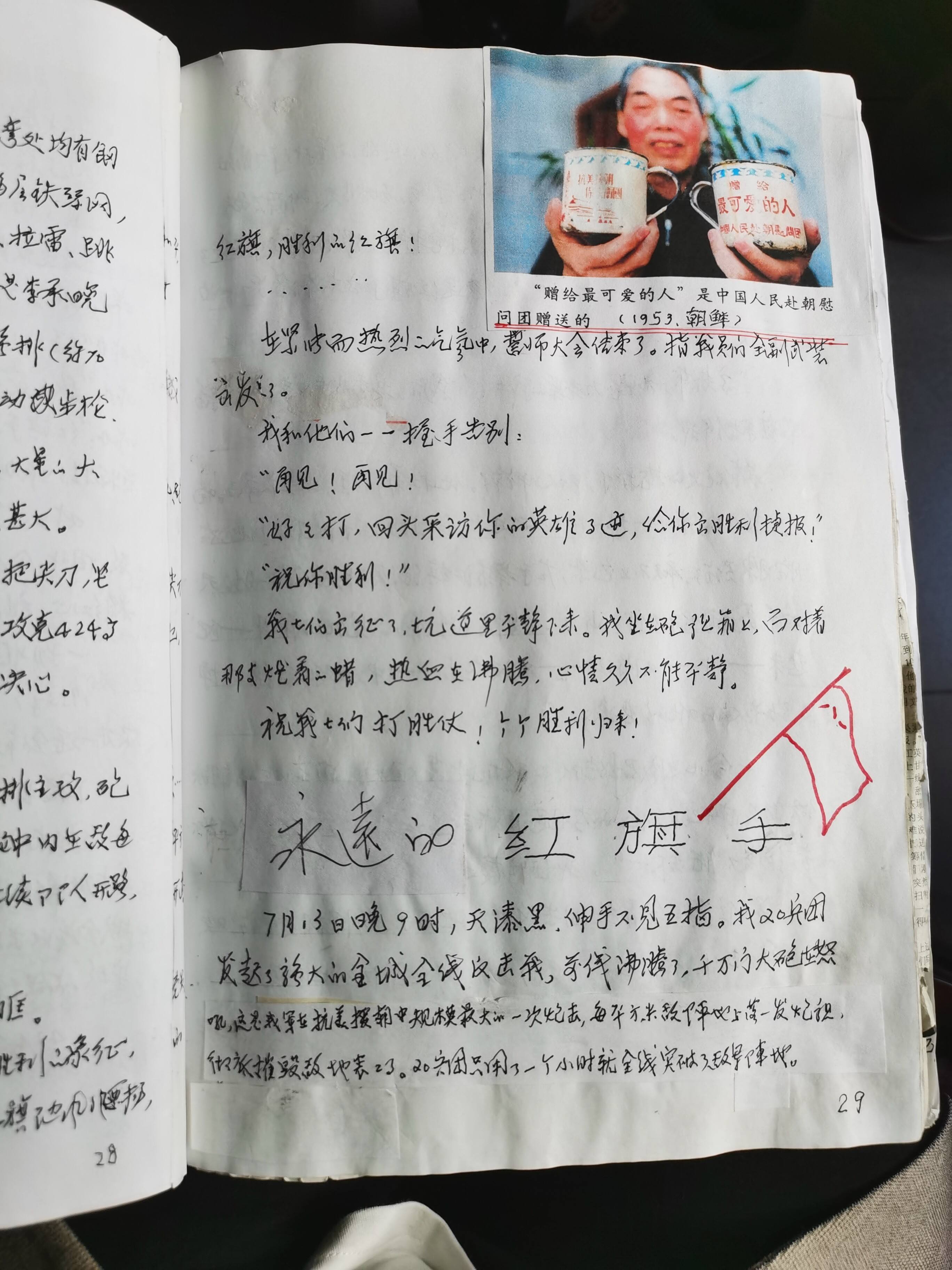

鄢德純在寫報道《永遠的紅旗手》時,從起筆,到分發快報,眼眶里總含著淚水。

勇敢頑強的高志本,成為了所有人心中的英雄。

“活著,當英雄;死了,當烈士”成為了大家共同的信念。

當年7月27日,停戰協定簽署,抗美援朝勝利結束!

老人驕傲地說:“我辦的報紙十分及時,剛發生的事,一個小時之后就能印出來。”

鄭報全媒體記者 劉地 文/圖