“耕讀書系”總序:耕讀就是傳家寶

近日,看到這么一則新聞。說的是山東淄博一位爺爺從地里干活回來,顫顫巍巍地拿出一個綠葉小包。打開小包,里面是他給孫女摘的野果。他的孫女說,爺爺每次務農回來,布袋里藏的都是驚喜……

我的外公對我也是這般情景。小時候,父母工作忙,我在外婆家長大。那是一個叫甘泉的村莊,甘泉并非有甘甜的泉水而得名,而是因缺水鄉人寄托對清泉的渴望。外公是個缸匠,農活兒也是好把式,總也閑不住的他每每下田回來,總是給我帶來羊角、山棗等叫得出名或叫不出名的山果。偶爾農閑在家,不是用荊條編籮框,就是用桐木給我做高蹺等玩具。外公于我,是山果,是童趣,是快樂。甘泉于我,是夏夜明礬配指甲草用桐葉包起來的豆蔻嫣紅,是七夕梧桐樹下竹床邊蒲扇搖出的嫦娥奔月的故事,是滿天星星陪伴的香甜的夢……

突然覺得,故土、田園、童年,那么遠,又那么近。

突然覺得,手頭策劃的“耕讀書系”,那么親切,那么美好。

十幾年來,我一直傾心于糧食和蔬菜,織夢于鄉村與自然。一位良師益友曾對我說,糧農行業是樸實的,同時也是傳統落后的,要讓它跟上時代的步伐,要引領這個行業和這個行業的人時尚起來,這是媒體工作者的使命和責任。時移世易,雖然我現在職業角色發生轉換,但為糧為農的初心和情懷沒有改變。于是,以新的方式引領這個行業和這個行業的人時尚起來,讓外界了解并走近真實的他們,“耕讀書系”油然而生。

耕讀文化是中華民族的優良傳統,以耕讀傳家、耕讀結合為價值取向,影響著中國農學、科學、哲學和文學藝術。由此形成的務實的作風傳承至今,成了一種賡續傳承的生活方式和價值取向。多年前,莫言老師曾寫過一篇《糧食貴過金元寶》的文章。這里我想說,耕讀就是傳家寶。

傳家即傳承,傳承生活的智慧,不忘我們從哪里來?中國從農業社會走來,從“耕為本務,讀可榮身”到“耕”為“讀”喻,老祖先給我們留下的不僅有刀耕火種,還有一份重要的精神滋養。這份滋養中,最主要的成分就是勤勞的美德。一分耕耘一分收獲,勤能補拙、天道酬勤,乃至舌耕、目耕、硯耕、心織筆耕……這些古訓和與耕讀文化思想息息相關的詞語,無不表明著人們對耕讀的一種認可,一種懷戀,一種不忘本。

以勤為榮,時代何嘗不在呼喚耕讀!長河奔流,隨著中國農耕傳統的式微,“時人不識農家苦,將謂田中谷自生”窘境也不時呈現,乃至感受到“昨日入城市,歸來淚滿襟”的困擾。但是,耕讀這種蘊涵著諸多人文底蘊的理念還在以各種形式流露出來,特別是在當下鄉村振興、端牢飯碗的大背景下,它猶如一束光,照在遼闊的華夏大地上。透過這束光,能看到許多“耕讀新因子”正重煥異彩——“讀書種子”的培育、“書香氛圍”的營造、“精神家園”的重構、“萬卷藏書宜子弟,一蓑春雨自農桑”等,這或許是我們與時俱進的溫情回歸,也是我們最應珍視的傳家寶。

本套“耕讀書系”將持續推出,這個金秋,迎來書系第一季。《娓娓“稻”來:大地上的散文詩》《水鄉漁歌:烏篷欸乃慢時光》《四時有記:節氣中的遇見》《炊煙裊裊:一鄉一世界》,四本不同特點的文字構成了第一季的萬千世界。其中,《娓娓“稻”來:大地上的散文詩》《水鄉漁歌:烏篷欸乃慢時光》圍繞稻作文化、水鄉文化展開;《四時有記:節氣中的遇見》《炊煙裊裊:一鄉一世界》描繪節氣文化和鄉土文化。作者或為耕耘糧農行業多年的專家學者,或為助力鄉村振興、服務新農村建設、有著濃重鄉土情結的金融界人士。他們的筆下,是源遠流長的耕讀文化,是田間地頭的辛勞記述,是為糧農發展的鼓與呼。

這里特別感謝四位作者的辛苦創作,感謝書法家李殿富先生的墨寶,感謝嶺南范明老師、江南葛煒老師的美圖。第一季之后,還將有第二季、第三季……希望這個關乎鄉野,關乎自然,關乎耕讀文化的書系,能帶您夢回田園,重溫鄉愁。也希望耕作的您,與我們一起分享字里行間的傳家寶。

播下耕讀種子,讓書香沃野!

王麗芳

二○二一年八月十五日于綠城

播下耕讀種子,讓書香沃野。這里我想著,劇透一些四本書的內容或許是書友們所期待的。

《四時有記:節氣里的遇見》

王張應/著

歲月遵四時而行,循著皖籍作家王張應的“遇見”,能夠領略不一樣的節氣之美。他的這本《四時有記:節氣中的遇見》,由“節氣里的詩意”“節氣里的味道”“節氣里的遇見”三輯組成,70篇千字美文,字里行間流露著詩情和驚喜。王張應先生是金融界人士,早年曾為語文教師,或許是潛山的文脈滋養,使他的金融事業多了許多文化的亮點。他深深地愛著身邊的一切美好的事物,并將其凝于筆端,分享給更多的人。他的寫作除了勤奮,更多的是執著。為了寫這本書,他曾經認認真真地跟隨節氣完成了二十四個節點的大循環運動,也曾為了一棵樹、一朵花、一種物候等跑遍合肥城內的公園及城外的山間、田野,即便在出差途中,他也魔怔般地見樹問樹,見食究源,用他的話說就是,仿佛自己是節氣的一介子民,就是草木的兄弟,那些形色各異的植物生命的不同表現無不是在給人節氣的提示。節氣滋養人生,節氣定格人生,人,歸根結底還是生活在節氣里。讀《四時有記:節氣里的遇見》,除看到詩意和美好之外,還有心靈的回歸。

《娓娓“稻”來:大地上的散文詩》

石少龍/著

芙蓉國石少龍先生的娓娓“稻”來,令人神往。石少龍先生曾供職湖南省糧食局,十多年來,我一直稱他“石局”。這次加入“耕讀書系”,石局主要從三個方面引領大家走近稻人的世界,感受稻人的日常,并以專業的視解、深沉的筆觸、全方位的探尋,講述全國不同稻米產區的稻作文化及稻米特色,從“問”“探”“聞”“賞”“聽”“吟”等多個角度解讀稻之識、稻之道。邀請石局時,正值雜交水稻之父袁隆平仙逝,回想與袁老近距離接觸的點點滴滴,石局幾度哽噎。在這本《娓娓“稻”來:大地上的散文詩》里,石局將陪伴袁老的時光細細講述,一代神農的崇高和平易躍然紙上,讀來感慨萬千。

《炊煙裊裊:一鄉一世界》

朱曄/著

京城作家朱曄自稱古磨盤州人,他的這個雅號引起了我的興趣。磨盤,多么親切的鄉村符號。每每看到這兩個字,我便想到外婆的甘泉,想到村頭的那座磨坊,那時,外婆做的美味玉米面發糕、白面饃饃,還有喂牛的麩子等都是從那圓圓的磨盤上磨出的。我在想,這個叫磨盤州的地方該是哪里呢?原來,也在水墨安徽。皖地真是底蘊深厚啊。在書中,朱曄筆下有風土,心里是鄉愁,他將這個古老村落的鄉土、鄉風、鄉情嘮家常般講出,極富理性,又字字飽含深情。這幅從小到大、從農村到城市、從幼稚到成熟的全景式的生活畫面,亦是跳出“農門”的知識分子的美好的精神家園,更是對社會主義新農村的贊美和謳歌。朱曄也是一個勤奮的人,他的每天一更的公眾號讓我無比欽佩,每每第二天早上看到他的公眾號發出時間,都會想起那句話:世上沒有一蹴而就的成功,有的只是日積月累的堅持。朱曄的自律來自耕讀的家風,此家風深深地影響著他和他的女兒。他的女兒朱承彧頗有文采,小小年紀便有著作出版,去年參加高考被首師大中文系錄取后,開辦公眾號,將自己的備考筆記、創作方法在公眾號中分享給學弟學妹,縝密性、思想性值得借鑒。朱曄說,我希望給她做個樣子,以激發她骨子里對文學的熱情,用文學照亮人生。試想,在這樣的家庭中成長,有這樣的父親為榜樣,子女能不成才嗎?

《水鄉漁歌:烏篷欸乃慢時光》

朱曉平/著

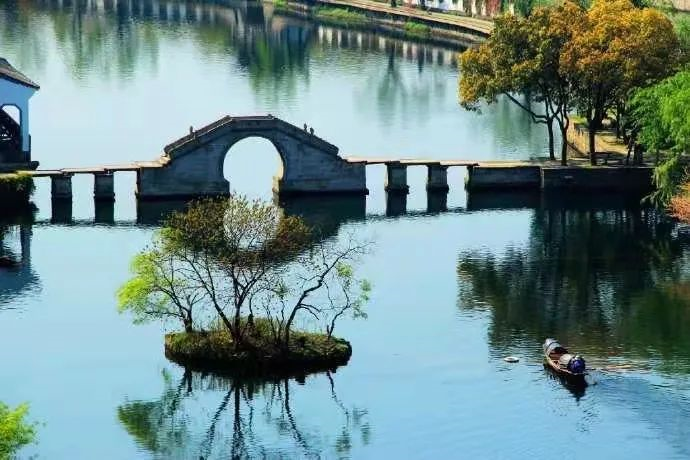

《水鄉漁歌:烏篷欸乃慢時光》屬于紹興文人朱曉平的內心獨白。朱曉平老師來自水鄉紹興,他的文字不僅靈動,而且散發著濃濃的“紹興味兒”。他是四位作者中我唯一見過面的師友。那年去杭州,他帶病導游,經龍游路穿街走巷,越北山街抵達西湖。夜晚的白堤人流依然如織,第一次到杭州,感覺西子湖并沒有想象中那樣大,若不是朱老師繪聲繪色的講述,真是要生出“看景不如聽景”的感慨呢!之后,朱老師又陪同我們深度游覽了紹興的山山水水。站在八字橋上,河中烏篷小劃船,兩岸水鄉人家,原汁原味的煙火人間,無不向人們述說著生活的真實。我們還領略了“說不盡的沈園風情”,品味了別具一格的木蓮豆腐,參觀了紹興黃酒博物館,走進了百草園和三味書屋,沿著山陰道奔向王羲之的蘭亭……紹興,真的是一壺陳年佳釀,一曲婉轉的漁歌!

《水鄉漁歌:烏篷欸乃慢時光》一書,在朱曉平先生嗚嗚幽幽的淺吟低唱中,江南的風情、人文、歷史變得活色生香,引人入勝。紹興文化一大堆,累積疊加,但說得出摸不著,需要用心去品。《紹興品橋》《梅雨三題》《山陰道秋行》《東浦訪酒》,感悟多于游歷,風俗超越典故,情趣躍然紙上。讀過去,身臨其境,槳聲欸乃,有橋堍頭茶館的煙火,有淅瀝綿密的梅雨,有初夏梔子花的馥郁,有小鎮午后的澹宕,有舌尖上的面餑餑,有回味雋永的“輝白”茶……可算是文化水鄉的另一種解讀。

朱曉平出生于安昌古鎮白洋村,與杭州蕭山僅一道古海塘相隔。他發文章常常用蕭紹的筆名,或許有鄉愁的情愫。安昌與錢塘江北岸的古鎮有不同的個性稟賦,人多田少,上一輩人稼穡艱難,生活不易的世態炎涼;堅韌不拔,樂觀向上的生活美學,都給他的童年少年留下了永難磨滅的記憶。春風料峭里的馬蘭頭,清明時節蒸食螺螄開窮葷,“六一節”的腌鴨蛋,苦澀的紅菱,敲碎的扯白糖,交糧票喝喜酒,月餅軼事中的小小智慧,以及水鄉小客輪里面蹭扇送涼風的快意,《夏日三趣》時盡情嬉水,《立夏三俗》中隔壁阿姐的嬌羞,腌白菜也有風花雪月。即使后來棚車歷趣,杭城美食,字里行間,畫面感爆棚,風俗風情中,處處能感受到慈母的殷勤,縷縷的鄉愁。

水鄉養育作者,作者謳歌水鄉。從《河水清且漣猗》到《園囿十年生閑情》,詩化的散文,無不反映朱曉平被浸潤到濕透了的“水鄉人”的情懷,細膩真摯。而三四十年糧食部門的從業經歷,更使他對糧食有了刻骨銘心的感悟,所以也常把筆觸伸向糧食,發表了不少與糧食有關的文章,將職業與愛好融合在一起,讀起來同樣膾炙人口。《萬年水稻 上山史前文化隨想》《印象河姆渡》,稻米成為浙江早期人類的圖騰。《糧庫三章》《妻子的糧食春秋》《鄉愁是一張薄薄的糧票》,歲月如歌,成為永難忘懷的旋律。《蘇東坡杭州儲糧賑糧》《胡公大帝的糧食情緣》《陸放翁賑糧遭罷官》,先賢的擔當與職守,發人深省。《古代嘉興圩田屯田與糧食生產》《湖州漕運的前世今生》《錢镠:一位造就江南糧倉的國王》,對江南魚米之鄉由濫觴到形成作了形象層面的討論。