6月14日,著名藝術家、作家黃永玉之子黃黑蠻發布訃告,稱黃永玉因病于二O二三年六月十三日三時四十三分離去,并表示“依照父親生前意愿,將不舉行任何告別和追悼儀式”。

黃永玉是中國國家畫院院士,中央美術學院教授,曾任中央美院版畫系主任、中國美術家協會副主席,是現當代中國文化界具有重大影響力的藝術家。痛惜之余,正觀新聞特刊發李韜于2019年撰寫的《“黃永玉”是個形容詞》一文,以此緬懷一代大師。

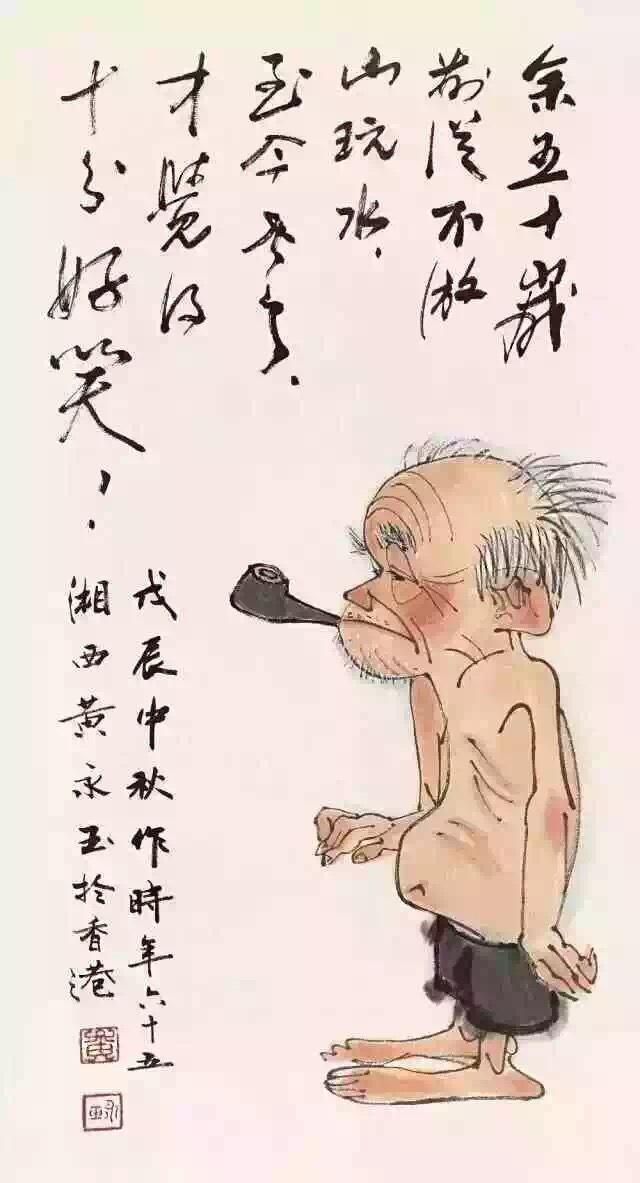

北京“萬菏堂”中,矗立著一尊銅像:禿頭上支撐著兩只夸張的煽風耳,兩眼笑得瞇成了一條縫,一張大嘴樂得咧到了耳根,赤裸著身體,左手提著腰間的遮羞布,右手端著他那具有“商標”意義的標志性大煙斗。

明眼人一看,就知道是誰。

黃永玉今年(2019年)已經95歲了。

能叫他“老黃”的人已經寥寥無幾,所以大家都親切地稱他為“黃老”。

2013年7月,黃老用毛筆小楷親自為《黃永玉九十畫展》寫了邀請函:“今年我九十歲了。八月十六日下午四時在國家博物館開個畫展。大部分是近十年的作品,請你有空來看看。照老辦法,開門就看。不剪彩,不演講,不搞酒會,不搞研討會。有一個月展期,時間長,哪個時候來都行。黃永玉敬約。”

程風子多年前曾給黃老刻過一方大印:“八十歲刀槍不入”,而今90歲“不知老之將至”,黃老少了一份戲謔,多了些許淡定。?

此次大展展標也是黃老自署。

黃苗子已去,還有誰有資歷為其題簽?展標沒有前綴,后面也沒有破折號, 更無引題、主題、副題等“拖家帶口”——還有什么比“黃永玉”三個字更具關注度和吸引力?

多年前,黃老曾出過一本畫冊叫《黃永玉的黃永玉》。當時我還犯嘀咕:這老頭,這書名,夠刁蠻!現在看來,真正能修飾“黃永玉”的除了他自己,還真不好找別的形容詞。

盡管“世事滄桑心事定”,但于藝術,黃老依然“胸中海岳夢中飛”。

“罐齋”(沈從文給當年黃永玉的家取的名)了數十年、憋屈了前半生的黃老現在“好大”:此次《黃永玉九十畫展》光5米以上的巨幅就有數十幅,最大一幅《荷花卷》長2280cm,高95cm,拼的不只是技法層面,更延伸至體力精神;場面更大,中國國家博物館四個大展廳,數百件作品,涵蓋版畫、工筆、水墨、彩墨、白描、油畫、素描、雕塑、書法等各個門類,藝術這口大深井已被他給徹底挖穿——合縱連橫,為我所用。

“多才多藝”那是對黃老的極大不敬,年輕人也嘆服他旺盛的精力和不竭的創造力;2013年8月14日的“生日大會”更是開得史無前例——來的有央視《新聞聯播》里才能看到的大領導,也有央視春晚里才能見到的大明星,還有嘉德、保利拍賣會上才能遇見的大藏家。

8月14日,北京戶外近40度高溫炙烤,北京通州萬荷堂內,“談笑有鴻儒,往來無白丁”。生日饕餮盛宴因為是戶外的自助性質,糟糕的酷暑讓很多嘉賓徹底“濕身”,黃老甚是過意不去,在致答謝詞時說:“大家吃好、喝好!天氣這么熱就怪不得我了,這不是我的事。”

戊子年除夕,黃老曾畫《獨占一枝春》遣興,題跋末尾云:“耄耋之年,又逢盛世,依老賣老,壯年早不畏死,老來豈能老實。迎麗陽之臨窗兮,送老豬之遠飚,況乎本命屬鼠,自當運余所藏以待佳賓也……”此次大展有幅黃老84歲寫的書法《丁亥元夜書以自吹》:“一個活了八十四歲的人,身體過得去,頭腦又還清楚,如果再不承認是個老奸巨滑的家伙,那未免就太謙虛了。”

年輕時的黃永玉

黃老很有自知之明。

黃老屬鼠,“饑餓游戲”中練就超強生存能力和超級生存智慧;屬鼠的比兔子更狡猾,“狡兔”才“三窟”,黃老北京有“萬荷堂”,湘西有“玉氏山房”,香港有“半山居”,意大利利奧納多·達芬奇故居旁還有棟大house。

黃老是“獅子座”,他從不結黨,“只有豺狼才成群結隊,獅子永遠獨來獨往”。

生日宴和大展前,因為《黃永玉全集》首發,黃老已經占據了各大報刊的文化頭條。

別人身后才出的“全集”,出版社已經迫不急待地要給黃老“提前總結”,榨取“剩余價值”:推出8卷畫集、5卷文集。全集剛一出版,就面臨著修訂:以黃老目前的創作激情和絕佳狀態,再畫上個十年八年一點不成問題。

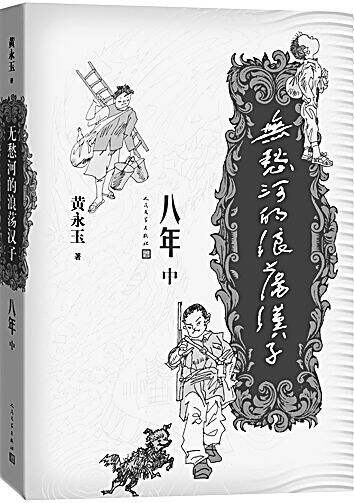

這次展覽黃老有幅89歲時畫的《黑和白》,落款已是“黃永玉九十八歲于玉氏山房”。冥冥中的期許?老刁民“逗你玩”?而且黃老的回憶錄《無愁河的浪蕩漢子》剛寫到中學已經寫了60余萬字,其波瀾壯闊的人生剛有一個前奏,而后或高亢、或低宛、或凄楚、或激越、或平緩的生命交響,至于在哪里停頓,鬼才知道!

很多人看黃老畫展,并非都是沖著他的畫去的,而是想從他豐富的人生營養和藝術富礦中擷取萬一。黃老“老奸巨猾”,早都洞悉了我們的心思,呈現給我們的當然也都是精華和圭臬,有時也會給你一個意外的人生驚喜,或給你打開認識世界的另一扇窗口。

戊子初夏,黃老曾畫一幅《雪地孤鴉》,題款曰:“為什么留下了?被群體拋棄?鬧脾氣?受了傷?女朋友變心?看錯表?跟錯了隊伍?或是一個幸存者?”還有一幅“人有多大肚量,世界就有多大螃蟹”,黃老“題至此處,想幾十年前流行的話:人有多大膽,地有多高產。不禁笑出聲來”。黃老自比老物又篡改陶淵明的詩句題下“賞菊東籬下,赫然見螃蟹”。

黃老對自己的家鄉也充滿了濃濃的鄉愁,他在散文《太陽下的風景》中寫道:“無論我走到天涯海角,我都為它驕傲。它實在太美了,以至以后的幾十年,不論我走到哪里,也會覺得還是我自己的家鄉好……”

這幾年,湘西古城成為旅游勝地,黃老作聯曰:“水秀山清風景好,紅男綠女送錢來”;當地居民靠山吃山靠水吃水,他又作聯曰:“大嫂沿河開餐館,幺妹滿街賣姜糖”。童心不改,好玩依舊。這次展覽還有一幅盧燕、朱旭、黃永厚、藍天野等眾名家聯袂簽名的對聯:“人說八十不留飯,大伙吃給他們看”。

除了“做對”,黃老也很會“編排”,戊子春書一幅“新三字經”,讓很多觀者“笑出聲來”:“人之初,性本善,遇到錢,心就亂,得一元,想一萬,忘所以,貪無厭,臨頭來,挨子彈。”

上世紀90年代末,黃老第一次來鄭州講學,演講的開場白就是“久聞大名,如雷貫耳;一見之下,雷從耳出”。這次在展廳看到黃老巨幅寫下這“16字令”,“情性所至,妙不自尋”。(《二十四詩品》)如逢知己,如遇故人。

黃老的原名并不叫黃永玉,而是叫黃永裕,為了寫起來省事,把“裕”改成了“玉”。

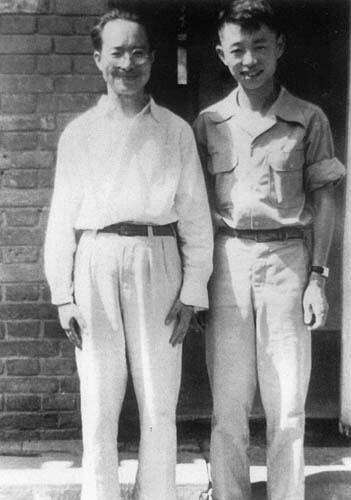

黃老1924年出生于湖南常德,當時正值政治動亂年代,幾個月大就被父母帶回湘西邊城——鳳凰。船在狹長的河道上緩行,行至山間,忽然風聲四起,知道土匪又來搶孩子綁票,父母趕緊將船靠岸,將幾個月大的黃永玉塞進一個大樹洞,母親則用鍋灰抹抹臉,假扮船婦。不一會兒,土匪就包圍了過來,問是否看見一對帶孩子的父母。母親的心揪到了嗓子眼,既害怕孩子哭鬧引起土匪注意,也怕孩子被蟲子咬傷,她害怕得直打哆嗦,說不成話,就用手指了指下游。土匪大呼小叫地向下游追去:“快追,那個小孩至少值三百大洋!”母親趕緊跑到樹洞前,黃永玉正自顧自津津有味地啃著手指頭呢。

黃老從小命就硬,所以之后的各種風暴都沒有吹跨他。

黃老小時候特別愛玩,是聞名遐邇的“黃逃學”。一次同學聚會時,他一下子請來了200多人,讓人不可思議。黃老就解釋說:我一共留了5次級,每次都有四五十個同學,加起來不就200多人啦?

黃老逃學還有個充分的理由——學校放假了。誰知,一次父親竟給他較起了真兒,非讓他陪著到學校看個究竟,結果當然“那個”了。他本想著是免不了一頓皮肉之苦,可一進屋他父親就拍著大腿大笑道:你這人也真是的,怎么老撒同樣的謊呢?

黃永玉與父親

2008年2月17日,老同學十數人光臨玉氏山房,作春茗之敘,黃老作畫題為《溫存》為念,信手畫來,率意為之,未認真描寫某人或某人形象也,有心要找一定也找不到。在長長的題跋中,黃老寫道:“這一幫人被歷史、被歷程、被劫數篩選下來,都各有各的衣祿,只有一個共同留存的根據,那就是不太引人注意。有點最近時常掛在人口頭的摩登語言‘原生態’的模樣。既然都原生態這種程度了,從小天生吃綠色食品長大,混食都覺艱難,豈敢造反有理?幾十年過去而茍活于今世,得到的教訓卻是學都不用學的:什么都不當真!”

黃老屬于那種把自己活成一部歷史的人。不僅因為他身世傳奇、藝蹤詭異,更因為他灑脫的人生觀、普世的價值觀和通達的世界觀。黃老一生坎坷,閱歷豐富得很。他曾做過瓷場工人、小學中學教員、報社編輯記者、自由撰稿人、電影編劇、中央美術學院教授等;且幾經輾轉,先在鳳凰(老家),爾后遷至北京,又居于香港,現又回北京開發一期“萬荷堂”、二期還沒奠基,靠近機場的一處大宅子已經可以登堂入室。

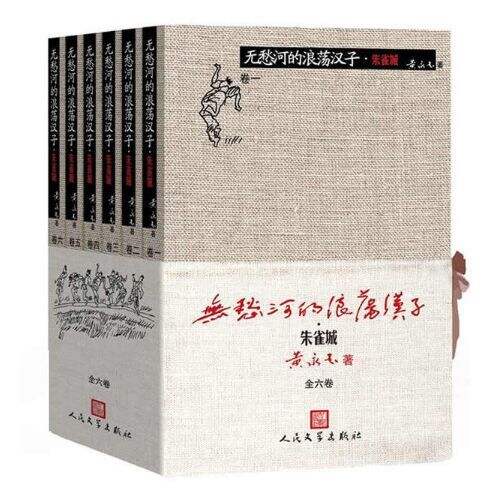

盡管黃老現已年屆期頤,但仍是“夕陽無限好”。前兩年在《收獲》雜志上開始連載自己的自傳體小說《無愁河的浪蕩漢子》,連載了一年多,已發表了30多萬字,才寫到他剛剛上小學,像極了馮小剛電影《非誠勿擾》中葛優在日本北海道向神父懺悔的情節,說不完道不盡的童年趣事。

2014年年底,人民文學出版社已經推出了《無愁河的浪蕩漢子》的第一部分“朱雀城”6卷本,至于最終能寫多長,黃老說自己也不知道,只管寫下去。就目前的字數,已經接近法國小說家馬塞爾·普魯斯特創作的長篇小說《追憶似水年華》,極有希望打破個人回憶錄字數的世界吉尼斯紀錄。

當回憶起曾經受的苦時,黃老講了一件事:一次侯寶林問我還上課嗎?我說奶頭全讓學生給咬掉了,還上啥?侯想了好長一會兒才說:怪不得現在都用奶瓶啦。這是對歷史的一種大回味,更是其“欄桿拍遍”的一種大滄桑。留給聽者的當然也不只是解頤一笑,更多的則是對歷史的反芻和對生活的思索……

談起對人生觀的看法,黃老引用了表叔沈從文對自己的教導:一是摔倒了趕快爬起來,不要欣賞你砸的那個坑;二是充滿著愛去對待一切;三是死死抱住自己的業務,不要放松。此三點,想來對我輩亦大有裨益。

黃老的畫不中不西,自成風格,連他自己也說是個打野食的人,胃口較好,凡是有用的東西都能加以消化、吸收、代謝。但也有好多人說看不懂他的畫,他講了畢加索的一個故事:

有人去問畢加索:你的畫我怎么看不懂呀?

畢加索沒有回答,反而問道:你聽過鳥叫嗎?

聽過。

好聽嗎?

好聽。

聽懂了嗎?

問者無語。

黃老無意與畢加索比肩,但道理就是這樣:藝術的欣賞是講層次的,內行人看門道,外行人看熱鬧。又有朋友說啦:是作品,總得有明晰的主題吧,現代抽象畫亂七八糟的、現代音樂吵吵鬧鬧的,它們要表現的究竟是什么主題呢?黃老給大家打了個比方:你一定聽過京戲鑼鼓吧,那也是很亂、很吵的;現代抽象畫就是加了色彩的京戲鑼鼓,現代音樂就是加了音節的京戲鑼鼓。

對藝術的創新黃老有著自己獨特的詮釋。他從不說創新是目標,藝術上只有好壞,沒有新舊,一種新的藝術形式的出現不是你想干就干的。湖南懷化曾有一批中青年畫家在北京辦了個畫展,他們的畫都很出色,在畫展的前言中他們宣稱:“我們要創新,要摧毀一切舊的東西。”黃老作為畫壇巨擘和他們的同鄉,他們當然要去拜望,黃老就給他們半開玩笑地說:“畫,畫得好就夠了,為何非要摧毀別人的呢?如果你們摧毀的是我,我當然會反抗。我反抗的方法很簡單:告訴你們的領導,不給你們報銷路費就行了。”

有某位畫壇宿將也曾提出過藝術的創新——中西畫結合論,黃老對之也頗不以為然,他說中國畫就是中國畫,西洋畫就是西洋畫,干嘛非要結合呢,新聞和小說本來就是兩碼事嘛!

對于“繪畫的意義”,黃老以為“純屬扯淡”,他認為,畫畫就是在探索技巧,一天到晚哪里有那么多的意義?也許只有偉大的政治家才喜歡尋找意義,畫家如果也要意義,就顯得好笑了。

黃永玉創作大型壁畫

黃老的書法也很有“黃氏風格”,并非為書而書,其于《荷花卷》題下長跋:論書法,談二王,說國畫、油畫之辯。可能有人說他的書法不夠傳統,黃老辯解道:“像曹貞吉所云,盡是古人,要我何用。”黃老活了一輩子,就是不忌口,其補題云:“春風初到,花葉待發,諸友輩列于側,觀我題畫,信筆書來,滿紙胡言,世上唯孩童與醉人及老人放言無忌也。”

十年文化浩劫,耽誤了一代人,特別是那些很有才氣的藝術家,讓人不免扼腕。黃老在一次與著名作家李輝的對話中就談到:“現在我有點可憐他們,因為成天把時間浪費到算計別人上頭,荒廢了他們很多寶貴的光陰,所以那些人現在很難畫出畫來。聽說有一個平時靠整人為業的人,新時代來了,沒有機會整人了,自己的畫又畫得不好,只好成天在家里生悶氣,關起門來打老婆。按道理講現在這么好的時代來了,你應該畫得更好呀,應該遠遠比我畫得好呀,可是沒有,為什么?藝術需要突破,需要技巧,需要一點真誠和良心,你的時間基本都用來整人了。”

黃老是過來人,說的都是箴言。

黃老還是個見啥愛啥的人。

在北京的時候,他把荷蘭鼠、猴子、鹿之類的動物都弄回了家。這還不算,他還愛上了人見人說“晦氣”的貓頭鷹,并以之入畫。兩次都為此吃了大苦頭。

一年,黃老赴河北農村參加“社會主義教育運動”(即“四清運動”),空閑時他忽發奇想,采取畫配文形式集中創作一組“動物短句”。所畫動物中,包括貓頭鷹,其短句為:“白天,人們用惡毒的語言詛咒我;夜晚,我為他們工作。”這些“罐齋筆記”,顯露出黃老思想的靈光乍現與遣詞造句的機智幽默,后以《永玉六記》印行于世。

但當時,這些作品卻被知情者揭發檢舉,指責它們是“反黨反社會主義”的毒草,把黃老押至中央美術學院開大會進行批斗。

1942年黃永玉最早的木刻貓頭鷹

吃一塹,沒有長一智。1974年,黃老的另一幅《貓頭鷹》,再度引火燒身:一天晚上,住在附近蘇州胡同的畫家許麟廬叫孩子來叫我,說南京畫家宋文治帶本冊頁托我給他畫幅畫。情不可卻,我想了想,就畫一幅貓頭鷹吧。該畫眼睛的時候,我問麟廬:眼睛怎么畫?老許那天大概是喝了二兩白酒,就隨口答道:一只眼睜,一只眼閉,好玩。我如此這般畫了之后,匆匆告辭。誰知道,不久就有人向當時文化部主管美術的一位女干將告了秘,說我這幅貓頭鷹畫一只眼睜、一只眼閉,大有文章;說我這是在罵社會主義制度下的壞人壞事現象政府看見也裝沒看見,最后給我扣的帽子是——惡毒攻擊社會主義。

惹禍的貓頭鷹

吳繼金在《“四人幫”批“黑畫”運動始末》一文中詳細地敘述了“黑畫事件”:

黃永玉的《貓頭鷹》被列為“黑畫展覽會”的榜首。為了搜羅“黑畫”的行蹤,“四人幫”的黑干將還派人去上海調查黃永玉等人在上海大廈畫畫的情況,并向組織上寫了一篇調查材料。其中有這樣的內容:“黃畫了一張國畫,在一只鳥的眼圈上有十二個白點,很像國民黨的青天白日旗,當地有人指出這個問題。”“黃在上海專門去找一位老畫家,要了一幅有麻雀的畫,黃要求要畫很多麻雀,這是影射1958年打麻雀運動……”?

隨后的批判“像暴風雨一樣猛烈”。第一篇批判長文,發表于1974年3月29日的《北京日報》上,題為《評為某些飯店賓館創作的繪畫》,作者署名“衛勝”。此篇批判長文第一次把對“黑畫”的討伐公之于眾。

在衛勝的討伐檄文中,創作《貓頭鷹》的黃永玉被冠以“炮制者”,對他的批判極為猛烈和嚴厲,甚至他在以前創作的“動物短句”,也被捆綁一起予以批判:

在一批黑畫中,有不少是以動物為題材的。什么睜一只眼閉一只眼的貓頭鷹、惡狠狠的老虎、疲憊的駱駝、翻白眼的禿鷹等等。是作者們為了幫助人們“識于鳥獸草木之名”而搞的動物圖像嗎?否!他們所以特別喜愛這些丑惡的形象,玩的不過是“三家村”指桑罵槐的老把戲。這樣的黑畫,都是指向社會主義,射向無產階級的毒箭!

1974年,在“黑畫事件”暫告一個段落之后,黃老偷偷回到湘西鳳凰,作詩《一個人在院中散步》遣悶:

他是動物

卻植物似的沉默。

在院子里散步,

別為他的孤獨難過,

因為所有的門縫里,

都有無數對眼睛活躍。

奇異的時代

培育細膩的感覺。

有的眼光像吮血的臭蟲,

有的眼光,

無聲的同情,

無聲的擁抱在閃爍。

一個人在院中散步,

寂寞得像一朵

紅色的宮花。

明知道許多雙眼睛,

在窺探,

他微笑著,

仿佛猜中了一個謎底。

黃老并未因此而“改邪歸正”,1977年,他又畫了一幅四只貓頭鷹圖,饋贈給友人。他在落款中這樣寫道:“丁巳年春作小鴟四頭,北京動物園對此鳥紹介云:每鳥一生能捕鼠1200只,合計節約糧食1噸。何物王某?誣其不祥之鳥。近聞王某已自動作古。不祥云云,實由衷之言,佩服佩服。寫奉際垌兄留念,以志三四年來此段姻緣也。湘西黃永玉作于華僑大廈四樓。”

黃老的骨子里就有這種反叛因子——不信邪。

黃老僅受過小學和不完整的初中教育,若用現代的標準來衡量,還是半文盲呢。但黃老藝術造詣之深、文學底蘊之厚,足可用“非常”和“相當”這樣的詞來形容了。或問:緣何?答曰:讀書。

黃永玉自畫像

在那樣一個動蕩的年代,黃老只所以沒有墮落下去,全賴于他喜歡讀書。喜歡到何種程度?黃老有話:我在逃難期間,也不忘背上一捆書,日本鬼子在后面追,實在跑不動了,就忍痛割愛地一本本把書扔掉。黃老說這些時臉上露出很惋惜的神情。

“與一個聰明的人談話是幸運的,讀一本好書就是在和一個聰明的人談話,讀一萬本好書就是和一萬個聰明的人談話,多劃算呀!當然,與一萬個聰明的人談過話后,愚鈍的自然也會聰明起來,劃算!劃算!”

黃老也寫劇本。在香港,文人寫電影劇本的有三人,黃老是第一個,唐人是第二個,金庸是第三個。但黃老卻說自己不會演戲。“報司令員,前面又發現敵人”,就這么一句話,他一上舞臺就忘詞兒。

黃老不習慣背誦,但有些句子卻能“走到哪兒,帶到哪兒”,用不著怕忘掉。比如昆明大觀樓孫髯翁的那副長聯,尤其是“漢習樓船,唐標鐵柱,宋揮玉斧,元跨革囊……東驤神駿,西翥靈儀,南翔蒿素,北走蜿蜒……”那幾句,想忘都忘不掉。

黃老愛讀些雜書,且讀書時講感覺,“我不喜歡讀《紅樓夢》,男男女女、吃吃喝喝的,離現實生活太遠,沒有感覺;而《儒林外史》《水滸傳》卻非常喜歡,因為它們和我的感覺對路。”讀書讀到高興時,黃老還愛在書眉上寫些聯想和看法。

陶氏讀書倡“不求甚解”,黃老亦然。他說讀書先為求樂,其次才是求知。

黃老一生閱人無數,但有5個人與其神會深交,不得不提:一是他的表叔沈從文,二是他的摯友金庸,三是他的故交錢鐘書,四是他的知己黃苗子,五是他的朋友黃霑。

先說沈從文。

在黃老眼中,表叔沈從文是一個 “像水一樣,很柔順,永遠不會往上爬”的人。黃老在與表叔幾十年的交往中,很少有機會與表叔談到學習和改造,更不可能談到馬列主義。但使黃老意想不到的是,表叔把辨證唯物主義和歷史唯物主義在《中國古代服飾研究》一書中運用得相當實在、相當好。他更沒想到把文物研究和哲學原理聯系起來得出豐碩成果的竟是表叔——沈從文。這也正應了沈從文先生的一句話:我一生從不相信權力,只相信智慧。

黃永玉與沈從文

在1998“國際沈從文研究學術講座會”上,黃老作了發言,較為公正、較為全面地評價和記述了表叔沈從文:

……沈從文在解放后,人民文學出版社第一次為他出的一本作品選中,他自己的序言說過這樣的話:我和我的讀者都將老去。那是在50年代中期,現在已90年代末期了,這句傷感的預言并沒有應驗,他沒有想到,他的作品和他的讀者都紅光滿面、長生不老。“浪淘盡千古風流人物”,沈從文和他的作品在人間卻方興未艾。

在日常生活中,說到“偉大”,不免要牽扯到太陽,甚至有時月亮也沾了光,雖然它只是太陽反射過來的幽光。沈從文一點也不偉大,若有人說沈從文偉大,那簡直是笑話。他從未在榮耀概念里生活過一秒鐘,他說過:“我從來沒想過‘突破’,我只是‘完成’。”他的一生是不停地“完成”的一生。

如果非要在他頭上加上一個“非常”的形容詞的話,他是非常非常的“平常”。他的人格、生活、情感、欲望、工作和與人相處的方式,都在平常的狀態中運行。老子曰:“上善若水”。他就像水那樣平常,永遠向下向人民流動,滋養生靈,長年累月地生發出水滴石穿的力量。

……他是利奧納多·達芬奇類型的人。一個小學甚至沒有畢業的人,他的才能智慧究竟從哪里來的?我想來想去始終得不到準確結論,賴著臉皮說,我們故鄉山水的影響吧……我尊敬的前輩聶紺弩先生,幾十年來與沈從文有著某種遠距離。60年代初,紺弩老人從東北勞改回來,從我家借走一本人民文學出版社的《沈從文作品選》。過了幾天,紺弩老人在我家肅穆地對我說:我看了《丈夫》,對沈從文認識得太遲了。一個剛剛21歲的青年寫出中國農民這么創痕淵深的感情,真像普希金說過的:偉大的,俄羅斯的悲哀。那么成熟的頭腦和技巧……

我沒有把紺弩先生的話告訴表叔,我深深了解,他不會在乎多年對手的這種誠懇的稱贊,因為事情原本就是這樣的。

前兩年,我在表叔的陵園里刻了一塊石碑,上面寫著:“一個士兵,要不戰死沙場,便要回到故鄉。”獻給他,也獻給各種戰場上的士兵,這是我們命定的、最好的歸宿。

次說金庸。

不久前,香港一家電視臺請黃老談談對金庸的看法,黃老是這樣說的:金庸根本不適合寫武俠小說,他應該干別的事,他怎么會寫起武俠小說來了呢?不知這是黃老對摯友太了解了,還是跟查先生開的一個不大不小的玩笑?

黃永玉與金庸等人

查先生近幾年可是“紅得發紫”的人,且不說各家電視臺都播著由他的小說改編的電視劇,就是他的《金庸全集》也是一版再版三版,與池田先生的對話也已成集,一時也是洛陽紙貴。就這,黃老硬說他不喜歡金庸的書,真是有點“黃老邪”的味道了。“金庸曾三次送給我他的小說,高高的一大摞,還都是簽了名的。我僅僅翻了第一頁,就撂在一邊了。后來嫌礙事兒,都被我又送人了。”黃老就是這么直快,如此“借花獻佛”,查先生聽了不知道會作何想。

再次說錢鐘書。

1947年在上海,黃老曾與錢先生合辦過一期《同路人》雜志,他說還一同挨了罵,且被罵得“狗血噴頭”,說兩個人“在文化上做的事對人民有害,遲早是末路一條”。末路倒沒來,后來反而一同住進了北京西郊三里河的資本主義復辟樓(后來改為部長樓),黃老說這正所謂“夫子宮墻之內”。錢先生也說:緣份!緣份!又綁在一起了。

錢先生在德行上是個了不起的人,黃老始終這樣以為。他講起了錢先生的一個故事:

江青讓人去請他到人民大會堂參加國宴,他卻告訴來人說:“我不去。”

來人說:“這是江青同志點了名的……”

錢先生仍說:“呵!呵!我不去!哈!”

“那么,我可不可以說錢先生這兩天身體不舒服……”

“不!不!我身體很好。”

錢先生就是如此率真。

同住一處20多年,相距僅200米的路,黃老說僅去訪過錢先生一兩次,不是不想去,而是自愛,是珍惜先生的寶貴時間。說是湘西老家送來了春茶春筍,也是先打個電話,東西送到門外就罷了。好多人都說錢先生不近人情,其實先生虛懷若谷。黃老說一次在與先生談起一位雜文家時,先生這樣說:“……他罵從文,也罵我,以前捧周揚,后來對周揚又不怎么樣。看起來我們要更加努力工作了,他才有新材料好罵,我們不為他設想,以后他怎么過日子……”

因與錢先生的交往不算太多,黃老珍惜這些生活的點滴。當聽到錢先生的噩耗時,黃老悲痛之余,寫了一篇題為《北向之痛》的悼文,他在文末這樣寫道:

祖國的文化是森林,錢先生是林中巨樹。人要懂得愛護森林,它能清新空氣,調節水土。摧殘森林,圖一時之快的教訓太嚴峻了。我寫了首詩悼念錢先生,并問候季康夫人。

哭吧!森林!

該哭的時候才哭!

不過,你已經沒有眼淚。

只剩下根的樹不活,

所以,今天的黃土是森林的過去;

毀了森林再夏禹治水何用?

更遙遠的過去還有恐龍啊!

今天,給未來的孩子只留下灰燼嗎?

孩子終有一天

不知道樹是什么

他們呼吸干風調雨順

樹,未來的傳說。

那一天,

如果還有一種生命叫做孩子的話……

再說說黃苗子。

黃苗子比黃老大11歲。16歲的孩子可以哄抱5歲的孩子;33歲的黃苗子與22的黃永玉卻成了終身知己。

2012年1月8日,年屆期頤的黃苗子在北京去世,黃老聽到噩耗之后,凝重了幾秒鐘,曾經的記憶碎片又在黃老腦海中回放了一遍。

有天下午,黃老忽然接到黃苗子的電話:“永玉,我問你一個問題,什么叫‘乳溝’?”黃老反問道:“你干嘛不問郁風?”

又有一年冬天,黃苗子又打來電話:“永玉,怎么我的睪丸不見了?”黃老這點生活常識還是有的,因為他在農村有過這樣的經歷:“天氣冷,躲到肚子里去了。”

黃老唯一為黃苗子扼腕的是沒有寫下一本“厚厚的、細細的回憶錄”,因為他跟很多決定中國走向的人物都有過交集:毛澤東、周恩來、葉劍英、董必武、張學良、蔣介石,還有很多“如雷貫耳”者如戴笠、杜月笙、黃金榮、潘漢年、夏衍、王人美、宋美齡、趙丹等等,多么有用的歷史文獻沒有去整理,卻東拉西扯一些不太精通的“茶”“煙”“酒”這些“百度一下,你就知道”,何必費神。黃老搖頭感嘆道:“你看你看!你不抱西瓜抓芝麻,你看你居然就這樣死了……”

最后說黃霑。

說起黃霑,大家的第一反應就是“滄海一聲笑,滔滔兩岸潮”的豪邁與灑脫,既大氣磅礴,又俠骨柔情。

才子多風流,多愁又善感。黃霑曾有過一段四面楚歌的失意日子,與大美人林燕妮分手,投資的電影公司經營又失敗,不僅債務纏身,而且弄得無家可歸,甚至連尋短見的心都有了,“誰負誰勝出天知曉,豪情還剩了一襟晚照”。

“窮在鬧市無人問,富在深山有遠親。”晦氣害怕傳染,很多人都遠離黃霑。“拳頭打天下,相惜兄弟情”的黃老才不理這些,他安慰黃沾說“失戀算什么呀,你要懂得失戀后的詩意”。未曾想到,黃霑一聽便火冒三丈,大聲怒罵道:“放狗屁!失戀得都想上吊了,還有什么詩意?狗屁!”

后來有人向黃霑求證“有無此事”,黃霑證實說“完全正確,全香港都希望我死!只有他來安慰我”。兩個同樣脾氣剛烈的人彼此欣賞,成為摯友。

“黃霑這個家伙是個調皮蛋!”黃老樂呵呵地說。

齊白石曾經說:“賣畫不論交情,君子有恥,請照潤格出錢。”按潤付酬,尊重勞動,市場經濟,各取所需,你情我愿,皆大歡喜。

黃永玉與齊白石

然就有不知趣者,舔著臉、瞇著眼、美著言,無非就想“不勞而獲”。所以古今書畫名家,均有貼出潤例,明碼標價,老幼無欺。

早在明代,“吳門四家”之一的唐寅就有“閑來寫幅青山賣,不使人間造孽錢”之語; “揚州八怪”之一鄭板橋更別出心裁地打出了筆榜,公布了自己字畫的收費標準:“大幅六兩,中幅四兩,小幅二兩。書條、對聯一兩。扇子、斗方五錢。凡送禮物、食物,總不如白銀為妙。公之所送,未必弟之所好也。送現銀則心中喜樂,書畫皆佳。禮物既屬糾纏,賒欠尤為賴帳。年老神倦,亦不能陪諸君子作無益語言也。畫竹多于買竹錢,紙高六尺價三千。任渠話舊論交接,只當秋風過耳也。乾隆己卯,拙公和尚屬書謝客。板橋鄭燮。”

民國時期的著名社會活動家黃炎培更是開宗明義:“淵明不為五斗折腰去做官,我乃肯為五斗折腰來作書。做官作書何曾殊,但問意義之有無。做官不以福民乃殃民,此等官僚害子孫。如我作書言言皆已出:讀我詩篇,喜怒哀樂情洋溢;讀我文章,嬉笑怒罵可愈頭風疾;有時寫格言,使人資儆惕。我今定價一聯一幅一扇米五斗。益人身與心,非徒糊我口。還有一言,諸君諒焉。非我高抬聲價趨人前,無奈紙幣膨脹不值錢。”

近現代書畫名家中,對潤例更是“明碼標價,老幼無欺”:張大千“口頭鑒定,每件一百元;題跋與蓋章,每件五百元,其跋語不超過一百字,贗品不題”;豐子愷“屬件先潤后墨,半個月取件,或寄件。漫畫不須送紙,其余紙請自備,或附款代買亦可,外埠請附回件郵資。廣告、祝壽、賀婚等字畫,除特例外,恕不應屬”;吳昌碩“衰翁新年七十六,醉拉龍賓揮虎仆。倚醉狂索買醉錢,聊復爾爾曰從俗。舊有潤格,鍥行略同坊肆書帙,今須再版。余亦衰且甚矣,深違在得之戒,時耶?境耶?不獲自已,知我者亮之”;陸儼少“年老體弱、精神衰退,謝絕一切無報酬筆墨勞動以限示……以上價格為作者凈得數,所有調節等稅概由求者承擔。”

話都說到臺面上,免得做不成生意,又傷了和氣。

所以,齊白石數易“賣畫及篆刻規例”:“余年七十有余矣,若思休息而未能,因有惡觸,心病大作,畫刻目不暇給,病倦交加,故將潤格增加,自必扣門人少,人若我棄,得其靜養,庶保天年,是為大幸矣。白求及短減潤金、賒欠、退還、交換諸君,從此諒之,不必見面,恐觸病急。”

黃永玉作齊白石像版畫

黃老與白石老人是湖南老鄉,一方水土養一方人,黃老“也不客氣”,在湖南鳳凰家里的中堂左壁便掛了這樣一則“啟事”:

“一、熱愛歡迎各界老少男女群子光臨舍下訂購字畫,保證舍下老小態度和藹可親,服務周到,庭院陽光充足,空氣新鮮,花木扶蘇、環境幽雅,最宜洽談。

二、價格合理,老少,城鄉、首長百姓、洋人土人......不欺。無論題材、尺寸、大小、均能滿足供應,務必令諸君子開心而來,乘興而返。

三、畫、書法一律以現金交易為準,嚴禁攀親套交情陋習,更拒禮品、食物、旅行紀念品作交換。人民的眼睛是雪亮的,老夫的眼睛雖有輕微“老花”,仍然還是雪亮的,鈔票面前,人人平等,不可亂了章法規矩。

四、當場按件論價,鐵價不二,一言既出,駟馬難追。糾纏講價,即時照原價加一倍;再講價者放惡狗咬之;惡臉惡言相向,驅逐出院!

五、所得款項作修繕鳳凰縣內風景名勝、亭閣樓臺之用,由侄作黃毅全料理。”

若有不知趣者,閉門羹算是吃定了。

黃老的“藝術價值觀”與時俱進:藝術給人帶來的快樂和錢不一樣,一心想著錢,你就別畫畫了,畫也畫不好。你認真畫畫,自己會很快樂,好朋友們也會沾染你的快樂,同時這些畫出來反倒能比較賣錢,真的。不然你干脆畫鈔票算了!你快樂嗎?不快樂,而且畫好多鈔票,也換不來幾張真鈔票。認真畫畫,錢來了,你擋都擋不住。

所以,黃老只管認真畫畫,有點“只爭朝夕”的味道,掙錢——都是附帶著。

聶紺弩過去曾寫過一首《永玉家》詩,可算是對黃氏一家子的最佳寫照。詩云:

夫作插畫妻著書,父刻木刻子構圖。

四歲女兒閑不住,畫個黑貓妙矣呼。

此是鳳凰黃永玉,一家四口斗室居。

畫滿紙墻書滿架,書畫氣壓人喘吁。

偶爾開門天一線,雞鴨貓兔亂庭除。

道是米家書畫舫,多他兩代女相如。

君家不樂誰家樂,一體渾然盤走珠。

詩中第一句的“夫”“父”均指黃永玉,是時他已是著名的木刻家了,但尚未有人知道他是國畫家。“妻”即永玉之夫人張梅溪(廣東新會人),她愛寫些兒童文學作品,她的談森林故事《綠色的記憶》這時剛剛出版。“子”即黃永玉的兒子黑蠻,他1952年出生于香港,1953年父母回北京的時候(尚不滿周歲)已能在襁褓中大啃雞腿了。他和妹妹黑妮(1956年生)可能受黃老的熏陶,從小就閑不住,當時已是出了名的小畫家了。黑妮畫貓乃一絕,頗受老畫家張正宇老先生的賞識。

黃永玉及其家人

詩中“斗室”,實指“罐齋”(沈從文冠之的)。盡管房子很小,但客人奇多,高峰期來臨,一個月能喝掉5斤茶葉。一天,華君武說:“永玉的家真像是證券交易所。”此喻恰如其分。這應該歸功于黃老廣結善緣和夫人梅溪熱情好客。

在全國上下都在做“中國夢”時,早在2006年,黃老就先知先覺在上海作過一首小詩《回夢》:

夢,

讓我淚流滿面。

我知道夢的盡頭是醒,

如果,

夢可以切成碎塊,

將撒出滿天繁星,

你可會在夢中做夢?

醒來如華羽般輕盈,

細心在澗邊洗我的夢,

以便醒來亭亭。

《黃永玉九十大展》還專門為這首詩配了一幅畫。

黃老一手丹青,一手妙文,這豈不是魚和熊掌兼得啦?請看梅溪在《太陽下的風景》序中的回答:

甲、乙二信徒都酷愛吸煙。

甲問神父:我祈禱的時候吸煙可不可以?

神父說:那怎么行?

乙問神父:我走路時想到上帝,吃飯時想到上帝,吸煙時想到上帝,可不可以呢?

神父說:當然可以。

知夫莫若妻。黃老就像那個乙信徒一樣,叼著煙斗向我們走來了……

對于身后之事,黃老也給梅溪留下“遺言”:“不如把我骨灰分成一小一小包,拿去送追悼會客人,帶回去種花吧,也很好玩。“

而好像被時間遺忘的黃老并沒有走在梅溪前面。

黃永玉與妻子張梅溪結婚照

2020年5月8日,黃永玉的妻子張梅溪在香港逝世,享年98歲。黃老工工整整、一字一頓、手書訃告:

尊敬的朋友:梅溪于今晨六時三十三分逝世于香港港怡醫院,享年九十八歲。多年的交情,因眼前的出行限制,請原諒我們用這種方式告訴您。

——黃永玉? 李潔琴

黃黑蠻?? 黃香

黃黑妮?? 黃田

2020年5月8日于北京

黃老在一幅畫作上題款曰“小屋三間,坐也由我,睡也由我;老婆一個,左看是她,右看是她“。

這份深沉的愛,77年后畫上了一個圓圓的句號。

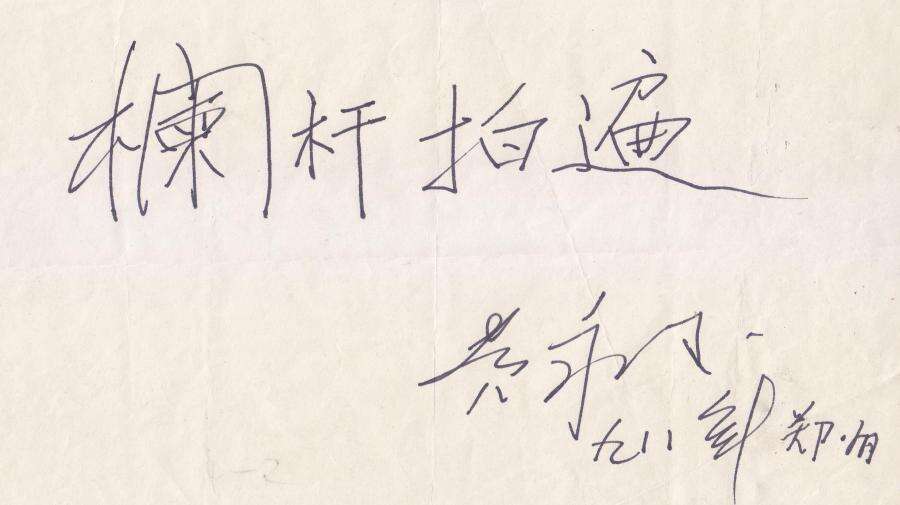

當筆者讓黃老給題字時,黃老燃上一袋煙,想了想說:我先去一趟衛生間。同行的作家李輝在一旁說:蘇東坡作詩“卡殼”時,也常去廁所。果不其然,黃老回來后,就寫下了“欄桿拍遍”四個字。

此語出自稼軒詞《水龍吟.登建康賞心亭》:“楚天千里清秋,水隨天去秋無際。遙岑遠目,獻愁供恨,玉簪螺髻。落日樓頭,斷鴻聲里,江南游子。把吳鉤看了,闌干拍遍,無人會、登臨意。 休說鱸魚堪膾,盡西風、季鷹歸未?求田問舍,怕應羞見,劉郎才氣。可惜流年,憂愁風雨,樹猶如此。倩何人、喚取紅巾翠袖,揾英雄淚?”

這不正是黃老人生的大寫照?

? ? ? ? ? ? ? 2019年5月7日重新修訂

作者與黃永玉

黃永玉,1924年7月9日出生在湖南省鳳凰縣城沱江鎮。土家族人。筆名黃杏檳、黃牛、牛夫子。土家族人,受過小學和不完整初級中學教育。因家境貧苦,12歲就外出謀生,流落到安徽、福建山區小瓷作坊做童工,后來輾轉到上海、臺灣和香港。14歲開始發表作品,以后一段時間主攻版畫,其獨具風格的版畫作品飲譽國內外。十六歲開始以繪聲繪色畫畫及木刻謀生。曾任瓷場小工、小學教員、中學教員、家眾教育館員、劇團見習美術隊員、報社編輯、電影編劇及中央美術學院教授、中國美術家協會副主席。

1、《黃永玉八十:黃永玉八十自白》陳履生? 著? 漓江出版社2006年06月01日

2、《黃永玉全集》(套裝共14冊)黃永玉 著? ?劉曉純,李小山 編? ? 湖南美術出版社2013年8月1日

3、《無愁河的浪蕩漢子》黃永玉 著人民文學出版社2014年10月01日

4、《二十四詩品》講記? ?朱良志 著? 中華書局? ?2017年11月01日

5、《黃永玉自述》? 黃永玉 著 大象出版社 2004年02月

6、《黃永玉:走在這個世界上》李輝? ?著 大象出版社 1999年3月01日

7、《太陽下的風景》黃永玉? 著 三聯書店? ? 1998年01月

8、《中國古代服飾研究》? ?沈從文? 著? 商務印書館2011年12月1日?

9、《比我老的老頭》? ?黃永玉? 著? 作家出版社2008年9月1日

10、《歌以言志》周毅 舒明 編? 廣西師范大學出版社2017年03月10日

11、《聶紺弩舊體詩全編》? 聶紺弩? 著? 武漢出版社? ?2005年4月1日

12、 《十二個十二個月》? ?黃永玉 著 湖南美術出版社2016年12月01日

13、《辛棄疾詞》 辛棄疾? 著? 劉揚忠? 選注? ? 2012年12月21日 人民文學出版社

14、《沿著塞納河到翡冷翠》? 黃永玉 著? ?人民文學出版社2017年07月01日

15、《追憶似水年華》(法))馬塞爾·普魯斯特? ?徐和瑾 譯? ? 譯林出版社? ? 2010年

16、《傳奇黃永玉》? ?李輝? ?著? ? 《新民晚報》2010年8月12日B08版

17、《 “四人幫”批“黑畫”運動始末》? ?吳繼金? 著? ?《黨史縱覽》2006年04期

18、《沈從文小說選》? 沈從文? 著? ?人民文學出版社? ?1953年2月

19、《探求一個燦爛的世紀:金庸.池田大作對談錄》? 金庸? 池田大作著? 臺灣遠流出版公司? 1998年10月?

20、《黃霑》? 楊熙? ?著? ?中華書局(香港)有限公司? ?2016年11月

21、《沉默與空白——錢鐘書傳》? ?孟語嫣? 著? 民主與建設出版社2014年8月1日

22、《沈從文全集(全十冊)》? ? 沈從文? 著? 江蘇人民出版社 2014年01月?

23、《黃永玉年譜》? 王煥林? 著? 上海大學出版社? 2006年6月

24、《沈從文與我》 黃永玉 著? 湖南美術出版社2015年4月

25、《黃永玉大畫水滸》 黃永玉 著? 湖南美術出版社2002年8月

26、《往事丹青》 陳巖 著? 生活讀書新知 三聯書店 2007年8月

27、《畫壇師友錄》 黃苗子 著? 生活讀書新知 三聯書店 2000年6月

28、《黃永玉自述》 李輝 主編? ?大象出版社2004年2月

29、《黃永玉畫集》 (上下卷) 陳履生 主編? ?漓江出版社2006年12月

30、《從萬荷堂到玉氏山房》 文:黃永玉? ?攝影:卓雅? ?上海文藝出版社2004年8月

31、《見笑集》? 黃永玉? 著? 作家出版社2021年11月出版

正觀新聞·鄭州晚報記者 李韜