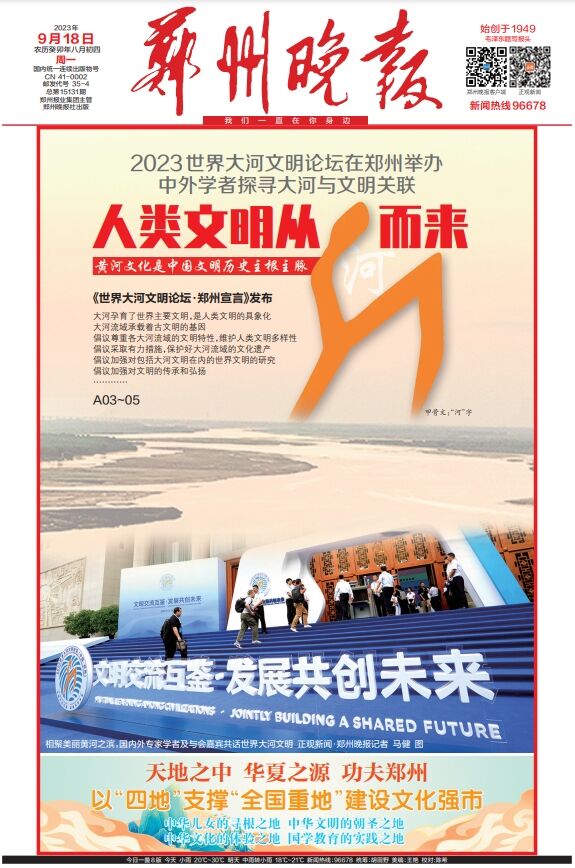

相聚美麗黃河之濱,共話世界大河文明。9月17日,在2023世界大河文明論壇(中國·鄭州)期間,圍繞“文明交流互鑒·發展共創未來”等相關主題,多位國內外專家學者及與會嘉賓接受記者專訪。大家紛紛發表真知灼見,碰撞智慧火花,共同探討如何更好地實現對世界大河文明的保護、傳承和弘揚。

中國社會科學院學部委員、中國考古學會理事長王巍:

黃河文化是中國文明歷史主根主脈

黃河文化是中華文明的根與魂。在漫長的中國歷史中,從史前發展到各個王朝的更迭,絕大部分都是以黃河流域為舞臺,我們的農業起源、政治制度、思想信仰也都是在黃河流域形成的。

黃河文化是中國文明歷史主根主脈有理有據。在距今一萬年左右,黃河流域就已經出現了粟和黍的栽培,是世界范圍內最早的。農業的發展和人口的增加,推動了手工業的發展,進一步加劇了社會的分化。隨后階級出現,王朝、國家誕生。

在精神層面方面,在6000多年前位于黃河中游地區的濮陽西水坡遺址,就已經出現了用蚌殼堆積的龍的形象,并逐漸發展為中華民族的精神圖騰。距今5300年前后的鞏義雙槐樹遺址,最高等級的建筑在最內的環壕內,突破了以廣場為中心的格局,出現了中軸線、左右對稱的雛形,這種理念一直延續至明清時期的紫禁城。

在兼容并蓄方面,中華文明吸收了很多外來文明,譬如我們的祖先在距今5000年左右時已經掌握了用千度以上高溫燒制陶器的技術,當冶金術從西亞傳入黃河中游地區,人們開始用陶范制作青銅器,誕生了世界上首屈一指的青銅文明,這是一個吸收再創新的過程,也是中華文明的重要特點。

黃河流域生態保護和高質量發展分論壇 正觀新聞·鄭州晚報記者 馬健 圖

距今6000年左右,長江中下游、黃河流域、遼河流域的文明化進程開始提速,出現社會分化、人口增加,形成中心性的遺址,社會內部出現了不同的階層。距今5000年前后,尤其到4500年前后,各個區域文明開始逐漸地匯聚成一體,特別是一些共性的因素在5500年到5000年起點開始出現,譬如對龍的崇拜、以玉為貴的理念。這就說明,這些區域文明之間存在既獨立發展又相互聯系的關系,形成了早期中華文化圈。

英國國家學術院院士克里斯多夫-埃凡斯教授:

對早期文明的研究要兼顧發掘和保護

世界各個地方的考古學文化,很多早期文明都孕育在沿著河流、河岸周邊,譬如黃河流域文明,其發生是伴隨著農業的產生與發展,也就是農業發展對于定居、人口的增長這些促進文明條件提供了一個基石。

我認為,對早期文明的研究要兼顧發掘和保護:一方面,要發掘它以揭示和研究的歷史文化背景;另一方面,在挖掘這些遺址的同時注意保護。氣候多變是當今時代面臨的一個很大的危機,譬如季節性洪水或者是極端天氣,給考古學帶來很多挑戰,不過這同時也促使我們以更廣闊的視野去認識和理解古代沿河流域的文明。

印度德干學院原副校長瓦桑特·辛德教授:

古代河流為文明孕育提供堅實基礎

在早期文明中,譬如印度河流域、美索不達米亞平原地區、古埃及文明,都孕育在沿河流域。印度的古文明相對較早,各地區都萌生了不同大小的沿河遺址。這充分證明,古代河流對于文明孕育提供了堅實基礎,包括豐富的水資源、自然資源對文明起源與延續都有著重要意義。

在進行考古遺址的發掘和保護時,要關注古代和現代互動。過去十年,印度考古學有著顯著發展,一些重要遺址的發現對于理解印度河流域文明有著非常重要的作用。這其中,既需要考古學家的深入發掘,同時也離不開對各遺址的記錄以及保護,這些工作都需要政府以及相關機構的大力支持。

奧地利維也納大學哲學系教授,奧地利科學院院士赫爾塔·納格爾-多斯卡爾:

東西方文化交流重在求同存異

與會嘉賓們圍繞東西方哲學理論進行深入交流和探討,這是思想和智慧的碰撞。交流并不僅僅致力于發現差異,而是要尋求共同,尋找我們對于整個現代世界的共同關切。抽象的啟蒙集中于物質主義,集中于經濟效益,它既會破壞人類,也會破壞自然,我們今天討論的問題,與眼前的現實問題有很大關聯性。

中國社會科學院考古研究所副研究員付永旭:

黃河文化是中華文化的核心

從世界范圍內來看,無論是四大文明古國還是五大文明起源地,都位于北半球中部地帶。黃河文化誕生于此,也在漫長歲月中形成了獨特而燦爛的中華文化,可以說,黃河文化是中華文化的核心。

歷史上,黃河流域文化也曾經一度有過低潮期,而當時周圍良渚文化、紅山文化反而非常發達。但是,黃河流域的先民憑借堅韌不拔、勤勞樸素的精神,努力發展生產,集聚人口,當歷史進程到陶寺文化和二里頭文化時期,黃河文明進入到更加發達的王朝時期,誕生了早期的青銅文明時期,兼容并蓄至今,黃河文化也終成中華文化的核心。

北京大學教授、北京大學高等人文研究院執行院長王中江:

中華文化延續發展離不開包容和創新

文明的包容性是文明海納百川的一個體現,也是文明汲取豐富營養而不斷壯大的根本所在。具體來說,黃河文明的特點有不同的表現形式,比如古老性、悠久性、連續性,以及包容性和創新性等。中國文化從遠古時期到近代,其實是一個不斷擴展的過程。從早期三代文明的不同區域的發展到春秋戰國時期百家子學的興起,奠定了中國文化在以后幾千年發展的源頭活水。

創新是人類文明發展最重要的一種表現形式,也是一種動力。人類文明在不同地域的發展,其實都是通過創新建立起來的。中華文明的豐富和深刻,是在不斷創新中形成的。包容可以說也是創新的一種方式,包容才可以開放,才可以不斷地創新。

深圳大學國學院、哲學系教授景海峰:

中華文明更能體現人本色彩

與西方文明相比,中華文明更能體現人本色彩,其經典也都是以人為本、以人的活動為中心的典籍,所透顯出的精神和表達的思想,是先民幾千年來實踐創造的結晶和不斷延續的產物。而這些經典對文明的成型和塑造,以及幾千年的延續和發展起著非常重要的作用。

譬如儒家經典,它不是高高在上的,而是和我們的日常緊密聯系在一起的。儒家思想透過典籍的傳播和不斷推演,構成民族生生不息的精神價值,至今依然發揮著重要作用。

河南省文物考古研究院院長劉海旺:

農耕文明是中華文明早期基本特征

黃河具有獨特的地理氣候環境,黃河從上游、中游到下游,應該說都是文明起源之地,特別是黃河中下游地區有厚厚的黃土高原,還有廣袤的大平原,為中華文明起源提供了很好的地理基礎和自然環境。從早期文明來說,從仰韶文化到大汶口文化,還有龍山文化,這個時期是中華文明關鍵的起源時期。夏商周階段的都城都在黃河兩岸,也就是說在黃河的中下游地區。夏商周奠定了中華文明的主根主脈,包括漢唐宋,黃河一直滋潤著我們的文明,也造就了中華文明的特征。

人類文明的起源依托地理環境。從世界范圍來看,尼羅河文明和兩河流域文明,當然也包括我們的黃河文明和長江文明都是如此。從地理環境來說,黃河流域面積更大,而且它的地理環境更復雜,它的中游因為有廣袤的非常易耕的黃土高原,下游還有世界上最大的河流沖積的黃土平原,非常適合農業耕作。農耕文明是中華文明早期的最基本特征,在黃河中下游地區,由于它的易耕,在古代生產力的情況下可以開墾大量農田,從歷史記載來看,至少到漢代80%的人口都居住在黃河中下游地區。

河南省文物考古研究院研究員楊文勝:

中國文化因禮而生、因禮而興

中國歷來被譽為“文明古國,禮儀之邦”,《禮記》云:凡人之所以為人者,禮義也。中國禮制文化根植于中華農耕民族的血脈中,而中國文化,就是誕生在這一龐大中華文明之上的一個燦爛的禮制文化。數千年來,中國禮制文化兼蓄并融引領著華夏文明的發展,生生不息。

大河文明,人因水而生、因水而興。中國古代文化的核心是“禮”,中國文化最大的特點就是禮制文化,因禮而生、因禮而興。以“禮樂”為例,古語稱“禮主異、樂求和”,差異化、等級化——這便是“禮樂”的核心內容。可以說,中國禮制文化本身就是一個秩序體系,由原始社會的生產、生活習俗發展而來的“禮”,是一種行為規范式的道德框架,維護了框架下的社會秩序,約束規范了人們之間的交往行為,起到維系社會和諧、穩定發展的作用。

內蒙古自治區社會科學院黨委書記簡小文:

一起攜手保護母親河

黃河流域保護對于九省(區)人民非常重要,特別是我們內蒙古,是整個黃河“幾”字彎的重要組成部分。九省(區)人民一起攜手共同保護母親河,對推動黃河流域生態保護與高質量發展來講具有重要意義,這也是黃河流域九省(區)人民的共同需要。

這幾年,內蒙古在黃河周邊地區全力治沙、護沙、固沙,取得顯著成效,整個生態有了較好改觀。相關部門還對黃河水質進行全面治理。因為黃河灌區的水進入河套平原之后,有大量灌溉排水流入烏梁素海,這不僅對水資源是一個浪費,而且會導致土地鹽堿化。近年來,內蒙古全力進行水質治理,現在烏梁素海的水質非常好,已變成黃河沿線一個重要的旅游點。

長江商學院主任、研究學者王建寶:

建立具有深刻根源意識的文化自信

文化自信是一切自信的根本基礎,一定要以文明對話的行動來消解文明沖突問題,來共建文明共同體,實現天下大同。我們應該建立具有深刻根源意識的文化自信。

文化認同是我們面對的一個巨大的挑戰。無論是北歐模式還是東亞崛起,無論是會通東西的天下回商還是延續古今的猶太商人群體,他們背后都有深刻的文化意識,都有自己深刻的文化認同。我們如何找到自己的根源意識?儒商文化為“文化中國”乃至東亞儒家經濟圈的商業倫理找到源頭活水,使得我們企業家能夠避免這種超越性的焦慮。一個企業家要從富裕的人生提升到豐富的人生,最后升華到覺悟的人生,那么,整個社會就會更加和諧、更加美好,為共同富裕也能夠起到巨大的促進作用。

正觀新聞·鄭州晚報記者 成燕 王紅 張競昳

《鄭州晚報》版面截圖