近日,河南省中牟縣文化學者婁繼周在首都某古籍館訪書中,發現了清代翰林院檢討、著名理學家冉覲祖的《寄愿堂文集》十卷手抄本。這是他繼尋訪到明末中州名士中牟先賢張民表的詩集《賦枕軒稿》之后的又一重大收獲。

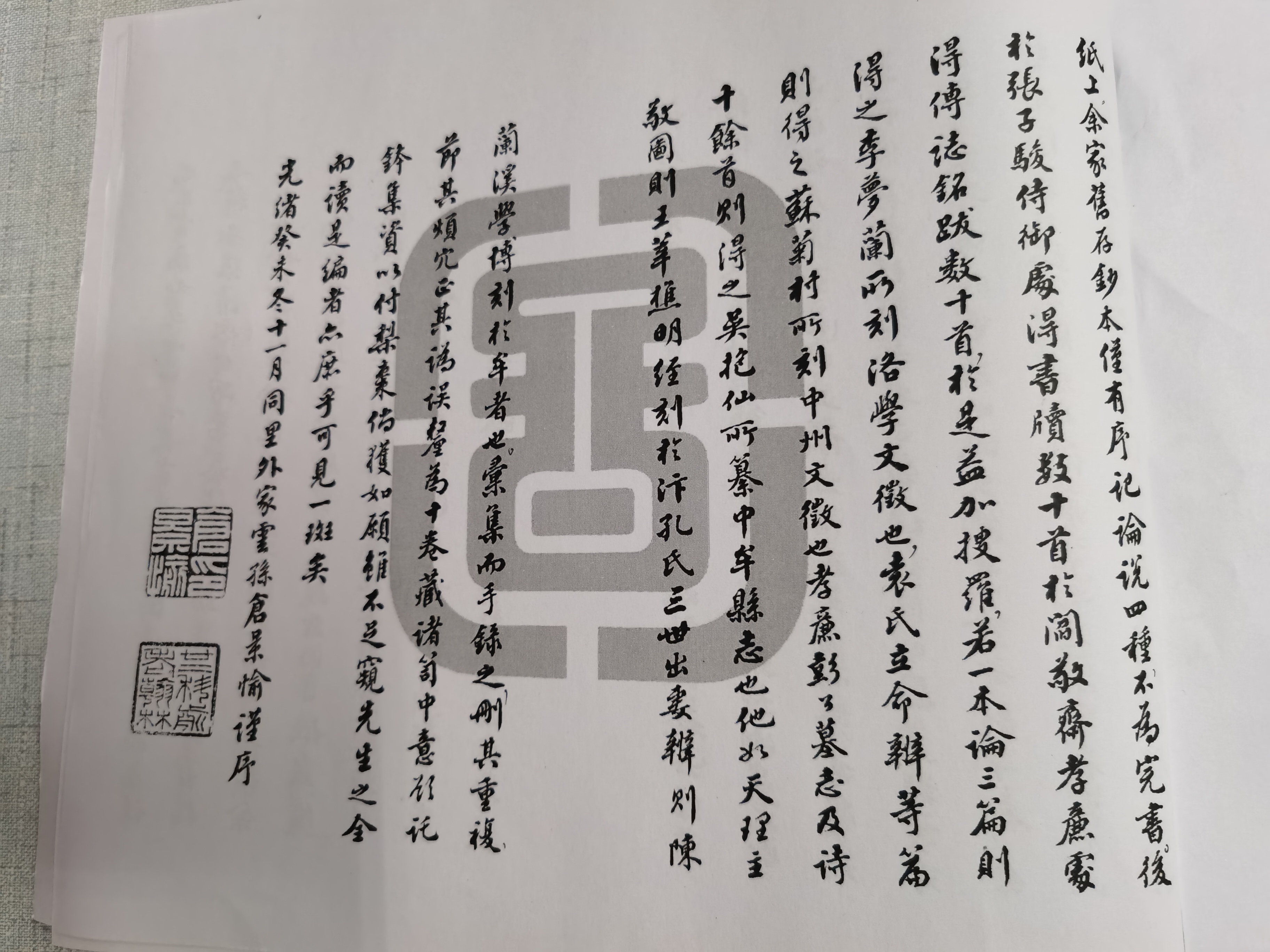

冉覲祖(字永光,號蟫庵),鄭州市中牟人,康熙二年河南鄉試解元,康熙三十年進士,授翰林院檢討,為清初著名的學者,因與登封耿逸庵、襄城李來章等人復興嵩陽書院,被譽為“中州三先生”之一,著有《四書五經詳說》《孝經詳說》《陽明疑案》《為學大指》《文測》《嵩吟》等數十部著作,多有留傳。然其理學著作之外的詩文集,卻不見傳世,此次發現的《寄愿堂文集》,為清末翰林出身的湖南、云南按察使中牟人倉景愉晚年在開封大梁書院講學時,于光緒九年(1883)搜輯并抄錄的。倉景愉在文集序言里說:“此《寄愿堂文集》雖系先生緒余而聲音性情歷歷見于紙上。余家舊存抄本僅有序、記、論、說四種,不為完書。后于張子駿侍御處得書牘數十首,于閻敬齋孝廉處得傳、志、跋數十首,于是益加搜羅,若《一本論》三篇則得之李夢蘭若刻《洛學文征》,《袁氏立命辨》等篇則得之蘇菊村所刻《中州文征》……匯而手錄之,刪其重復,節其繁冗,正其偽誤,厘為十卷,藏諸笥中,意欲托缽集資以付梨棗。”由此可見,倉景愉為輯錄是書用功之勤苦。可惜,其未能實現“托缽集資以付梨棗”刊布于世的愿望,致使文集抄本流落他方,而被國家古籍館收藏。

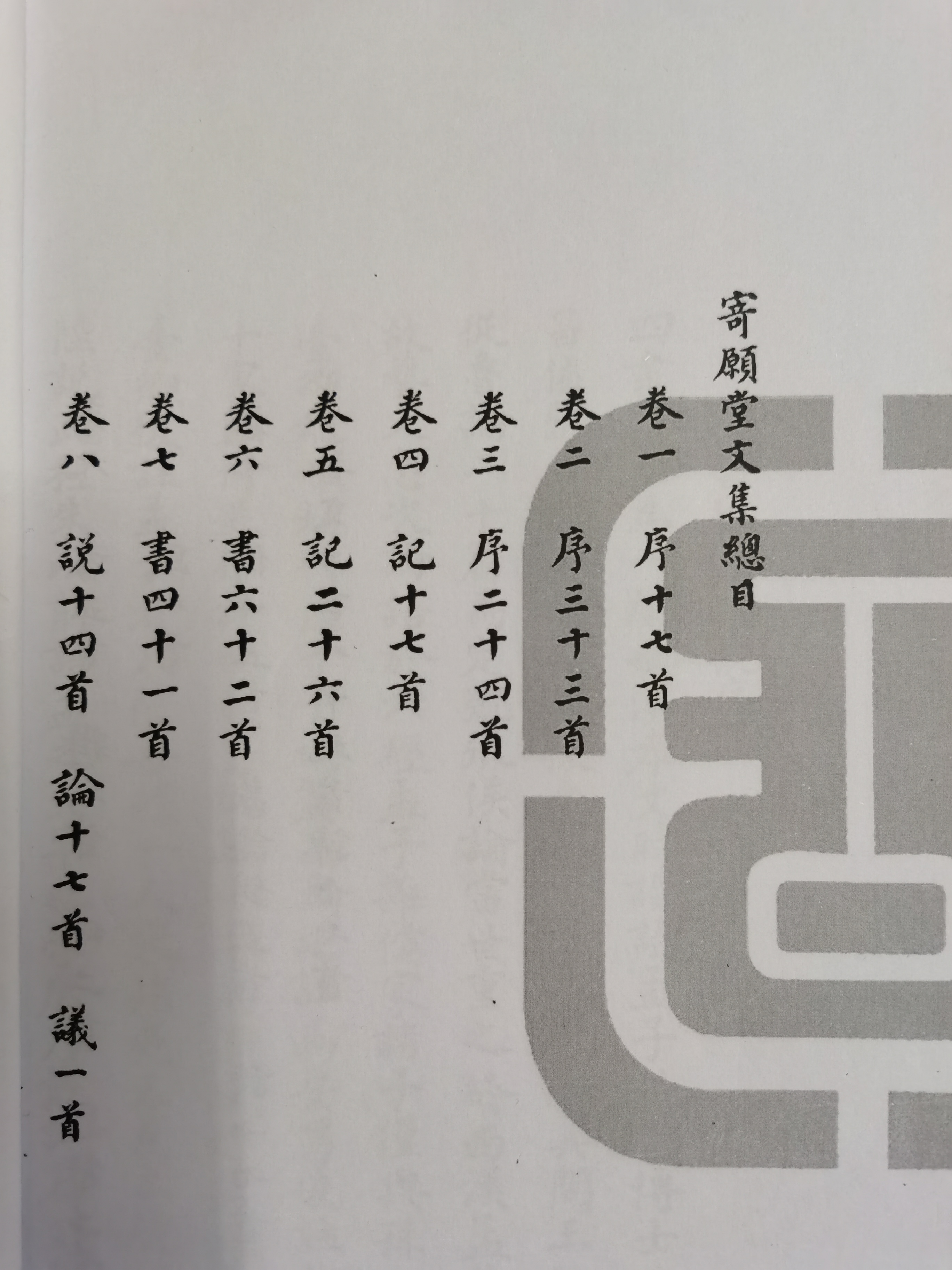

根據文集總目,該文集10卷含有序74篇、記43篇、書103篇、說14篇、論17篇、跋8篇、傳15篇,加上議、考、辨、頌、題辭、墓志銘及詩等,共文289篇、詩17首,20多萬字,其中,書札多為冉覲祖與當朝名公巨卿、同僚學者和門生故舊討論學問、私敘友情、交流經驗之作,最有價值。其文評論學術人物,亦多有精準中肯之語。如冉覲祖在史論中評價司馬遷為“文人之領袖,史家之標準”,與現代的魯迅評價司馬遷《史記》為“史家之絕唱,無韻之離騷”,有異曲同工之妙。

據考,倉景愉的曾祖母為冉覲祖之孫女,故倉氏序文最后署云“同里外家云孫倉景愉謹序”,其悉心搜輯抄錄冉氏先賢文集,除了對先賢的崇敬之情,其先輩與冉覲祖的姻親關系和他們二者之間的血緣關系,也是一個不可忽視的原因。

正觀新聞·鄭州晚報記者 張朝暉