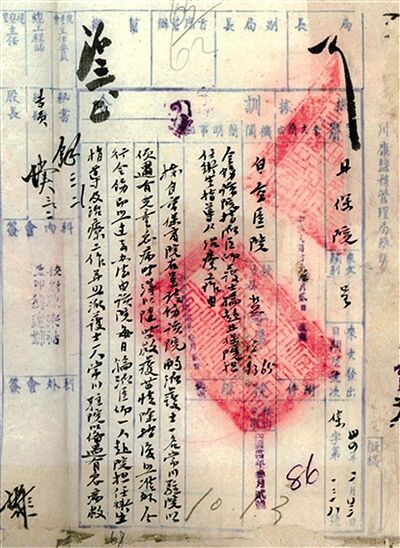

川康鹽務管理局指派醫師開展衛生指導的訓令

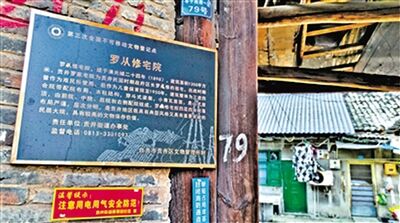

銘牌還記錄著曾經的故事

戰時難童曾在此生活學習

在電影《南京!南京!》中,范偉飾演的唐天祥面對日軍的槍口,含笑宣告妻子懷孕。這樸素的生命宣言,正是對侵略者最深刻的蔑視。抗戰歲月里,新生命不僅是絕境中的希望,是黑暗里的微光,更是對侵略者最有力的抗爭。

當戰火摧毀家園,多少稚嫩的生命未及綻放,幸存者亦如浮萍四散。焦土之上,誰又能托舉起孩童的明天?

民族危亡之際,自貢市保育院成為守護生命的方舟,為民族復興存續希望的火種。難童在自貢人民的庇護下倔強成長、磨礪成材,在日后祖國建設洪流中化作堅實之柱。

這段歷史,是一個民族于至暗時刻對未來的守望,既鐫刻著苦難記憶,更輝映著人性光芒。站在歲月長河中回望,抗戰精神已融入中華民族的血脈,生生不息、薪火相傳。面對百年未有之大變局,我們當以紀念為鏡,照見和平之貴;以傳承為炬,點燃復興征程。

自貢融媒記者 黃鴻 歐亞非 芶思

烽火搖籃

季夏時節,信步自貢市貢井老街,不覺來到井神廟遺址。曾經的主體建筑已不復存在,僅留下廟前平壩、條石地基、青磚殘墻。蟬聲斷續,側耳凝神,竟似有舊時難童的歌聲:“莫傷別父母,莫悲離家鄉……驅逐倭寇光河山,中華民族之榮光……”

循著縹緲的歌聲,時光的帷幔徐徐拉開。

盧溝橋事變后,日軍鐵蹄踏破山河,國土接連淪陷。日寇在占領區無惡不作,戰區兒童遭遇空前劫難,或慘遭殺害,或流落異鄉。

為救助烈士遺孤和戰區難童,1938年3月10日,鄧穎超、宋美齡、何香凝等婦女界領袖齊聚武漢漢口,成立了中國戰時兒童保育會,在全國范圍內展開兒童救助保育運動。4月24日,戰時兒童保育會四川分會在重慶宣告成立。

此時,沿海鹽區相繼淪為戰區,海鹽輸運斷絕。為支援前線抗戰,自貢地區響應增產趕運的號召,加大井鹽生產,經濟相對穩定,且地理位置優越,成為戰時兒童保育會四川分會設立分院的優選城市之一。

同年6月,四川省政府向自貢市市政籌備處下發訓令,飭令開辦戰時兒童保育機構。7月26日,自貢選址井神廟作為自貢市保育院,并購置雙層木床等物資,著手接收難童。隨著難童數量激增,后又增設天后宮、天池寺、謝家祠、三元井作為院址。

自貢市保育院成立后,先后接收了山東、安徽、江蘇等地大量難童及本地貧苦兒童。有難童曾刊文回憶:第一任院長是留美醫學碩士胡惇五,她是江蘇無錫人,很是慈祥。在她的精心呵護下,患有癩頭、疥瘡、瘧疾等流行病的難童均得到有效治療。

史料記載,自貢鹽區醫院曾請示川康鹽務管理局為自貢市保育院購買腦膜炎特效藥;因難童張蘭患嚴重眼疾,在自貢鹽區醫院無法醫治的情況下,保育院呈請川康鹽務管理局準予送往內江治療……此類史實不勝枚舉。在保育工作者的不懈努力下,難童的生活和健康狀況得到了顯著改善。

1940年4月21日,一支車隊一路駛抵西秦會館的川康鹽務管理局門前。車門開啟,宋慶齡、宋美齡、宋靄齡相繼下車,受到自貢各界代表熱烈歡迎。隨后,她們前往自貢市保育院看望難童,詢問孩子們的學習生活情況,分贈書籍、玩具與糖果。

童心安處

1939年初冬,微涼。謝家祠里,難童們正圍坐打草鞋。4歲的謝淑明拾起稻草,學著同伴的樣子搓捻、編織……現家住自貢榮縣、已經90歲的謝淑明回憶道,幼年的畫面仍時常在腦海中浮現。當年,因家境貧寒,自己被送往保育院,與難童們一起生活、學習,“沒有保育院,哪有我的今天”。

當時,自貢市保育院的經費由川康鹽務管理局撥付,其膳食和物資供應參照中等家庭標準:每日三餐,一粥兩飯;每兩周打一次牙祭(吃肉);每半月發一雙草鞋;每半年發面巾、浴巾、牙刷各一件……在烽火連天的歲月里,這份保障實屬珍貴。

解決基本生活保障后,自貢市保育院便著手應對難童年齡懸殊、文化程度參差的情況,決定采用陶行知倡導的半工半讀制,雙軌并進。開設完全小學,設置國文、算術、體育、軍樂、童軍(童子軍訓練)等課程,同時開辦工廠和農場,教導難童們學習織布、紡紗、藤竹編織、印刷、養殖等實用技能。

至此,難童們總算有了一個安穩的“家”。然而,戰爭的陰霾遠未散去,敵機的轟鳴時常淹沒孩子們的讀書聲。

1939年,日軍為切斷食鹽供給,先后7次對自貢地區實施轟炸,造成大量人員傷亡和財產損失。面對轟炸,自貢人民堅持井鹽生產,并捐款購買“鹽工號”和“鹽船號”兩架飛機,支援前線抗戰。

“我那時還小,聽到警報也不曉得跑,同寢室的邱桂玉(音)一把將我背起,往天池山的林子里躲。”謝淑明憶及此景,聲音微顫。當時,大家聚在一起不敢動彈,各自訴說著家鄉的慘狀和自己的遭遇,只能低聲哭泣,“我也跟著哭,心里恨恨地念:日本鬼子太壞了!”

敵機轟炸之后,難童們又陸續回到保育院,看到墻壁上掛著的院訓,積壓的悲憤如潮決堤,大家流淚唱起院歌:“求學業,勤生產,練刀槍,準備著殺敵的力量……”

待這悲壯的吶喊漸漸平息,孩子們拭去淚水,目光如炬,重又投身于學習與訓練之中,立志要驅逐侵略者,誓死保衛祖國。

稚童報國

日軍的殘暴令人發指,卻更激發了難童們的愛國熱忱。

1943年11月,愛國將領馮玉祥攜夫人李德全來到自貢,在蜀光中學操場上,一場聲勢浩大的“節約獻金救國大會”舉行。“為了前方浴血奮戰的將士,為了我們民族的生存,我們向中國人的良心求援。”馮玉祥將軍登臺發表慷慨激昂的演講,叩擊著在場每一個人的心弦。

這一天,天空中飄著小雨,保育院的難童們聚在募捐現場,小臉凍得通紅,聆聽著字字泣血的呼號。孩子們雖然無金可捐,但也獻出身上的棉衣和草鞋,這是烽火童年里滾燙的赤誠。

其間,李德全專程前往保育院看望難童。謝淑明至今仍記得李德全說的話:“前方將士英勇殺敵,后方有錢出錢、有力出力。孩子們,我們全國團結起來,共同打倒日本帝國主義,早日回到家鄉和親人團聚。”這番話激勵了全院難童和老師們。

據《自貢市獻金分會紀念專刊》記載,節約獻金期間,保育院的難童主動要求每日改食稀飯,一共獻出磧米12石(約720公斤),并少打牙祭4次,計得4萬元。同時,更走街串巷,叫賣平日制成的藤竹、織品等手作,共計籌得10209元,全部捐獻給了國家。

面對日趨緊張的戰事,保育院通過建立歌詠隊、演講隊、慰勞隊等,積極投身宣傳兵役、征募公債、慰勞抗屬及救護傷亡等事務。至1945年,保育院上報共有14名難童從軍,從大后方奔赴最前線,匯入民族救亡的鋼鐵洪流。

1945年8月15日,日本天皇宣讀《終戰詔書》,向世界反法西斯同盟國無條件投降。隨著二戰結束,這所承載了無數烽火童年、托舉起民族未來星火的戰時“搖籃”——自貢市保育院,也如同一位功勛老兵,在勝利的晨曦中,悄然隱入歷史的帷幕。

自貢市保育院歷時8年,共收容13個省的3000余名淪陷區難童。最多時,院內難童達1400余名,成為戰時兒童保育會四川分會收容難童的重要承載地之一。

烽煙散盡,幼苗成林。據記載,當年被庇護的孩童有的投考軍校,有的升入光華大學、旭川中學等,成長為各個行業的中流砥柱。前文提及的謝淑明,后考入河北師大,學成后在榮縣中學任教師至退休。畢生耕耘三尺講臺,如今已是桃李滿天下。

當硝煙散盡,難童們抖落滿身烽火塵埃,成為新中國建設的棟梁,在機關、工廠、田間延續著保育院屋檐下那份赤誠。這正是民族精神最動人的注腳:縱使凜冬漫長,霜雪肆虐,中華民族生生不息的星火終會燎原。

本版史料照片由自貢市檔案館提供

《鄭州晚報》版面截圖