“旅博牽手”的跨界互動,正讓博物館從“靜態殿堂”走向“生活場景”,讓旅游從“觀光打卡”升級為“文化沉浸”。在“旅博牽手 書寫‘船’說”活動中,鄭州多家博物館長從《如意龍湖?船說鄭州》的航程里,看到了文化資源轉化為社會價值的新可能——無論是書畫、青銅、錢幣,還是齒藝、瓷器,都在文旅融合中找到了現代表達的鮮活路徑。

跨界融合的必然:從“資源疊加”到“生態共贏”

鄭州博金書畫藝術博物館館長盧超認為,博物館與旅游的跨界互動絕非“選擇”,而是文旅融合大趨勢下的“必然”。“這不是資源的簡單疊加,而是文化、教育、娛樂、商業的深度重構。”他強調,這種融合的本質是構建博物館、景區、游客、社區的共贏生態,讓文化資源轉化為可持續的社會經濟效益。

鄭州天成博物館館長劉倩對此深有同感。在她看來,跨界互動的核心價值在于讓“高冷”的文化遺產變得有溫度:“以往逛博物館是‘單向接收知識’,而現在通過與旅游項目聯動,文物能從展柜中‘走出來’,變成可體驗、可參與的鮮活故事。”

鄭州旭日青銅博物館館長王森森則從實踐角度指出,跨界打破了博物館的“圍墻思維”:“過去我們總想著把觀眾‘請進來’,但這次活動證明,主動‘走出去’——將歷史文化融入旅游場景,能吸引更多原本不走進博物館的群體。”這種轉變,讓文化傳播的半徑得到了極大延伸。

體驗升級的突破:從“靜態展覽”到“沉浸敘事”

《如意龍湖?船說鄭州》的游船體驗,成為館長們眼中“文化現代表達”的典范。鄭州博金書畫藝術博物館館長盧超描述,這場體驗通過12幕真人演藝與360度全景舞臺的結合,讓河南千年文化精粹實現了“沉浸式演繹”:“全息科技、水幕光影等技術,讓厚重的中原文化變得可觸、可感,給人超現實的體驗。”

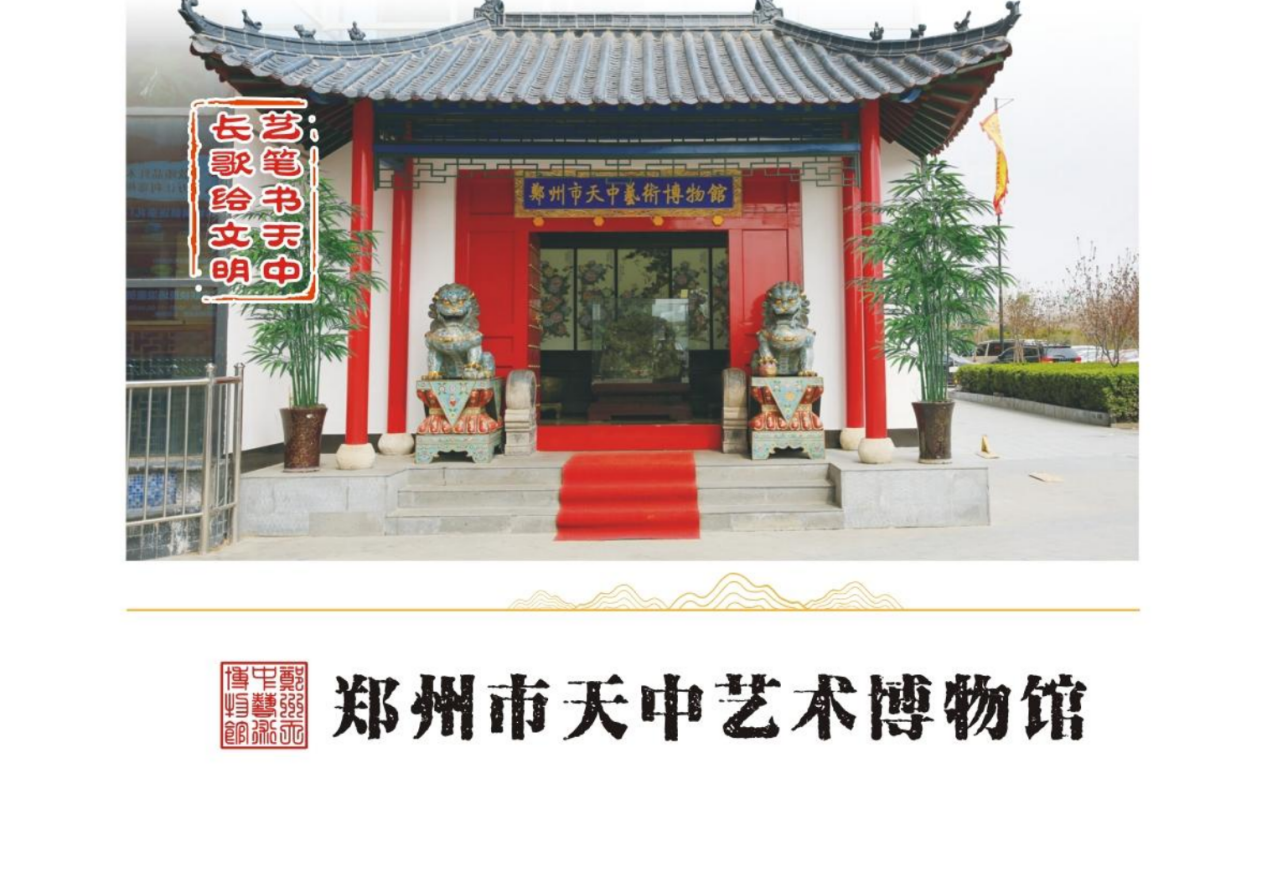

鄭州市天中藝術博物館執行館長王敏則對“時空穿越”的敘事設計印象深刻:“5.2公里的航程里,從黃帝時期到現代的文化脈絡清晰又生動。去程講‘文化鄭州’、回程講‘活力鄭州’,80分鐘像經歷了一場‘穿越三千年’的旅程。”尤其是少林元素的演繹,“剛勁的武術和光影結合,把‘禪武合一’的內核表現得淋漓盡致”。

鄭州賽思齒藝博物館副館長何彧用“水岸為幕,古今為戲”形容這場體驗:“游船劃過湖面時,光影中的商都故事與現代鄭州交相輝映,這種‘行進式觀演’打破了舞臺與觀眾的界限,讓人體會到中原千年的人文厚重感。”

觀念重塑的觸動:從“殿堂”到“生活場景”

觀念重塑的觸動:從“殿堂”到“生活場景”

跨界互動帶來的,不僅是形式創新,更是對“博物館”與“旅游”認知的重塑。鄭州博金書畫藝術博物館館長盧超直言,這種融合正在重新定義城市的文化競爭力:“它讓人們意識到,博物館可以是生活場景的一部分,旅游也能成為知識獲取的過程。”

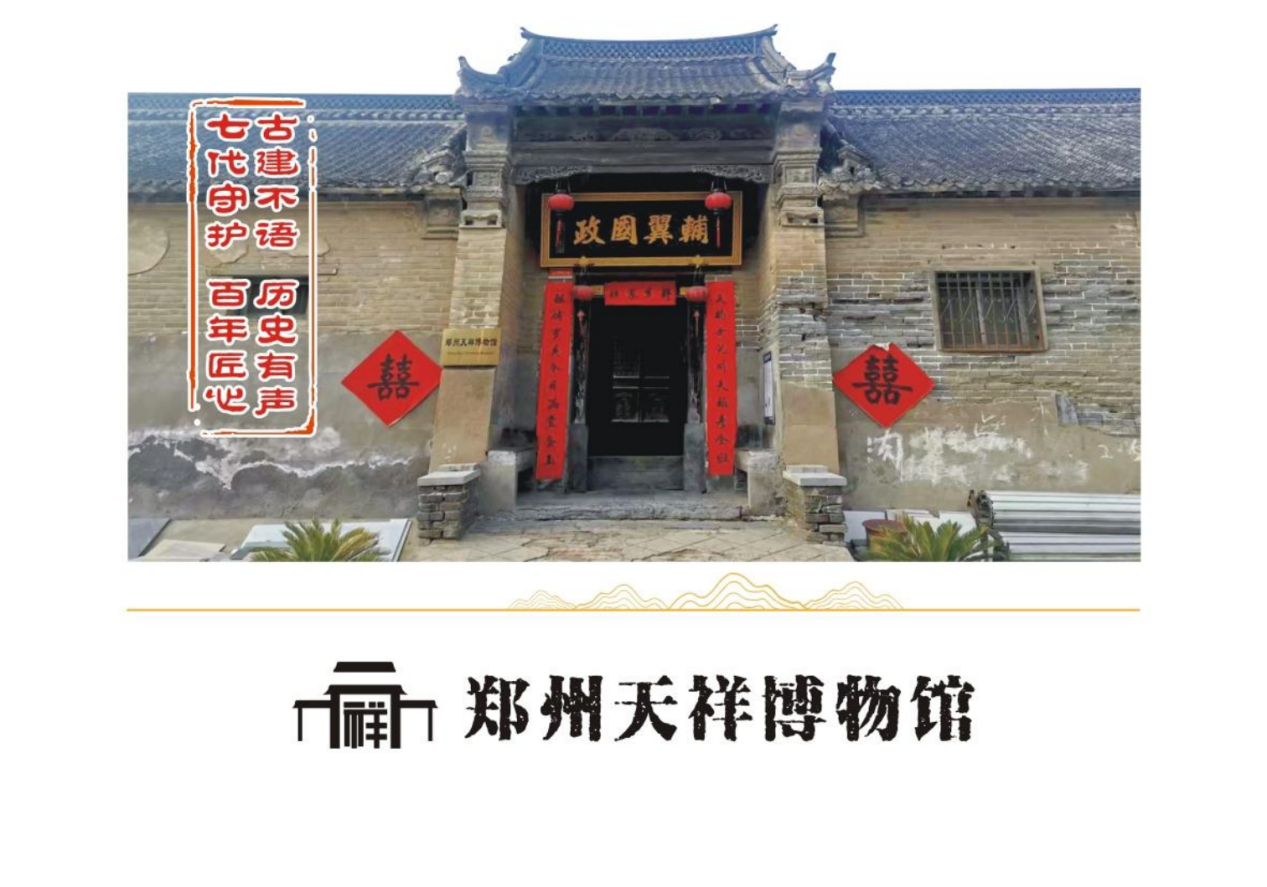

鄭州天祥博物館館長任瑩的感受更為具體。作為一座300年清代古建筑博物館的負責人,她從游船體驗中看到了“靜態文化”活起來的可能:“把枯燥的歷史課本通過演繹變成湖風中的故事會,感覺歷史就在眼前‘動’起來了。這讓我思考,如何讓我們的古建筑及家文化也‘動’起來、‘活’起來。”

鄭州天祥博物館館長任瑩的感受更為具體。作為一座300年清代古建筑博物館的負責人,她從游船體驗中看到了“靜態文化”活起來的可能:“把枯燥的歷史課本通過演繹變成湖風中的故事會,感覺歷史就在眼前‘動’起來了。這讓我思考,如何讓我們的古建筑及家文化也‘動’起來、‘活’起來。”

鄭州市華夏文化藝術博物館執行館長李寶宗則用“沖動”形容這種觸動:“活動結束后,仍有意猶未盡之感。更重要的是,它讓人產生了將博物館與旅游深度融合的沖動——這需要我們把沖動變成切實的計劃,為公共文化服務事業貢獻力量。”

未來展望:從“單次聯動”到“常態共生”

對于跨界融合的未來,館長們充滿期待。鄭州鼎藏錢幣博物館館長臧亦兵建議,希望此類活動能 “常態化舉辦”,并增加各館交流互動環節,“在‘頭腦風暴’中碰撞出更多靈感,為河南文化出圈增光添彩”。

鄭州市天中藝術博物館執行館長王敏則提出了“共享共創”的思路:“活動匯聚了20余家博物館的力量,這種集體智慧的碰撞,為‘博物館 +’模式提供了新思路——文化資源需要共享,更需要共創。”她計劃將博物館的古代瓷器、書畫通過“聲景劇場”“流動藝術展” 等形式,與城市公共空間結合。

鄭州市天中藝術博物館執行館長王敏則提出了“共享共創”的思路:“活動匯聚了20余家博物館的力量,這種集體智慧的碰撞,為‘博物館 +’模式提供了新思路——文化資源需要共享,更需要共創。”她計劃將博物館的古代瓷器、書畫通過“聲景劇場”“流動藝術展” 等形式,與城市公共空間結合。

鄭州賽思齒藝博物館副館長何彧的設想更具細節:“文化傳播未必局限于室內空間,它可以是一段航程、一場演出,甚至是一次愛牙科普活動。”他期待未來“博物館+游船”能衍生出更多創新形式,讓每一次文旅體驗都成為傳播文化的篇章。

記者 謝源茹 文/圖