一絲一瓷一泥一畫 “青臺”絲韻舞動服貿會

其間鄭州征集簽約項目18個

涵蓋文旅服務、進出口服務、AI智能等方面

在9月10日啟幕的2025年服貿會上,鄭州用一方絲巾舞動起傳統與現代交相輝映的“鄭州故事”。

從黃帝故里到嫘祖起源絲綢文明,從青臺遺址出土距今5000多年的絲綢殘痕到雙槐樹遺址“牙雕蠶”驚艷世人,鄭州和絲綢的故事源遠流長。

來自鄭州的河南國脈用“一絲一瓷一泥一畫”,搭建起中原文明的微型博物館,徐徐鋪展開“天地之中”文明起源演進的壯麗圖卷。

織錦《青臺之上》以滎陽青臺遺址為靈感,織錦上的紋飾,既是商代青銅幾何紋樣,又是“絲”的首拼字母,也是蠶的變形,將絲綢文明的起源發展巧妙地勾勒在一方天地之間。

澄泥硯《月滿中秋》既盛滿了一抔黃土寄思念的家國情懷,又有著傳統節日“每逢佳節倍思親”的點點憂傷;鈞瓷《敬茶杯》的杯蓋以層巒疊嶂的山峰和連綿不斷的海浪為造型,將父愛如山,母愛如海的深情灌注其中。

這些精美作品不僅裝飾了生活,更承載著厚重文化“飛入尋常百姓家”。“文化出海首先要扎根原創,讓傳統元素走進日常生活。”國脈文化產業園董事長李翔說出了自己對文化創新的理解。

河南一涵汴繡以《蓋世大俠》為代表的“汴繡”作品亮相展會,一針一線勾勒出“功夫鄭州”的中原武魂,公司扎根鄭州,工廠深植開封,演繹著鄭開兩地從“雙城記”到同城化攜手共進的鮮活畫面。

鄭州深厚的文化底蘊、暢達八方的交通區位優勢和潛力巨大的發展前景也贏得了許多企業的青睞。此次服貿會期間,鄭州征集簽約項目18個,簽約金額11.32億元,涵蓋文旅服務、進出口服務、AI智能等方面,成果預籌數量占全省1/4,線上簽約項目數量及金額居全省前列,充分展示了國家中心城市的“鄭引力”,也為“鄭州服務”品牌的持續強化量化注入了新動能。

本報記者 王戰龍 北京報道

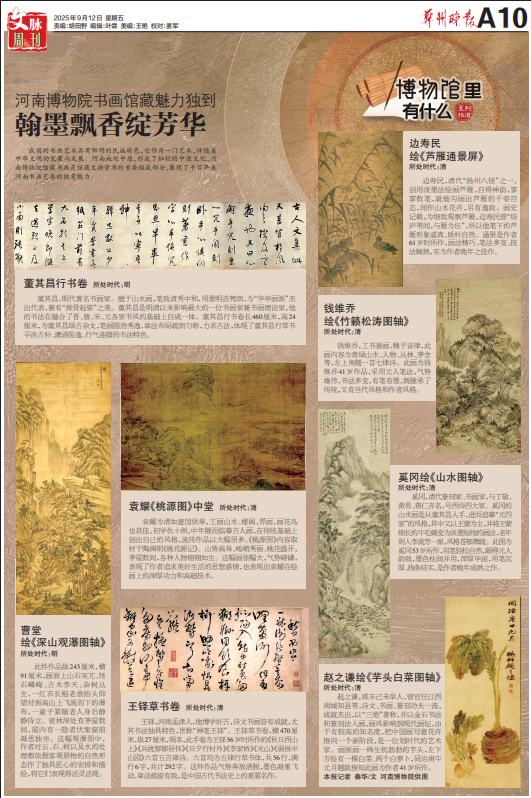

河南博物院書畫館藏魅力獨到

翰墨飄香綻芳華

我國的書畫藝術具有鮮明的民族特色,它作為一門藝術,伴隨著中華文明的發展而發展。河南地處中原,形成了燦爛的中原文化,河南博物院館藏書畫是館藏文物資源的重要組成部分,展現了千百年來河南書畫藝術的獨有魅力。

董其昌行書卷 所處時代:明

董其昌,明代著名書畫家。擅于山水畫,筆致清秀中和,用墨明潔雋朗,為“華亭畫派”杰出代表,兼有“顏骨趙姿”之美。董其昌是明清以來影響最大的一位書畫家兼書畫理論家,他的書法在融合了晉、唐、宋、元各家書風的基礎上自成一體。董其昌行書卷長460厘米,高24厘米,為董其昌頌古雜文,筆畫圓勁秀逸,章法布局疏朗勻稱,力求古法,體現了董其昌行草書平淡古樸、瀟灑俊逸、行氣連綴的書法特色。

曹堂 繪《深山觀瀑圖軸》

所處時代:明

此件作品縱243厘米,橫91厘米,畫面上山石突兀、怪石嶙峋、古木參天、雜樹叢生,一紅衣長袍老翁抬頭仰望對面高山上飛流而下的瀑布,一童子緊隨老人身后靜靜侍立。密林深處有茅屋數間,屋內有一隱者伏案窗前凝思獨坐。這幅觀瀑圖中,作者對云、石、樹以及水的處理都依據客觀景物的自然形態作了獨具匠心的安排和描繪,將它們表現得活靈活現。

袁耀《桃源圖》中堂 所處時代:清

袁耀為清如意館供奉,工畫山水、樓閣、界畫,畫花鳥也甚佳,初學仇十洲,中年繼而臨摹古人畫,在傳統基礎上創出自己的風格,流傳作品以大幅居多。《桃源圖》內容取材于陶淵明《桃花源記》。山勢高聳、峻峭秀麗、桃花盛開,茅屋數間,各種人物栩栩如生。這幅畫張幅大,氣勢磅礴,表現了作者追求美好生活的思想感情,也表現出袁耀在繪畫上的深厚功力和高超技術。

王鐸草書卷 所處時代:清

王鐸,河南孟津人,他博學好古,詩文書畫皆有成就,尤其書法獨具特色,世稱“神筆王鐸”。王鐸草書卷,橫470厘米,縱27厘米,絹本,此手卷為王鐸56歲時所作的《秋日西山上》《兵擾郁郁居懷》《日夕行村外》《李家橋》《關山》《弱侯半山園》六首五言律詩。六首均為五律行草書體,共56行,滿行6字,共計292字。這件作品氣勢奔放灑脫,墨色凝重飛動,章法疏密有致,是中國古代書法史上的重要名作。

邊壽民 繪《蘆雁通景屏》

所處時代:清

邊壽民,清代“揚州八怪”之一,創用潑墨法繪畫蘆雁,自得神韻,寥寥數筆,就能勾畫出蘆雁的千姿百態,間作山水花卉,另有逸致。畫史記載,為細致觀察蘆雁,邊壽民曾“結廬葦間,與雁為伍”,所以他筆下的蘆雁形象逼真、質樸自然。通景是作者61歲時所作,畫法精巧、筆法多變、技法嫻熟,實為作者晚年之佳作。

錢維喬 繪《竹籟松濤圖軸》

所處時代:清

錢維喬,工書善畫,精于音律,此畫內容為青綠山水、人物、叢林、茅舍等,左上角題一首七律詩。此畫為錢維喬41歲作品,采用元人筆法,氣勢雄偉,書法多變,有筆有墨,既繼承了傳統,又有當代風格和作者風格。

奚岡 繪《山水圖軸》

所處時代:清

奚岡,清代篆刻家、書畫家,與丁敬、黃易、蔣仁齊名,號西泠四大家。奚岡的山水畫是從董其昌入手,進而追摹“元四家”的風格,其中又以王蒙為主,并將王蒙細長的牛毛皴變為淡墨短線的畫法,老年則入李流芳一派,風格蒼郁蕭疏。此圖為奚岡53歲所作,用筆輕松自然,頗得元人韻致,墨色枯潤并用,渾厚華滋,用筆沉厚、線條結實,是作者晚年成熟之作。

趙之謙 繪《芋頭白菜圖軸》

所處時代:清

趙之謙,咸豐己未舉人,曾官任江西南城知縣等,詩文、書畫、篆刻功夫一流,成就杰出,以“三絕”著稱,并以金石書法和篆刻法入畫,畫風影響到現代畫壇,由于有較高的知名度,把中國畫寫意花卉推向一個新階段,是一位劃時代的藝術家。畫面畫一株生機勃勃的芋頭,左下方繪有一棵白菜、兩個白蘿卜,同治庚午元月題款推知此畫為作者41歲所作。

本報記者 秦華

“子涵、梓萱的時代已經過去”上熱搜

傳統文化讓“起名”煥新活力

姓名是跟隨人一生的名片,它出現在生活的方方面面。從出生醫學證明上的首次正式亮相,到戶口申報、入學升學、投遞簡歷的成長跟隨,由“姓”與“名”所組成的簡短漢字,濃縮了父母的真情關愛與樸實期待。

近日,一則“子涵、梓萱的時代已經過去了”的熱搜引發人們關注,隨著時代的改變孩子們的姓名漸漸開始呈現新的特征。然而,事實情況如何,鄭州的85后甚至90后父母起名時更注重什么?傳承千年的姓名文化到如今又有著怎樣的變化?抱著這些疑問,記者進行了調查走訪。

精挑細選 皆是“父母心”

“我們也想給孩子留下一個‘獨一無二’的名字,要寓意美好,且不落窠臼。”回想起起名時的一幕幕,95后父親劉鑫做了許多功課。無論是向長輩虛心求教,還是在移動互聯網平臺學習參考,在信息快速流轉、知識豐富多樣的今天,起名對于父母而言,可選擇考慮的方向變得更多了。

在社交軟件上,隨意一搜“姓名大全”“起名推薦”,各種大氣響亮、詩意縱橫的名字便被密集地整合出現在用戶面前;在短視頻平臺,對于“準媽媽”“準爸爸”而言,不時彈出的“起名直播”,只需要幾毛至幾塊錢,便可以得到老先生“專業”姓名組合。除此之外,對AIGC大語言模型簡單調教后,一連串符合用戶期待的名字就會羅列眼前,讓人盡情挑選。

“選擇眾多,也讓起名變得左顧右盼,生怕不合適。”據記者了解,不同于老一輩部分家庭的“家族指定”,在當今社會,年輕一代父母對孩子的起名越來越有話語權。這不僅體現在固定“字輩”的逐漸解綁上,也展現在各種情感鮮明、文采奕奕的文字選用中。“經過仔細考慮,我給孩子選了‘知’‘聿’兩個字,簡潔干凈又富有深意。”劉鑫說道。

除此之外,孩子的名字也承載著父母感情與家庭文化。例如,有的家長會選擇“父姓+母姓”的組合來彰顯性別平等與愛情見證,有的則通過直抒胸臆的文字表達,展現對孩子的關愛與望子成龍、望女成鳳的期望。

如今,在一篇篇熱搜報道與短視頻呈現下,僅能展現長幼次序的“伯、仲、叔、季”已經難以找尋,更多詩情畫意與詩詞典故成為家長們的優選,也是在這種起名環境與文化慣性的推動下,寓意喬木、故鄉的“梓”,謙敬、學識的“子”,溫潤、包容的“涵”,親情、溫婉的“萱”一度讓重名率飆升,形成一股短暫的起名熱潮。

各尋所好 滿載“文字情”

從拿到出生醫學證明開始,姓名欄上的漢字就會成為我們一生的陪伴。姓名的重要性,也讓許多家長從一開始就十分重視,翻字典、查資料、問長輩,有的甚至自學起了漢語言與歷史課本,即便是“掘地三尺”,也要找盡每個漢字背后的寓意與故事。“上學的時候寫本科論文甚至都沒這么認真。”有的家長在社交平臺分享道。

在審美趣味和價值觀念變遷中,取名選字的來源也變得多樣,有的家長傾向于選擇來自《詩經》《楚辭》的先秦詩歌經典,有的家長則傾慕于流行一時的武俠、言情小說。無論是金庸著作中的“芷若”“語嫣”,還是瓊瑤影視作品中的“依萍”“雨薇”,經過拆解重組后的男女主角名,得到了許多父母的認可與喜愛。

9月1日,隨著2025秋季學期的正式開啟,新一屆入學的一年級學生,帶著嶄新的“文字印記”走入校園。“薛景睿——到!”“石嘉澤——到!”……在紫荊山南路小學,伴隨點名聲響起,一個個同學姓名浮現在了班主任時若涵的腦海里。“現在的孩子名字不僅好聽,而且很大氣。”時老師告訴記者,在自己的印象里,前幾年流行的“木辛梓”如今確實有所減少,但是溫婉的“涵”,響亮的“浩”,美好的“嘉”等漢字依然是家長們的鐘愛。

2021年,公安部戶政管理研究中心發布了《二〇二一年全國姓名報告》,報告顯示,澤、梓、子、宇、沐成為當年使用頻率最高的5個漢字,沐宸、若汐分別登頂男性、女性新生兒名字使用之最;北京語言大學命名文化研究中心2024年調查顯示,采用詩詞典故的新生兒占比已達38.7%。

時代變遷,傳承千年的起名文化當下正重新走向經史子集與文學經典,“姓名”二字滿載著父母的文字之情,成為彰顯文化自信的閃亮窗口。

傳承不變 烙上“時代印”

中國姓名文化歷史悠久,內涵豐富,從產生于原始社會母系氏族的姓,到先秦時期用于區分貴族與平民的氏,姓名文化隨著社會結構與思想觀念不斷演進改變。近現代以來,由不同姓名組合而成的取名習慣,成為一面映照社會的鏡子,投射在人們心頭。

20世紀50年代至60年代,家國敘事下的集體記憶讓建國、援朝、學農等字樣成為那個年代的顯著特征,隨著一批又一批國人成長;70年代至80年代,一批批耳熟能詳的“張偉”“王芳”“李華”開啟了從眾心理與標準化審美的趨勢,時至今日依然是“重名”討論的焦點。如今,伴隨著一批批85后、90后逐漸為人父母,讓“子涵”“梓萱”沖上互聯網熱搜,成為新的時代記憶。

取名在變,但人們對傳統習俗、歷史文化的傳承從未改變。通過走訪家長、學校、市婦幼保健院等相關單位后,記者了解到,在“子涵”“梓萱”的起名熱潮逐漸退去后,嶄新的審美意趣又在21世紀第二個十年陸續登場——“澤、宸、浩,汐、玥、熙”,這些蘊含福氣、濃縮生命之美的漢字正在為這個時代的孩童烙上印記,藏在唐詩宋詞、古書典籍中的傳統文化也在父母甄選中重新煥發活力。

本報記者 李居正