他不僅代表中原人,給達摩說了一聲遲到的謝謝,也理順了自己沉淀數十年的對中華文化根脈的認識

在40多年的文學生涯中,河南作家張宇涉足了社會生活的諸多領域。時隔12年,張宇攜新作《呼吸》歸來,獻給了讀者一本觀照己思、他思與神思的智慧筆記。

《呼吸》書影,河南文藝出版社2023年1月版

張宇是一個觀察能力極強的作家,他總能透過日常生活的表象,直達其背后的社會文化肌理。這次,他將視角轉向1500年前的中原,文學化地“復活”了禪宗始祖達摩這一在佛教中國化中至關重要的人物。同時,他借助達摩的“佛眼”,重新觀摩和梳理了中華傳統文化典籍。

從河圖洛書到《周易》《道德經》,從孔子、莊子到老子,張宇以他對歷史與中國文化宏闊且縱深的認識能力,使作品達到了歷史與文學的融合統一。

“高僧只說平常話”,在寫這部小說時,張宇拋卻了遣詞用句上的翻山越嶺,渾身輕松地進入了寫作狀態,以深入淺出的家常敘事,使讀者與達摩一起,在一呼一吸之間進入接通萬物之境。

完成初稿后,張宇大哭了一場,不是悲痛,而是釋懷,是放下。因為他不僅代表中原人,給達摩說了一聲遲到的謝謝,也理順了自己沉淀數十年的對中華文化根脈的認識。

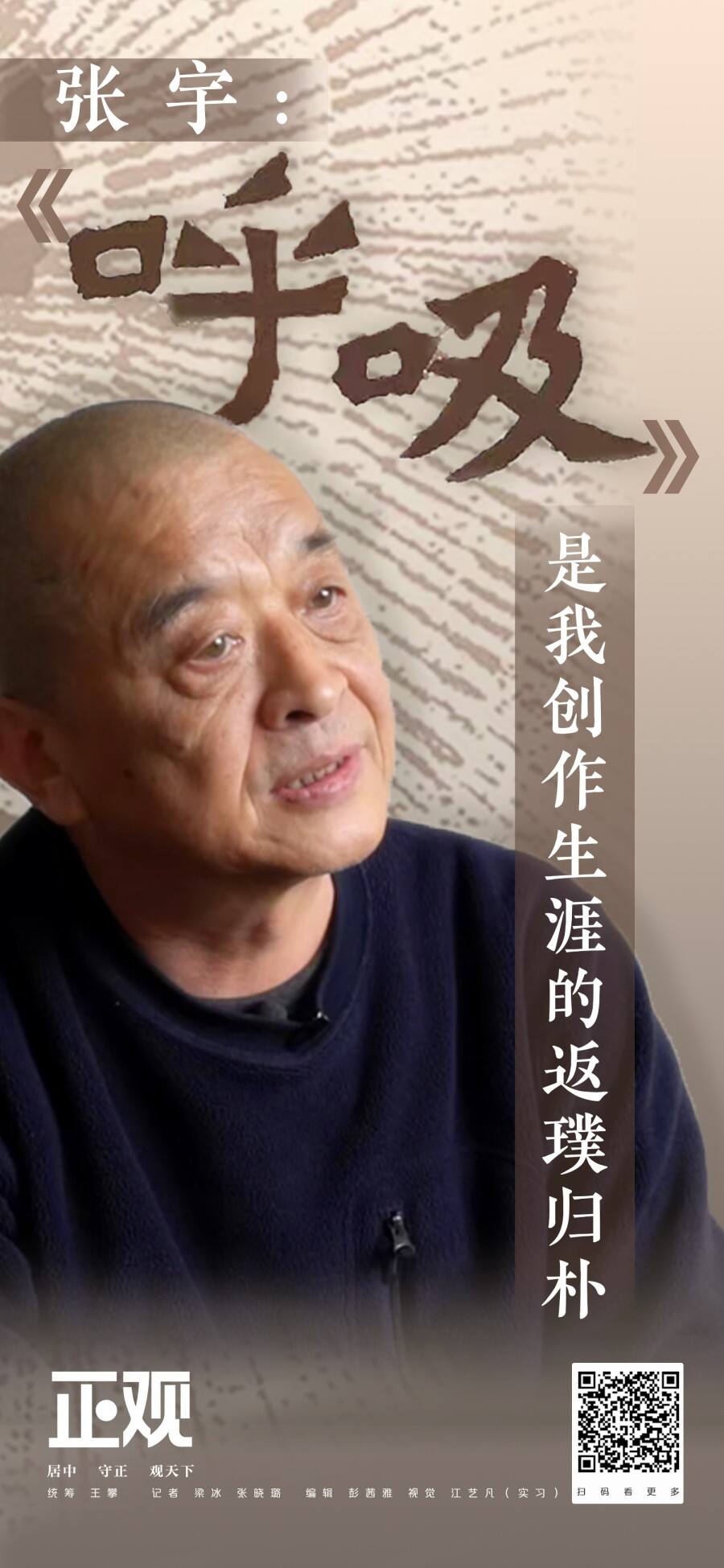

近日,張宇接受正觀新聞記者專訪,講述書寫達摩故事的緣起,以及《呼吸》所投射的心靈蝶變。

張宇

“達摩在我心中養了30多年”

正觀新聞:您為什么會寫一本關于達摩的書呢?

張宇:達摩在我心中養了30多年。在我30多歲剛調到鄭州工作的時候,適逢鄭州市評選十大歷史人物,在省內選聘幾位專家評委來評議,有我一個。每個人要提出兩個人選,我提的是達摩和郭守敬。因為鄭州早晚會是個大城市,會是一個國際化的城市,國際化的城市需要有國際化的文化胸懷,達摩和郭守敬就是我們現成的文化巨人。

其中,達摩在嵩山上生活了將近十年,創建了廣泛影響中國甚至世界的禪宗文化,為我們中華文化做出了突出的貢獻。如果古時候如果也發綠卡,早就發給了他。評選達摩為鄭州的文化歷史名人,很自然地就展示了我們鄭州人的文化胸懷,也是鄭州將來成長為國際化大都市的一個文化姿態。

我的提名沒有入選,但從那以后,達摩就養在我心里了。我想著,早晚有一天要給達摩寫一本書。

正觀新聞:您開始動筆寫作《呼吸》的契機是什么?

張宇:我是2021年的春天開始寫這本書的。因為關于達摩的素材不是很多,駕馭達摩這樣的文化巨人是非常艱難的。而且我年輕時有浮躁之氣,心靜不下來,對達摩的認識不能直達佛教的真諦,對禪宗文化的理解也不夠深入,所以遲遲沒有下筆。

隨著年齡的增長和寫作經驗的積累,在接近70歲的時候,我才覺得達摩在我心里站起來了,寫作的時機到了。為此,我制定了三年的寫作計劃。沒想到,只用了半年時間我就寫完了。完成的時候,我大哭了一場,不是悲痛,而是釋懷,是放下。我也算代表中原人,給達摩說了一聲遲到的謝謝。

正觀新聞:您只用了半年時間就完成了創作,可謂是一氣呵成。那在您的寫作過程中,有沒有讓您覺得特別困難的地方?

張宇:關于達摩的人生經歷,在中國和印度的各種文獻資料中都很少,而且中國人有一種“神化”人物的習慣,在民間歷史中省略了達摩人生中的很多內容和細節。比如,古人用“面壁九年”概括了達摩在中原的經歷,這顯然只是一個符號,是一種形象的夸張手法。所以,我只能用倒推的方法來還原達摩的人生。我發現,少林寺的功法中,有許多和道家文化一致的內容。所以我認為,達摩認真學習了中國經典文化,融入了中國人的社會生活經驗,由此找到了佛教文化的傳播途徑,創造了新的禪宗文化。

如果是歷史研究學家寫達摩,是無法下手的。好在我是個小說家,小說家最擅長的是虛構,留的空白越大我越高興。我只要在邏輯上捋順下來,剩下的都是可以肆意發揮的。在書里,我連印度都創造了,達摩修煉的過程也是我創造的。但是好多人看了說佛理上是相通的,因為只要把握住了佛理,把握住了功法,那就行了。小說家是最不靠譜的,把什么都能講成故事,是小說家的能耐。

“寫作《呼吸》是我梳理中國文化的過程”

正觀新聞:有人說佛教解決的是人和自己的矛盾,道教關注的是人和天地萬物之間的關系。您認同嗎?

張宇:不能這樣說,他們解決的是一個問題,都是人和生命、宇宙萬物之間的關系,我在書里也寫了。達摩在看到道教的心齋、坐忘和佛教的坐禪相通時,就傻眼了,原來“我跑到這里是找莊子來了”。莊子的“坐忘”,在佛教里就是坐禪。接通萬物,通過呼吸,理解天地間運行的生命規律。莊子說“物化”,人生是一口氣。而中國經典文化,講的也都是“一口氣”。比如說宇宙的運行和發展、物質的組成和生命,整個人類的、生命的起源,都是一口氣。這口氣沒了,就什么都沒了。這些道理和佛教是相通的。

我在寫達摩的時候,想到德國人有一個文化軸心說。是講世界文明發展到2000多年前的時候,世界上出現了幾個圣人,如蘇格拉底、釋迦牟尼、孔子、默罕默德等。這些人不論在哪個國家,不論用什么語言,面對客觀世界的認識是一樣的。我不同意它的觀點,因為它不知道中國的《周易》和河圖洛書更早,但它說的有點意思。人類對外部世界的觀察、理解和認識永遠是相通的。所以達摩到中國來,是很自然的。玄奘到印度取經,也是這樣。帶著中國雄厚的文化去理解佛經,理解得很快,這是文化交流的意義。

正觀新聞:創作過程中,有沒有讓您感到特別興奮的時候?

張宇:(我猜測)達摩當時學習中國文化,走向中華文化核心,我也誤打誤撞接近了他當時的文化感受,這是最興奮的。追隨著達摩的人生,從《周易》開始,我把中國文化典籍重新梳理了一遍。在這個過程中,我和達摩的心境有碰撞,我突然發現,世界上所有經典文化都是相通的。

比如說天地的不可逆性,因為人法地、地法天、天法道、道法自然,如果反過來,變成人定勝天,就很危險了。因為這違背了自然規律、違背了道。這也是我對《周易》的理解。我稱《周易》是一塊織錦,把它總結成兩條線——經線和緯線。經線就是觀天文,緯線是生活經驗。中國古人幾十萬年的生活經驗太重要了。為什么384爻算天地那么準確,就是因為天地變化和人類命運的變化,都在幾十萬年的經驗積累中形成了規律,重復就是規律的象征。所以說,《周易》是指導生活的,是古人對生活經驗的總結。我是這樣理解《周易》的,這是我在典籍中讀出來的。

我不學卦象,不在意《周易》衍生的風水、相面之類的東西,而是在哲學的宏觀的高度理解其中的道。因為我認為,我們這一代人在成為老人的時候,有責任對中原文化、中國文明,為我們的經典文化,闡述自己的認識。所以說,達摩只是一個載體,寫作《呼吸》是我梳理中國文化的過程。

“中國人一直是活精神的”

正觀新聞:您認為當下的我們,尤其是年輕人,是否需要重新對中國傳統文化典籍有所認識?

張宇:當然了。如果哪個年輕人能早點回到傳統文化中來,說明他是個聰明的人。俗話說,師父不高,徒弟彎腰。向快餐文化學習,能學到什么東西?但是在一味追求經濟發展,快餐文化、垃圾文化風行的時代,年輕人回到經典文化的自覺性還沒有出現。等他們趟過無知的河流,穿過欲望的街道,獨孤下來,尋找自己精神的時候,就回到傳統、回到經典文化上去了。勸是勸不來的,我們不能代替他們的人生,年輕人要去嘗試,等他們體會過、經歷過,就知道什么是應該做的了。現在,靜下心來讀書思考的人很少,普通人如果能關心我們的經典文化,沉淀下來,反思一下,是非常有意義的。

正觀新聞:在您的小說創作中,達摩把佛理和當時中國的社會現實、典籍文化相結合,創立了禪宗。在您看來,1500年前中國社會文化的核心特征,和當代中國或者說當代河南,是一致的嗎?

張宇:是極度重合的,因為中國人一直是“活精神”的。在追求經濟發展后,人們又開始追求精神了。雖然現在流行的是快餐文化,但文化只是轉了個迂回,總有一天,會回歸到我們傳統文化上來的。

正觀新聞:禪宗文化能夠給我們哪些精神力量?

張宇:從個體來說,禪宗回答了人為什么要活下去,以及為什么活,這是最具體的問題。中國人很少為自己而活,總是把家庭看得更重要。家人也是他人,這是中國人最有犧牲精神的地方。

正觀新聞:您信佛嗎?

張宇:不信。我只是讀佛經,雖然說讀也是修,但我不是佛教徒。過去十年,我經常抄寫佛經,寫的最多的是《心經》。當然也讀了很多遍《周易》《老子》《莊子》這些文化典籍,所有的思考都融入《呼吸》這本書里了。

“《呼吸》是我創作生涯的返璞歸樸”

正觀新聞:和您的其他作品相比,《呼吸》有什么突出的特點?

張宇:《呼吸》和我此前所有的作品都不一樣。在開始寫之前,我就給自己提出了一個高要求:只說平常話,說每個人看得懂的話。因為這本書是給人講道理的,講究平實。所以我摒棄了敘述上的文字修飾技巧,只說大白話,寫的時候也感覺很順暢、很舒服。

書里有這么一個情節,達摩到一地講經的時候說:“如果你們聽不懂,不是我有學問,而是我不會講,是我沒講好。講的好,是一聽就懂。”當然這句話是我杜撰的,我是想借達摩之口,表達“高僧只說平常話”的道理。

正觀新聞:感覺您是到了返璞歸真的境界了。

張宇:不是返璞歸真,是反璞歸樸。過去年輕的時候,我總想著擺弄一些東西,通過語言的調動啊,用典啊,在遣詞造句上翻山越嶺,展示自己的才華和哲思,給作品制造了很多閱讀障礙。

活到這個歲數,我已經過了那個充滿激情的時候了,心態也發生了很大變化,不愿意再擺弄這些東西了。可以說,《呼吸》是我創作生涯的返璞歸樸。

正觀新聞:您曾經說過很討厭自己,這是為什么?

張宇:我在作家當中,可能屬于另類一點的,因為我喜歡說實話。我在過去寫的雜文里說過,不要反感我,我比你還看不起我自己,最看不起我的就是我自己。

正觀新聞:您太謙虛了。

張宇:不是謙虛,是真實。作為作家,和別人不同的是,我對自我的認識比較殘酷。我把自己退回去進行觀察的時候,能夠認識到自己是個普通人。我一身毛病,一身惹人厭惡的地方。一路走來,說厭惡自己一點都不夸張。

我很年輕的時候就這樣想,一直在反思自己。一個人如果不能面對自己,就是假的。對別人說假話,對自己也說假話,那就是糊弄著過了,應該有一個真實面對自己的勇氣、能力。

回憶起自己這一生,真是不如人。年輕的時候,我身上有戾氣、浮躁之氣,喜歡逞能、耍小聰明、譏諷人,那些小家子氣的毛病我都犯過。所以回憶起來,并不是得到安慰,而是厭煩,內心也很痛苦。

40歲時候,我寫了一篇長長的散文,題目叫《與自己和平共處》,算是基本解決了這個問題。我認識到,人不可能回去改掉自己的缺點,發生了就是發生了,要原諒別人,也要原諒自己。和自己和平共處也是一種選擇,過去了就該放下,要在往前走的路上,嚴于律己一點。

正觀新聞:接下來,您有新的寫作計劃嗎?

張宇:不知道。我不屬于很勤奮的作家。雖然也有一些構思,但是作家都是在肚子里把構思暖熟了才會放出來。現在還沒考慮這些,隨性而來吧。

【張宇簡介】

張宇,作家,1952年生于河南洛寧。曾為河南省作家協會主席。著有長篇小說《疼痛與撫摸》《軟弱》《檢察長》《足球門》等,中篇小說《活鬼》《沒有孤獨》《鄉村情感》等,長篇散文《對不起,南極》,7卷本《張宇文集》。部分作品被譯成英、法、日、俄、越等國文字,介紹到海外。

正觀新聞·鄭州晚報記者 梁冰 張曉璐/文 朱玉偉 陳琛/圖