鄭報全媒體記者?李曉霞

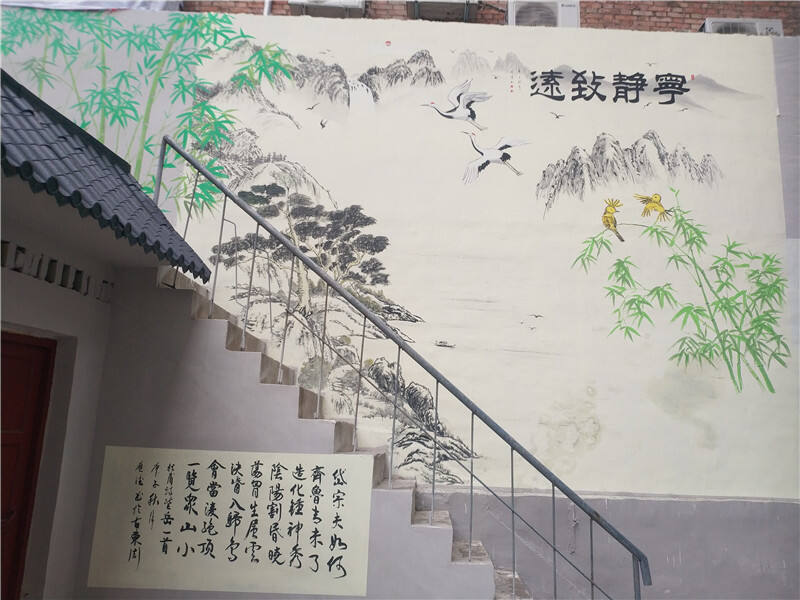

日前,記者走進了育英街,在那里,遇到了正在調研督導創文工作的街道黨工委書記王國棟一行,跟隨他們的腳步,看到了不一樣的老街。“樓院雖然很舊,但生活很舒適,街巷雖然很窄,但交通很便利;上下雖然走樓梯,但感到很幸福”,滿足感就寫在育英街居民的臉上。通過對幾個樓院的現場查看,通過和老居民的親切交談,王國棟說:“要增加文化氛圍,突出老街記憶。”

緊緊抓住機遇,需要我們“快干”

育英街屬于鞏義市新華路街道育英街社區管轄,上接人民路,下連新興路,南北全長600米,因當年(1984年)鞏縣(今鞏義)縣直第一所標準幼兒園建在這條街上而得名。

育英街曾經是鞏義市政治、經濟、文化的中心,既古老又年輕。早在北宋皇陵修建時,就流傳下來許多故事,其中“試炮臺”的典故家喻戶曉。在1984年之前,這里還是一個獨走夜路都害怕的荒涼之地,兩邊溝里有幾處地坑院,土窯洞里住著寥寥的幾戶孝北村民。他們日出而作,日落而息,過著普通人的農耕生活。

育英街真正融入城區繁華,也是近三十年的事。定名育英街之前,原本那一帶叫高壓線地,兩溝夾一嶺,中間一條路。西邊是瓦窯溝,據說是因為有人在那兒開過瓦窯,做瓦盆瓦罐生意而得名。也有人說,在修建宋陵時燒過瓦,做過倉庫。東邊的磚橋溝,溝上有一座長20米的磚拱橋,當年,橋下揚鞭過膠車,橋上汽車并排跑。在鞏義人們心中,是地標性的建筑。

說起育英街的變遷,大多上了年紀的人都有印象,1984年,縣城建局牽頭,打響了鞏縣房改“第一槍”,規劃了17排自建房,大戶型72平方米,小戶型54平方米。一張圖紙繪到底,統一了底層、高密度的排房模式,定名孝義鎮第一新村。

在當時,鞏義房改邁出的這一步具有很大的試探性、導向性,由城建局統一處理地基,爾后交由私人承建。自此,荒涼的土地沸騰了,在那論資排輩、由單位分配住房的年代,雙職工被允許自己建房,歷史的轉折讓職工們激動不已,迸發出巨大能量,不到一年時間,17排房屋主體全部落成。

1984年仲夏,城建局領導到自建房工地視察,看到百家開建,千人干活的場面,喜憂參半,喜的是房改初見成效,憂的是這一百多戶入住后,孩子的上幼兒園問題怎么辦?當時的育英街中段上方,是高壓線,下邊,野草叢生。于是,縣婦聯牽頭立項,在高壓線下修建標準幼兒園,定名“縣直幼兒園”,拉開了綜合建設的序幕。

轉眼到了1988年,磚橋溝、瓦窯溝的住戶,遷至嶺上異地再建,騰出來的土地由保險公司、煙草公司、縣工會、被服廠、縣委、縣政府等十多家單位先后征用,建成了一棟棟家屬樓,人民路和新興路終于上下貫通。自此,兩溝夾一嶺,起高墊低統統被“夷為平地”。隨后,正式更名為育英街。

緊緊抓住機遇,需要我們“實干”

從哪里來,到哪里去?王國棟的話引起了在場大多數人的沉思。許多人,都對育英街有著深厚的感情,在“三宜”美麗新鞏義的建設大潮中,在全國文明城市如火如荼的創建活動中,育英街的發展,牽動著許多人的心。

在2000年鞏義市掀起的“四城聯建”活動中,育英街首當其沖,路面拓寬了,道牙更換了,顏值提升了。隨著2017年聲勢浩大的創文活動,育英街又承擔起新的歷史使命,從某種意義上說,為2020年的創文工作打下了堅實基礎。

在煙草局樓院、工會樓院等地,王國棟說:“無主管樓院、無物業樓院是最讓基層治理頭疼的薄弱環節,為充分發揮“嘴”“眼”“耳”“手”“腿”的作用,我們該怎么做?因為老,育英街在顏值提升方面存在著許多短板,這需要我們理清育英街的發展脈絡。”

以前,走進育英街的人,有一種感覺就是,以街為中心,東邊清一色的樓房建筑,五層六層不等,有大門,有庭院,每院住著上百戶人家,那是單位征地,個人集資建房的產物;而西邊卻是清一色的兩層建筑,個人出資,獨家小院,有人戲稱這是“一街兩制”,卻也見證了房改政策不斷完善,城市發展不斷探索的一段經歷。

1991年,鞏縣撤縣建市,更名鞏義市,隨著城區面積的不斷擴大,育英街也成了繁華地段。1998年底,隨著新華路街道辦事處的成立,育英街社區開始辦公。

2005年之后,市委、市政府、市文化宮、市檔案局相繼搬走,短短幾年,原來的低矮小樓,磚窯矮墻,轉眼間變成了高樓大廈,隨著星月時代廣場、超市、中孚花園先后竣工,北段的幾個小區先后安上了暖氣,育英街也被融入了更多的現代元素。

“基層治理,要依靠大家的力量,每一個老院都有一個故事,把老院的來歷和文化底蘊發掘出來,展示出來,通過理事會,通過居民公約,評選文明家庭,文明家庭創成了,居民的責任心也就調動起來了,把老物件擺出來了,家中的花搬出來了,把樓院打扮打扮,創文,還需要大的投入嗎?”王國棟邊走邊說。

記者在現場看到,一樓的防盜窗里,有些住戶養的綠植青翠欲滴,長長的枝蔓垂下,綠韻滿眼。有居民在陰涼處圍桌而坐,慢生活氣息濃郁,?85歲的王春霞說:“老了,他們雖然不在身邊,但有理事會,有社區,有困難就找他們,可方便。在育英街住習慣了,很滿足。”

緊緊抓住機遇,需要我們“會干”

幾個樓院走下來,記者發現,干群們的創文積極性很高,氛圍很濃,在現場座談中,王國棟也提出了幾點要求。

他說,一院一特色不是說說而已,要落到實處。育英街的打造,要多聽、多問、多用心,居民需要的,才是我們要做的。育英街老年住戶多,要深入了解各家各戶基本情況,建立重點人群檔案,以人為本,讓服務功能在平時就發揮作用。要經常開展多種形式的文體活動和健康講座,豐富他們的業余生活。

86歲的齊建安說,看到街道的父母官入院進戶,很高興,現在的干部越來越成熟。老百姓沒有很多奢求,創文要創到點子上,育英街雖然舊,但文化底蘊也厚,這里根深蒂固的睦鄰文化和創熟經驗是其他地方所不具備的,育英街有育英街的特點,別的地方學不走,這就是我們壓箱底的寶貝。我們雖然老了,也得跟上形勢,不做絆腳石。

當你漫步在育英街,不經意間會和一段往事相遇。一院一特色,一院一文化,院院有來歷。老街舊巷,不僅有底色,還有“靚”色。