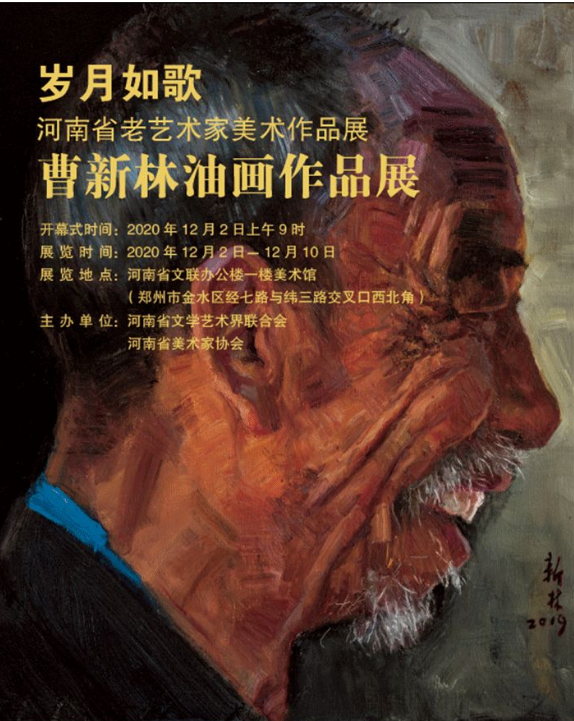

由河南省文聯、河南省美術家協會主辦的“歲月如歌·河南省老藝術家美術作品展”第四場“曹新林油畫作品展”將于12月2日在省文聯美術館開幕。展覽將展出油畫藝術家曹新林近五年來創作的精品力作140幅左右。這些畫作,無論寫實或是表現,無論人物或是風景,甚或靜物,都能讓觀者強烈地感受到畫面深處涌動著的心律。

曹新林

每五年一次個展,是曹新林退休后和自己的一個小小約定。而此次河南省老藝術家美術作品展無疑還有著另一層含義。曹新林是湖南長沙人,自1964年畢業來到河南,扎根于此的他早已“中原化”,他懷著“此心安處是吾鄉”的自在與淡然,躬耕杏壇,培育了諸多人才。任職省書畫院、美協期間,他更是懷揣對藝術的拳拳之心無私扶揚后生、提攜新人,為河南美術事業真誠奉獻。

近日,記者專訪曹新林先生,了解其創作狀態與心得,暢談藝術修習與審美培養,討論油畫本土化、現代化等話題。

《穿水裙的農婦》

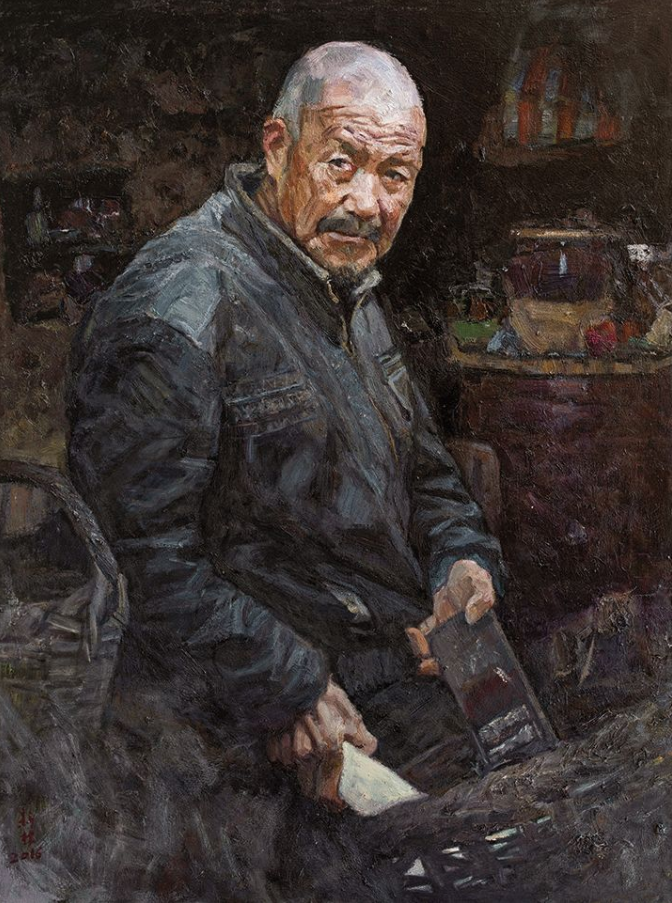

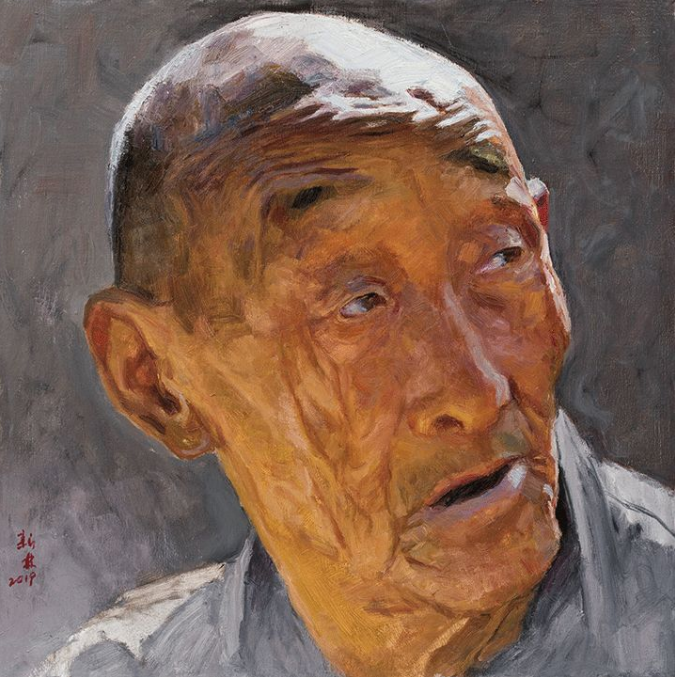

情凝厚土?守護家園成畢生創作主線

曹新林在長期的創作生涯中著力刻畫豫北農民的形象,描繪了很多農民的肖像和當代農村生活。在新近出版的《歲月如歌?河南省老藝術家美術作品展?曹新林油畫作品集》一書中,他憶童年,憶成長,以及自己如何成為一個地地道道的中原青年農民的往事。

幾十年扎根在中州沃土,堅持為農民寫照、為農民畫像,曹新林在農民身上找到了最樸素的品質,也用自己真誠的心靈去感受所畫的對象,從而塑造出一個個有個性、有靈魂、有情感的農民形象。他很深切地感受今天農村發生的變化,農民生活發生的變遷,因此,除了以農民為主體的經典肖像,他也采用主題性的繪畫形式來表現農民的群體。

《父子倆》

2014年5月,“情凝厚土—曹新林油畫展”在中國美術館展出,反響熱烈。該展覽由中央美術學院院長、中國美術家協會主席、著名美術評論家(時任中國美術家協會副主席、中國美術館館長)范迪安先生擔任策展人。范迪安不僅出任大型畫冊《曹新林》的主編,還以“守護者的耕耘”命題為畫冊和展覽作序。

“一是農民守護與建設新農村的這個家園,二是守護現實主義創作道路的文化家園。”曹新林認為范先生總結的“守護精神”和“家園情結”,確實是對其畢生創作軌跡的客觀表述。

《擦蘿卜絲的老人》

“我出生在湖南農村,祖祖輩輩都是農民,童年的農耕生活幾乎決定了我一生的藝術創作道路。祖父厚實的背影,父親粗壯的手指與泥腿至今都會在我的創作中隱隱地顯現,即使在今天,我的妹妹及許多親戚的家依舊在農村,每年我返家探親與家人團聚豈止是一般意義上的‘深入生活’,新農村、城鎮化過程中的故事在家人與親戚中間不斷發生和演變,這種血脈親情的心理感受是后天培養不出來的。”

農村、農民的概念隨著時代的前進在不斷地發生變化,對城鎮化飛速向前推進的農村新景觀和新農村人性關懷的寫照,讓曹新林的作品增加了一般人不易讀懂的人文意義。

艱辛歷練?古今中外皆入心“源”

1984年第六屆全國美展上,曹新林創作的油畫作品《粉筆生涯》獲銀質獎,與金質獎只有一票之差。該作品采用三合板作成的真黑板入畫,在當時可謂是創新性的突破。

“那時的鄭州青少年宮,如同一個文化藝術交流的匯集處,一屆又一屆學生考去了全國各地的美院,他們源源不斷地把新鮮的、含有不同營養的思想觀念帶回來,我喜歡這樣的互動和教學相長,直到今天,我一直都保持著和年輕人深度交流、溝通的渴望。”

《哺水》

中國美術家協會名譽主席、中央美術學院原院長靳尚誼曾評價說,曹新林在油畫發展上很好的堅持了現實主義的本質精神,同時寬闊地吸收不同的藝術風格,把各種營養融化成自己的表現力。

曹新林有不少作品是學習歐洲現代主義流派,甚至后現代主義手法與觀念的實驗性作品。其中,除了學習古典寫實主義及學習羅馬尼亞巴巴的作品外,還有學習莫迪里阿尼的,德國表現主義的,以及巴塞利茲、拉爾斯·埃林、里希特、莫蘭迪等一些畫家的手法的。

《蒼生圖譜-不屑》

曹新林坦言,自20世紀80年代至今,他一直敞開胸懷,真誠地去聆聽一切與藝術相關的事物,他好奇于現代主義如野獸派主觀濃烈的色彩,也深入探究莫迪里阿尼對形體的整合與凝練的本領,還試圖用德國當代畫家巴塞利茲的率性與生猛攻克自己筆力柔弱的頑疾,回過頭看,這正是身為藝術家必須要有的文化積淀和歷練。

《青島印象-紅房子》

“當我在大量的人體練習中尋找非照片式寫實方法、非三度空間的平面意識時,曾遭遇到許多的非議:沒有自己的語言、風格、圖式、游牧心態、沒主心骨等等,當時我也曾暈頭轉向,失落得無地自容。然而,時間長久之后,把過去這些目標轉化為一生繪畫實踐長河中的過程時,這種看似沒有主張的學習、臨摹和實驗又成為了一個藝術家上下求素、摸石過河的勇氣與毅力的表現,又成為一個藝術家成長過程中的必要、有效甚至是成功的歷練與文化積淀。定神回望這些歷練與積淀也的的確確融入到了我的那些農村題材或重大主題的現實主義創作之中,如《抬頭望柳》、《寒露》、《百團大戰—彭德懷》。”

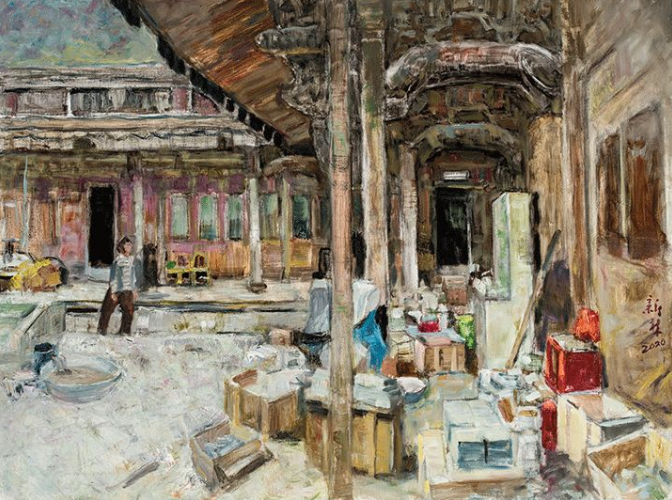

《憶江南—老屋作坊》

關于本土化、現代化的油畫的課題業內一直都在思考,油畫家們也在各自的層面上努力實踐著。油畫家是否可以從現代主義思維模式中解脫出來,是否可以從中國美術史中尋找更符合中國人的思維方式?曹新林改變老套的寫實主義方法,擺脫蘇式油畫的習俗,用自己獨有的寫實主義油畫進行了探索和詮釋,使現實主義的創作更加鮮活與生動。

與古為徒?從生活中尋找視覺的韻律感

除了學習西方巴洛克藝術、現代主義以及當代繪畫的作品,長久以來,曹新林還持續不斷地挖掘著一個更大的寶藏——書法。其對書法的研習與實踐的成果,甚至讓書界方家也不由地驚嘆。王澄更是贊其書法“涉獵廣、功夫實在、具相當規模”。

“其《心經》根脈顯見于王之《圣教》,趙、董諸家亦見端倪,儼然正宗帖派,而其原本的魏碑以及碑體行草了無痕跡……駕馭筆墨有此把控能力著實令我驚嘆!整幅界格而書,卻是真、行、草相機而出,渾然一體!正是其強調發乎自然、氣韻生動之寫照。”王澄在《肇于自然——訪曹新林先生》中如是評價。

《西行記-圣托里尼》

“我書法的童子功可以忽略不計,對書法的熱愛源于進入書畫院之后。一旦鉆進去,就身不由己了。”曹新林認為,要成為藝術家一是要有天分,二是要癡迷,癡迷意味著不是為了追求什么而去學習、創作,而是內心有一種按捺不住的沖動,讓你不由自主地去做。

“書法的實踐與書論的補習,讓我感悟良多:東漢蔡邕早于西方塞尚、康定斯基近兩千年就闡述了藝術抽象的本質,他在論述書法的《九勢》中說:‘夫書肇于自然,自然既立,陰陽生焉;陰陽既生,形勢出矣。’這里有三個關鍵詞:自然、陰陽、形勢。自然是指書法藝術的源泉,陰陽是指藝術構成的諸多對立統一的元素,形勢是指藝術的韻律。用今天的話語說是,書法源于生活,生活中的各種陰陽元素,經過人們編制釀造,形成書法的韻律,產生藝術的審美。”曹新林感慨說,中國書法除了沒有涉及色彩問題之外,涵蓋了人類全部的審美內容,甚至比西方人更加深刻和精微。

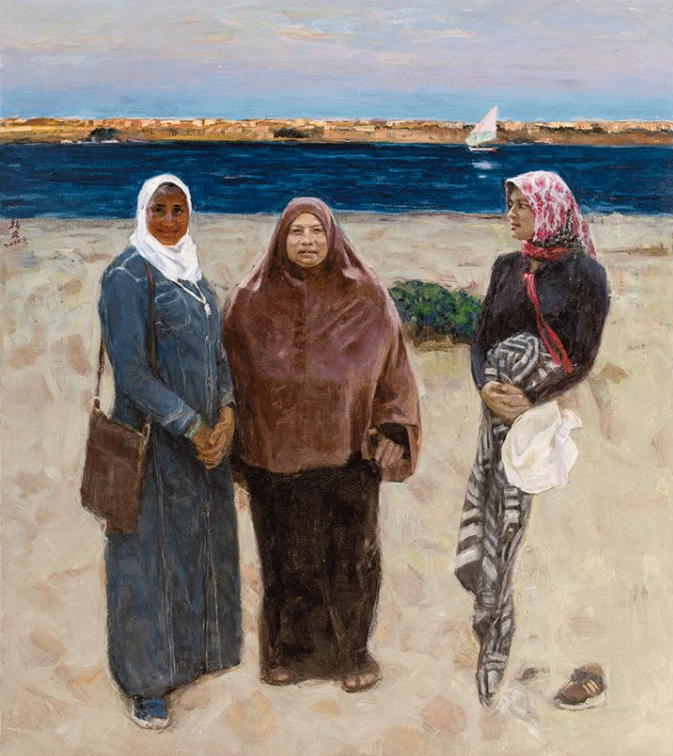

《尼羅河》

曹新林曾撰文《與古為徒》《繪事后素》,他說這兩篇文章可謂是他藝術生涯中最深切的體悟。總結一個字就是“人”,兩個字就是“韻律”。是人就有情感,發乎自然,感應自然,才最動人。

“當我們馱著油畫工具、撐起畫布、面對大自然時,眼前看到的,山不是山,水不是水,天地萬物之造化都是我們釀造人類心靈審美的媒介,我們全力將這些客觀物象抽象成各種陰陽元素,諸如:黑白、粗細、長短、明暗、方圓、曲直、正斜、寬窄、干濕、疾澀、疏密、枯榮、強弱、軟硬、輕重、緩急、剛柔、虛實、開合、避就、肥瘦、顯隱等等,以及色彩中的濃淡、純混、冷暖……爾后,將這些陰陽元素任情恣性、隨心所欲地編織或譜寫成無限可能的與人類精氣神相關聯的韻律——形勢,產生無限可能的審美,諸如:甜美、苦澀、壯麗、暢達、淋漓、深重、蒼茫、莊嚴、輕盈、慵懶、振奮、平衡、險絕、妖艷、樸厚、穩健、飄逸、散淡、嫵媚、剛健、老邁……當然是視覺的,也是精神的。一張畫,有韻律在,具象和抽象與否,重要嗎?”

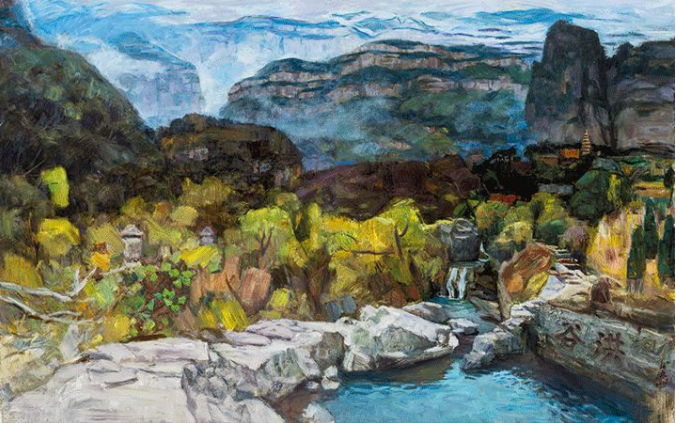

《通往荊浩隱居地的山路》

曹新林說,古人對藝術與自然之關系和對藝術本質的理解和感悟遠遠高于今天的我們,反觀現實,有些人缺乏對天地自然的敬畏,缺乏對大自然虔誠認真的態度,寫生如觀光走穴,基本上是拿自己的一套程式化的語言,符號化地在畫布上涂抹“刷單”,自以為很有個性,其實是在掩蓋自己對自然感受表現力的無能。

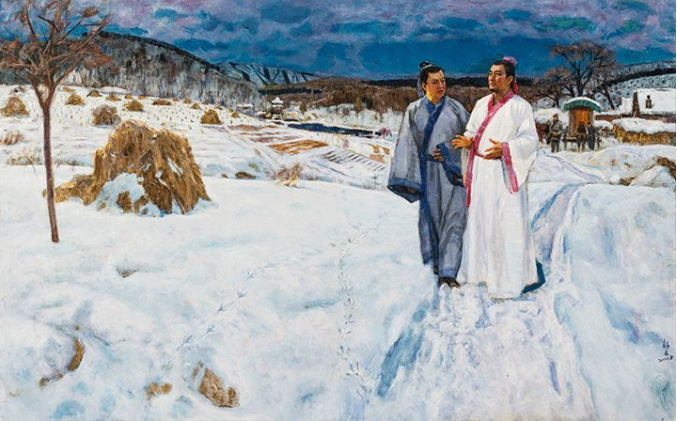

《雪泥鴻爪——蘇軾與蘇轍鄭原分袂》

“畢加索說他花了終生的時間去學習如何畫得像孩子們一樣。實質是畢加索一生的藝術實踐是千方百計地保持自己內心世界的純凈如素,以素性的孩童心境去糾正歷來畫壇五彩繽紛的偏離。滌除種種非人性的障礙,才有了他的藝術率真。”?曹新林真切希望,有朝一日,人們能夠敏銳地看到中國人的藝術靈性極致的,不僅僅只有古老的書法,還有當今“與古為徒”的經歷了中國文化洗禮的油畫家創作的油畫作品。

鄭報全媒體記者?蘇瑜