具茨山與上古歷史研究的方法論問題

李學勤

具茨山的巖畫和石構建筑等等的發現,實際上已經討論有一段時間了。剛才我們在錄像上也看到了,也已經舉行了多次的相關學術研討會。經過這些研討會,特別是新鄭市編著的一些著作和圖錄,已經使這個發現為世所周知。特別是河南省和新鄭市各方面的領導,邀請和組織歷史學、考古學、巖畫研究以及藝術等等各個方面的專家學者,集中力量對具茨山的巖畫做了調查研究,已經取得了相當明顯的成果。對于這個成果,我們應該給予一個充分的估價。今天這次研討會一定會更進一步把這一發現和中華文明起源問題結合起來,進行深入的探討。在更高的層面上深化這方面的研究,這樣的話一定會有更大、更好的效果。我自己能有機會參加這個會,應該向主辦、承辦的各方領導和在座的各位表示特別的感謝。

我今天發言的題目叫《具茨山與上古歷史研究的方法論問題》,題目也可以這么說《古史傳說是中國古史的一個組成部分》,這個說法我以前在一些會議上也提過了,今天在這里再申述一下。我想大家都知道我們中國的歷史,都知道二十四史,最近剛剛有一件學術界的大事,就是《史記》標點本修訂版的發行。不但在我們國內舉行了首發式,而且在世界上舉行了首發式。這個對于中國歷史研究也是一個重要的貢獻。

二十四史頭一部就是司馬遷的《史記》,《史記》是以《五帝本紀》為首的,《五帝本紀》是以黃帝為首的。我常常說以黃帝作為我們正史的開始,這不是一個偶然的事情,而是反映了我們祖先以來傳統的文化理念,肯定了中華文明的開端和作為人文初祖的黃帝的歷史地位,對這點應該有明確的認識。而黃帝的歷史傳說,從來就是和具茨山和新鄭結合在一起的。

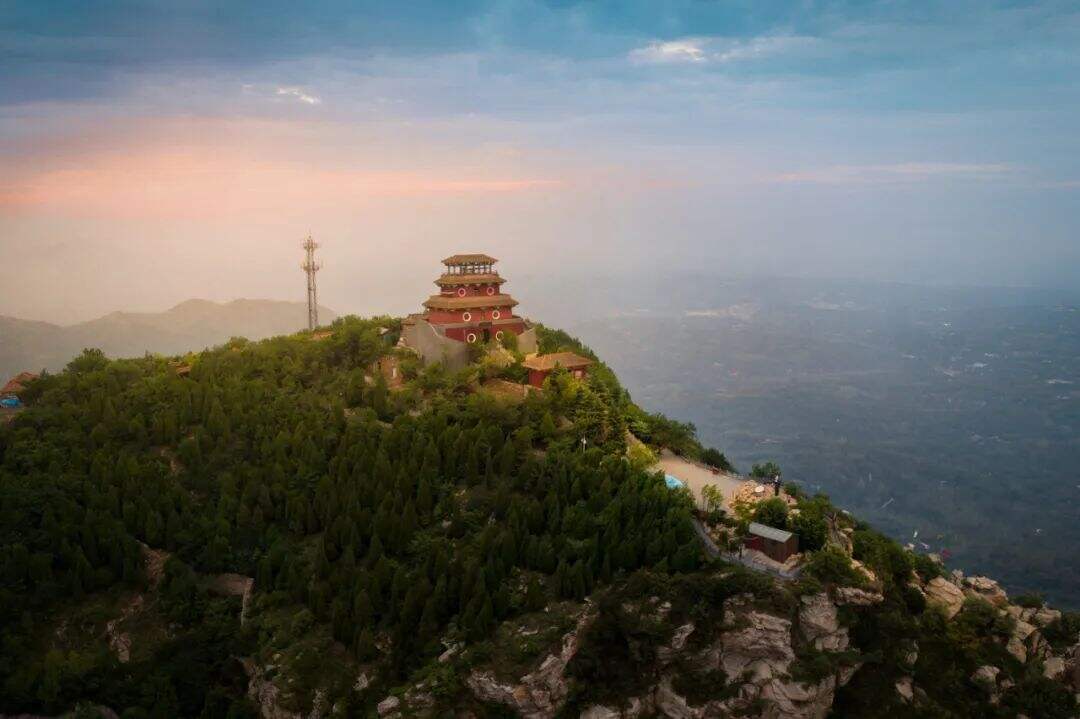

具茨山,什么叫具茨?我很希望在座的各位先生給我講一講,這個詞本身非常古老。什么叫具茨?為什么叫具茨?這兩個字的名稱本身就可以看出來它的歷史久遠,這是非常古老的詞。而具茨山有關的歷史可見于先秦文獻,正如新鄭劉五一副市長在他著作里已經記錄的,目前我們能找到的是《莊子》的《徐無鬼》篇。徐無鬼我個人意見應該念徐無畏(wei),徐無畏這是當時的人名。不管怎么樣,莊子的《徐無鬼》篇是戰國時期的著作,這部著作里邊曾經記述:“黃帝見大隗于具茨之山。”這是我們今天所能夠查到的關于具茨山的最早記錄。當然,以前可能還會有,可是我們目前在其他的材料里還沒有發現。而“黃帝見大隗于具茨之山”,《水經注》里面有一個明確的解釋,說“大隗山即具茨山也”。黃帝見大隗,當時大隗是一個神性的傳說人物,可是它也是這個具茨山的名稱。因為有這個人物,所以就有這個山名,所以說大隗山就是具茨山。這是《水經注》從地理角度提到的。可是《水經注》同時也提到了新鄭,《水經注》說當時的新鄭縣是“故有熊氏之墟,黃帝之所都”。《水經注》這句不是他本身說的,而是根據皇甫謐的《帝王世紀》,皇甫謐是晉代的人。皇甫謐的《帝王世紀》明確說了,新鄭是有熊氏之墟,是黃帝之所都,就是黃帝的都城。這也就是說,關于具茨山和新鄭的傳說,自古以來都是結合在一起,不能分開的。這個傳說不是后人造的,而是長久存在的古史傳說,這點是我們要特別明確的。所以我們研究具茨山的巖畫和上面的石構遺址等等其他各個方面,都要考慮到這個傳說的歷史背景。

新鄭和具茨山和黃帝的歷史傳說是有非常密切、不可分的關系,這點對我們探討中國文明起源,和其早期的發展,有很重要的啟示意義,對我們理解具茨山巖畫以及有關的考古遺址,它的歷史背景和歷史地位也有重要的參考價值。這是我今天在這里說的一個主要的想法。

可是我們大家也應該充分注意到,像黃帝這樣的古史傳說,在今天探究上古歷史和文明的時候,究竟應該怎么看待?這些傳說居怎么樣的地位?起什么樣的作用?在我們研究里面應該有一個什么樣的位置?這個問題一直到今天還是有待闡明的問題。我也提請在座的各位專家學者,應該進一步探討和討論。具體說起來的話,有些學者和著作,這里面包括國內外的,我必須特別說明,今天尤其是一些國外的漢學家,他們認為黃帝和類似的中國古史傳說,可以說基本上,甚至可以說完全沒有什么歷史價值,好像是禁區,是不能提的。對于這樣的古史傳說應該怎么看?《五帝本紀》內容是不是完全是后人的虛構?或者說是偽史?這樣的話,我們有必要來考慮研究上古歷史方法論的問題。我們應該怎么看待這些問題?這個問題我覺得值得我們今后和在這個會議上的各位專家討論和研究。

根據司馬遷本人的敘述,《五帝本紀》的寫作不是一個很簡單的記述和傳說性的東西,而是經過很長期的工作。《五帝本紀》后面司馬遷“太史公曰”講的一段很清楚。他說,“學者多稱五帝,尚矣,然《尚書》獨載堯以來;而百家言黃帝,其文不雅馴。”《尚書》里面沒有黃帝的內容,百家諸子言黃帝又有很多矛盾,不雅馴的地方,“薦紳先生難言之”。孔子所傳《宰予問五帝德》及《帝系姓》,儒者或不傳。《五帝德》和《帝系姓》現在還存在,存在于《大戴禮記》,這兩篇文章跟《五帝本紀》對比,可知《五帝本紀》內容正是根據這兩篇文章。這兩篇著作是戰國時候的著作沒有疑問,因此《五帝本紀》講黃帝是根據歷史傳留下來的文獻做了大量的研究,他不但考慮到儒家的著作《五帝德》、《帝系姓》,還考慮到諸子百家各方面的材料,做了充分的收集,同時很重要的就是他做了旅行和實地的調查研究。大家知道,他說,西至崆峒,北到涿鹿,東漸于海,南浮江淮,就是他本人北邊到了河北省的涿鹿,西邊到甘肅,東邊到了大海,南邊到了淮河、長江地區,進行了大量調查,這些地方的長老所說的,就是民間的傳說,都是有關于黃帝。“風教固殊焉" ,就是說雖然他們當地的民族傳統文化的性質不一樣,總之是“不離古文”,和傳世的文獻基本上是符合的。大家明白,這幾句話不是簡單說的,《五帝本紀》不是隨便寫的,它不但做了大量的文獻研究和校勘,而且做了實地的傳說的調查,把這兩個結合起來,認為這些方面,基本上是符合,才寫成《五帝本紀》。我覺得這種研究方法對今天來說還很有啟示,我們也應該這么做。我們不能偏廢一個方面,我們只根據傳世文獻來解釋歷史傳說,這還是不夠的,還要根據各方面的調查和有關的研究來做,司馬遷給我們做了榜樣。以《五帝本紀》為代表的古史架構是不能夠簡單否定的,當然大家都會原諒古人的,因為古人沒有現代的考古學、文獻學等等各方面的技術和知識。今天我們的研究條件跟古人是不相同的,可是古人所做的這些工作,我覺得應該還有借鑒之處。

剛才講的在這里我要特別說一下,對于古史傳說之類進行根本否定的學風,否定中國傳統的古史架構,在19世紀末到20世紀前半葉,是有關中國古代史研究的一個普遍現象,并不是哪位先生個人說的。我覺得這是學術史上的一個重要的潮流,對于這個潮流里面涉及到的人物,我們應該區別來看。因為大家要知道,疑古學風的開始,像顧頡剛先生自述里面所說的,是從康有為,后來還有北大的崔適。他說受康崔之學。康有為的疑古跟后面的像胡適先生、顧頡剛等先生,他們的疑古性質不同,因為康有為要變法維新,所以要對古代一些正統的觀念加以改變,提出孔子改制,是一個變法的維新派。他的學術觀點和他的政治主張是密切結合起來的。

在這之后,現在討論的話還應注意到,有些學者提到的日本人——白鳥庫吉。白鳥庫吉在日本影響很大,今天在這兒不多做評論,因為他后面的研究是很清楚。白鳥庫吉這一學派,講“堯舜禹抹殺論”,他的興起和日本歷史所謂的“脫亞”,就是要離開亞洲,擺脫中國學術文化的影響,應該說是相關的。

這里我要特別強調,后來在新文化運動開展之后興起的以胡適先生早期的見解、以顧頡剛先生代表的“古史辨”的學派,我一直認為這是一個進步的思,是新文化運動一個組成部分,他們所做的工作有很重要的啟蒙和進步意義。從1923年開始,古史界的討論,疑古學風影響很大,到現在它的影響不只在國內,特別是在海外。在海外你講講黃帝試試,他們絕對不會肯定的,主要是受這樣學風的影響。

在新文化運動中疑古學風興起之后,關于疑古學派就有一些不同的批評,有幾點意見,對于這方面的批評和糾正,我想至今還有借鑒的必要。首先一點就是王國維先生,他對于疑古學風的批評不是在事后,是當時。大家知道“古史辨"的開始是在報刊上,是在1923年,他的《古史辨》第一冊的出版是1926年,我常常說王國維1925年在清華做《古史新證》和《古史辨》有關。王國維先生為什么要說這個問題?他自己有一個敘述,后來他的學生戴家祥先生也有追憶。在這個學風興起之后,大家就問王國維說,王先生,你對這個問題怎么看?他說,懷疑的精神是對的,可是在建設方面不夠。后來,王國維先生1925年秋天在清華談了幾個問題,都是根據他本人多年以來,對于古史,包括文獻以及當時居于最前沿地位的甲骨文、金文的研究,所得出來的結論和觀點。

首先一點,他指出來,你說古史傳說里面有神話因素這是不可否認的。比如說黃帝見大隗于具茨山,如果說大隗是神的話,黃帝后來之后升天了,這個不也是神話嘛,那么這是不是就有沒有研究價值了?關于這個王國維說得很清楚,他特別說這一點,他說上古之事傳說與史實混而不分,這是世界各國之所同。我們現在看,我們看各國的古代文明的歷史,開始都是從神話里面出來的。大家如果有興趣,找一本外國的,比如講埃及史,或者講希臘史的書,開頭一定講神話,包括埃及南北怎么統一,怎么戴著紅帽子和白帽子等等,都有一套神話觀點。所以說并不是有神話因素的古史傳說,就不能夠信據和不能夠研究,我們是要把它區分開來,找出它的史實背景,這是王國維先生提出來的。

第二點,王國維先生還指出來,在上古沒有文字的時代主要就是依靠口傳,這話完全對。因為你說黃帝時代的話,找當時的文字記載一定找不著,所以你要要求它像甲骨文一樣有當時的文字證明做不到,是不可能的。這個要求不合理,因為當時的歷史傳說都是口傳下來的,古代的傳說中間,神話的因索就是這么進去的,經過長時期口傳,才變成記載。這樣一些古史傳說就沒有研究價值,那樣說的話,古代文明早期就不能研究。這個問題王國維先生雖然不是說得很明確,可是在他文字里已經看出來。

再有一點,晚出的文獻,甚至于百家的雜說,都應該參考。特別指出來,大家知道王國維先生在甲骨文研究上做出了重大貢獻。當然不是他自己,還有羅振玉先生,一起發現的就是王亥。大家要知道王亥不是商代的,已經是非常之古老的一個人物,是商湯的七世祖,商湯之前七世,二百來年了。可是王亥這個人,在古書里面基本看不見,經過甲骨文的研究,然后從諸子百家甚至《山海經》等著作里面把這個故事鉤稽出來。那么這樣的發現,使我們看到即使是很晚的一些諸子百家的書,甚至于像《山海經》這樣怪異的著作,它還都有歷史價值。我覺得王國維先生對于疑古學風的這點意見也是很重要的,這是王國維先生的批評。

再有一點也非常有意思的,就是錢穆先生的批評。我想大家知道,錢穆先生與顧頡剛先生的特別關系。錢穆先生是江南的中小學教師,那時候對中小學教師跟今天的看法不太一樣。他讀了康有為的著作,就寫了一篇文章來反駁康有為的論點,這篇文章被顧頡剛先生看到了。文章的論點和顧頡剛先生剛好相反,可是顧先生是極其大度的,不但把他的這篇文章在《燕京學報》上發表了,而且親自提筆改了篇名,使其篇名更好一些。原來叫《劉向、劉歆、王莽年譜》,這個名不太好,顧頡剛先生就把它改成《劉向劉歆父子年譜》,今天原稿俱在,而且不但是把反對他的文章發表了,而且說你不應該在小學教書,應該到大學當教授,介紹錢穆先生當教授。這樣的氣象我想今天我們很難找出一個學者能夠比得了。

可是錢穆先生對于疑古的觀點,他也有一個批評,他說顧頡剛先生提倡“層累造成的古史說" ,覺得古史是越編越長,是不斷層累造成的,大家知道這是顧頡剛先生典型的論點。他說你不要忘了,古代的歷史還不斷在被遺忘,是層累遺忘的古史,很多古史內容經過幾千年不斷地遺忘掉。錢穆先生這個論點是王國維先生和其他的不同意疑古學風的人所從來沒有提出的。

大家知道還有張蔭麟先生的批評,張蔭麟先生是學過哲學的,他從邏輯學上來說,古史辨學派用的是默證,這個比較專業,在這里我就不討論了。不過有一點,特別有意思,大家知道有關這方面的討論,現在還在進行。就在前幾天,在上海大學舉行了一個“古史史料學研究的新視野國際學術討論會”。我自己沒有能去參加,他們把材料給我了,上海大學的謝維揚教授寫了一篇文章——《古書成書的復雜情況與傳說時期史料的品質》。他是那個會議的組織者,他的文章提出一個新的對于疑古學風的批評論點。他說,層累造成的古史說很大的問題是因為是單線發展,層累造成的意味著不斷地單線發展。古代傳說的變化實際上可能是很復雜的。層累造成的古史說,如果是單線的話,你就得把古史傳說排隊,越排越晚。童書業先生的論點就說黃帝成為中國歷史的頭一位,最早是戰國末。大家想想,這個論點就不合理了。如果最早是戰國末,離司馬遷太近了,他怎么會采用這樣一個說法呢?他是不可能采用的。

剛才我們講到了研究古史傳說的方法問題,我覺得是這樣,古史傳說的時代當然不同于后面的時代。我們不妨把古史分成幾個不同的段落,比方說頭一段,從春秋戰國以下,包括春秋戰國,我們有很詳細的文獻記載,我們有《左傳》《國語》《戰國策》,我們還有其他諸子百家很豐富的記載,完全可以用文獻為依據進行詳細的研究,去和考古的發現互相對比和印證。可是從這個以前,我們做“夏商周斷代工程”,常說前841年,公元前841年以前就不行了,因為西周就沒有這么多的材料,當然我們有《詩經》《尚書》,還有《周禮》,還有其他一些材料,然而究竟不能和春秋、戰國相比。可是包括商代晚期一直到西周,我們還有甲骨文金文,還有直接的文字材料。在已發現的甲骨文前面,比如說武丁以前,或者說盤庚遷殷之前,基本上就沒有直接的文字材料了,可是我們多少還是有一些材料是可以做的。至于再往前的古史時代,當然就是靠傳說,所以我們對于古史史料的看法,應該有一個階梯性的不同。越往前,正如考古學老前輩指出的,更依靠考古學的研究。現在的話,我想我們的任務,就是包括我們討論的具茨山的調查研究,用現代的考古學的科學的工作成果來解釋和對照古史傳說把這些方面,就是馮友蘭先生說的,從疑古走到釋古,對傳說里的古史給予正確的科學的解釋。不過,這方面已經超出我的知識范圍,待會兒由李伯謙先生給我們好好講一講。 我要講的就這些,謝謝大家。