李剛田,1946年生,河南洛陽人。號倉叟。多次被聘為全國重要書法篆刻活動的評審委員,書法篆刻作品及論文多次入選國內外重要的專業活動并獲多種獎項。出版專業著作30余種。為西泠印社副社長,鄭州大學書法學院教授、博士生導師,中國人民大學藝術學院特聘教授。獲第五屆書法蘭亭獎藝術獎。曾任《中國書法》雜志主編,連續三十年當選中國書法家協會理事。

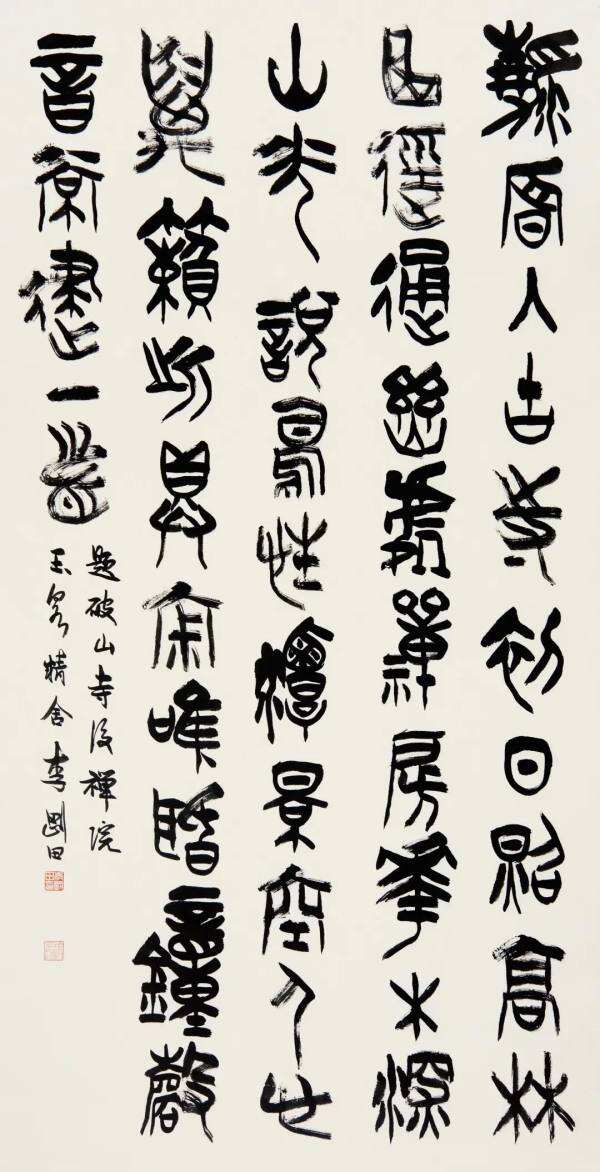

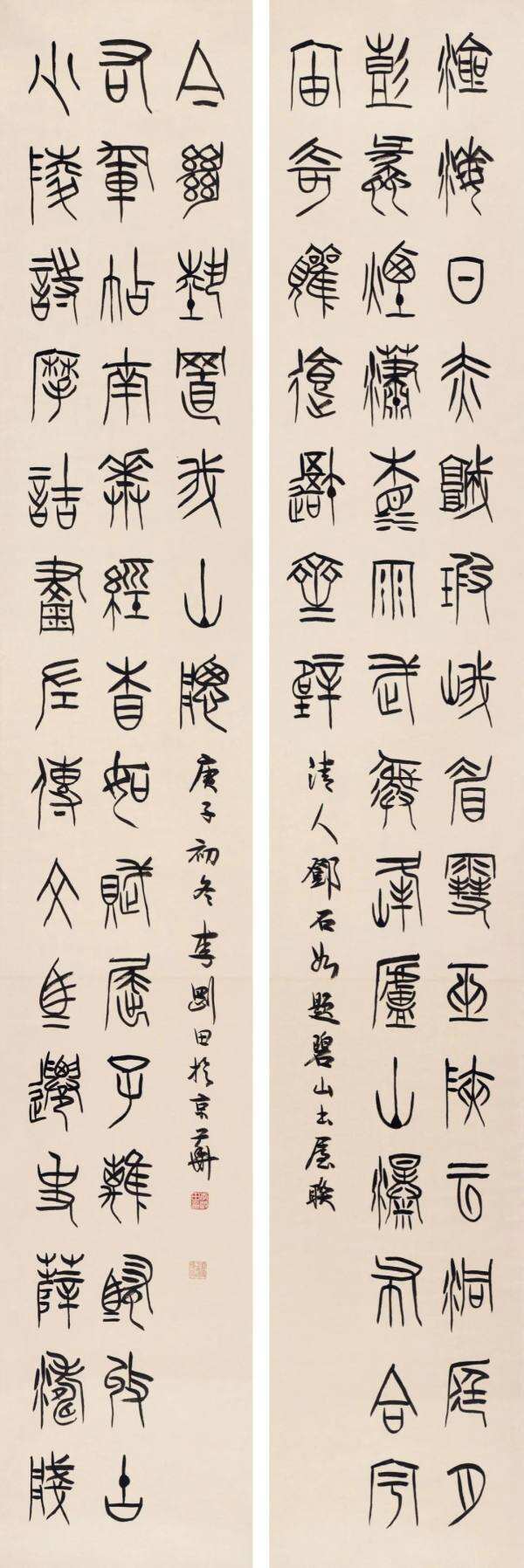

李剛田? 篆書常建詩? 紙本

金文是二千五百年前古老而神秘的文字。鑄或刻鑿在青銅器上,經過水土的侵蝕、歷史的流傳,被斑駁銅銹屏蔽了其廬山真面目。如何通過朦朧古意去探求古人的筆法是歷史留給后人的課題,如同歷史傳下了一首神秘的古曲,不是要我們抄錄在紙上,而是要用自己的歌喉來演唱,用時代的樂器來演奏這首古曲。我這么做了,努力解脫斑駁古銹的屏障,而以毛筆的自由書寫取代之,以在宣紙上墨色的自然滲化表現之。用時代的筆墨語言來表現詭異的古趣,而且用朱砂寫金文,更增加了其神秘色彩甚至是宗教意味。品讀這樣的書法,不是解讀其文字內容,而是把握其雕塑般的形式之美,品讀在筆筆生發之中的音樂般的節奏之美。(節自《李剛田書印自說——臨寫金文》)

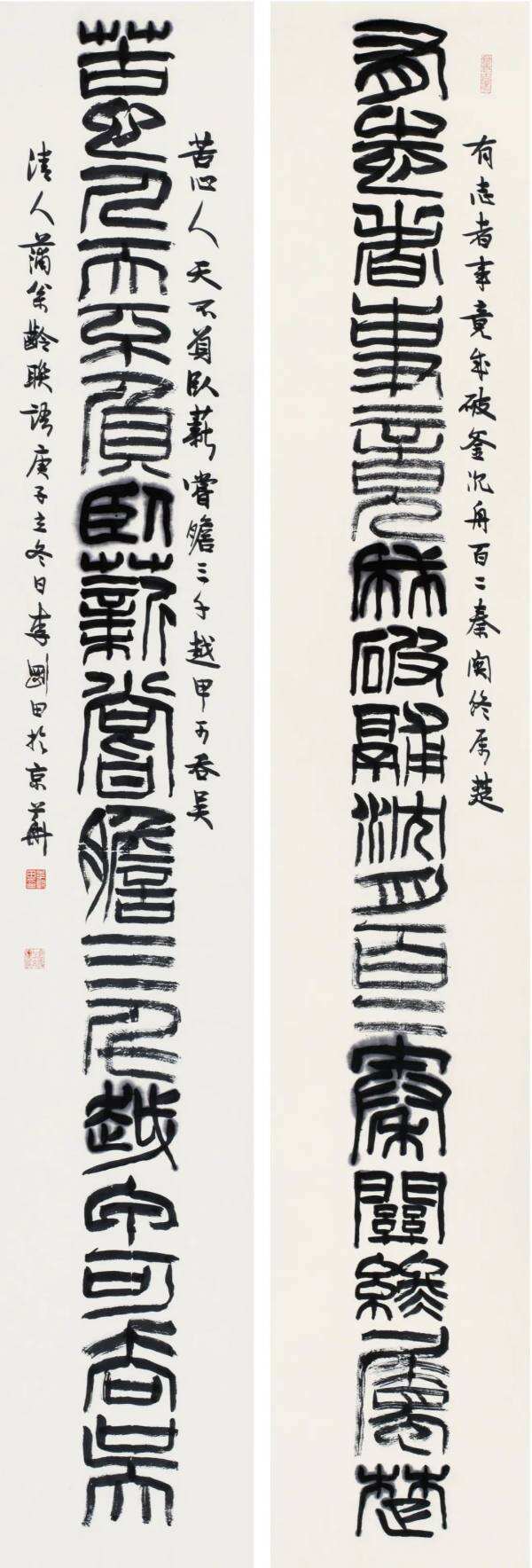

就書法篆刻藝術的章法形式而言,其類型大概有兩種典型,一種是平穩和諧之美,也就是儒家的“中正沖和”之美,孫過庭《書譜》中說:“右軍之書,末年多妙,當緣思慮通審,志氣和平,不激不厲,而風規自遠。”這是和諧美的理想境界。另一種美是在對比、襯托之中產生的。就藝術形式而言,鄧石如說:“疏處可走馬,密處不使透風,常計白以當黑,奇趣乃出。”他所追求的就是在對比、襯托中表現的美,這種美的形式對視覺具有震撼力,其審美特征是不合儒家中庸之道的,但它卻符合藝術形式美的規律。用音樂作比喻,和諧的樂音在舒緩悠揚中抒情,而激昂的樂曲在“嘈嘈切切錯雜彈”之中感染人。(節自《篆刻篆法百講——對比之美》)

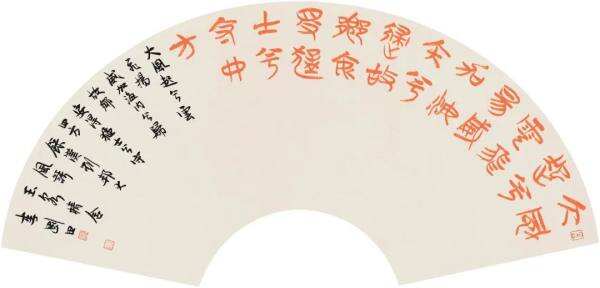

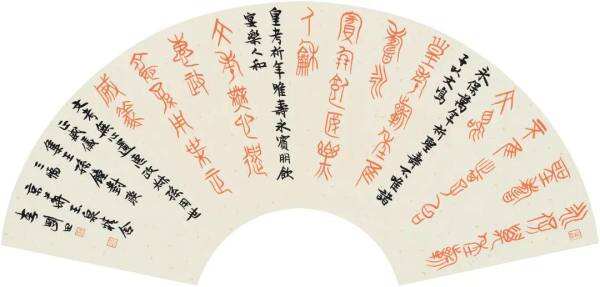

理論家說寫字不是書法創作,但我之書扇寫字與創作分焉不清。所寫的這批扇面,無論如何變化章法形式,如何變化不同書體,但基本上是自己的本來面目,雖然在形式變化上也有所思考,但沒有刻意去求新奇與追風格,其間一以貫之地頑固地表現著自我。這個自我不是張揚的、刻意的、設計的、嘩眾的、媚俗的,而是如日月之瀉光華、江河之向東流,一切順乎自然。自然是大道、是至道、是至境,但這自然又不是原始狀態的混沌或童孩時期的蒙昧未開,而是既雕既琢、復歸于樸。(節自《擁雪書扇散記》)

寫扇面不難又難。其不難在于形式,折扇或團扇的形式是相對固定的,書者在這有限的空間與具有規定性的形式中去追求變化與自由。一切是自己的書法基本功在作支撐,所謂的創作中的種種觀念、各色主義以及美術性的設計等都表現不出作用。單就技巧與形式來說,扇面書法比其他形式的書法要顯得單調與簡單。其難在于真正要把扇面寫出耐人咀嚼的“味道”來太難了,其難不單單在于形而下的技巧,而在于作者的氣質稟賦、文化素養乃至胸襟器識。扇面書法是近觀的、靜態的,不但要耐“看”,即形式動人,更要耐“讀”,即內蘊豐厚。扇面書法在形式上難以出新出奇出與眾不同的靚與眩,所以其內在的“文化風格”顯得尤為重要。這文化風格不是由頓悟所得,而是漸修而成,是可意會而不可言傳的“草色遙看近卻無”的一種境界,是對書法細細品讀玩味中的文化感受。(節自《擁雪書扇散記》)

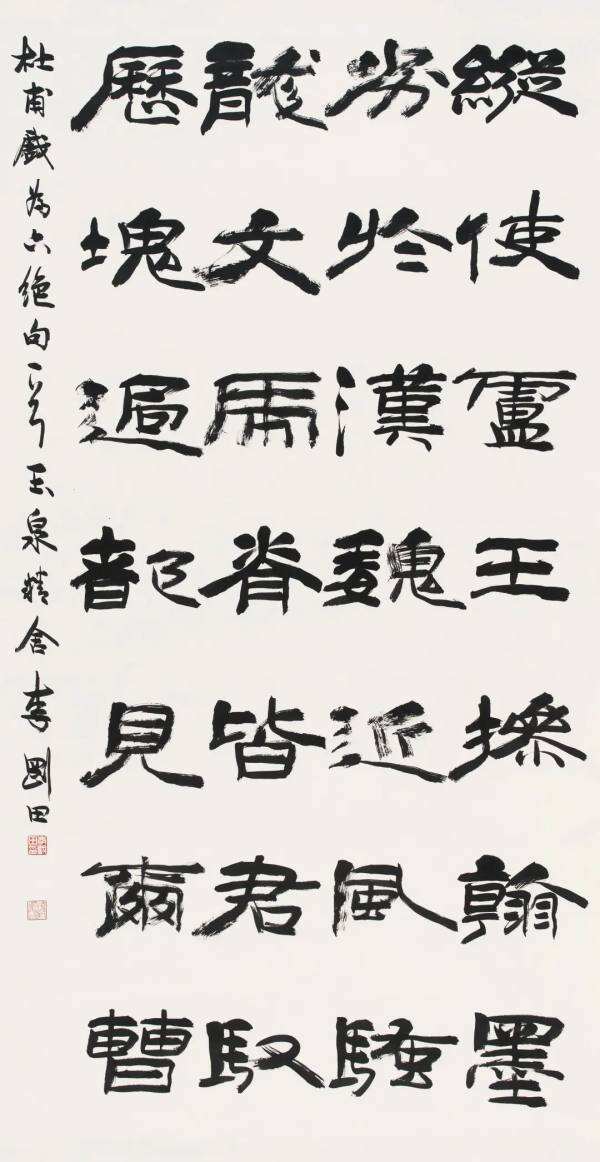

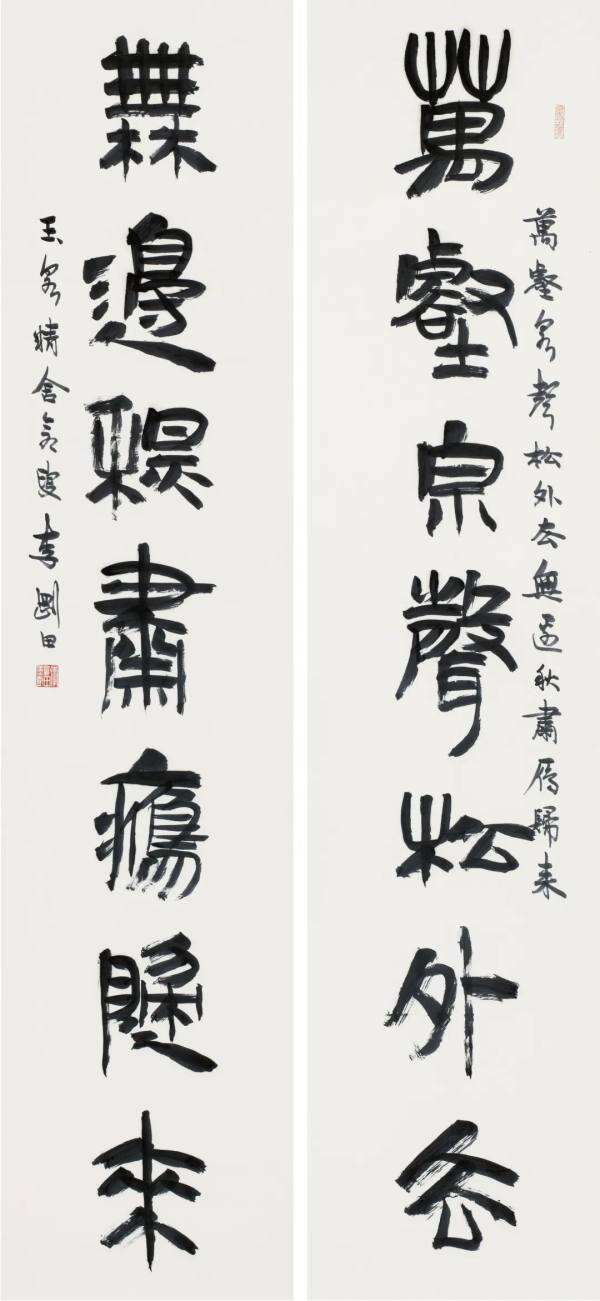

李剛田? 篆書大風歌? 紙本

李剛田? 篆書集王孫鐘聯? 紙本

寫意式的作品并不一定具有真正的寫意精神,而工筆式的作品也未必沒有寫意精神,也即馳刀石上刀刀生發間的激情體現。其實寫意畫中的細節刻畫,作者也是小心翼翼地力求簡練中的準確,盡精微才能致廣大。而工筆畫雖然在形質上精雕細琢,而好的工筆畫非常重視大的氣象,使人感到精神上的自然與開闊。寫意與工筆不但要從技法與作品的具體形質上來作分野,更要從精神上來理解“寫意”。(節自《寫意精神與作寫意狀》)

古典的文人書法一直在追求一種虛靈和諧之美,前面所談篆書結構求中正沖和與攲側變化就是這兩種美的形質,中正之勢自然表現出虛和之美,而攲側生勢,由勢生力,表現出力量的健美。如果說王羲之的行書、褚遂良的楷書表現著虛和之美,那么顏真卿便是厚重的力量美的表現;如果說清人鄭簠的隸書表現著一種虛靈之美,那么鄧石如的隸書則表現著一種力量型的健美。包世臣評鄧石如說書:“懷寧筆勢固如銅墻鐵壁,而虛和遒麗,非其所能……”李瑞清評其書:“下筆馳騁,殊乏蘊藉。”他們是站在文人中庸審美觀上對鄧石如書法的批評,但從中我們可以看到下筆馳騁與蘊藉中和、銅墻鐵壁與虛和遒麗是篆書中兩種相對應的審美表現。今天在篆書創作中,我們不能說這兩種美孰高孰下,各有其不可替代性,大體來說求虛和之美者多重作品的內在韻致醇厚,求力量美者多重作品外在氣勢的表現,在創作中都不可缺少,只不過不同的人對此有不同的把握而已。(節自《我說篆書藝術》)

李剛田? 篆書鄧石如碧山書屋聯? 紙本? 2020年

作家是文心雕龍,是大手筆,表現大場景,需要大智慧,而書法篆刻是雕蟲小技,為壯夫所不為。然而世間萬物大與小是相輔相成、相互依存的,在不同的參照之中又是相對的。沒有細節的“大”是大而無當,是假大空。作家筆下的大場景是許許多多的細節堆砌起來的,文學作品中表現的動人細節來源于作者對生活的體驗和提純,細節中表現著作者的才情思緒,寫作技巧中展示著作者的慧心。沒有細節的優美與深刻,作品便只能“看”而不可讀。看者,用眼去看熱鬧;讀者,用心去品味內涵。所以作家須用雕蟲的手段來完成雕龍之事。(節自《龍蟲并雕——李剛田書印隨筆》后記)

王鐸書法兼具內涵的文化厚度、形式的表現力和作者精神氣質表現的三方面。其文化厚重并非通過書寫內容才表現出來,相反,他傳世的許多經典作品是把“二王”傳世法帖放大開來在大幅的紙或絹素上痛快淋漓地表現自己的審美理想,今天我們可視為“無內容書法”(指文字內容),而不假詩文內容的純形式表現同樣能傳達出文化精神和廟堂氣象。另一方面在王鐸的筆墨表現中,自然流淌著他的氣質稟賦乃至其悲劇性的人生經歷(其政治上的選擇與作為一個人的氣質與修養并不可等同而論),其書作中并沒有刻意表現自我,而“我”卻無處不在。當下展覽時代書法創作突出形式而缺失文化氣象與人的精神世界,從王鐸為代表的明末清初書家的作品中我們可得到一種啟示。(節自《李剛田書印自說——臨王鐸詩稿墨跡》)

大幅可視,小幅宜讀;可視者用目,可讀者用心;目視其外在形式之美,心讀其內在韻味之醇。大幅多重沿空間展開的建筑般的美,相比之下,小幅雖也重形式,但更重沿時序展開的音樂般的韻律。所以大幅重黑白對比、重空間構成、重形式對視覺的沖擊力,而小品則重隨緣生機的自然書寫性、重沿筆勢往復和文辭節奏展開的流動之美。大作品重氣象恢宏,小品重耐人尋味。(節自《中國當代名家書法小品——李剛田集》后記)

然世間大小是相對而言,無此也無彼。大事情的成敗,往往決定于細節,而從一個人的細行瑣事中,也可洞窺其胸懷度量。由此推及書法,大幅作品不可虛張聲勢而索然無味,小品也不可一味展示雕龍鏤鳳手段而流入甜熟庸俗。小品要有納須彌于芥子的內在大宇宙,如尺水寸山的畫幅,可使人臥游千里,騁思無盡,由此及彼,由微云及泰山,得大氣象與深遠境界。這大氣象與創作的技法、作品的形式有著直接的關系,但最根本是決定于作者的氣質稟賦、人格修煉及胸懷學養。所以大幅作品是“造”出來的,小品則是“養”出來的。(節自《中國當代名家書法小品——李剛田集》后記)

李剛田? 祖國萬歲

李剛田? 縱橫逸氣走風雷

李剛田? 一片冰心在玉壺

李剛田? 寂寞之道

《論語》曰“溫而厲,威而不猛,恭而安”,《道德經》曰“方而不割,廉而不劌,直而不肆,光而不耀”,都是言做人境界,卻貫徹在晚明以來的文人對聯書法創作之中。當然,審美在主調中有著多元,雅正之意與金石書卷之氣也是清人對聯書法所追求的重要審美境界。比起其他書法的形式來說,由于對聯書法形式規定性較強,形式的變化空間很有限,于是明末以來文人書家的對聯書法無意于在形式上求新求變,而重在內在文化境界的蘊含。前人的對聯書法不僅僅讓人去“看”,即欣賞其外在的形質之美,更重“讀”,即品讀其中的意味,從中感受淵深與博大,在文采風流與翰逸神飛的無間交融之中,感受作者的氣質稟賦、修養情操與人格魅力。這種將文辭、筆墨、人格糅合在一起的審美方式,是中國古典哲學思想中天人合一,真、善、美合一理念的表現。(節自《李剛田對聯書法集》后記)

在注重形式表現的展覽時代表現傳統文化精神,最重要的、也是最根本的是提升書法創作主體——人的傳統文化素質、道德修養乃至人生價值觀。書法創造者要克制自然的人性欲望,追求精神的人格理想。書法創作者不但要以作品動人的形式給人以審美的享受,帶來感官上的愉悅,這是“為他人”,更要“為自己”,使創作者在投身書法藝術的過程中得到精神的陶冶。思想境界乃至人生境界的凈化與升華。不但求藝術形式與表現語言的獨立與個性化的追求,更要保持創作者精神的獨立與文化品質的個性。作品不但要給人感官愉悅,更要精神感動。作品不僅僅要形式奪人,更要耐人尋味,要承載淵深博大的中華傳統文化。這是一個新的課題,也是一個困難的課題,是時代賦予我們乃至后一代書法人的使命。(節自《近百年中國書法回眸》)

李剛田? 隸書萬壑無邊七言聯? 紙本

修身是向內的一種自我陶冶,是精神的修煉、道德的培養、心智的沉潛、定力的鑄成。作用于修身的書法遠離人的物質利益及生理需求,是精神世界的活動,而當代書法恰恰相反,在書法展覽的眾多作品“審美競爭”之中,突出作品外在形式的目的是強化作品對人的感官刺激,而缺失的是對精神的陶冶。如果說古代書法重對“人格”的修煉,而當下書法重對“人性”的滿足,而“人性”的表現一方面是追求作品形式對感官的刺激,獲得感官的審美愉悅,另一方面書法展、賽的形式把書法人帶入了競爭的隊伍中,書法成為書法人競爭生存的職業,人的物欲支撐著書法創作。對作品外在形式美的刻意追求掩蓋著書法內涵深層的中華傳統文化精神,也就是崇高的人文精神,職業化、市場化的競爭一方面是推動當代書法繁榮發展的動力,另一方面也化解或稀釋著中國傳統書法對人的精神修煉與人格培養的作用力。(節自《近百年中國書法回眸》)

我不喜歡把“創新”二字掛在嘴邊。中書協在十一屆國展中提出“植根傳統,鼓勵創新,藝文兼備,多樣包容”十六字創作理念,是充滿辯證關系的,每四個字有獨立的內涵,十六個字相互之間又是互為支撐、互為因果而不可分割的。植根傳統不是簡單的對傳承樣式的模仿與回歸,而是要植根在深厚的、源遠流長的傳統之中,而生出屬于這個時代的樹,開出屬于這個時代的花,這里對傳統的承傳是以創新為指向的。而植根傳統四個字又是鼓勵創新的定語,在植根傳統的基礎上適時新變,順勢生變,自然求變,而不是沒有前提的去割斷歷史而自作倉頡、天馬行空。如沒有植根傳統作基礎而一味高喊創新口號,則千奇百怪生矣,離中華美學精神遠矣。(節自《慵懶者說》)

李剛田? 篆書有志苦心十七言聯? 2020年

我也不喜歡把“筆墨當隨時代”這句話掛在嘴上。這句話出自清初的石濤:“筆墨當隨時代,猶詩文風氣所轉……”原本大概是說創作者跳不出時代大風氣的影響。而今人把這六個字作為創作的口號提出,在作品中每每表現出鼓努為力、刻意張揚而失去本真自然。時下展覽中的一些作品排除了“真善美”中的“真”而一味求形式之美,這百般做作而失“真”的美可謂“偽美”。……其實不必高喊“筆墨當隨時代”這個口號,展覽時代的書法與書齋時代的書法自然會發生深刻的新變,每個人自覺或不自覺地都處在這個時代的模鑄之中,與這個時代同頻共振既是主觀的追求,又在客觀規律的規定性之中。作而失“真”的美可謂“偽美”。(節自《慵懶者說》)

【詳見《中國書畫》雜志2022年第8期】