《鄭州晚報》報道版面

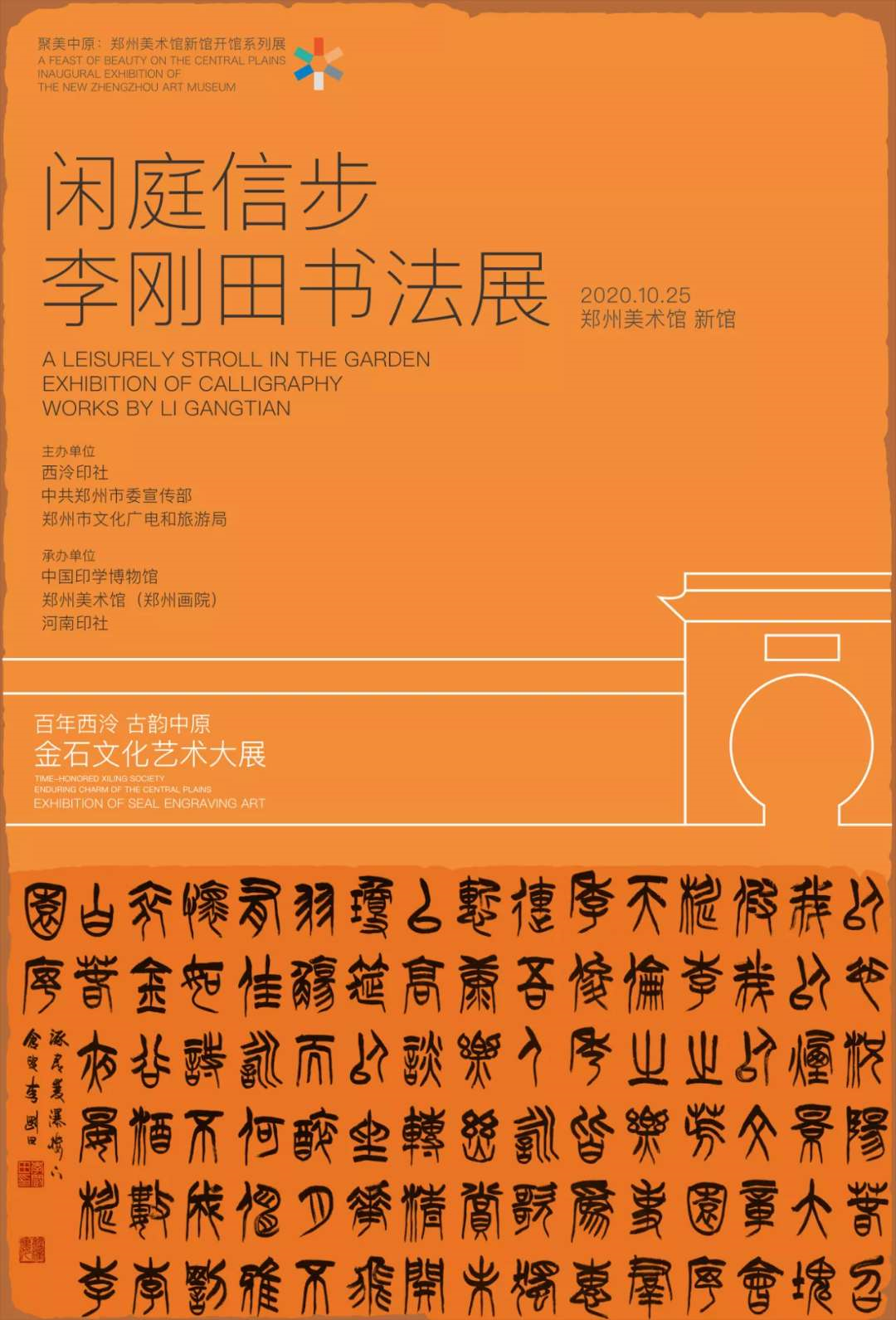

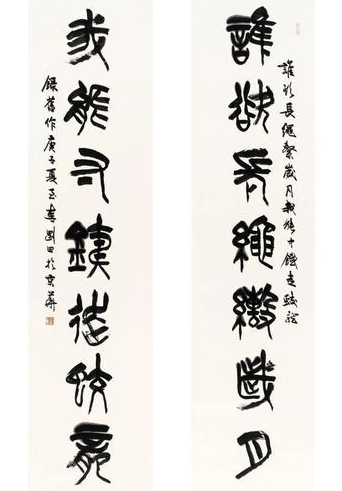

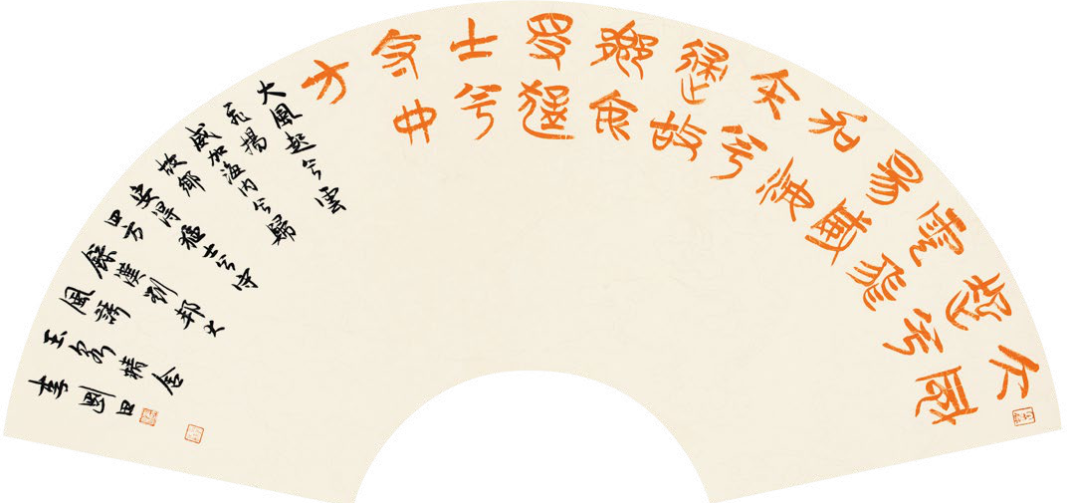

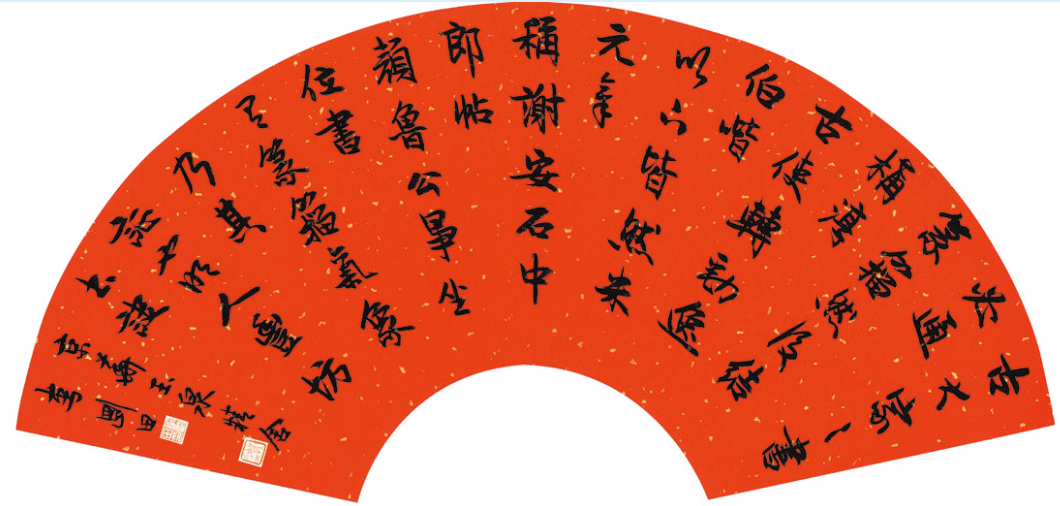

10月25日,“閑庭信步——李剛田書法展”將在鄭州美術館新館開展。

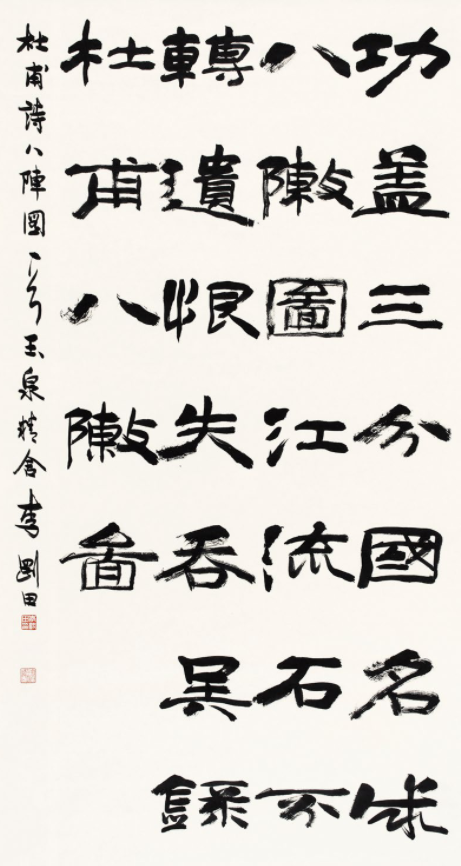

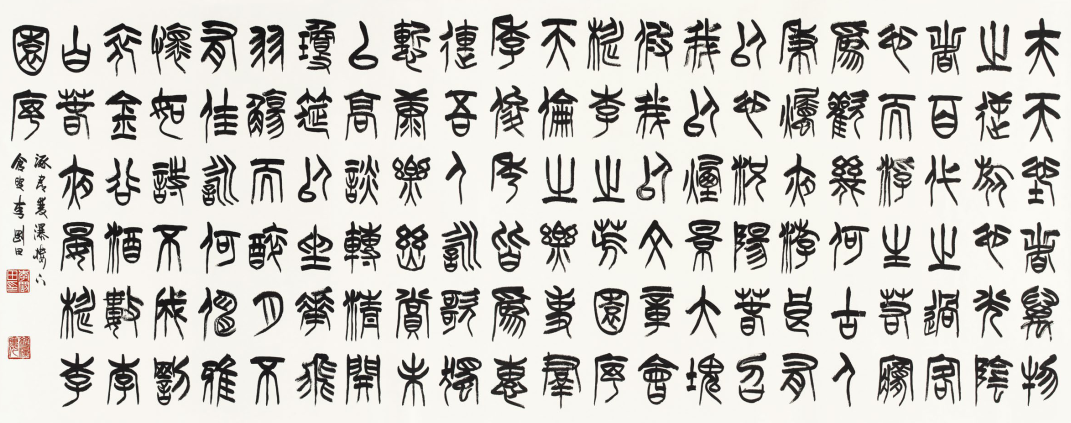

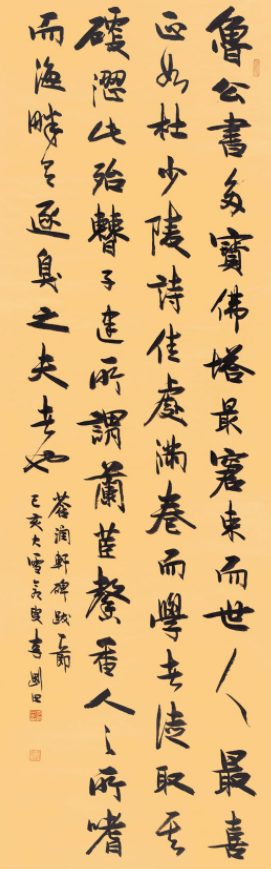

李剛田是當代具有代表性的書法篆刻家之一。半個多世紀的藝術生涯,鑄就他圓融敦厚,溫文沉著的為人、為藝之風。其書印創作刀筆結合,剛健雄渾,質樸厚重;其文論長于辨析,獨出機杼,不落窠臼;其砥礪德行,注重公益,講學授藝,任勞任怨,不辭勞苦。2015年,他在獲得中囯書法蘭亭獎藝術獎時,中國書法家協會在頒獎詞中以“當代書壇德藝雙馨的楷模”評價他。

此次展覽的作品均為李剛田創作成熟與穩定時期的精品力作,書體多樣,形式豐富,共六十余件,是其回饋家鄉的慷慨捐贈和美好祝愿。展覽以“閑庭信步”為主題,充分體現了李剛田優游于藝境的自信,同時更體現的是其淡然之心。

近日,記者專訪李剛田先生,了解其沉潛翰墨、孜孜以求的創作狀態與心得,暢談當代創作思潮、展望書法篆刻發展。

做的是自己喜歡的事,

執著到頑固單純至深刻

搞藝術的人大凡有兩種類型,一種是思想跳躍,不斷與時俱進,不斷提出新的口號,不斷在創作上求新變,不斷展示出新招數而使人注目,這當然需要才華出眾,膽量出眾;另一種類型是“不思新變”,又不愿行走江湖,順著自己的習慣性發展,就在自己的腳下挖一口深井,隨著時光的延伸,越來越單純又越來越深刻。

李剛田把搞藝術的人大體分成上面兩類,并坦言自己是后者。“執著、頑固、少靈巧,俗稱一根筋,是愿帶著花崗巖腦袋見上帝的、無才華又不思新變的慵懶者。”

李剛田生活很規律,晚上9點前入睡,早上4點起床。著書、臨池、刻印,參加專業活動,給學生上課,日復一日,單純而又充實,好不忙活。弄翰雕蟲的投入,思上云霄的自在,妙墨忽成的喜悅,分享暢談的快意,他沉浸其中,似不知疲倦。

對于這樣日出而作,日落而息的李剛田,有人說他像老農民一樣——很老實,且沒才氣。李剛田并不在意,說“沒有才氣”也是一種境界,這樣會比較純粹。

“種田很好哇!你認真耕耘,投入心血,老天不會薄人,你偷懶,不去辛苦施肥灌水,莊稼就長得半死不活。”李剛田說,他們全家在北京郊區租了三分菜地,周末八口人帶上干糧去種地,“我自己很享受在驕陽下出一身臭汗的愉快,更重要的是讓小孫子了解農事,親近大自然,從親手埋下種子到收獲果實,真切理解‘誰知盤中餐,粒粒皆辛苦’。”

自童蒙時期描紅開始,李剛田習書至今已經超過一個花甲的年歲。種“書法之田”的李剛田,多年堅持硯田躬耕并不是意志力在起作用,或者是刻意克制自己,而是順其自然,水到渠成的,“我很幸運,自己的愛好和社會事業是一體的。書法使我感到愉快,書法篆刻的世界是一個五光十色的世界,我在享受‘辛苦’,享受人生!”

而對自己書法創作的評價,他覺得與多年前相比,也只是更老成一些、更自然一些、更本真一些,更具“閑庭信步”的從容。

效法古人先賢,

心正意誠以自然本真為上

年輕時,李剛田也曾有過“指點江山、激揚文字”的傲氣,恃才傲物,目空一切,想要超越古人。后來對書法了解越多李剛田才越知道難點在哪,越知道天高地厚,到老了反而開始有點束手束腳起來,發覺自己還很淺薄。

李剛田在書法道路上有一個參照系,一個以古人為參照的視角,“前賢是值得敬畏的,我們自己的精力有限,畢生的努力會被客觀機遇和個人天分所限制,當面對古人所創下的一座座高山,你才會有自己的動力,而感到自己需要不斷進步。”

李剛田認為,傳統文人有兩種內涵:一是指其學識胸懷,要讀萬卷書、行萬里路,要學而思、思而學;二是指其風骨情操,這一點最重要,也是當下書法界失落最多、亟待喚回的一種傳統文化精神。

“孔子所說的‘志于道,據于德,依于仁,游于藝’?,而今只剩下了‘藝’?,這是最值得反思的。?”李剛田說,書法的展覽時代已經到來,不可能再回到追求林下風味的東晉文人時代及顏柳歐趙的范式中,書法藝術的視覺藝術屬性已經彰顯。站在展覽時代的立場對藝術新形式的探索,是對歷史遺存的主動把握,把舊有樣式賦與時代的生命力。

“當下展覽在以王羲之為代表的帖派創作中,有許多優秀作品,在追求晉人內在精神的同時,在形式表現上突破前人的模式,創作中注重內涵深厚又有具有形式感染力,適應展覽形式而變,順應個人審美而變,適時新變。但也有很多作品為求在眾多展覽作品中突顯,向極度精工與極度寫意兩個極端發展追求另類效果嘩眾取寵。

“如果形式的變化不是順時而變、自然而變,名為師法王羲之,實是悖離了自然本真的‘蘭亭精神’。王羲之一脈書法一千余年來都潛在地保持著一種文人士夫氣,有一種‘貴族氣象’,這種貴族氣象是中國傳統文化的高端,是高格脫俗的大雅之音。”李剛田表示,展覽時代的書法創作從理念到技法與形式的深刻新變,在自然塑造著這個時代的新風,同時也在悄然無聲地改變著每一個書法人的創作理念乃至筆墨表現,書法走進展覽時代,不是文化的減負與形式的張揚,而是從作品的文化內涵及藝術的表現力兩方面時代給我們提出了更高的要求。

李剛田認為,應在順應自然中漸漸成熟與完善,才能造就獨立的風格。“一切要以自然本真為上,自然本真是為藝做人的根本,是中華美學、哲學乃至做人的最高境界,就是《大學》中?所說的‘心正’與‘意誠’。這樣我們才能找回書法中失落的傳統文化精神、中華美學精神。”

唱響時代主旋律,

體現正大氣象

李剛田曾任中國書法家協會主辦的中文核心期刊《中國書法》主編,對于辦好刊物他有著自己的理念,認為刊物的定位并不是主編的主觀設計,而是主編對客觀的正確認識與主動把握,是因勢利導而不應是想當然的閉門造車,是冷靜地分析刊物自身特點與生存環境后的選擇。

刊物要認真貫徹黨的文藝方針政策,要唱響時代的主旋律,要體現正大氣象,要奏出黃鐘大呂之聲,要走厚重、飽滿、包容、精典的辦刊路子,要站在學術高端與創作前沿,通過專業的權威性來贏得讀者、占領市場。

刊物不必去刻意去設計一種所謂的個性或刻意去追求所謂的時尚,應用心把《中國書法》鍛造成一個精品刊物,這種無意于個性,正是其個性所在。

用服裝來作比喻,《中國書法》應是各種服裝中的“正裝”,而不是各種五顏六色、五花八門的奇裝異服,不用奇和怪去吸引讀者眼球,當然“正裝”也有許多變化,也要充滿活力,也不可刻板如泥塑,但正大氣象應是其特點,在各種刊物不斷求新求變的時尚中,把握正大氣象尤為難能可貴。

一以貫之地堅持獨立審美追求

這個時代是一個提倡創新的時代,創新是這個時代的生命動力,但是李剛田說:“我不喜歡把創新兩個字掛在嘴邊,并不是不需要創新,但是對書法來說,它是一個相對封閉的藝術。沒有前提的創新,千奇百怪的書法形態都會出來,就會遠離中國人的審美,遠離中華美學精神。 ”所以,創新需要在植根傳統基礎上,是一種不自覺的、水到渠成的創新,“需要的是‘驀然回首,那人卻在燈火闌珊處’的境界,而不是刻意的設計。 ”

李剛田以當今篆刻為例說,篆刻要在形式上有新變,要符合這個時代的審美,從實用物制作到藝術創作,從文人的書齋里走向社會公眾,形式上必然要有變化。但是,有變化并非是將原來的東西全盤否定,篆刻亦有它不能變的東西,就是其獨特的美學精神,這是延續下來的傳統,植根傳統又直面當代,不能割斷歷史而另起爐灶。

“我們不能把篆刻變成繪畫、變成工藝,但我們可以吸收美術的東西,借工藝技巧作為支撐。但是最終,刻出來的作品要有印的味道,要有篆刻特殊的審美感覺、有‘印味兒’。”李剛田說,日本篆刻形式上走得很超前,特別注意章法的一種黑白對比關系與明快爽健的刀痕,但是他們的印刻出來,怎么都覺得像個木戳子,這是因為他們沒有我們所追求的金石氣,而金石氣是篆刻的靈魂,日本書法家還沒有站在這個角度理解篆刻,而更多的是站在形式構成的角度去理解。篆刻必須要刻出它的金石氣,這是數千年來的積淀,這就是傳統內在的精神。

李剛田坦言,他喜歡在自己腳下挖一口深井,朝著一個方向不斷鉆研下去,就會發現越鉆越有興趣。

“六十初度更從容,白發頑童誰笑翁?有子有孫三代樂,無官無產一身輕。幾番風雨仍頑健,一片冰心鑒濁清。春到詩懷生爛漫,晴云瘦鶴翥遙空。”這是李剛田《六十自壽》中對自己心情和狀態的描述。

如今,十多年過去了,他依舊寫字、刻印、讀書,“我已經步入75歲了,對75歲的老人來說,沒有什么自強不息,也沒有所謂的工作規劃,就是干自己愉快的事情,順應自然,順應客觀世界,正如展覽定位‘閑庭信步’,是現實生活的態度,又是理想的一種境界。”

鄭報全媒體記者?蘇瑜