拓遍大江南北

弓背曲身于石窟石刻之間

李仁清四十年如一日的堅守

“復活”出一段段塵封的歷史

我國碑刻傳拓技藝傳承千年

是印刷術發明前創造的文獻復制技術

一直以平面碑文和墓志為主

對高浮雕造像和立體圓雕則束手無策

李仁清在鞏義石窟寺進行拓印(資料照片)。

1963年出生的李仁清

是河南省信陽市商城縣人

1982年起

他作為河南省古代建筑保護研究所的

一名普通學徒工

先后參與了古建、石窟、石刻等

調查、測繪與傳拓工作

漸漸對高浮雕造像等

有“生命”的石頭產生了感情

卻常常為無法拓印下來而苦惱

受到正投影測繪方法的啟發

李仁清開始探索在高浮雕石刻上

進行立體拓印

經過幾十年的摸索

曾經被認為不可能的想法

如今變成了成熟的技藝

在位于鄭州市金水區文化館的工作室里,李仁清查看完成后的拓印作品(11月16日攝)。

上紙、噴濕、剪紙、砸刷、晾干、撲墨……

一系列的流程將雕像上的細節

纖毫畢現地展露在宣紙之上

在位于鄭州市金水區文化館的工作室里,李仁清在撲墨(11月16日攝)。

在位于鄭州市金水區文化館的工作室里,李仁清進行砸刷工序(11月16日攝)。

在鄭州商都遺址博物院臨時展廳里的體驗區,李仁清向學員演示撲墨(11月17日攝)。

而據李仁清介紹

這僅僅只是小部分的工作量

后期修復則是一個巨大的工程

與傳統的平面拓印不同

高浮雕拓印需要將濕透的宣紙

沿立體雕像輪廓剪開

直壓在各個部位

因此拓印后的宣紙呈碎片狀

而李仁清則需要把成百上千張的碎片

粘接在一起

修復成一整幅平面作品

在位于鄭州市金水區文化館的工作室里,李仁清進行噴濕工序(11月16日攝)。

在位于鄭州市金水區文化館的工作室里,李仁清進行粘接修復(11月16日攝)。

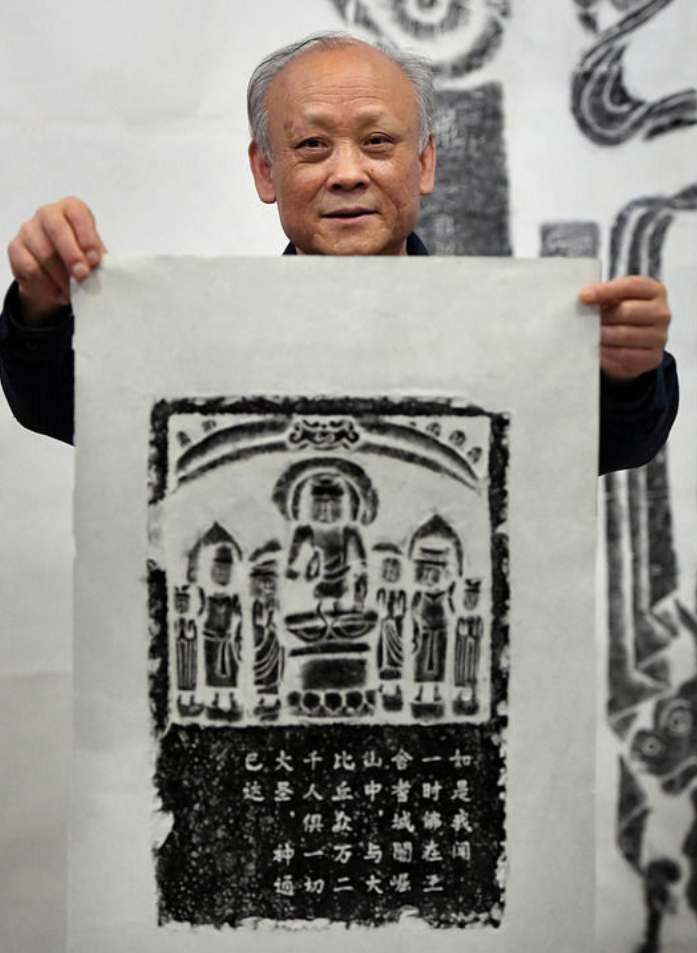

在位于鄭州市金水區文化館的工作室里,李仁清展示拓印作品(11月16日攝)。

高浮雕傳拓技藝將不可移動文物

按1:1的比例

轉化為可移動文物

甚至可以將石刻上的

裂隙、剝蝕等病害記錄下來

為觀察和保護文物提供準確信息

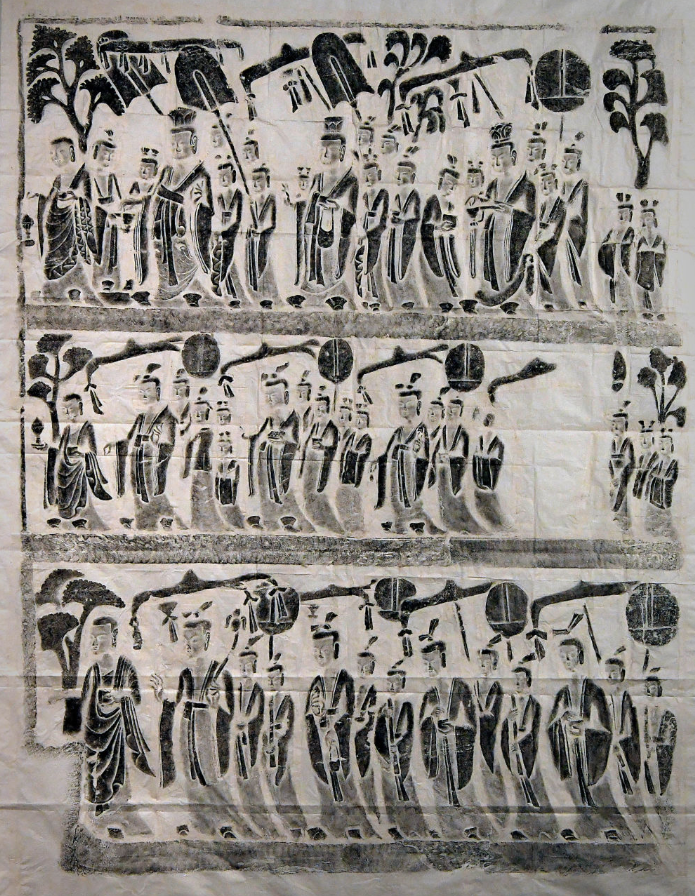

這是李仁清的高浮雕拓印作品(拼版照片,11月17日攝)。

這是李仁清拓印的鞏義石窟寺的《皇后禮佛圖》(11月17日攝)。

多年來

李仁清的傳拓手筆留存在

北宋皇陵、嵩山石刻

黃河小浪底古棧道、鞏義石窟寺

等眾多研究保護項目中

為“天地之中”嵩山古建群申遺

絲綢之路申遺等工作提供了珍貴資料

在鄭州商都遺址博物院的臨時展廳里,李仁清查看自己的拓印作品(11月17日攝)。

目前

李仁清在原作拓片的基礎上進行高清掃描

按敦煌壁畫的顏色調色

參照制作古字畫的要求微噴上色

創作出色彩斑斕的“彩拓”作品

↑這是李仁清在原始拓片基礎上制作的文化創意產品

“我們的高浮雕拓印在歐洲非常受歡迎

如果把我們的創意彩拓作品推廣出去

對宣傳中國傳統文化也具有一定意義。”

李仁清說

在鄭州商都遺址博物院的臨時展廳里,李仁清為學員講解拓印作品(11月17日攝)。

如今李仁清是河南省非物質文化遺產

高浮雕傳拓技藝代表性傳承人

他的兒子兒媳也傳承了他的技藝

另有五個拜師的徒弟跟隨他學習

聽過他授課的學生也有數百人

在鄭州商都遺址博物院臨時展廳里的體驗區,李仁清(右)指導學員撲墨(11月17日攝)。

“隨著時間的推移

石刻會出現風化

大量文物需要保護

不是一代兩代人能做完的

我希望能將這項技藝更好地傳承下去

將歷史信息更多地留給后人。”

李仁清說

在鄭州商都遺址博物院臨時展廳里的體驗區,李仁清向學員演示撲墨(11月17日攝)。

在位于鄭州市金水區文化館的工作室里,李仁清進行粘接修復(11月16日攝)。