春日大地,草長鶯飛。一場新雨后,鞏義市大峪溝鎮海上橋村空氣清新,草木清香沁人心脾。走近后,不難發現,古老的鄉村,對你意味著什么?濃稠的鄉愁,你將如何安放?厚重的鄉土,你又有著怎樣的依戀?這個有著22座省級文物保護院落的村子,于2019年列入第五批中國傳統村落名錄后,至今的每一年,每一天,都在迎來送往。

海上橋村位于鞏義東部,距市區3公里,村域面積4.8平方公里,667戶2559人。據傳,這里原有一眼翻花泉,人稱“海眼”,終年不涸,人們搭橋過往,因而得名“海上橋”。

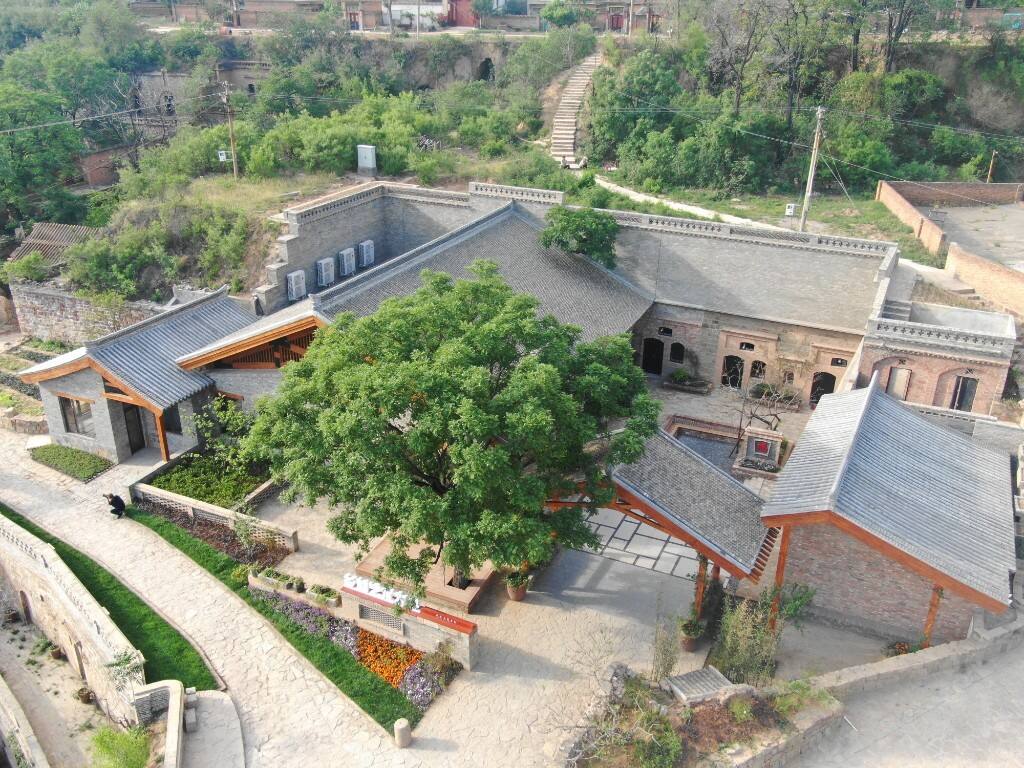

海上橋核心區占地面積20余萬平方米,擁有清代中晚期古院落42處,整體建筑坐北朝南,南低北高,大多數為一進式和二進式四合院,院內配以廂房、倒座和門樓,雕梁畫棟,古色古香。

因地制宜,巧借地形走勢,妙用石塊等材料,因天材就地利,不必中規中矩,孕育出海上橋村的和諧之境。青石小瓦拱門洞,曲徑通幽處,仨倆游人、四五朵春花、七八棵綠植,縈繞著素樸而迷人的風情,一轉身,一回眸,總能遇到驚喜。目前,該村擁有清中晚期規模院落42處,22座省級文物保護院落如顆顆明珠散落,光彩奪目,著名教育家王廣亞先生的故居就在其中。

“一棵樹就是一段鄉村的記憶,我們決不能讓它消失。”為了一個院,一條路,一塊石而專項施策,在海上橋有很多。角檐上的雕獸,墻壁上的窗格,甚至直徑兩厘米以上的雜木,都要經過規劃組和工程指揮部的決議。這里的古藍磚是從全國各地農村回收來的;麻扎泥是工人用腳踩出來的,里面添加了紅糖、糯米、骨膠等傳統原料;還有更多舊石條、石構建、石磙、石磨等……在規劃設計師彭志華的眼里,讓文物活起來,讓文化落地,才是打造海上橋的最高境界。

從一座座古老院落走過,山坡高處的一塊空地上,10多個帳篷散布各處。綠植繞藤春色美,池塘水清蝦嬉戲,田間蔬菜長勢正好好,田園風鋪面而來。幾個人正在擺弄釣竿,為第二天孩子們釣蝦做準備。

鞏義市晏海旅游開發有限公司負責人常寶和記者邊走邊聊:“這就是我們的鄉野星空營地,在這兒能感受鄉村生活,能看日出、夕陽和星星,孩子們非常喜歡。”

一個個四四方方由小木板隔成的微型小菜園里,小菜芽已經冒頭,生機勃勃的。“這是我們打造的一米菜園,首先是讓孩子們了解一米是多長,然后讓他們自己動手歸整土地,種上菜,附近的土地已經流轉,下一步計劃擴大面積,開發孩子們的興趣愛好。春夏有田園美育、農事體驗,秋冬有果蔬采摘、古村尋寶等;與村里的文化項目合作,還推出了古建筑、陶瓷、剪紙、拓印等體驗課程,美味的團餐則是由海上橋茶餐廳提供。”而這,只是海上橋眾多項目中的一個。

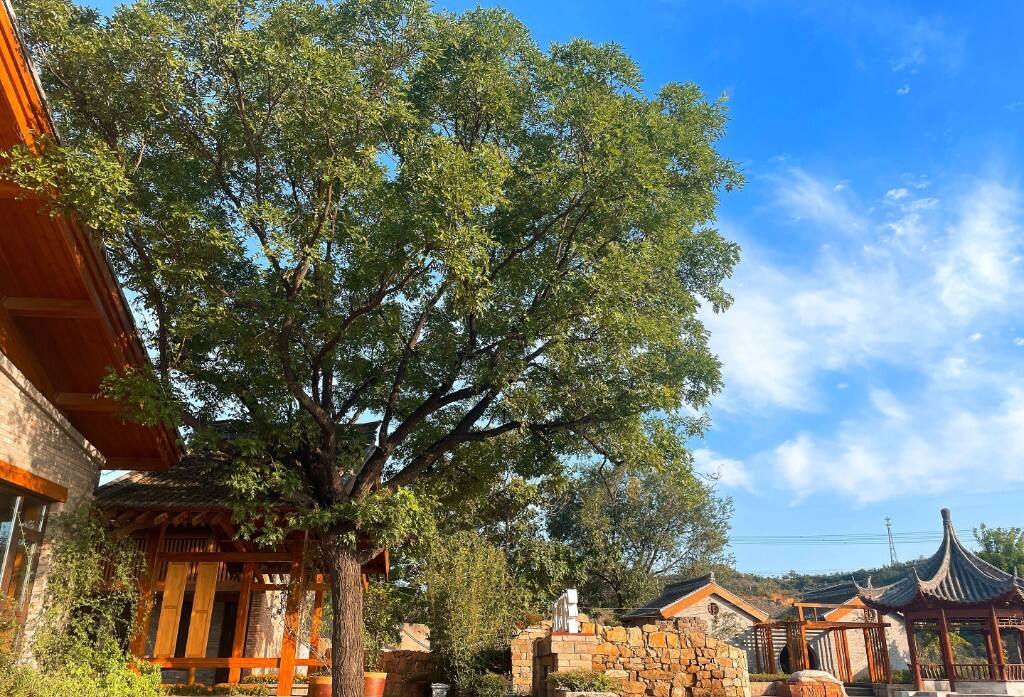

一口曾經甘甜深幽、滋養了幾代人生命的轆轤井;一間歷經歲月、依然站立的土坯房;一盤磨損了時光、磨平了轍印的老石磨;一所印證著經濟往來、生息發展的古當鋪;一堵風雨斑駁、創痕累累的夯土墻;一棵孤獨佇立、遙望游子歸家的百年老槐樹……點點滴滴,層層疊疊,熏染著鄉人無盡的鄉愁,綿長的鄉情,醇厚的鄉戀!常寶帶著記者走遍了海上橋的角角落落,話語中蘊含著對這片土地的摯愛和對美好未來的憧憬。

美學引領,點亮鄉村。大峪溝鎮一級主任科員王曉輝說:“如何讓古村落在鄉村振興的道路上走穩走遠,我們一直在探索實踐中積累經驗,下一步,將繼續在“寫生+”鄉村振興發展模式的基礎上,引進新的項目和元素。”

站在海上橋的西寨門,目光所及處有高樓林立,城市繁華可見;四野綠意盎然。春風拂面,讓人心曠神怡,林果區保持了黃土高原層層疊疊的原色。800畝林地,目前已種植板栗、黃金蜜桃,核桃、柿子等特色林果,確保了農民增收。回歸即是遠行。目前,海上橋已經與鄭州大學、魯迅美術學院,清華大學藝術學院、中央美院、首都師范大學等近20所高校簽訂了寫生協議。

榮獲“全國鄉村旅游重點村”,全國“最美公共文化空間”、河南省“文化產業特色鄉村”“鄉村旅游創客示范基地”“鄭州市3A級景區村莊”等稱號的海上橋,有自己獨特的資源,也找好了自己的路。閑暇時候,村民們坐在家門口曬著太陽,偶爾也熱情地和游客聊聊村史,聊聊村里的變化,這樣的日子已照亮了村民當下的生活。在鞏義行走,經常聽到這樣的對話:“這個周末去哪玩?”“當然是去海上橋。”

村莊烙上文化的印記,項目強力支撐,產業賦予生命,這就是今日海上橋。

正觀新聞·鄭州晚報記者 李曉霞 鞏義時報 吳瑞霞