《鄭州晚報》報道版面

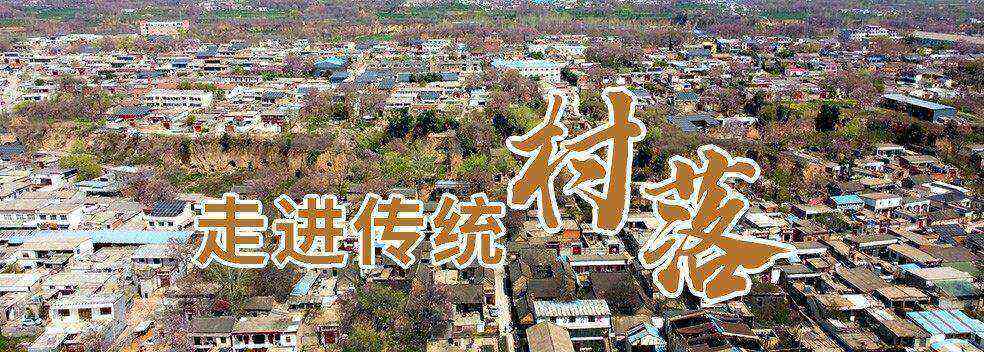

“找點空閑,找點時間,領著孩子,常回家看看……”4月9日,記者走進列入第五批中國傳統村落名錄的登封楊家門村,只見翠竹古樹、鶯啼燕舞,小橋流水、曲徑通幽,民宿書院、相得益彰……宛如走進了魂牽夢縈的故鄉。這里的一石一木鐫刻著“老家河南”的記憶,一屋一巷遺存著“老家”特有的煙火氣息。利用現有的鄉村旅游資源,楊家門正在打造一個看得見山、望得見水、記得住鄉愁的美麗鄉村。

孩子在習武

徜徉“老家河南”,找回鄉愁記憶

“聽說這里的老家記憶很好,特地趕來看看。”來自鄭州市區的王先生來到楊家門后激動地說,“目之所及皆是魂里夢里的‘老家’。”王先生說的楊家門,經過保護開發之后,還有一個名字叫作禪心居。

楊家門村周邊丘陵谷地并存,泉溪自成水系,極具特色的古屋、石窯、古樓房保存完好,是典型的中原傳統村落。穿行在古村小道上,徜徉在詩情畫意中,一陣風吹過,花瓣隨風飄舞,可謂是步步生花。作為對傳統古村落的保護利用和開發,楊家門真正還原了一個“回得去的故鄉”。

改造“空心村”,守住鄉村原生態

登封市楊家門村地理位置偏僻。十幾年前,這里荒草叢生,村民紛紛搬出村子,楊家門成了一個遠近聞名的“空心村”。

2011年初,來楊家門的陸海龍首次踏上這片土地,濃濃的鄉愁便在心里揮之不去,帶著對“老家味道”的感情,也帶著鄉村振興的使命,他決心改造“空心村”。

2011年下半年,陸海龍組建團隊,對鄉村道路、古橋、古樹、古井、庭院、老屋,以及屋內的老梁、舊瓦、泥墻進行保護性開發。陸海龍說,留住這些歷史痕跡,讓楊家門這個傳統古村落更有古韻。陸海龍成了楊家門保護開發的負責人。在保護開發中,他堅持不拆一座老房、不砍一棵樹、不填一口井、不改變原有的脈絡的“四不”原則,保護好溝溝坎坎、一草一木,守住美麗村莊原生態。

構筑“鄉愁記憶”,奏響鄉村振興共鳴曲

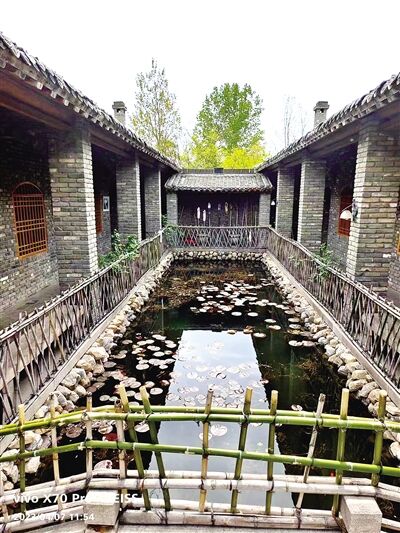

老屋、水系,充滿古韻

多年過去,如今走進楊家門,就像走進了一座天然的鄉村文化記憶博物館。石窯洞、田園農耕和傳統手工藝,成為觸摸鄉愁最直接的方式。食、宿、耕、讀,猶如一張桌子的4條腿,共同撐起了楊家門鄉村振興戰略穩固的發展格局。

楊家門精心打造的鄉宿成了體驗鄉村、鄉景、鄉情、鄉風、鄉味的真實生活場所。每一個小院子都有別具一格的名字和風情,依勢而修的房舍,古墻老瓦元素的點綴,古樸古質的手工家具,處處透露著樸拙、簡約、歸真。村民參與管理和運營,村子更宜居了,村民們的錢袋子也鼓起來了。

而楊家門崇山書院將中國傳統文化的學習與現代文化教育進行有機融合并延伸,是楊家門古村落的文化核心。人們在這里參國學、品藝術、弘道育人,傳承中華優秀傳統文化。

“天上人間”楊家門,吸引人們“常回家看看”

“在鄉村振興的大道上越走越寬廣。”說起今后的規劃,少林辦事處一位負責人表示,楊家門結合自身特點,第一階段的保護開發非常成功,下一步重點打造獨特鄉村風情的鄉村美食、有機生態菜園、露營地和老茶攤。

露營地,是楊家門下一步建設的亮點,依托水系旁天然地勢及原有村落遺留殘垣而打造,讓人置身田野,聽取鳥叫蟲鳴,感受一種慢節奏的鄉村田野生活。

老茶攤,將依據村落里遺留的石窯洞,在彎曲的小道上,置一張原生態的長桌,放幾張古樸的椅子,擺上“大碗茶”,讓人們在這里品嘗含著滿滿鄉村味的茶,看書、聊天,享受休閑詩意的生活。

日出嵩山坳,晨鐘驚飛鳥。春日的楊家門美景猶如“天上人間”,吸引越來越多的人“常回家看看”。

正觀新聞·鄭州晚報記者 袁建龍 文/圖