在5月12日舉行的中國考古·鄭州論壇上,中國社會科學院考古研究所趙春青研究員作了“龍飛鳳舞 早期夏都--論新砦遺址為早期夏都”的主題報告,認為新密新砦遺址可能為夏代早期都城。

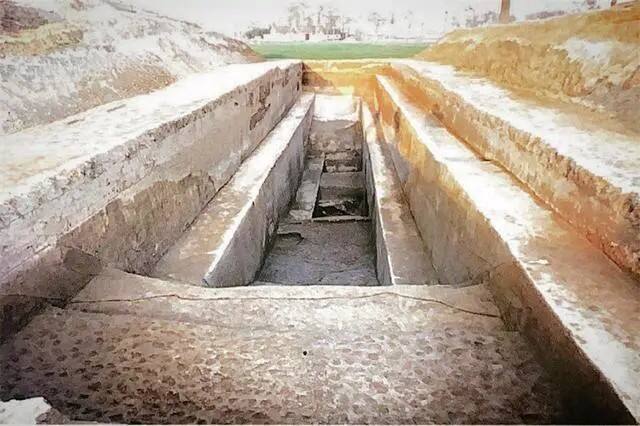

新砦遺址位于新密市劉砦鎮新砦村,面朝具茨山,南依雙洎河,總面積約70-100萬平方米。該遺址以富含晚于河南龍山文化又早于二里頭文化的“新砦期”過渡性遺存而著稱。“夏商周斷代工程”啟動后,北京大學古代文明中心與鄭州市文物考古研究院于1999年和2000年兩次合作發掘新砦遺址,最終確認“新砦期”的存在。“中華文明探源工程”預研究和第一階段研究項目將“新砦聚落布局與內涵”納為重點課題之一。中國社會科學院考古研究所和鄭州市文物考古研究院聯合于2002-2005年對該遺址進行了較大規模的鉆探和發掘工作,目前已經發現龍山文化晚期-新砦期的城墻、護城河、外壕、內壕及“新砦期”大型建筑等重要遺跡。

2010-2020年為了進一步了解新砦城址外部以及核心區布局情況,對遺址再次進行大規模持續性發掘工作。首次發現“新砦期”陶窯及東城墻外有居址,同時在淺穴式大型建筑南側發現了“新砦期”夯土建筑基址,為研究“新砦期”聚落布局情況提供了新的材料。此外還發掘出有龍紋、饕餮紋、銅容器殘片、銅刀、玉琮等一批高規格遺物。

趙春青在論壇上介紹,《史記》中的《五帝本紀》、《夏本紀》《殷本紀》詳細敘述了五帝的系統及其相互間的血緣關系,夏、殷兩代先公及先王的次序,在歷史上有很高的權威性。歷史學家丁山根據《穆天子傳》與《水經注》綜合考證認為,夏啟居黃臺。目前,學術界不少學者認為二里頭文化是夏文化,但二里頭文化的年代約在公元前1750至公元前1550年,屬于夏代的中晚期文化。新砦文化應該屬于早期夏文化,經過40多年的探索,取得了很多的新發現,特別在遺址年代、多學科研究等方面,取得一系列進展,彰顯著新砦遺址是夏代早期都邑。

趙春青從鑄銅業的發展、禮器與兵器、高等級建筑材料、社會分化加劇的遺跡、八方來朝的陶器等方面分析認為,新砦遺址有都邑的氣象。新砦城址發現有公元前2000年的龍山文化晚期城墻及護城河,公元前1850至1750年間的“新砦期”城址,以及“新砦期”的巨型祭祀遺跡。彩繪鳥形權杖頭、龍首紋器蓋、蟠龍紋圖案以及玉圭、玉璜、玉璧應該是夏代早期都邑的物化載體。新砦文化在銅器制作、禮樂建制、宮城設置、文化藝術上具有諸多開創性,是當時先進文化的代表,在中原龍山文化走向沒落之際,它作為新興勢力為夏王朝打下基礎。