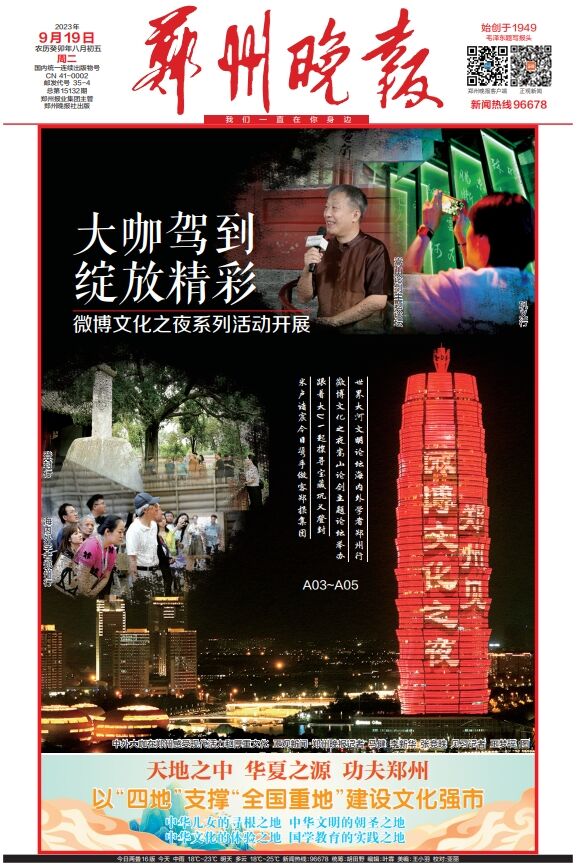

9月18日下午,2023微博文化之夜嵩山論劍主題論壇在登封嵩陽書院舉辦,來自河南文化領域的專家學者相聚嵩山腳下,圍繞“天地之中、華夏之源、功夫鄭州”這一主題,共同論道鄭州文化和嵩山文化,探尋鄭州與嵩山的歷史文化淵源,在思想碰撞中為打響“天地之中、華夏之源、功夫鄭州”城市品牌建言。

2023微博文化之夜嵩山論劍主題論壇在嵩陽書院舉辦

央視《百家講壇》主講人魏新:

讓鄭州文化在中華傳統文化中閃閃發光

作為本次論壇的主持人,作家、文化學者、央視《百家講壇》主講人魏新開場表示:“我和河南有著非常特別的緣分,第一次在《百家講壇》上講的就是《東漢開國》,而東漢時期的歷史很多都與河南有關。所以說,‘老家河南’這句話特別好,每次來都感覺非常親切。”魏新說,近些年,河南用創新詮釋傳統文化,讓人愈發感覺“老家河南”大有看頭,尤其是鄭州文化的一次次出新出圈出彩,很值得贊賞。

鄭州是中華文明起源、形成、發展的核心區域和主根主脈所在,在中華文明發展史上具有重要而特殊的地位。魏新認為,如果說鄭州文化承載著深厚的歷史底蘊和豐富的精神內涵,嵩山文化則是鄭州文化的源頭和中華民族文化的搖籃,它為鄭州未來發展提供了不竭的精神源泉。

“一個響亮的城市品牌,是城市發展的寶貴資源。”魏新認為,“天地之中、華夏之源、功夫鄭州”城市品牌是鄭州未來發展的戰略定位和文化自信的集中體現,要立足“文武雙全”城市特征,努力講好鄭州故事,讓鄭州文化在中華傳統文化中閃閃發光。

河南省社會科學界聯合會黨組書記、主席李庚香:

把“天地之中”地理樞紐變成價值樞紐

“打造‘天地之中、華夏之源、功夫鄭州’全新城市品牌,這和河南打造‘老家河南、天下黃河、華夏古都、中國功夫’的提法是一致的。”河南省社會科學界聯合會黨組書記、主席李庚香認為,“天地之中”有著很強的地理概念,黃河、嵩山在這里交匯,充分彰顯了陰陽的生命力。這個“中”字對于河南、對于鄭州來說具有很深刻的文化意義。

說到功夫鄭州,李庚香認為,少林寺最核心的是“禪”,禪文化講究的是“靜”,但少林寺僧人需要強身健體,從而就有了少林功夫。功夫鄭州要形成文武兼備、文武平衡很關鍵。

“從河洛文化、中原文化到黃河文化、中華文化,是國家文化的發展演進之路。如果‘天地之中’講的是地理的概念,那么華夏之源則是一個歷史、時間的概念。”李庚香說,人們之前對鄭州的印象是“火車拉來的城市”“中原商戰”,但如今鄭州不斷挖掘嵩山文化、河洛文化、黃河文化,不斷為中華民族現代文明、人類文明新形態做出河南貢獻。無論從地貌、地質,還是地理等因素來看,黃河文化在河南地段表現得最充分,鄭州要把“天地之中”地理樞紐變成價值樞紐,要站在高度看黃河,要站在文化、文明、國運、國脈的高度來看黃河,從而推動黃河文化在新時代發揚光大。

河南省文聯主席、省作家協會主席邵麗:

用更多優秀文藝作品宣傳鄭州文化、嵩山文化

巍巍嵩山高,滔滔黃河長。歷史長河中,嵩山和黃河共同成為人類繁衍生息的搖籃之一,一眾文人墨客紛紛登上嵩山,用文字和藝術構筑起熠熠生輝的黃河文化、鄭州文化和嵩山文化。河南省文聯主席、省作家協會主席邵麗的作品幾乎與黃河有關,如長篇小說《黃河故事》聚焦黃河、聚焦家族史,勾勒出女性自立自強的命運史;長篇小說《金枝》凝聚著黃土地滋養出來的生命智慧,可謂是一部中原大地的社會變遷史。“我在鄭州生活了20余年,始終用心用情用功抒寫人民、描繪人民、歌唱人民,用筆墨記述著中原這片熱土上發生的一切,更在這里創作出一部部具有中原特色、中原風格、中原氣派文藝作品,我深愛著這片土地。”

鄭州作為中華文明起源、形成與發展核心區域,中華文明的連續性、創新性、統一性、包容性、和平性都在這里得到生動體現。“叫響‘天地之中、華夏之源、功夫鄭州’城市品牌恰逢其時。作為中原大地的文藝工作者,我會用一篇篇優秀作品帶動和影響更多的文藝大家投身于鄭州文化和嵩山文化的宣傳推介和創新創作中,為講好黃河故事、弘揚黃河故事貢獻智慧和力量,推動黃河文化‘活起來’‘火起來’。”邵麗表示。

河南省政協民族和宗教委員會副主任董林:

把嵩山文化挖掘好,向全國、向世界傳播好

“現在的鄭州是越品越有滋味,鄭州古城的地位越來越得到人們的認可。”河南省政協民族和宗教委員會副主任董林說,“天地之中、華夏之源、功夫鄭州”的定位,對于鄭州來說是非常準確的,也是新時代發掘出鄭州新的美。

“少林功夫是中華文化走出去的一張亮麗名片,鄭州要把這張名牌擦得更亮。我認為功夫鄭州中的‘功夫’還有另外一層含義,目前鄭州正在建設國家中心城市,加快推進制造強市建設,功夫鄭州也意味著鄭州要打造多元化的城市品牌。”董林認為,嵩山天下“奧”,這也意味著嵩山的文化積淀非常深厚,需要不斷去挖掘其豐富的文化底蘊。新時代,要把嵩山文化挖掘好,向全國、向世界傳播好。

“鄭州在挖掘嵩山文化、中原文化方面下了很大功夫。我認為傳承中華優秀傳統文化,媒體宣傳一定要在‘小屏’上發力,移動化傳播一定要做到位,傳播渠道要做到多元化。同時要滿足年輕化受眾需求,改變傳統話語體系,構建青年話語體系,這樣才能引起更多的共鳴。”董林說,新聞媒體做傳播一定要有“共情”意識,講好故事,讓更多人看得懂、聽得懂、聽得進去。

正觀新聞·鄭州晚報記者 董艷竹 張倩 李曉光/文 李新華/圖

《鄭州晚報》版面截圖