編

者

按

11月8日,第十八屆中國戲劇節在杭州開幕,34部參演劇目、1部特邀劇目和12部展演劇目在杭州與溫州競相上演。為秉承戲劇節評論與創作并重的理念,《中國戲劇》雜志公眾號特開設“一劇一評”專欄,邀請戲劇評論家、戲劇從業者、大學教授和青年學者為每部劇目撰寫劇評,文章會隨著劇目的上演同步推出,為廣大觀眾呈現更加全面而理性的視角。當該欄文章形成系列合集時,也將成為對本屆中國戲劇節劇目的一次紀念與回眸。

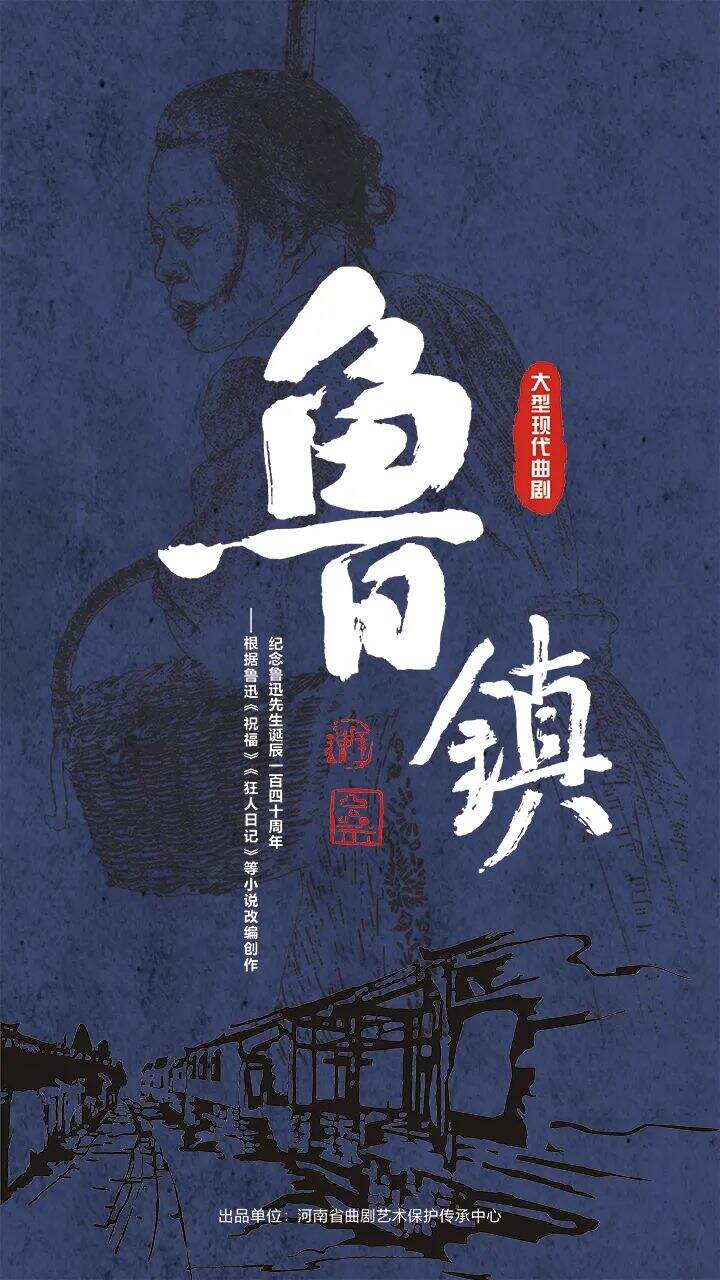

大歷史中看《魯鎮》

文/王守國

2023年立夏剛過,來自戲劇大省河南的曲劇《魯鎮》就在國家大劇院驚艷亮相。該劇以深刻的思想性、深邃的思辨性、高超的藝術性、強烈的視覺沖擊力,給首都人民奉獻了一場豐盛的思想大宴,贏得了觀眾、同行和專家的廣泛好評,被譽為是一部“值得被中國文學史、戲劇史記住的好戲”。

戲劇是一種綜合藝術,《魯鎮》的成功當然是多種因素融匯合力的結果,可以從多個角度去解讀分析。在此,筆者著重從大歷史的角度談一談對《魯鎮》思想及審美價值的粗淺理解。

一

若要看懂《魯鎮》,必先讀懂魯迅。

作為中國新文化運動的旗手,魯迅是中國現代思想史、文化史、文學史上一座令人高山仰止的珠穆朗瑪峰,作品地負海涵,博大精深,其創造性、深刻性、思辨性、前瞻性和包含其中的反思精神、批判精神、戰斗精神,百年來罕有其匹。要讀懂魯迅,談何容易。不要說一般的讀者和觀眾,就是一眾魯學愛好者和專業研究者,能把魯迅讀懂讀透,有自己獨到的領悟和體會的,也屬鳳毛麟角,遑論還能站在時代的高度進行創新性闡釋、創造性再現。

然而,在本不以思辨和思想見長的河南戲劇界,優秀編劇陳涌泉卻從青年時期就開始關注魯迅、研究魯迅,致力于魯迅作品、魯迅題材的戲劇化、時代化、大眾化、青年化,從滿頭青絲到兩鬢如霜,幾十年如一日孜孜矻矻、殫精竭慮,先后推出了《阿Q夢》《阿Q與孔乙己》《風雨故園》,直到近期推出的《魯鎮》。

二

魯鎮多次出現在魯迅的文學作品中,但在現實中并無這個地方存在。作者直接用《魯鎮》作劇名,魯鎮就成了一個文化符號,成了那個時代病態社會、病態環境的一個縮影、一個代表。在這樣一個充滿符號意義、象征意義的空間里展開故事,就有了很大的包容性和伸縮性,為魯迅筆下不同時期的各色人物悉數登場提供了一個毫不違和的共時性空間,也為不同地域、不同年齡、不同職業和文化層次的觀眾的審美認知提供了多種可能性,拓展了魯鎮的精神疆域,豐富了魯鎮的人文內涵。

通過對魯迅作品豐富內涵的深入挖掘和高度概括,作者提煉出一個鮮明主題:病態環境下,人人都是受害者。圍繞這一鮮明主題,在魯鎮這一特定的“鐵屋子”般的病態環境里,《祝福》《狂人日記》《阿Q正傳》《孔乙己》《藥》《明天》《長明燈》《頭發的故事》《風波》等不同時期作品里的人物,祥林嫂、狂人、魯四老爺、孔乙己、阿Q、趙老太爺、假洋鬼子、華老栓、賀老六、九斤老太、魯四太太、柳媽等先后登場,再加上作者創造的魯定平這個革命者形象,共同演繹一場封建社會末期特有的腐朽沒落、封閉僵化、自私麻木,甚至兇殘吃人的人間悲劇,用放大鏡和顯微鏡把“國民劣根性”揭示得毫發畢現、鮮血淋漓,讓人毛骨悚然、觸目驚心。魯迅曾說,所謂悲劇,就是將人生有價值的東西毀滅給人看。《魯鎮》就是一部具有這種文化品格的悲劇。

這么多歷時態的人物以共時態的形式出現在魯鎮這一特定的病態環境中,作者并非主次不分的簡單羅列和迭加,而是緊緊圍繞“病態環境下,人人都是受害者”這一鮮明主題,以祥林嫂和狂人為核心漸次展開,邏輯嚴謹,重點突出。作者長期致力于對人性、人類命運的思考,與魯迅的作品天然親近,容易共情共鳴,下足了精讀、細思、慢悟的真功夫、苦功夫、笨功夫,“讀書破萬卷,下筆如有神”(杜甫語),“舊書不厭百回讀,熟讀深思子自知”(蘇東坡語),既能夠宏觀把握魯迅作品博大精深的思想體系,又能夠準確體會魯迅精神的核心要義,對作品中的人物感同身受,理解深刻,把握到位,所以才能夠胸有成竹,駕輕就熟,化繁為簡,集約集成,以百煉鋼化作繞指柔的藝術概括力和表現力,賦予他們以新的意義,融會貫通,渾然一體。作者不僅熟讀魯迅的小說,而且熟讀他的雜文、散文、隨筆等作品,充分萃取其思想精華。《魯鎮》深刻主題的提煉和人物的唱腔臺詞中,時常或隱或顯地蘊含著這些思想精華。

三

祥林嫂與狂人有著深刻的內在邏輯關聯,相輔相成,互為因果。狂人發現了封建禮教的“吃人”本質,體現的是理性的思辨精神、批判精神、喚醒意識,祥林嫂則是被“吃”的對象,代表的是無數命運悲慘的受害者。沒有狂人的理性深刻,祥林嫂的個人悲劇就缺少普遍性和歷史感;沒有祥林嫂的悲慘演繹,狂人的思想就顯得蒼白,缺乏張力。

其實,寓批判于對比之中,寓反思于思辨之中,幾乎體現在《魯鎮》所有的故事與人物之中——

“看”與被“看”。“看客文化”是愚昧麻木的必然產物,除清醒的狂人和革命者魯定平外,《魯鎮》中的大多數人物幾乎都在一直重復著“看”與被“看”的生活主題。祥林嫂在魯鎮被人抓走時,除了狂人都是看客;祥林嫂喪夫失子回到魯鎮,聽她敘述悲慘故事的人們依舊是看客;祥林嫂除夕夜凍死在冰天雪地里,他們仍然在“看”。同時,“看”人者往往也是被“看”者,如同卞之琳先生的《短章》所言:“你站在橋上看風景,看風景的人在樓上看你。明月裝飾了你的窗戶,你裝飾了別人的夢。”一直在“看”祥林嫂的眾人,正在被狂人當作吃人的幫兇“看”;狂人在“看”眾人的“吃人”嘴臉時,又被眾人當作瘋子“看”;魯定平因參加革命被殺,一直冷酷地“看”著祥林嫂被反復“吃”的魯四老爺、魯四太太,一樣難逃“被看”的命運。其實,魯鎮就是一個由“看”與被“看”構成的病態世界。

“吃人”與被“吃”。封建禮教吃人不吐骨頭、麻木不仁者直接間接地參與吃人而不自知的集體無意識就不用說了,單說被“吃”,祥林嫂當然最悲慘,狂人患上了迫害狂、恐懼癥,吃了人血饅頭的華小栓最終難逃一死,單四嫂子的寶兒早早夭折,孔乙己腿被打斷,阿Q被殺頭,革命黨徐錫麟被砍首,魯四老爺這個向來被視作殺害祥林嫂的劊子手的封建勢力的代表,其鐘愛的兒子魯定平最后也因參加革命而被殺頭。這些人雖然痛苦慘烈的程度有別,但被“吃”的本質則是相同的。

其他如狂與醒、新與舊、人與獸、人與鬼的對比思辨等,都對拓展深化作品主題發揮了重要作用。其中,寄寓了作者思想與理想的狂人與魯定平,可以看作是魯鎮“一塌糊涂的泥塘里的光彩和鋒芒”的兩個人物,也有著強烈的正向對比呼應關系。狂人是思考者、覺醒者,吶喊者,魯定平是革命者、行動者、拯救者,兩者統一于舊世界的批判者、掘墓者。狂人是對魯迅原有人物的豐富與提升,魯定平則是作者全新的創造。全新創造并非異想天開的自編自造,而是遵循著魯迅的思想邏輯內在生成。魯迅不僅是偉大的文學家,更是偉大的思想家和革命家,從不滿足于坐而論道,特別重視革命、行動、改造,“靈臺無計逃神矢,風雨如磐暗故園。寄意寒星荃不察,我以我血薦軒轅。”(《自題小像》)就是其夫子自道,強調青年要緊的是“行”,不是“言”,呼喚“內心有理想的光”的革命家,贊美能夠從沒路的地方踐踏出路、從只有荊棘的地方開辟出路的勇士和戰士。魯定平正是這樣的勇士和戰士,是魯迅心中所有、筆下所無的理想人物,比狂人更加可貴。

四

當代中國正行進在從富起來到強起來的偉大飛躍途中,比歷史上任何時候都更加接近實現中華民族偉大復興的光榮夢想。在此時代背景下,魯迅、《魯鎮》的批判精神、反思精神等不僅具有重要的歷史意義,而且具有強烈的現實意義,不僅沒有過去、過時,而且十分重要、非常必要。

從認識論、本體論的宏觀角度來看,面對著百年未有之大變局的加速演進,面對著極其錯綜復雜的國際國內形勢,面對著各種各樣交織迭加的熱點、難點、堵點、痛點問題,面對著種種可以預料和難以預料的急風暴雨乃至驚濤駭浪的嚴峻考驗,憂患意識、底線思維、問題導向、革命精神、斗爭精神等,都需要我們高度自覺,高度清醒,朝亁夕惕,警鐘長鳴,不斷保持和加強。

從具體的現實社會生活層面來看,雖然我們已經整體上告別了魯迅時代的病態社會,“蕭瑟秋風今又是,換了人間”(毛澤東語),盛世中國遠非百年前半封建半殖民地的舊中國可比,但盛世中國里仍有封建文化的病態基因存在,有些甚至表現得還比較突出。比如,見死不救、見危不扶的現實“看客”與網絡空間的“吃瓜”群眾并存,層出不窮的網絡暴力對當事人生活與精神的雙重傷害,“社死”與被“社死”都有“吃人”與被“吃”的魑魅魍魎在。比如,缺乏獨立思考能力、經常讓自己的大腦成為別人跑馬場的渾渾噩噩的跟風群氓,帶路黨、跪拜黨、“高級黑”為代表的奴顏婢膝、崇洋媚外,不食人間煙火、不懂民間疾苦、一味粉飾太平的“低級紅”,人妖顛倒、是非不分、以丑為美的價值紊亂,欺軟怕硬、縮頭烏龜的穿著各色馬甲的變異阿Q,凡此種種,都昭示著提高國民文化素質、文明素養,增強獨立思考能力、明辨是非能力、創新創造能力,提高社會文明程度,以人的現代化促進中國式現代化建設等,使命光榮,任重道遠,也昭示著我們仍然需要魯迅、需要《魯鎮》的警世醒世,憂慮憂患,黃鐘大呂,振聾發聵。

從文藝的社會功能來看,文藝因時而興,乘勢而變,隨時代而行,與時代同頻共振,能夠發時代之先聲、開社會之先風、啟智慧之先河,成為時代變遷和社會變改的先導。毛澤東主席終身熱愛魯迅、推崇魯迅,稱贊他是新文化運動的“最偉大和最英勇的旗手”,“魯迅的骨頭是最硬的,他沒有絲毫的奴顏和媚骨,這是殖民地半殖民地人民最可寶貴的性格。”提出應該把魯迅的“橫眉冷對千夫指,俯首甘為孺子牛”作為座右銘,強調“我跟魯迅的心是相通的”。習近平總書記在有關文藝文化問題的重要文章、重要講話中,多次提到、引用魯迅。2014年10月15日,《在文藝工作座談會上講話》中著重指出,“魯迅先生說,要改造國民的精神世界,首推文藝。舉精神之旗、立精神之柱、建精神家園,都離不開文藝”。要承擔這樣的使命,發揮這樣的作用,我們就必須學習魯迅、研究魯迅、傳承魯迅,將魯迅精神發揚光大。

早在1939年,毛澤東主席就在《新民主主義論》中高瞻遠矚地指出:“魯迅的方向,就是中華民族新文化的方向。”《魯鎮》正是沿著魯迅的方向,寓創新于守正之中,寓創造于繼承之中,寓建設于批判之中,寓摯愛于冷峻之中,成為戲劇舞臺上一部思想精深、藝術精湛、制作精良的精品力作,對傳播普及魯迅精神、發揚光大魯迅精神,具有里程碑式的意義和價值。