外觀酷似二七塔,一吹竟能發出多種聲音——轟隆隆,哐當哐當,呼呼呼……火車駛來的聲音由遠及近,仿佛身處火車道旁!

這是鄭州二七區文化旅游體育局工作人員畢雅思的新發明——雙管笙笛,畢雅思給它起名“育紅笛”。

“我希望‘育紅笛’獨特有紀念意義的造型、鮮艷的顏色、簡便易學的特性能激發人們了解和喜愛中國傳統音樂的興趣,更希望通過這種新型樂器,活化歷史、寓教于樂,提醒大家不忘二七精神,傳承紅色基因。”

畢雅思出生于紅色家庭,從小就聽參加過紅軍的爺爺講述革命故事,“紅軍不怕遠征難,萬水千山只等閑”——堅韌不拔、?強不息、勇往直前的優秀品質是他童年的仰望,沉淀至心底成為永久的豪邁記憶。

長大后,畢雅思進入中央民族大學音樂學院學習,隨中央少數民族樂團在各大音樂廳演出、在中央電視臺錄制節目和代表國家去多個國家進行文化交流等經歷,讓他接觸到了世界各地的民族樂器。他發現,好多樂器都有音準問題,更深切的感受到,在國外的大部分華僑后裔對中國優秀傳統文化知之甚少。具有五千多年文明史的中華民族,在歷史上創造了無數輝煌,如何讓更多的青年人了解中華傳統音樂文化,喜愛上民樂,成了縈繞在他心頭的大事。

畢業后的畢雅思從事教育教學工作,在小學任教期間,他發現樂器進課堂這個項目很好,但很多孩子學習用的樂器音準存在很大問題。讓孩子正確直觀的感受音樂的美妙世界,首先要解決音準問題!從此,他更加篤定了解決這一問題的信心——一定要尋找到既能傳承革命前輩精神又能解決樂器音準的結合體。

后來,畢雅思離開他心愛的教學工作去到新崗位,但這項思考和研究始終沒有停止。他一次次請教器樂制作專家,一次次和美術專業老師交流想法,慢慢地摸索著。2018年的一天,他突然從二七紀念塔上找到了靈感,這個塔就是革命精神的一種象征,不但外形漂亮,又是雙塔,上面的五角星正好契合雙管樂器吹嘴的應用。

他歡喜地開始實驗:用二七塔做外形,五角星做笛口,兩個星星角連接兩個笛管,把原來的單管笛,變成雙管笛,并用現代技術手段植入簧片,不僅實現了一口雙管的效果,還利用自由簧的原理,為更加科學的音位排列創造了便利,能夠同時演奏音程、三和弦和七和弦等。

“育紅笛既能演奏優美的單旋律,也能演奏出富有張力的和聲。”畢雅思介紹說,每個音孔上面分別植入簧片來確定音高,音高可根據需求進行設置,自由度高,每放開一個音孔均只有一個與其對應的簧片發聲,且該處的簧片發聲時不受其他簧片的影響,使得發音更加精準,演奏更簡單,有利于培養學生對音準和音樂的感知力,非常適合進行音樂啟蒙。

說起來容易做起來難。畢雅思這一實驗就是五年,過程中他也有了更多的思考。“每一代人有每一代人的長征路。用好紅色資源,傳承好紅色基因,希望這個新型樂器能夠在更多人的手中奏響,鼓舞我們繼承和發揚老一輩革命家謙虛謹慎、不驕不躁、艱苦奮斗的優良作風,始終保持奮發有為的進取精神。”

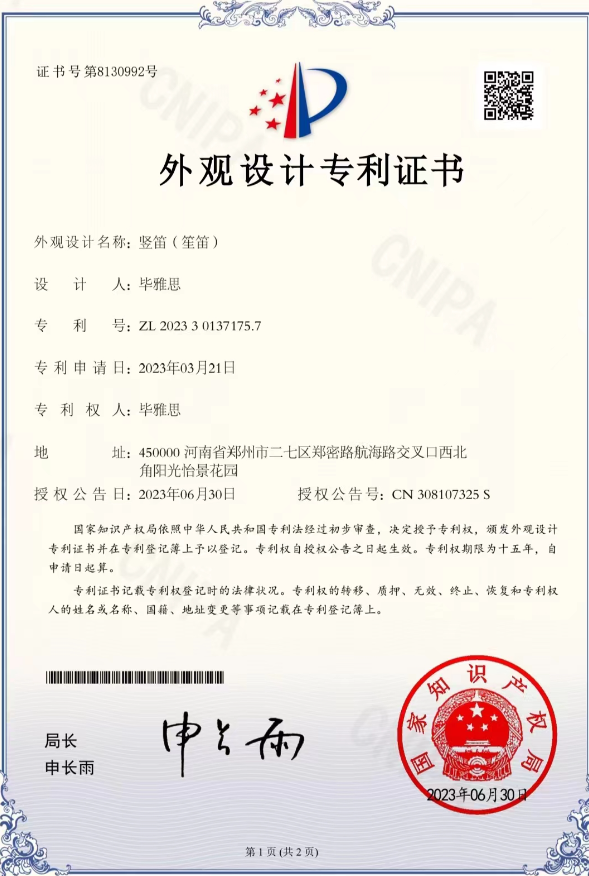

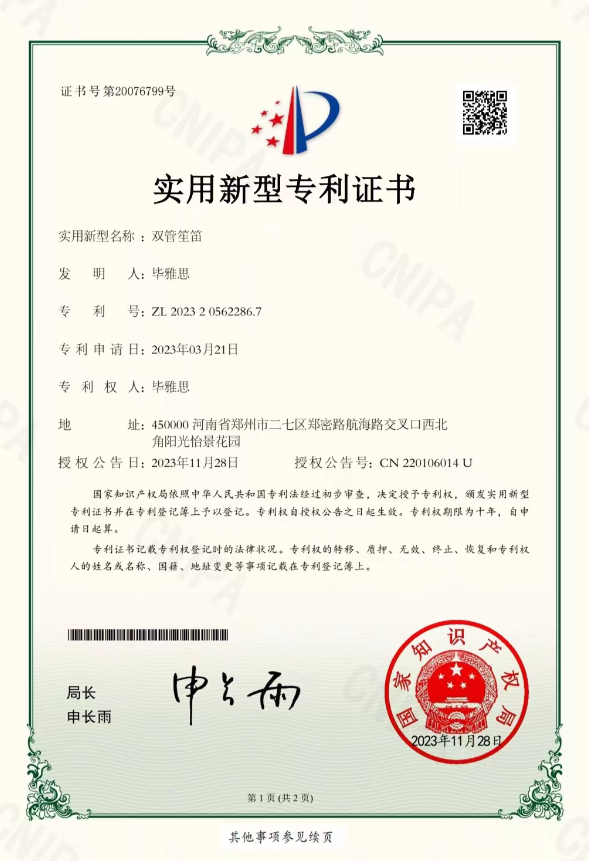

據了解,畢雅思已經為“育紅笛”申請了“實用新型專利”和“外觀設計專利”。未來他也會根據反響,做進一步的推廣和應用。

正觀新聞·鄭州晚報記者 蘇瑜 通訊員 倪曉華 文/圖