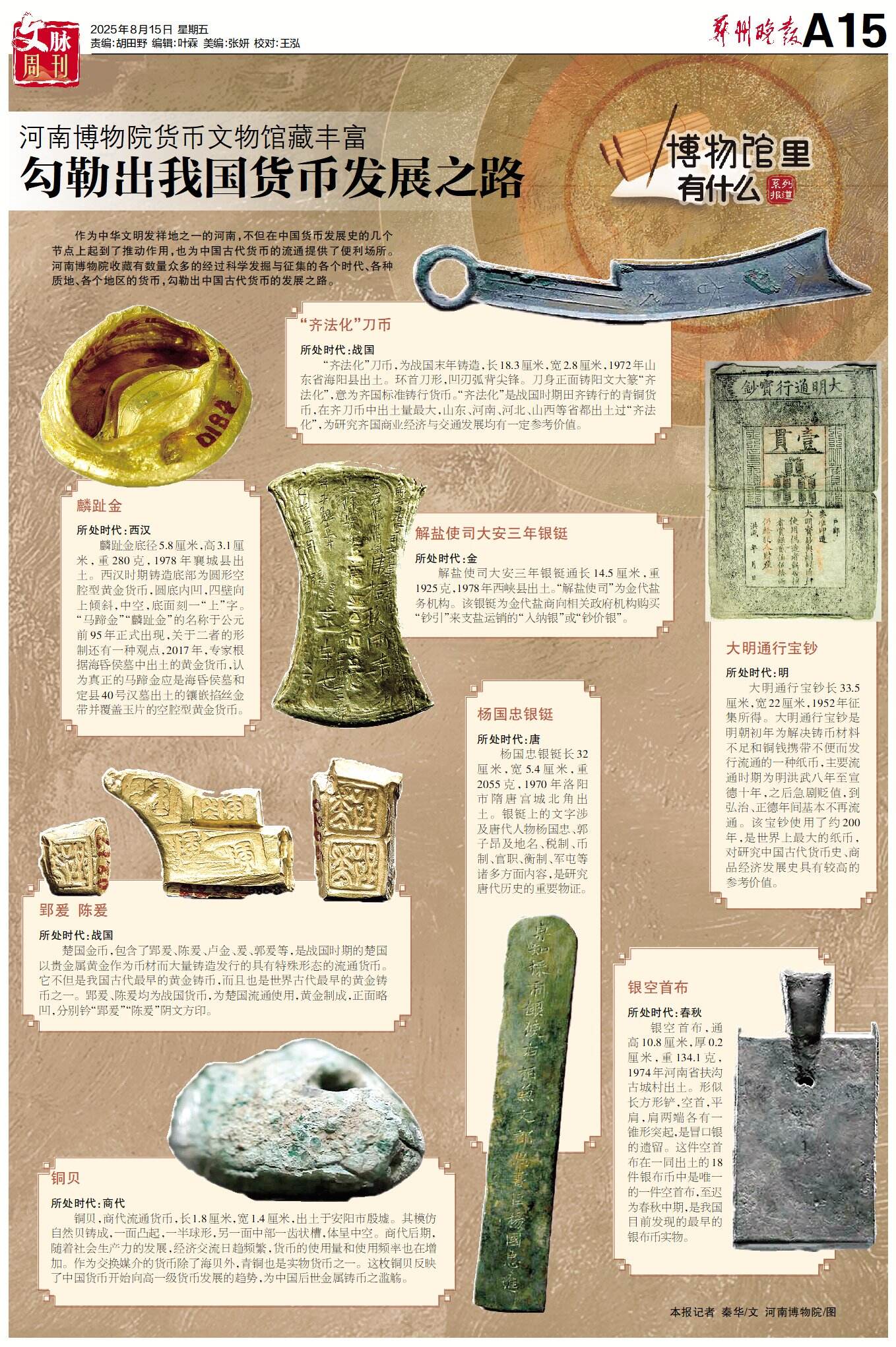

作為中華文明發祥地之一的河南,不但在中國貨幣發展史的幾個節點上起到了推動作用,也為中國古代貨幣的流通提供了便利場所。河南博物院收藏有數量眾多的經過科學發掘與征集的各個時代、各種質地、各個地區的貨幣,勾勒出中國古代貨幣的發展之路。

“齊法化”刀幣

所處時代:戰國

“齊法化”刀幣,為戰國末年鑄造,長18.3厘米,寬2.8厘米,1972年山東省海陽縣出土。環首刀形,凹刃弧背尖鋒。刀身正面鑄陽文大篆“齊法化”,意為齊國標準鑄行貨幣。“齊法化”是戰國時期田齊鑄行的青銅貨幣,在齊刀幣中出土量最大,山東、河南、河北、山西等省都出土過“齊法化”,為研究齊國商業經濟與交通發展均有一定參考價值。

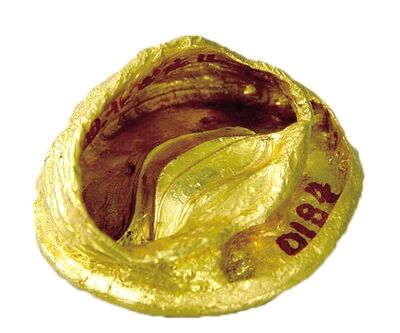

麟趾金

所處時代:西漢

麟趾金底徑5.8厘米,高3.1厘米,重280克,1978年襄城縣出土。西漢時期鑄造底部為圓形空腔型黃金貨幣,圓底內凹,四壁向上傾斜,中空,底面刻一“上”字。“馬蹄金”“麟趾金”的名稱于公元前95年正式出現,關于二者的形制還有一種觀點,2017年,專家根據海昏侯墓中出土的黃金貨幣,認為真正的馬蹄金應是海昏侯墓和定縣40號漢墓出土的鑲嵌掐絲金帶并覆蓋玉片的空腔型黃金貨幣。

解鹽使司大安三年銀鋌

所處時代:金

解鹽使司大安三年銀鋌通長14.5厘米,重1925克,1978年西峽縣出土。“解鹽使司”為金代鹽務機構。該銀鋌為金代鹽商向相關政府機構購買“鈔引”來支鹽運銷的“入納銀”或“鈔價銀”。

郢爰 陳爰

所處時代:戰國

楚國金幣,包含了郢爰、陳爰、盧金、爰、郭爰等,是戰國時期的楚國以貴金屬黃金作為幣材而大量鑄造發行的具有特殊形態的流通貨幣。它不但是我國古代最早的黃金鑄幣,而且也是世界古代最早的黃金鑄幣之一。郢爰、陳爰均為戰國貨幣,為楚國流通使用,黃金制成,正面略凹,分別鈐“郢爰”“陳爰”陰文方印。

銅貝

所處時代:商代

銅貝,商代流通貨幣,長1.8厘米,寬1.4厘米,出土于安陽市殷墟。其模仿自然貝鑄成,一面凸起,一半球形,另一面中部一齒狀槽,體呈中空。商代后期,隨著社會生產力的發展,經濟交流日趨頻繁,貨幣的使用量和使用頻率也在增加。作為交換媒介的貨幣除了海貝外,青銅也是實物貨幣之一。這枚銅貝反映了中國貨幣開始向高一級貨幣發展的趨勢,為中國后世金屬鑄幣之濫觴。

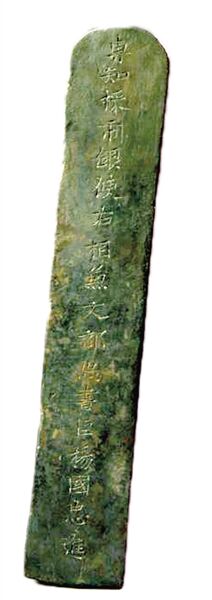

楊國忠銀鋌

所處時代:唐

楊國忠銀鋌長32厘米,寬5.4厘米,重2055克,1970年洛陽市隋唐宮城北角出土。銀鋌上的文字涉及唐代人物楊國忠、郭子昂及地名、稅制、幣制、官職、衡制、軍屯等諸多方面內容,是研究唐代歷史的重要物證。

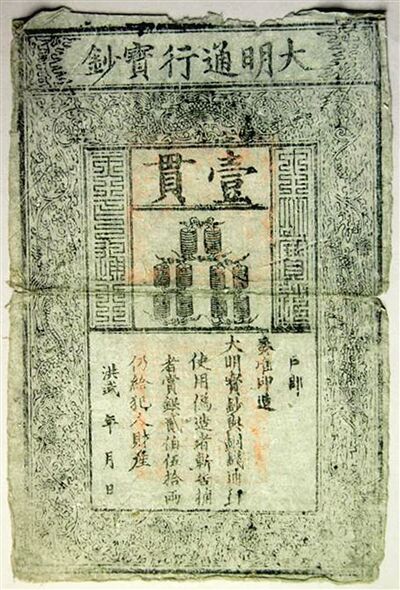

大明通行寶鈔

所處時代:明

大明通行寶鈔長33.5厘米,寬22厘米,1952年征集所得。大明通行寶鈔是明朝初年為解決鑄幣材料不足和銅錢攜帶不便而發行流通的一種紙幣,主要流通時期為明洪武八年至宣德十年,之后急劇貶值,到弘治、正德年間基本不再流通。該寶鈔使用了約200年,是世界上最大的紙幣,對研究中國古代貨幣史、商品經濟發展史具有較高的參考價值。

銀空首布

所處時代:春秋

銀空首布,通高10.8厘米,厚0.2厘米,重134.1克,1974年河南省扶溝古城村出土。形似長方形鏟,空首,平肩,肩兩端各有一錐形突起,是冒口銀的遺留。這件空首布在一同出土的18件銀布幣中是唯一的一件空首布,至遲為春秋中期,是我國目前發現的最早的銀布幣實物。

本報記者 秦華/文 河南博物院/圖

《鄭州晚報》版面截圖