大隗鎮古民居

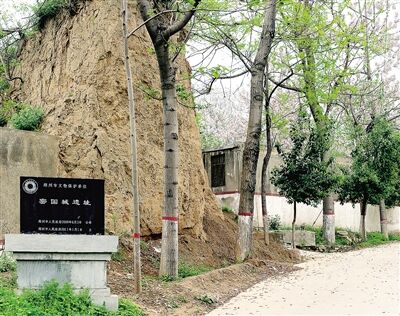

密國城遺址

大隗鎮手工造紙

大隗廣場 本報記者 馬健 圖

“黃帝將見大隗于具茨之山。”《莊子》最早記錄下“大隗”這個名字。大隗者,上古之神人也。傳說中,黃帝曾來具茨山向大隗問道。大隗所居之地,后來也被稱為大隗山,山下有鎮,即大隗鎮。

大隗鎮位于新密市東南部,黃帝在此留下足跡,新密之名亦源于此。從密國到密縣再到大隗鎮,歷歷古跡講述著這里的歷史悠久、文化厚重,也記錄著這座千年古鎮從古至今的物華天寶、人杰地靈。

從密國到密縣

大隗鎮的歷史可追溯到黃帝時期,這里是黃帝古國的中心區域。傳說中,黃帝來此拜訪過大隗真人,還曾在此為廣成子修筑廣成城,也稱黃帝城,至今鎮上仍留有不少黃帝傳說和黃帝遺跡。

西周時期,密國是一個諸侯國,以境內密山為國名,今大隗鎮就是古密國都城,這也是新密之“密”的由來。今天大隗鎮內仍有密國故城遺址,遺址內發現多處商周文化遺存。至今殘存的部分密國古城墻,歷經數千年滄桑,斑駁的磚塊依然講述著當年的諸侯風云。

當歷史來到諸侯爭霸的春秋時代,密國被東遷的鄭國所滅,自此消失在歷史的風煙中。鄭國在密國都城原址上建立了一座新城,為區別于舊密國,故名“新密邑”,而這也是“新密”的最早由來。新密邑是鄭國西部的軍事要地,據《左傳》記載,僖公六年,諸侯伐鄭,曾圍攻新密邑。至戰國時期,韓國滅鄭國后,仍沿置新密邑。

秦滅六國后,實行郡縣制,在今新密地區置密縣,漢襲秦制仍置密縣,此后朝代也都沿置密縣。從秦始置密縣,一直到隋朝,密縣縣治一直在今大隗鎮,今天仍保存有秦漢密縣的城垣。

隋大業十二年(公元616年),密縣縣城出現戰事,加上洧水暴漲襲城,縣令率人西逃至古法橋堡城(今新密老縣城),居城嚴守,密縣縣治也被迫搬遷至此,今大隗鎮區域自此結束了其作為密縣縣治的近千年歷史。密縣縣城西遷后,原縣城由城變鎮,并因黃帝問道大隗之事,得名大隗鎮。隋末至今的1000多年里,大隗鎮未再更名。

今天的大隗鎮,全鎮總面積58.8平方公里,轄25個行政村,6.1萬口人。

從隗山到洧水

大隗鎮南依大隗山(具茨山),地處洧水、楊河交匯處的高臺地上。《水經注》中載“洧水又東,逕密縣故城南”。清《密縣志》載:“(洧水)又東南,楊河水西北來注之。”大隗鎮三面環水,地勢中間高、四周低,古密國選此處為都城,正是看中這里水源豐富、土地肥沃,同時居高臨下、易守難攻。

大隗山下,洧水河畔,好山好水好地方,孕育出這片土地上的燦爛文化和千年繁華。

這里文化豐富。大隗山從黃帝傳說中走來,悠悠古道刻下黃帝足跡;洧水從《詩經》中走來,2000多年前的青年男女在河畔吟唱“子惠思我,褰裳涉洧”,伴著洧水清波聲聲傳誦至今。梁祝的故事也在這里流傳——梁祝墓、梁祝讀書垌、欄橋,依然向人們訴說著這段可歌可泣的愛情故事。還有大銅樂、獅子舞、龍燈舞、鷸蚌舞等非遺項目,每逢傳統節日和廟會,一場場精彩演藝綻放出這里民間文藝之繁盛。

這里地靈人杰。從上古時期的大隗真人,到宋代隱居于此的名醫洪山真人,“大隗”之名注定了這里多隱者高士。洪山真人本名顧山,本為進士,后辭官隱居密縣洪山(今大隗鎮陳莊村),故稱洪山真人。他人品高潔,懸壺濟世,備受百姓尊敬,去世后百姓建洪山廟祭祀,并形成洪山真人信仰,后來影響至整個中原地區。

在大隗鎮,還有一個人不得不提,那就是西漢末年的密縣縣令卓茂。當時密縣縣治設在大隗鎮,卓茂到任后,一心為民,興利除弊,大膽改革,廢除諸多不合理法令制度,制定新的法令制度。數年后,密縣教化大行,出現夜不閉戶、路不拾遺的奇跡。

卓茂去世后,百姓為其修建卓茂祠,并置卓茂衣冠冢,后世縣令到密縣任職,都要先到卓茂祠拜謁。明末顧炎武曾來此憑吊卓茂祠,并寫下詩句“至今傳俎豆,長接大隗春”。

從物產到商貿

從古至今,造紙都是大隗鎮最重要的產業,這里素有“中國造紙第一鎮”之稱。大隗鎮紙坊村的“蔡仙廟”里,供奉的便是造紙鼻祖蔡倫。

相傳在東漢初年,有侯姓密縣人從蔡倫處學得手工造紙技藝,并把該技藝帶回了家鄉,手工造紙自此在大隗鎮洧水兩岸興盛起來。宋金時期,大隗鎮已是遠近聞名的造紙中心,后來在鼎盛時期,這里有手工造紙作坊2000多處。近代以來,大隗鎮造紙業依然興盛,產品銷往全國各地。1914年,大隗麻紙在巴拿馬萬國商品博覽會展出。

改革開放以后,大隗造紙業迎來更加迅速發展,造紙企業一度發展到300多家,并于1994年被中國造紙協會命名為“中國造紙第一鎮”。2007年,大隗鎮造紙產業集群被河南省確定為重點產業集群。近年,大隗鎮不斷延伸產業鏈條,并推動造紙業綠色轉型。

今天在大隗鎮,手工造紙已不多見,只有極少作坊還保留著這一傳統工藝。2009年,大隗手工造紙被列入河南省非物質文化遺產。

物產豐富,也帶來商貿的繁盛。大隗鎮曾為國都和縣城,商業興起較早,自古就是新密東部重要的商業集鎮,集中了各行各業大量商戶。根據清末到民國的相關歷史資料,當時大隗鎮商業呈現出“七多一廣”特點,即集市多、古會多、名優特產多、傳統小吃多、商業店鋪多、小商小販多、交易客商多、入會商品多,商貿輻射面積廣。大隗商稅曾占全縣總商稅的57%。

當然,大隗鎮不得不提的還有美食。大隗牛肉聞名全國,其肉香純厚、肉色鮮亮,被稱為“新密第一名吃”;大隗荷葉餅香甜可口,油而不膩、稀而不淌,是點心中的佳品;黃灣寨甲魚宴以中華鱉為主料,做法多樣,營養味美,曾在中國鄭州水產品博覽會上榮獲“風味水產品”金獎。

2024年1月,大隗鎮被評為第一批河南省地名文化遺產“千年古鎮”。千秋文脈綿延,千古魅力不減,千年風華永恒。“古”是大隗鎮的底色,而今正在以新出彩,特色農業、工業園區、和美鄉村……這座千年古鎮正煥發著新的生機和光彩。

本報記者 王治 李宇航

通訊員 楊建敏 文/圖

《鄭州晚報》版面截圖