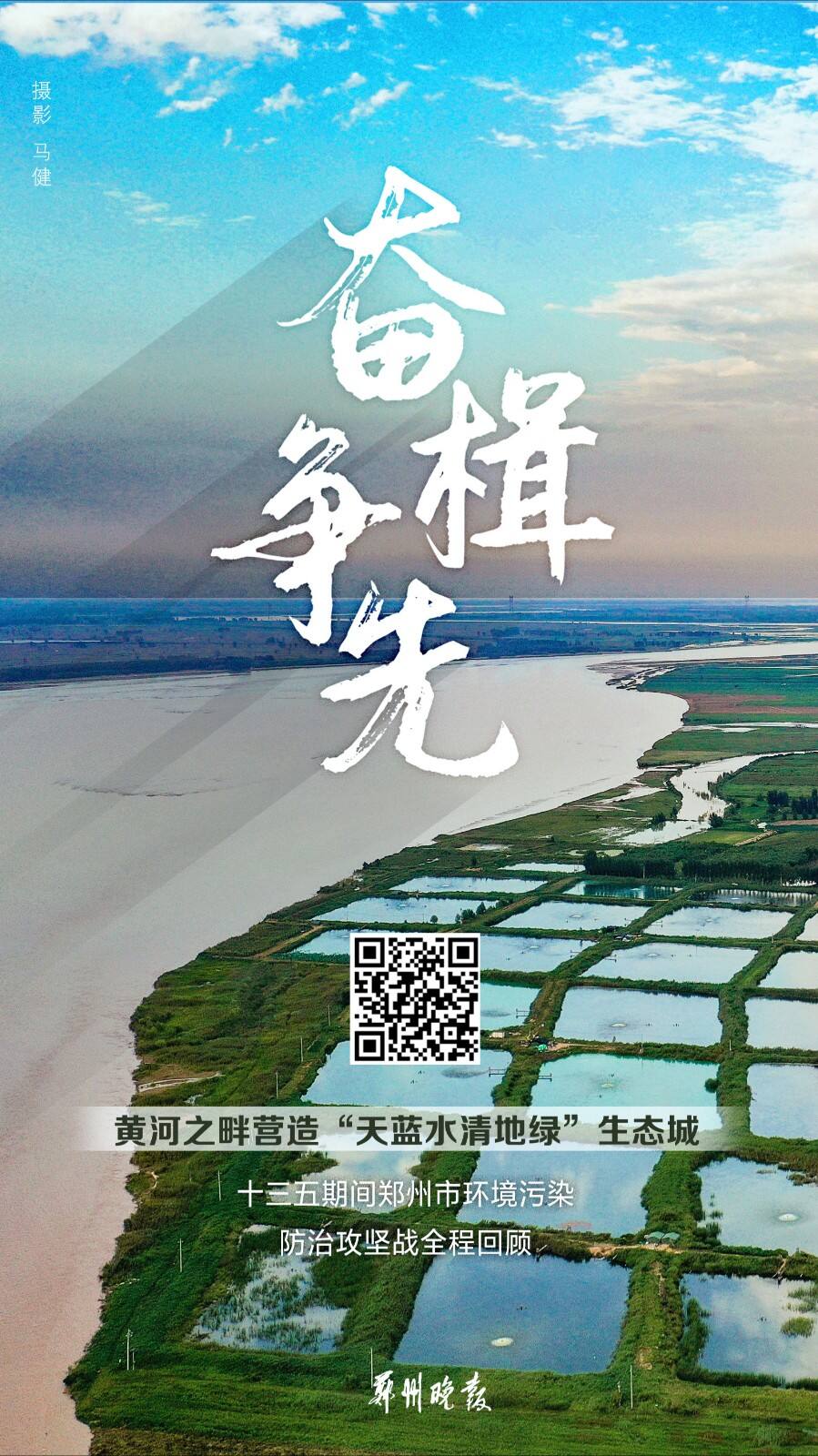

編者按

“鄭州天空湛藍,白云朵朵,美得好像一幅畫。”

“推窗見綠,出門見園,城市越來越像公園!”

“一泓清水向東流,賈魯河畔樂悠悠!”

歲末年初,不少市民在朋友圈盤點一年的生活時,對生態環境的改善贊不絕口。近年來,鄭州天藍、水清、地綠成為常態,成功入圍“2020中國最具幸福感城市”。而這些市民看得見、摸得著的生態獲得感,得益于鄭州市強力實施的環境污染防治攻堅戰。

“十三五”,在人類的歷史長河中,只是彈指一揮間。

然而,剛剛過去的“十三五”,卻是鄭州生態環境系統眾志成城、克難攻堅的卓越歷程。他們為使命而堅守、為責任而奮斗,譜寫了生態環境保護事業的新篇章。為了保衛藍天、碧水、凈土,按照國家和省統一部署,2018年起,鄭州市深入貫徹習近平生態文明思想,牢固樹立“綠水青山就是金山銀山”的發展理念,強力實施環境污染防治攻堅戰三年行動計劃。

在全市經濟總量成功突破萬億、人均收入成功突破10萬、城市人口突破千萬的同時,全市大氣、水、土壤環境質量持續改善。2020年全年優良天數230天,成功退出全國168個重點城市空氣質量排名后20名,圓滿完成“十三五”規劃目標和打贏藍天保衛戰三年行動計劃目標,為藍天白云、綠水青山的“美麗鄭州”建設貢獻了力量。

即日起,《鄭州日報》《鄭州晚報》重磅推出“絢麗十三五 鄭州這五年·生態鄭州”系列報道,分別以“碧空如洗、一泓清水、城市脈動、綠城如畫、美好家園、智慧助力”為主題,報道鄭州在大氣攻堅、碧水凈土治理、優化能源結構調整、推動交通運輸結構調整、構建生態屏障、智慧城市等方面為環境改善作出的努力以及取得的累累碩果。

《鄭州日報》報道截圖

《鄭州晚報》報道截圖

壯士斷腕調結構 背水一戰保藍天

這個供暖季,經開區瑞錦社區、惠濟區崗李家園1號院的居民第一次享受到了“室內溫暖如春,室外藍天白云”的清潔供暖,讓他們心中多年的集中供暖夢圓。其實,除了這兩個社區,鄭州市金水區、二七區、航空港區、滎陽市、中牟縣等多個區域的居民社區,也已從2020年11月15日起享受到了“地熱+”供暖。鄭州近年來在環境污染防治攻堅戰中推行的能源結構調整,讓這些傳統集中供暖覆蓋不到的區域,能夠以更加清潔的取暖方式溫暖過冬。

“拓洋實業2臺75蒸噸燃煤鍋爐已關停并拆除主要設施,標志著鄭州市實現全市非電燃煤鍋爐清零,大氣污染攻堅再啃下一個‘硬骨頭’!”2020年11月17日,鄭州市生態環境局舉行新聞發布會,“雙清零”成為我市能源結構調整的一個標志性節點。

近年來,鄭州市以壯士斷腕的決心推動能源結構調整,累計拆改非電燃煤鍋爐1330臺5078蒸噸,煤炭消費總量下降33.6%。推動清潔能源替代工作,實施滎陽國電、新密裕中電廠、豫能熱電引熱入鄭工程,保障供熱面積8900萬平方米;采用地熱、再生水等清潔取暖方式供暖,全市新增清潔能源供暖面積1418萬平方米。

時光拉回到2015年,那年,鄭州突遭霧霾圍城,空氣質量在全國168個城市中排名幾乎墊底,特別是秋冬季節,重污染天氣令人不敢出門。隨后幾年,鄭州空氣質量雖有所改善,但仍在全國168個重點城市后20名內徘徊。

如何踐行習近平總書記“綠水青山就是金山銀山”的生態文明思想,治理全市人民的“心肺之患”?面對時代之問,市委市政府決心背水一戰,堅決打贏鄭州藍天保衛戰。

2018年,成立了以市委書記和市長任組長的環境污染防治攻堅戰領導小組,制定了打贏藍天保衛戰三年行動計劃,提出優良天數年增15天以上的目標,從能源結構、工業結構、交通結構、用地結構調整入手,狠抓重點行業污染治理、重污染天氣應急應對,打響了一場保衛鄭州藍天白云的攻堅戰、持久戰。

強化頂層設計,堅持條塊結合。印發《關于全面加強生態環境保護堅決打好污染防治攻堅戰的實施意見》和大氣、水、土壤污染防治三年行動計劃,明確生態環境保護工作中長期目標任務。強調“管行業必須管環保、管業務必須管環保、管生產經營必須管環保”。領導干部政績考核,環境污染治理一項占18%。堅持“黨政同責、一崗雙責、失職追責”。堅持“塊抓條保、以塊為主”,“依靠群眾、依法治理”,“標本兼治、遠近結合”,“日保周、周保月、月保年”,“掛圖作戰”。

深度謀劃為要,生態項目支撐。確定了“三調整一加強一整治”工作思路,即加快產業結構、能源結構、運輸結構調整,加強生態屏障建設,加大城鄉接合部綜合整治力度。編制了《鄭州市 “十三五”能源發展規劃》《鄭州市“十三五”可再生能源發展規劃》等。“全市共謀劃賈魯河綜合治理等重大生態建設項目1458個,總投資3205.62億元。”市發改委資源處處長曹恒敏說。

治污不力者罰,污染環境者償。出臺《鄭州市大氣污染防治攻堅工作考核辦法》《鄭州市大氣污染防治攻堅戰責任追究實施辦法》《鄭州市環境空氣質量生態補償辦法(試行)》等,強化督導考核。3年來,市環境攻堅辦、市污染防治督導組共實施空氣質量考核財政扣款12930萬元,實施環境空氣質量生態補償資金9738.55萬元。會同市紀委監委、市委組織部約談縣(市)區93個次、鄉(鎮)辦121個次。

發動群眾參與,引導綠色出行。在全國率先開通了“有獎舉報”微信服務號,首創以微信紅包方式進行獎勵。開展“綠色出行”系列普惠活動。在市屬新聞媒體開設“保衛鄭州藍”曝光臺專欄,營造了保護環境光榮、污染環境可恥的濃厚氛圍。

“差別化”管控,引領綠色發展。培育了一批綠牌工地、綠色工廠、綠色引領企業,與一類民生工程、二類民生工程一起,實行“差別化”管控,不搞一刀切,實現了高質量發展與生態環境保護雙統籌。

堅決退出“后20” 不破樓蘭終不還

“攻堅戰就是攻山頭。為了讓老百姓滿意,我們責無旁貸。”鄭州市生態環境局大氣環境處處長李孟舉談起參與污染防治攻堅戰不禁感嘆。為了拆除燃煤鍋爐,他和同事們在七八月頂烈日、冒酷暑,不厭其煩登門勸說,講政策、講利弊,聽取訴求、對接協調,為拆改“開道鋪路”。

每年秋冬季霧霾易發高發季節,特別是攻堅沖刺最后30天,李孟舉和同事們都在電話、會議、督查、夜查和一撥撥的來訪中度過。“最緊張的時候,忙到晚上11點,稍事休息,次日凌晨2點多去夜查,6點多回來,休息一兩個小時,再接著工作。”李孟舉說。2020年底的大氣污染防治攻堅中,時間緊,壓力大,他在心里默默給自己定下目標:“排名退不出后20,不刮胡子!”

改善大氣環境是民心所向,更是人民至上的執政要求。對照黨中央、國務院和省委、省政府的要求,結合國家中心城市定位,鄭州市自加壓力,提出到2020年底“在168城市退出后20位、秋冬季排名顯著提升、年度PM2.5指標顯著下降”的工作目標。

退出后20位,每趕超一個城市,雖然僅需改善幾分甚至零點幾分,卻要付出難以想象的艱辛。既不能以犧牲環境為代價換取經濟發展,又要精細化管理,實現“工地不停建,企業分類管,指標降下來,空氣好起來”。污染防治就像踩蹺蹺板,兩頭都要兼顧。

千難萬難,惟有迎難而上、知難而進、破難而行。

每天夜查晨查,日調度周考核。單雙號限行,重污染天氣管控,拆改燃煤大鍋爐、煤氣發生爐,企業、市場外遷,大幅壓減水泥產能,集中淘汰老舊車輛,對柴油車“兩限一禁”,“1+9”專項治理,“一企一策”深度治理,8套天眼瞭望系統、130家工業企業在線監控、10套固定機動車遙感監測、1712家重點工地在線監測、5274輛渣土車不間斷在線監控,違反管控要求的企業列入誠信“黑名單”、重大環境違法行為移交公安機關……鄭州市以最嚴厲的措施、最有效的方法、最嚴實的作風,鐵心、鐵面、鐵腕向大氣污染說不。而這一切,都是為了城市的綠色發展,為了全市1000萬人民笑得更甜!

大氣污染防治攻堅收官之時,市領導每天夜里帶隊夜查,對違反重污染天氣管控問題嚴查重責;市、縣兩級24小時監控各站點數據變化,對突出指標和突出區域提出應對措施;市攻堅辦堅持每天至少一個研判會、一個調度會,連續46天持續奮戰,精準管控,千方百計降低污染強度、縮短污染過程。只為了趕超一個又一個綜合指數0.01的差距,鄭州生態環境人拼盡全力!

截至2020年底,鄭州市大氣污染防治實現多項突破:主城區燃煤機組、全市非電燃煤鍋爐“雙清零”;基本實現重點行業超低排放全覆蓋;1蒸噸以上燃氣鍋爐基本完成低氮改造。完成“雙替代”32萬戶,實現“散亂污”企業動態清零。市區公交車全部新能源化,推廣新能源網約車6370輛,更新新能源出租車8400輛,施工工地揚塵、渣土車管理逐步實現了規范化、智慧化管理。道路、城鄉接合部綜合環境承載能力提升顯著,夏季臭氧污染治理成效顯著。

“以涉氣企業為重點,引導工業企業深度治理,全市已通過深度治理核查企業共2083家。”市工信局節能處處長趙劍偉說,鄭州市還制定了推進“畝均論英雄”實施意見,根據畝均綜合評價,在用地、用能、用水、排污、金融、財政等方面實施差別化支持,引導企業綠色發展,目前已創建成了好想你、鴻富勝等省級以上綠色工廠39家。

“黃沙百戰穿金甲,不破樓蘭終不還。”污染防治的持續發力,贏得了鄭州市空氣質量的逐年改善。2020年,全市優良天數230天,比2015年增加92天,空氣質量在全國168個城市中排名退出后20名,比2018年改善5個名次。

一千多個日夜的奮戰,鄭州市終于踐行了向全市人民做出的莊嚴承諾,打贏藍天保衛戰三年行動計劃圓滿完成!

一河碧水穿城過 美麗鄭州添靈秀

“寬闊平靜的河面,鳥鳴啁啾的林下小徑,每天早上,迎著朝陽到賈魯河畔健完身去上班,頓覺滿心歡喜,向陽而生。”今年以來,喜遷賈魯河文化路新居的市民魏女士幸福指數驟升,心里少了些浮躁,人更加有活力。

賈魯河作為鄭州的“母親河”,目前已完成綜合治理修復,由一條臭水溝蛻變為“一河清水穿城而過”的“金腰帶”,為城市增添了靈秀,涵養了生態。2020年10月1日起施行的《鄭州市賈魯河保護條例》,更是對賈魯河區域內永保水清河美提供了法規支撐。

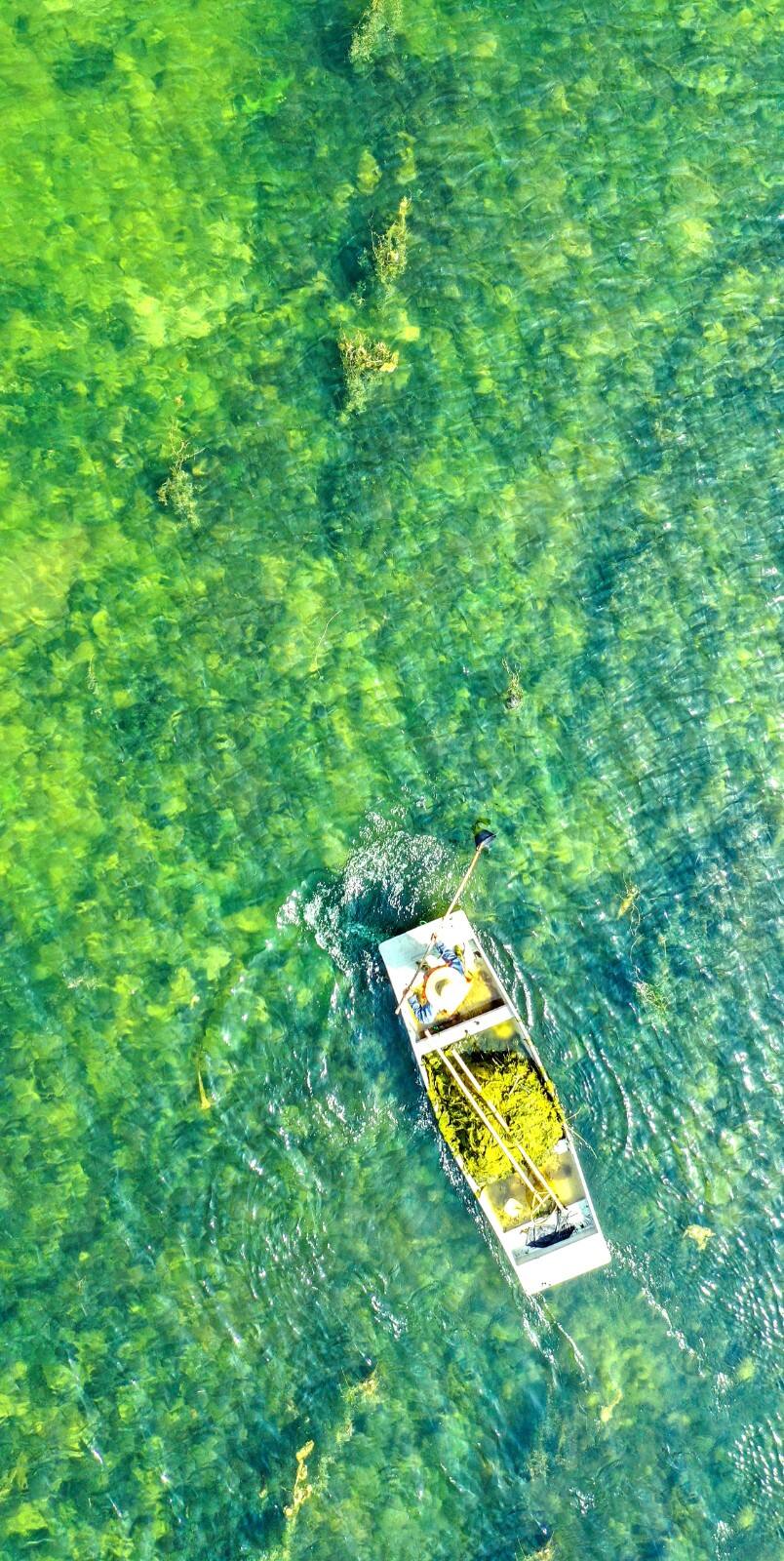

水是生命之源。“十三五”以來,鄭州市貫徹習近平生態文明思想,以強烈的政治擔當、責任擔當、歷史擔當全力以赴打好碧水保衛戰,堅持污染減排和生態擴容兩手發力,全面改善鄭州水生態環境質量,譜寫了“河暢水清、岸綠景美、人水和諧”的新時代生態鄭州建設新篇章。

2018年10月17日,按照國務院、河南省加強生態環境保護堅決打好污染防治攻堅戰的要求,鄭州市出臺《打好碧水保衛戰三年行動計劃(2018—2020年)》,提出以2020年主要水污染物排放總量大幅減少,河流斷面水質穩定達標,飲水安全更有保障,水環境質量明顯改善為目標,以流域“水質、水量、水管理”等關鍵問題為導向,系統推進水污染防治、水資源管理和水生態保護,持續打好水污染防治攻堅戰,為建設美麗鄭州提供良好的水生態環境保障。

2020年7月10日,鄭州市環境攻堅辦對新密市白寨鎮黨委、政府主要負責人進行約談,因為該鎮污水處理站排放口水質超標,進入魚池溝水庫后,水庫水面被綠藻全部覆蓋,水質低于地表水V類標準。這是鄭州市按照環境保護“黨政同責、一崗雙責、失職追責”要求開展的一次典型水環境污染約談。

圍繞水污染減排,鄭州市著力打好城市黑臭水體治理、飲用水源地保護、全域清潔河流、農業農村污染治理四個標志性攻堅戰役,在全省率先開展了黃河流域入河排污口整治,率先實施了水環境生態補償,率先啟動了污水處理廠提標治理工程。

“2020年,鄭州市水生態環境質量相比2015年得到大幅改善。”市生態環境局水生態環境處處長邢亞輝說,全市8個國、省控斷面全部達到地表水四類水質,其中6個達到三類以上水質;南水北調中線總干渠水質穩定達到二類水質,全市集中式飲用水水源地取水水質達標率達到100%,城市建成區10條河流全部達到四類以上水質,城市黑臭水體動態清零。

“賈魯河綜合治理工程景觀效果已經呈現,是來鄭州考察團的必看點。”市水利局主任科員徐修軍說,賈魯河是當之無愧的鄭州市生態水系建設頭號工程。

“臭水溝變‘桃花源’,美到不敢相信!”一些市民對賈魯河的變遷這樣評價。1月12日,冬天里難得的和暖天氣,記者在賈魯河文化路至花園路段看到,河兩邊不時看到有人在沿著步道慢跑,寬達百米的水面上,偶爾一只白鷺飛舞,在藍天白云下,顯得格外逍遙自在。

“有了牛口峪引黃工程引來的水,這條枯河得以再現碧水清波。”綜合整治后,賈魯河增加水面面積7.92平方公里、綠化面積16.7平方公里,最深處達4米,最淺處1米左右,河上的閘壩還形成了小瀑布景觀。

作為鄭州市水生態擴容的重點工程,牛口峪引黃工程設計年引黃河水 8505萬立方米,自2019年9月29日通水運行以來,源源不斷地向賈魯河等城區河道提供生態景觀水,并在改善灌溉效益和城市供水應急備用方面發揮了重要作用。

守護凈土控風險 吃得放心住得安

萬物土中生,土壤關乎人們飲食和居住安全。

2018年,新鄭市龍湖鎮李木咀村發生一起含農藥廢棄土傾倒案件。2019年,市生態環境局根據《鄭州市生態環境損害賠償制度改革實施方案》,組織賠償義務人、涉案企業開展磋商,達成賠償協議,由賠償義務人支付生態損害賠償金900余萬元,并完成污染土壤處置。

這起全省首個經司法確認的生態環境損害賠償案件,是我市近年來開展土壤污染防治攻堅的一個縮影。

2018年以來,鄭州市統籌推進全市土壤污染防治工作,完成全市537個重點行業企業用地污染狀況調查及農用地質量狀況詳查,探索地下水、土壤協同治理模式,在全省率先開展地下水污染狀況調查,實現256個行政村環境整治任務,讓全市人民“吃得放心、住得安心”。

在管城區金岱工業園,某鍍鋅鋼管、鍍鋅構件加工企業破產后,原地塊及周邊區域將作為住宅用地。但因場地內部分區域鎳、鋅、鉻濃度超出篩選值,被生態環境部門列入污染地塊名錄。2018年4月至11月,該地塊按要求采取異地固化/穩定化技術完成了修復,達到了安全利用目標和風險管控要求。場地內受污染土壤全部清挖出去,經修復合格后,作為路基進行了資源化利用。2020年,經對路基土壤及路基周邊地下水監測,修復后的土壤穩定達標、地下水指標滿足相關要求。

“目前,全市已基本建立了122家污染地塊名單,經土壤污染狀況調查評估,55個地塊為未污染地塊,涉及再開發利用的地塊,全部實現安全利用。”市生態環境局土壤生態環境處處長逯禎說,由于人們對土壤污染防治知之甚少,剛接手這一塊工作時,工作很難開展,她挺著懷孕6個月的大肚子,主動與相關部門溝通,加班加點學習政策,編制了厚厚3大本工作手冊,分批次組織土壤污染重點監管單位、土壤污染防治第三方技術服務單位基層土壤管理人員培訓會,使全市土壤污染防治工作體系不斷健全。當年,鄭州市土壤污染防治攻堅第一次被評為全省優秀。

截至2020年,全市土壤環境質量總體保持穩定,全市受污染耕地安全利用和治理修復任務全面完成,污染地塊安全利用率達到100%,重點行業重點重金屬污染物排放量與2015年相比實現零增長。

百舸爭流千帆競,奮楫爭先譜新篇。

2021年是“十四五”的開局之年,鄭州市生態環境系統將繼續堅持以改善生態環境質量為核心,保持攻堅力度、延伸攻堅深度、拓寬攻堅廣度,按照“提氣、降碳、強生態”的工作思路,推動污染防治攻堅戰由“堅決打好”向“深入打好”轉變,努力營造更加美好的生態環境,讓人民群眾有更多生態獲得感、幸福感!

請橫屏欣賞藍天白云綠水青山

↓↓↓

鄭報全媒體記者 裴其娟/文? 馬健? 廖謙/圖