我是誰?我從哪里來?根生何處,姓源何時。“尋根問祖”從古至今一直都是中華民族的獨有文化,是一種人的本性,更是一種情結和一份情感。反向追溯,尋找自己從哪里來,找到自己心靈的歸宿。

由鄭州市歸國華僑聯合會主辦、大文創研究院協辦的“尋根中原”文化探源活動已近過半,讓我們從尋根代表的隨筆小記中,聆聽“老祠堂”的故事。

自“姓氏中國·尋根中原”文化探源活動啟動至今,我們已經行走15天,近半路程,探尋了6市12縣16個姓氏老祠堂,感受到了每個姓氏家族獨有的屬于自己的文化底蘊和家風家訓。

我們第一站來到了陳姓郡望地——長葛。陳姓發源于河南淮陽,盛于穎川。陳姓7000萬人,其中5000多萬為穎川衍派,子孫遍天下,史稱中華望族。而穎川陳氏的發跡,與陳寔有著密不可分的關系。陳寔是東漢人,穎川陳氏的第九世孫,生于長葛市古橋鎮陳故村。

當地的陳姓后裔得知我們前來尋找陳寔遺跡時,紛紛熱情地加入到向導行列,跟我們講述了許多有關陳寔的故事。

在紀念陳寔的德星觀,我們得知,陳寔為官期間清正廉潔,百姓安居樂業。他在辭官回鄉之后,與人友善,德高望重,還投身教育事業,在西樊樓建了潁川學堂,因此被世人尊為“德星”。廣為流傳的“梁上君子”“難兄難弟”“德星相聚”等成語典故,也都是講的陳寔的故事。

從這些故事中,我們得知陳寔公一生德高望重,名傾天下,胸懷寬廣,以德服人,他一生追求德行天下,去世時,相鄰府丞郡縣的官吏、百姓們都來送別,一天時間內有3萬余人前來吊唁。由此可以看出,陳氏之所以在陳寔公這里發跡不是沒有理由的。

而陳氏后人也正是因為繼承了這些好的家風、家訓與家族精神,才培養出陳群、陳泰等優秀的子孫,才得以讓潁川陳氏聲名顯赫,人文鼎盛,后世子孫遍天下,為中華文明的發展和傳播做出了巨大貢獻。

千秋功過,于祠堂可見一斑;華夏祖先,從祠堂可知譜序流傳。在尋根的路上,我們從祠堂中找到了家族的起源。

在禹州許屯村的許文正公祠,守祠人許德超給我們講述了許姓的起源。我們一起翻閱許姓家譜,了解許文正公后裔的發展與變遷。

在禹州方崗的方氏總祠堂,我們了解到華夏方氏的根源就在這里,以及雷、方、鄺三姓同出一源。方氏宗親會會長方思文贈送方氏祖地上的土與水,供我們帶回新鄭黃帝故里栽種尋根樹。

千年“龍與帝王”的不解之緣,我們在“中華劉姓始祖苑”找到了答案。93歲的老爺子劉福明,給我們講述了得姓始祖劉累御龍以及劉氏先賢的光輝事跡。

劉姓是我國當代四大姓氏之一,人口8000多萬,遍布海內外。歷史上稱帝稱王者就有66人之多,統治中國長達650多年,是中國歷史上出皇帝最多,統治中國最久的姓氏,并產生了漢族、漢語、漢字的專稱。專家在評價劉氏文化對中華傳統文化中的貢獻時,用了“帝王之尊、民族之名、影響之巨”12個字來概括。

據世界劉氏聯誼總會署理主席劉松林介紹,每年公歷4月19日是世界劉氏祭拜始祖大典之日,來自世界各地的劉氏后裔齊聚中華劉姓始祖苑,共同祭拜始祖累公,吃團圓飯、飲團圓酒、磕孝敬頭,最多時待客1000桌。

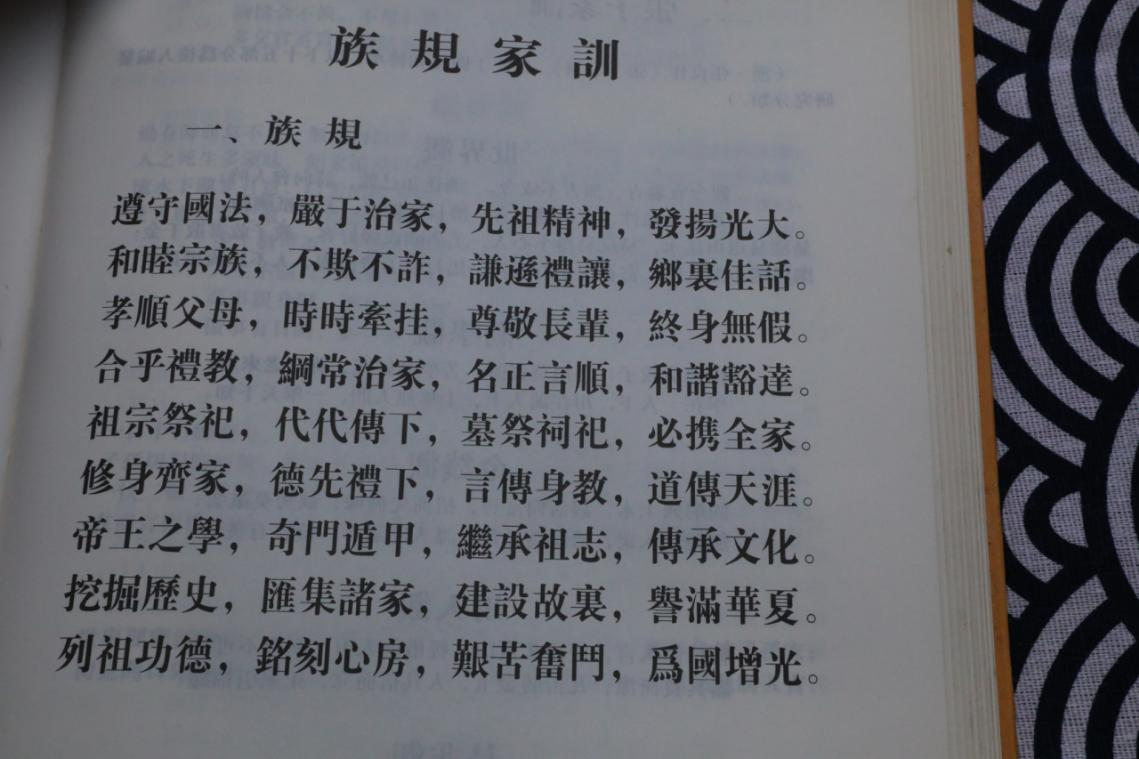

“遵守國法,嚴于治家,先祖精神,發揚光大……”在郟縣張良祠,我們跟隨張良后裔一起誦讀張氏家訓。?

“張良刺秦”“圯上受書” “智斗鴻門”“明燒棧道,暗度陳倉”等一段段佳話為后人稱道,寶豐縣的張柳松創作20幅張良畫卷描述張良故事,為張良祠堂建立做助力。

張良歷史博物館董鐵忠老先生給我們講述張良功高德厚、淡泊名利的精神。坐在張良墓碑前,看著清光緒年間張崇寫的碑文,思緒翻飛,仿佛穿越時空,身臨其境感受先賢智慧之偉大。

在魯山趙姓始祖——造父墓前,40多年造父守墓人趙宗國給我們講述了造父傳授當地百姓識馬、御馬之術,改善生產力,推動農業發展,被譽為“馬王爺”。造父文化研究會副秘書長趙宗清,帶我們翻閱趙氏家譜,講述造父為當朝立下的汗馬功勞,以及傳于后人的“忠”“勇”趙氏精神。

在大別山革命老區新縣的肖家灣,我們看到了坐落在肖家灣西口的蕭氏祠堂。翻閱蕭氏族譜,我們可以看到,這里曾出兩朝十宰相,孕育了43位開國將軍,“忠”是蕭家最主要的家風。

當我們在南陽宛城謝氏宗祠,探尋謝姓起源的時候,遇上了從新疆來尋根的謝姓宗親。雖然相隔3000公里,素未謀面,但站在謝氏宗祠前這一刻,他的人生找到了出處,心靈有了歸宿。

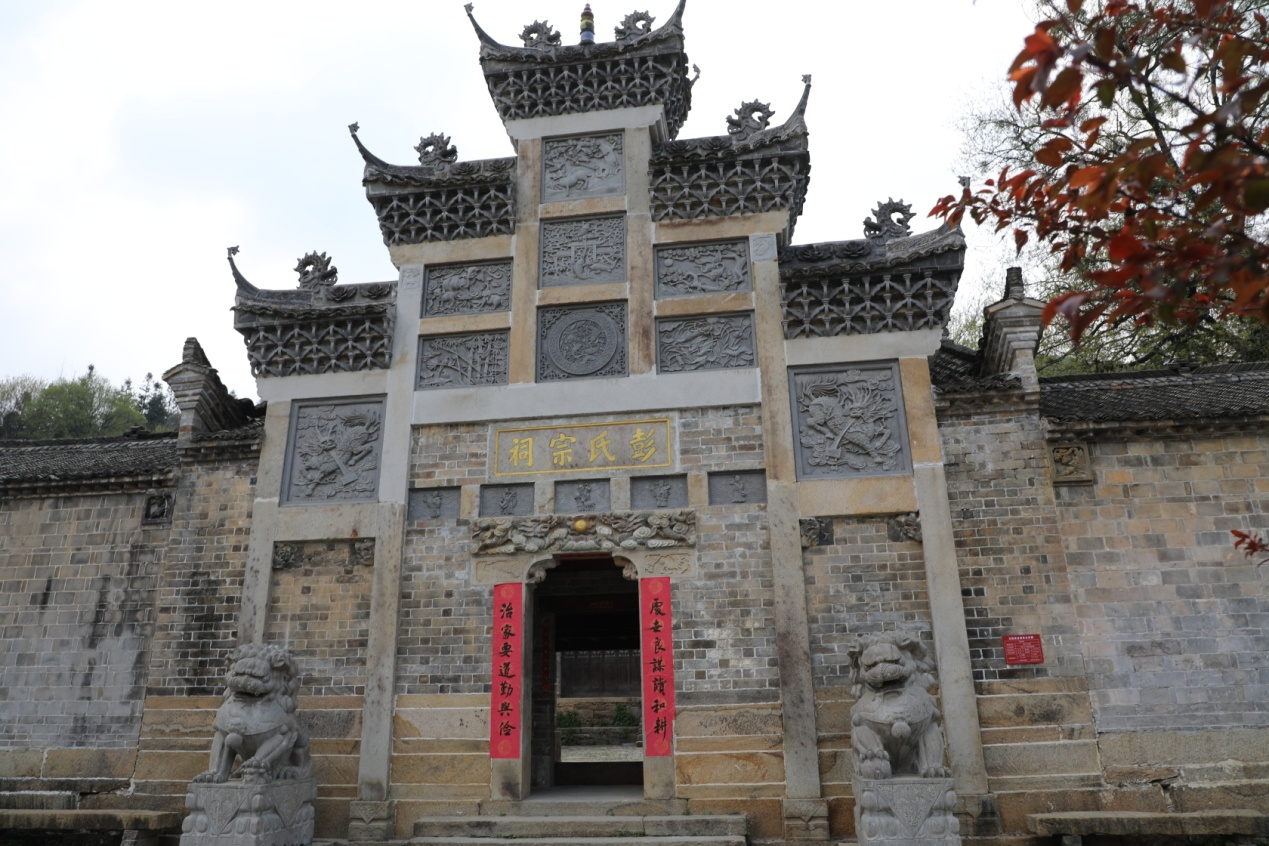

我們一行還探訪了禹州苗氏祠堂,葉縣葉氏祠堂,新縣的彭氏宗祠、熊氏宗祠,潢川黃氏大宗祠、息縣賴氏大宗祠……

尋根問祖,尋找的不僅僅是自己的先祖、親人,也是在尋找我們心中的一個夢,一種家國情懷。或為過去繁盛的家族而驕傲,或為祖先的創業而感動,或為長途的遷徙而震撼,或為百折不回的壯舉而崇仰,得到的是祖先創業不易、后人定當珍惜的結論,產生的是惟有勤勉才能生存、惟有奮斗才能興業的省悟,激發的是不忘祖訓、振興民族的內生動力。

明天,我們將再次出發,奔赴下一站,繼續探訪姓氏老祠堂,開啟下半程尋根旅途。尋根,我們一直在路上……

正觀新聞·鄭州晚報記者? 蘇瑜 整理