千年水韻 邂逅潮流煙火

賈魯水鎮?星光市集今日開街 “夜娛+夜游+夜食”沉浸式體驗

玩水聽歌吃美食賈魯水鎮帶你解鎖夏夜城市狂歡

當千年水韻邂逅潮流煙火,星光市集碰撞音樂盛宴,一場驚艷時空的狂歡即將燃情啟幕。6月20日,二七區賈魯水鎮?星光市集盛大開街,這場橫跨夏秋兩季的狂歡將持續至10月7日,每日17時至23時以賈魯河千年水韻為底色,融合水上沖關、音樂盛宴、特色美食等特色潮流元素,為市民打造沉浸式“夜娛+夜游+夜食”的全新休閑體驗。

夏日消暑,水上娛樂必不可少。市集精心打造的水上沖關挑戰賽,成為市民夏日玩樂的絕佳選擇。百米水上闖關賽道設置了翻滾波浪、懸浮獨木橋、水上攀巖等多個關卡。其中,翻滾波浪不斷起伏,充滿驚險趣味;懸浮獨木橋晃晃悠悠,考驗著挑戰者的平衡能力;水上攀巖則讓挑戰者在攀爬中感受力量與激情的碰撞。無論是親子共同參與,還是好友結伴挑戰,都能在這里暢享活力滿滿的歡樂時光。

音樂狂歡是此次市集的一大亮點。每日20時26分,抖音千萬粉絲達人@滄海一舟將攜全新國風水上舞臺驚艷亮相賈魯河。屆時,《將軍》《孤舟》等全網爆款曲目將在現場live首唱,配合3D全息水幕技術,光影與音樂完美交融,為觀眾打造一場沉浸式視聽盛宴。與此同時,1000平方米的濱河草坪將變身露天Livehouse,每日20時~22時,搖滾樂隊、國風電音、爵士三重奏輪番登場。市民帶上野餐墊,伴著璀璨星空,品嘗冰啤酒、小龍蝦,享受最浪漫的消夏體驗。

除了精彩的娛樂與音樂,市集的美食同樣令人期待。這里云集了100+特色小吃攤位,匯聚了五大洲的風味:成都冷鍋串串麻辣鮮香,爆汁蒜蓉生蠔香氣四溢;法式可麗餅、草莓炸彈舒芙蕾、奶蓋白玉小丸子等網紅美食,顏值與美味兼具;泰國芒果糯米飯帶來獨特的東南亞風情……各類特色美食充分滿足不同食客的味蕾需求。

記者 朱翔宇 通訊員 段黎黎/文

記者 馬健/圖

營造場景 打造精品

鄭州向“微短劇創作之都”大步邁進

短劇拍攝現場

近日,北京、杭州、成都等傳統影視基地的專業演員批量擁入鄭州加入微短劇拍攝大軍。鄭州作為當下炙手可熱的微短劇攝制重地,在相關部門“搶抓機遇、推出精品、育強產業、提升服務”的帶動下正呈現出新的發展態勢,向“微短劇創作之都”繼續邁進。

深挖特色,“取景地”不斷涌現

作為國家中心城市和歷史文化名城,鄭州擁有國際都市的繁華風貌、資源豐富的文化遺產、古村老街的田園風光,高端酒店和旅游度假區不勝枚舉,老城更新帶來的文化街區特色十足,尤其是在“微短劇”成為行業風口以后,在市場引導與政府支持雙重作用下,越來越多的文旅場景資源得到了挖掘與展示。

5月22日,二七區就通過整合全區文旅資源,發布了一整批微短劇場景資源。其中,有適合歷史正劇、革命題材、城市記憶題材拍攝的二七廣場,也有適合生態環保、職場、科技、醫療選題拍攝的西崗建筑藝術體驗園。瑞光創意工廠、二七米房、中鐵·泰和里年輕潮流,古玩城與碧波園、賈魯水鎮、瞻園藝術館古色古香,優勢各異的取景地正在通過集中宣發,展示著鄭州微短劇行業發展的十足潛力。

從民國風大堂及會所、工業風別墅、現代醫院,到不同年代家庭場景、總裁辦公室、酒店房間……位于金水區黃河畔黃崗廟村的大志影視基地,如今已完成一萬平方米室內實景打造,涵蓋各種大小場景近50個,端午假期更是吸引了眾多年輕人前來打卡體驗。據悉,該影視基地試營業兩個多月以來,吸引全國各地短劇團隊來鄭拍攝,累計接待超300個劇組,單日最高容納9個劇組同時拍攝。

當前,鄭州正在加快打造“一站式”微短劇產業集群。記者從市文廣旅局獲悉,2025年,各開發區、區(市)縣計劃完成打造1個5000平方米以上微短劇拍攝基地(園區)或場景。通過盤活古建舊廠、閑置樓宇等場所,利用轄區特色資源,打造獨具特色的古裝類、年代類、功夫類微短劇拍攝基地(園區)或場景,滿足劇組在鄭州取景拍攝的不同需求。

無論是新鄭木馬片場、中牟鼎革、滎陽洞林等微短劇拍攝基地的建設,還是天健湖產業園、天橋公司等優勢資源利用,當前,全市正不斷健全“寫、拍、播、評、投”五位一體的完整微短劇產業鏈,提升對產業投資與拍攝團隊的吸引力,樹立城市行業標桿,助力微短劇產業高質量發展邁上新臺階。

精品領銜,短劇產業“提優提質”

除了場景建設,精品微短劇創制也在為鄭州短劇產業發展換上“優質”新標簽。據記者了解,2024年,有48部重點微短劇和119部普通微短通過省廣電以上部門備案審查,分別占全省67.7%、51.7%。有3000多部其他微短劇通過網絡視聽平臺備案審查,比2023年增長60.5%。其中,《遇見少林有功夫》成功入選國家廣電總局推優劇目、《所念皆山河》《我的爸爸是齊天大圣》入選河南省重點扶持項目。

通過獲獎項目帶動與優質內容出產,一批圍繞“嵩山文化、少林功夫、活力都市”為主題的微短劇不斷出現,不僅改變了業界對鄭州微短劇行業只會制作“霸總”“戰神”等題材的商業劇,不會創作文旅元素的精品劇的片面看法,也讓部分頭部微短劇制播公司跑出“加速度”。據悉,在全市微短劇產業發展過程中,鄭州天橋電子商務有限公司(簡稱“天橋短劇”)成為全市唯一一家全產業鏈短劇平臺,2024年度市場規模達到14億元,投放微短劇超過1000余部,全域粉絲量達10億,旗下賬號月均播放量超100億。

優質內容同樣離不開文化沃土進行創作。4月16日,“文脈千年·劇說鄭州”網絡微短劇劇本征集啟動儀式在鄭州舉辦,征集活動圍繞“天地之中、黃帝故里、功夫鄭州”的城市品牌,突出“少林功夫、天下黃河、黃帝故里、漫步商都、幻樂之城”等特色IP,自4月16日至7月15日,面向全國劇本創作者征集。著眼未來,該征集活動或將為鄭州出產一批代表新時代鄭州成就、鄭州發展、鄭州精神的優秀作品,無論是山河之美還是人文之盛,在屏幕的方寸之間,傳遞出“天地之中、黃帝故里、功夫鄭州”的厚重與精彩。

政策扶持,打造“微短劇之都”

截至2024年,全市微短劇市場規模達到23億元,比2023年增長27.4%,微短劇制作企業820多家,比2023年增長29.3%。從業人員擴大至3萬多人,相較于2023年增長5倍。其中,19家企業市場規模達1000萬元以上,3家企業市場規模超過1個億。成果的背后,既有各大微短劇制作企業潛心創新創作的努力,也離不開政策的支持與引導。

推動文旅融合,促進微短劇產業高質量發展,鄭州一直在行動。2024年5月18日,由鄭州市文化廣電和旅游局主辦的跟著微短劇去旅行——“河之南·游鄭州”主題創作暨中國旅游日主題日活動啟動儀式,開啟鄭州文旅與微短劇融合創新的新篇章,開辟鄭州微短劇精品創作的新賽道。

2024年10月25日,鄭州市政府辦公室發布了《關于鄭州市加快推進網絡微短劇產業高質量發展扶持政策的意見》,并指出,爭取到2027年將鄭州打造成最具影響力的中國“微短劇創作之都”,擁有著行業基礎、交通優勢、文化底蘊等資源稟賦的國家中心城市,正在向下一個城市發展“風口”發起沖擊。

4月22日,登封市人民政府印發關于《登封市加快推進網絡微短劇產業高質量發展實施方案》,為激勵精品傳播,針對微短劇取景地70%以上為登封市地標或場景,綜合播放量達1億以上等條件的微短劇,經綜合價值評測可給予一次性最高50萬元獎補;6月15日,“賦能新視聽 共創微短劇產業新生態”二七區微短劇產業發展推介暨集中簽約儀式成功舉辦,擬籌備的《二七區推進網絡微短劇產業高質量發展扶持政策的實施意見》將通過7項支持措施,最高不超過50萬元一次性獎勵等方式,提升二七區微短劇產業競爭力。

如今,在推動文旅產業高質量發展,使其真正成為支柱產業、民生產業、幸福產業的道路上,“微短劇+文旅”正展現出它的蓬勃生機。市文廣旅局有關工作人員表示,未來,我們將圍繞推出精品微短劇、補全產業鏈條、打造產業集群、建立培訓體系等方式,在場景搭建、內容創作、政策扶持的基礎上,鞏固全市微短劇產業的先發優勢,推動鄭州向“微短劇之都”大步邁進。

本報記者 李居正 文/圖

光與影的交響樂

“鄭州眼”遇上《聯播一瞬》

視頻截圖

視頻截圖

掃碼看視頻

6月18日晚,總臺《聯播一瞬》節目登陸位于鄭州西區的地標大屏“鄭州眼”。當暮色四合,盾構機、唐三彩、紅旗渠等飽含河南特色的短視頻在3800多平方米的大屏上依次亮相,流動的光影與天邊鎏金的晚霞、近處穿梭的車流交織輝映,仿佛一場光與影的交響樂在鄭州的夜色中奏響。 據央視

黃河文化公園:

炎黃舉目覽勝景

黃河文化公園

在廣袤的中原大地,黃河如一條巨龍蜿蜒而過。而鄭州市西北黃河之濱,一顆璀璨的明珠熠熠生輝——鄭州黃河文化公園。北枕黃河之波瀾壯闊,南倚岳山之巍峨蒼翠,東挽京廣鐵路之動脈,西望楚漢古戰場之烽煙。她不僅是國家級風景名勝的瑰寶、國家地質公園的奇觀、國家AAAA級旅游景區的勝地,更是一幅承載歷史與文化的歷史長卷,每一筆勾勒皆是中華民族的輝煌篇章,每一抹色彩皆是黃河兒女的壯志豪情。

園區內,炎黃二帝塑像聞名遐邇,作為鄭州城市地標守護九曲安瀾;在毛主席視察黃河處峰高望遠,黃河大橋便可盡收眼前。“要把黃河的事情辦好”“讓黃河成為造福人民的幸福河”……如今,園區在文化建設與生態保護等工作推動下,舉目之間、皆是勝景,步履所至、文脈綿延。

歷史記憶,悠悠歲月成詩篇

要追溯黃河文化公園的歷史,還要從“邙山提灌站”開始。1970年7月,為解決城市工農業用水和市民生活用水,鄭州市委、市政府在這里開始修建“引黃入鄭”工程——邙山提灌站,并于1972年10月1日正式建成通水,為城市注入生命之源,在那個時代便肩負起了70%的城市用水與沿途10萬畝農田的灌溉任務。

為改善這里的生產和生活環境,早期提灌站的建設者們攜手植樹種花、封山育林,經過幾十年的辛勤勞動,荒山禿嶺終是換了新顏。近年來,景區栽植數種400多個,綠化荒山4000多畝,綠化美化林地380多萬平方米,種植各類樹木400余萬棵,森林覆蓋率90%以上。

經過數十年如一日的發展建設,如今的黃河文化公園已經成為集休閑度假、旅游觀光為一體的國家級風景名勝區。這里名勝迭出,文化底蘊深厚,相傳黃帝和炎帝兩位始祖曾在這里共同結盟宣誓;大禹在這里發現了洪水泛濫的源頭“滎波”(古湖泊名稱),并帶領人們疏浚河道、開挖溝渠、引水入海;這里有見證劉邦項羽楚漢爭雄中分天下的“鴻溝”遺址,如今在默默訴說著當年的鼓角爭鳴……

1952年毛主席視察黃河,坐在景區山頂一角上發出了“要把黃河的事情辦好”的偉大號召。2019年9月17日,習近平總書記在鄭州黃河國家地質公園臨河廣場憑欄遠眺,并在此后提出了“讓黃河成為造福人民的幸福河”的號召。漫步在現在的黃河文化公園,從小山丘到黃河岸,從“三橋匯”到炎黃塑像,一步訴一景、一景一故事,歷史貫穿其中,將記憶積累成歲月的詩篇。

美景如畫,炎黃之光映勝景

劉禹錫《陋室銘》有云:“山不在高,有仙則名,水不在深,有龍則靈”。鄭州黃河文化公園是一座有別于其他傳統旅游勝地的風景區,它既不以奇山秀水見長,也不以廟宇古建稱雄,園區內黃河水奔流不息,炎黃廣場尋根祭祖,“三橋匯”見證工業文明發展,黃河國家地質公園、黃河地質博物館都是游客愿意奔赴的“詩與遠方”。

瞻仰“炎黃二帝”塑像,不妨來到炎黃廣場與紀念壇上。炎黃二帝塑像高106米,采用中國傳統雕塑藝術和中國建筑藝術相結合的手法建造,整個塑像融黃河、黃土、炎黃文化三者為一體,體現與大地共生、與山川同在、與日月齊輝的磅礴氣勢。山體右下方是長達485字的《炎黃賦》碑刻,長33米、寬3.3米。炎黃二帝塑像面朝黃河,莊嚴肅穆,是中華文化的高度濃縮,也是中華民族智慧和力量的結晶。

造訪黃河“三橋匯”,壯觀的鐵路文化在這里也可找尋其蹤。公園內,黃河河道上并存著三座鐵橋,從西向東、高低錯落、橫跨黃河,相距不足干米。他們形態不同、結構不同、建造水平不同,在中國鐵路橋梁史上具有舉足輕重的地位。其中,現存5孔160米的京漢鐵路“黃河第一橋”為中國鐵路大橋的建造史完成開篇,京廣鐵路黃河大橋以“敢教日月換新天”的氣魄撐起民族橋梁建造自力更生的脊梁,線條流暢、四線并行的“鄭焦城際黃河大橋”讓“千里黃河一日還”成為現實,中國鐵路與造橋技術在它的拔地而起中完成了由“追趕者”到“領跑者”的華麗蛻變。

如今,景區已開放面積達20多平方公里,已經建成并對外開放的有炎黃景區、五龍峰、駱駝嶺、星海湖、岳山寺等五大景區。園區內分布著“炎黃二帝”、“哺育”、“大禹”、黃河碑林、萬里黃河第一橋、毛主席視察黃河處、浮天閣、極目閣、三橋匯、臨河廣場、邙山提灌站、國家黃河地質博物館等40余處景點,既是外地游客縱覽鄭州黃河之美的重要目的地,也是在河南開啟“黃河之旅”的重點龍頭景區。

生態樂園,鳥語花香話新篇

景區的規模綠化,起始于20世紀50年代。1969年成立的邙山“五七”青年林場,開啟了景區生態修復與環境保護的篇章;1973年邙山提灌站建成通水后,提灌站組成“園林組”負責提灌站周圍250畝的荒山綠化任務;1976年成立“邙山建設指揮部”,鄭州市開始組織機關事業單位及企業到邙山進行義務綠化工作;1979年正式組建“綠化專業隊”,邙山綠化進入正軌階段。

飛鳥云集枝頭,松鼠跳躍在林間。50余年來,園區從綠化到“美化”再到“彩化”,不斷進行“軟環境”和“硬設施”的迭代升級,一個四季常綠、三季有花、兩季有果的“新邙山”在黃河之濱年年綻放,吸引客來。據現有區域觀察數據,園區8年內氣象觀測平均相對濕度為74.6%,比市內高7%左右,7月份平均氣溫25.2℃,比市區低2℃~3℃,成為名副其實的鄭州“后花園”。

“今后,請叫我黃河文化公園。”2019年12月6日,為貫徹落實習近平總書記在黃河流域生態保護和高質量發展座談會上的重要講話精神,加強黃河鄭州段生態保護治理,保護傳承黃河文化,被市民群眾所熟知的“黃河風景名勝區”正式更名為“黃河文化公園”。這顆鑲嵌于黃河之濱的璀璨明珠,見證了中華民族的輝煌與滄桑,承載了黃河兒女的豪情與夢想。

展望未來,隨著黃河文化的深入挖掘與廣泛傳承,黃河文化公園必將煥發出更加奪目的光彩,成為中原大地上閃亮的文化瑰寶,吸引著世界的目光,讓炎黃子孫在此舉目覽勝景、共續黃河情,同繪新時代的美好篇章!

本報記者 左麗慧 李居正/文 李新華/圖

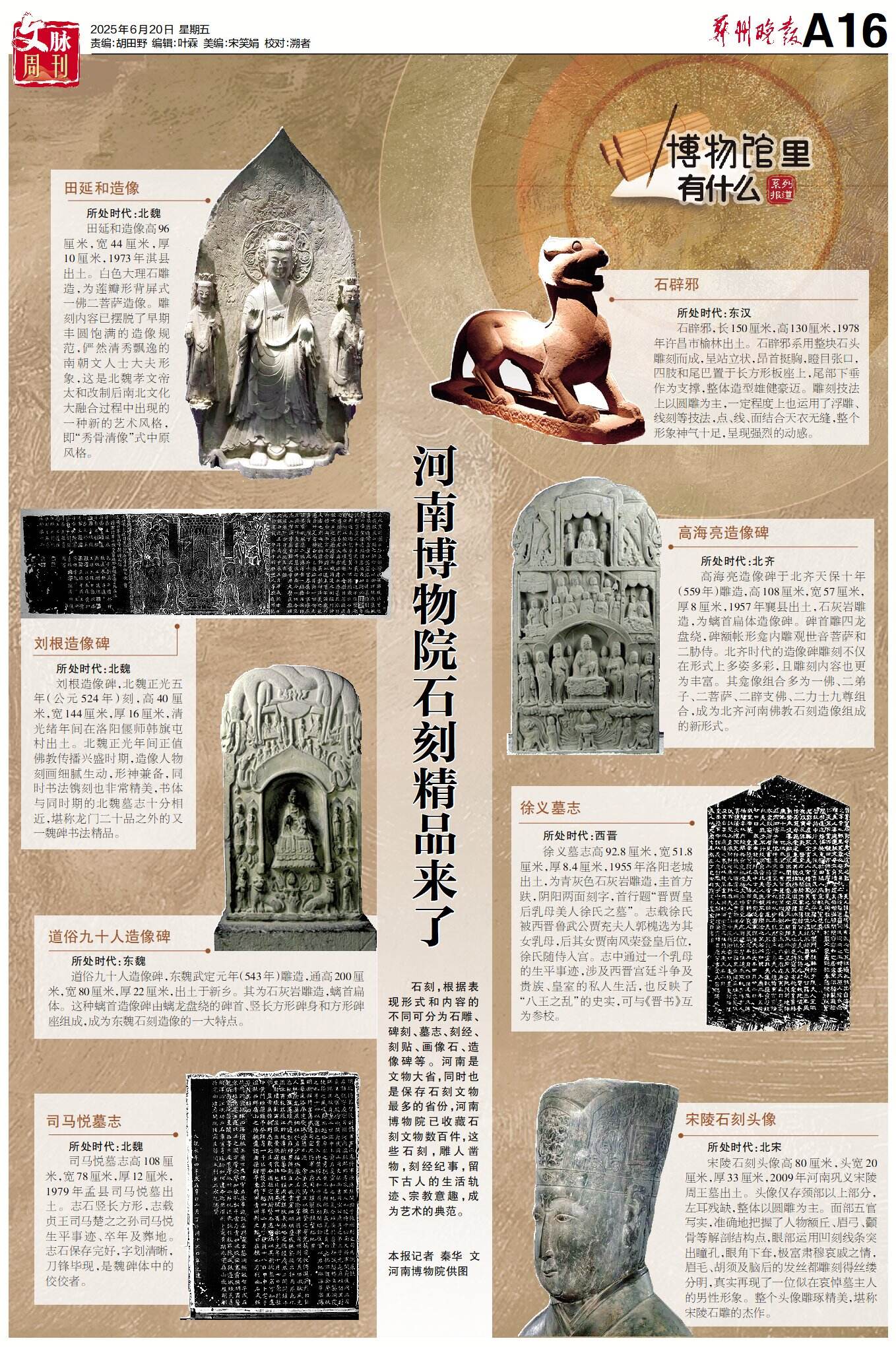

河南博物院石刻精品來了

石刻,根據表現形式和內容的不同可分為石雕、碑刻、墓志、刻經、刻貼、畫像石、造像碑等。河南是文物大省,同時也是保存石刻文物最多的省份,河南博物院已收藏石刻文物數百件,這些石刻,雕人鑿物,刻經紀事,留下古人的生活軌跡、宗教意趣,成為藝術的典范。

田延和造像

所處時代:北魏

田延和造像高96厘米,寬44厘米,厚10厘米,1973年淇縣出土。白色大理石雕造,為蓮瓣形背屏式一佛二菩薩造像。雕刻內容已擺脫了早期豐圓飽滿的造像規范,儼然清秀飄逸的南朝文人士大夫形象,這是北魏孝文帝太和改制后南北文化大融合過程中出現的一種新的藝術風格,即“秀骨清像”式中原風格。

劉根造像碑

所處時代:北魏

劉根造像碑,北魏正光五年(公元524年)刻,高40厘米,寬144厘米,厚16厘米,清光緒年間在洛陽偃師韓旗屯村出土。北魏正光年間正值佛教傳播興盛時期,造像人物刻畫細膩生動,形神兼備,同時書法鐫刻也非常精美,書體與同時期的北魏墓志十分相近,堪稱龍門二十品之外的又一魏碑書法精品。

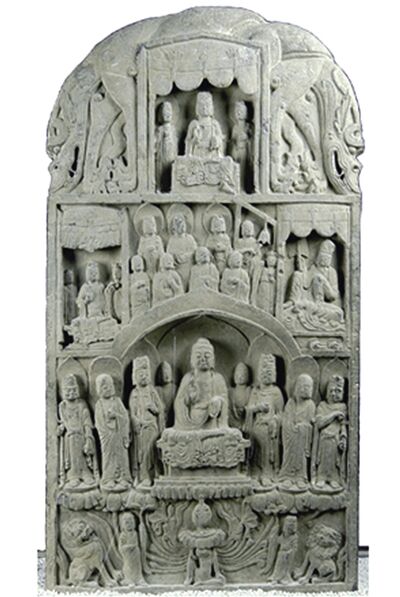

道俗九十人造像碑

所處時代:東魏

道俗九十人造像碑,東魏武定元年(543年)雕造,通高200厘米,寬80厘米,厚22厘米,出土于新鄉。其為石灰巖雕造,螭首扁體。這種螭首造像碑由螭龍盤繞的碑首、豎長方形碑身和方形碑座組成,成為東魏石刻造像的一大特點。

司馬悅墓志

所處時代:北魏

司馬悅墓志高108厘米,寬78厘米,厚12厘米,1979年孟縣司馬悅墓出土。志石豎長方形,志載貞王司馬楚之之孫司馬悅生平事跡、卒年及葬地。志石保存完好,字劃清晰,刀鋒畢現,是魏碑體中的佼佼者。

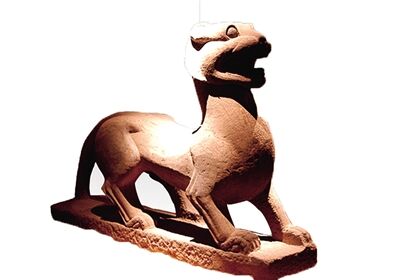

石辟邪

所處時代:東漢

石辟邪,長150厘米,高130厘米,1978年許昌市榆林出土。石辟邪系用整塊石頭雕刻而成,呈站立狀,昂首挺胸,瞪目張口,四肢和尾巴置于長方形板座上,尾部下垂作為支撐,整體造型雄健豪邁。雕刻技法上以圓雕為主,一定程度上也運用了浮雕、線刻等技法,點、線、面結合天衣無縫,整個形象神氣十足,呈現強烈的動感。

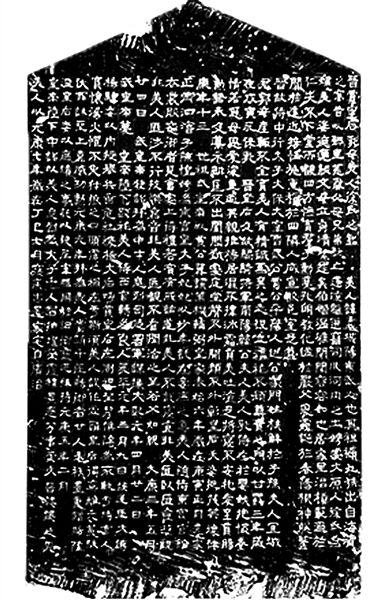

高海亮造像碑

所處時代:北齊

高海亮造像碑于北齊天保十年(559年)雕造,高108厘米,寬57厘米,厚8厘米,1957年襄縣出土,石灰巖雕造,為螭首扁體造像碑。碑首雕四龍盤繞,碑額帳形龕內雕觀世音菩薩和二脅侍。北齊時代的造像碑雕刻不僅在形式上多姿多彩,且雕刻內容也更為豐富。其龕像組合多為一佛、二弟子、二菩薩、二辟支佛、二力士九尊組合,成為北齊河南佛教石刻造像組成的新形式。

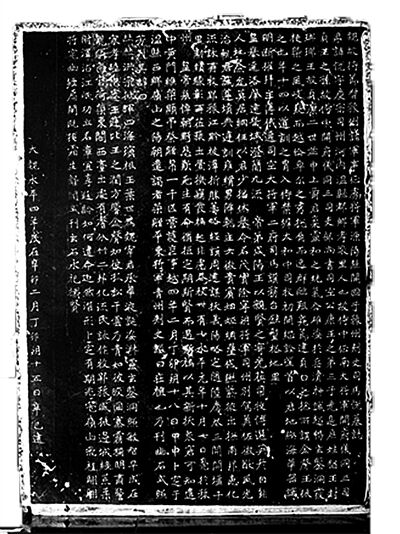

徐義墓志

所處時代:西晉

徐義墓志高92.8厘米,寬51.8厘米,厚8.4厘米,1955年洛陽老城出土,為青灰色石灰巖雕造,圭首方趺,陰陽兩面刻字,首行題“晉賈皇后乳母美人徐氏之墓”。志載徐氏被西晉魯武公賈充夫人郭槐選為其女乳母,后其女賈南風榮登皇后位,徐氏隨侍入宮。志中通過一個乳母的生平事跡,涉及西晉宮廷斗爭及貴族、皇室的私人生活,也反映了“八王之亂”的史實,可與《晉書》互為參校。

宋陵石刻頭像

所處時代:北宋

宋陵石刻頭像高80厘米,頭寬20厘米,厚33厘米,2009年河南鞏義宋陵周王墓出土。頭像僅存頸部以上部分,左耳殘缺,整體以圓雕為主。面部五官寫實,準確地把握了人物額丘、眉弓、顴骨等解剖結構點,眼部運用凹刻線條突出瞳孔,眼角下耷,極富肅穆哀戚之情,眉毛、胡須及腦后的發絲都雕刻得絲縷分明,真實再現了一位似在哀悼墓主人的男性形象。整個頭像雕琢精美,堪稱宋陵石雕的杰作。

本報記者 秦華 文

河南博物院供圖