《少林寺碑碣(566—1990)》 入選世界記憶名錄

開欄的話

習近平總書記今年5月在河南洛陽市考察龍門石窟時強調,要把中華文化瑰寶保護好、傳承好、傳播好。

聯合國教科文組織日前發布公報將《少林寺碑碣(566—1990)》作為文獻遺產新列入《世界記憶名錄》。《少林寺碑碣(566—1990)》既見證了少林寺的形成與發展,又真實記錄了中國與印度、日本、韓國等國家之間的文明交流與互鑒進程。

為了保護好、傳承好、傳播好中華文化瑰寶,讓廣大觀眾深入了解少林寺碑碣這一石雕藝術與傳世文本巧妙結合的文化精髓,本報聯合鄭州市檔案局、鄭州市檔案館、鄭州市文物局、登封市檔案局、中國嵩山少林寺,推出【少林碑碣·千年記憶】專欄,通過少林寺碑碣內涵挖掘、解讀闡釋,進一步提升中原文化影響力,進一步擦亮“天地之中、黃帝故里、功夫鄭州”城市IP。

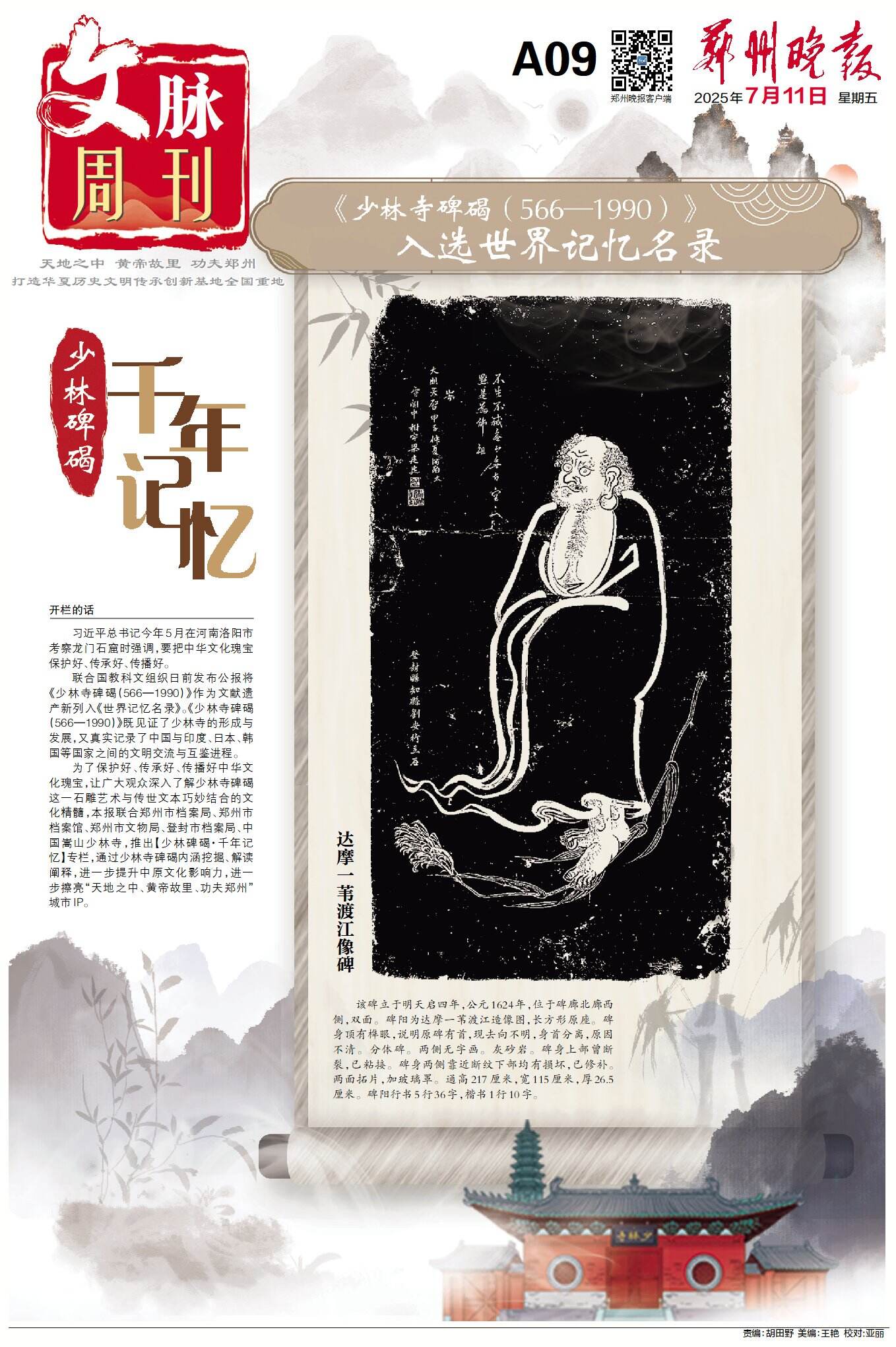

達摩一葦渡江像碑

該碑立于明天啟四年,公元1624年,位于碑廊北廊西側,雙面。碑陽為達摩一葦渡江造像圖,長方形原座。碑身頂有榫眼,說明原碑有首,現去向不明,身首分離,原因不清。分體碑。兩側無字畫。灰砂巖。碑身上部曾斷裂,已粘接。碑身兩側靠近斷紋下部均有損壞,已修補。兩面拓片,加玻璃罩。通高217厘米,寬115厘米,厚26.5厘米。碑陽行書5行36字,楷書1行10字。

少林碑碣(一)

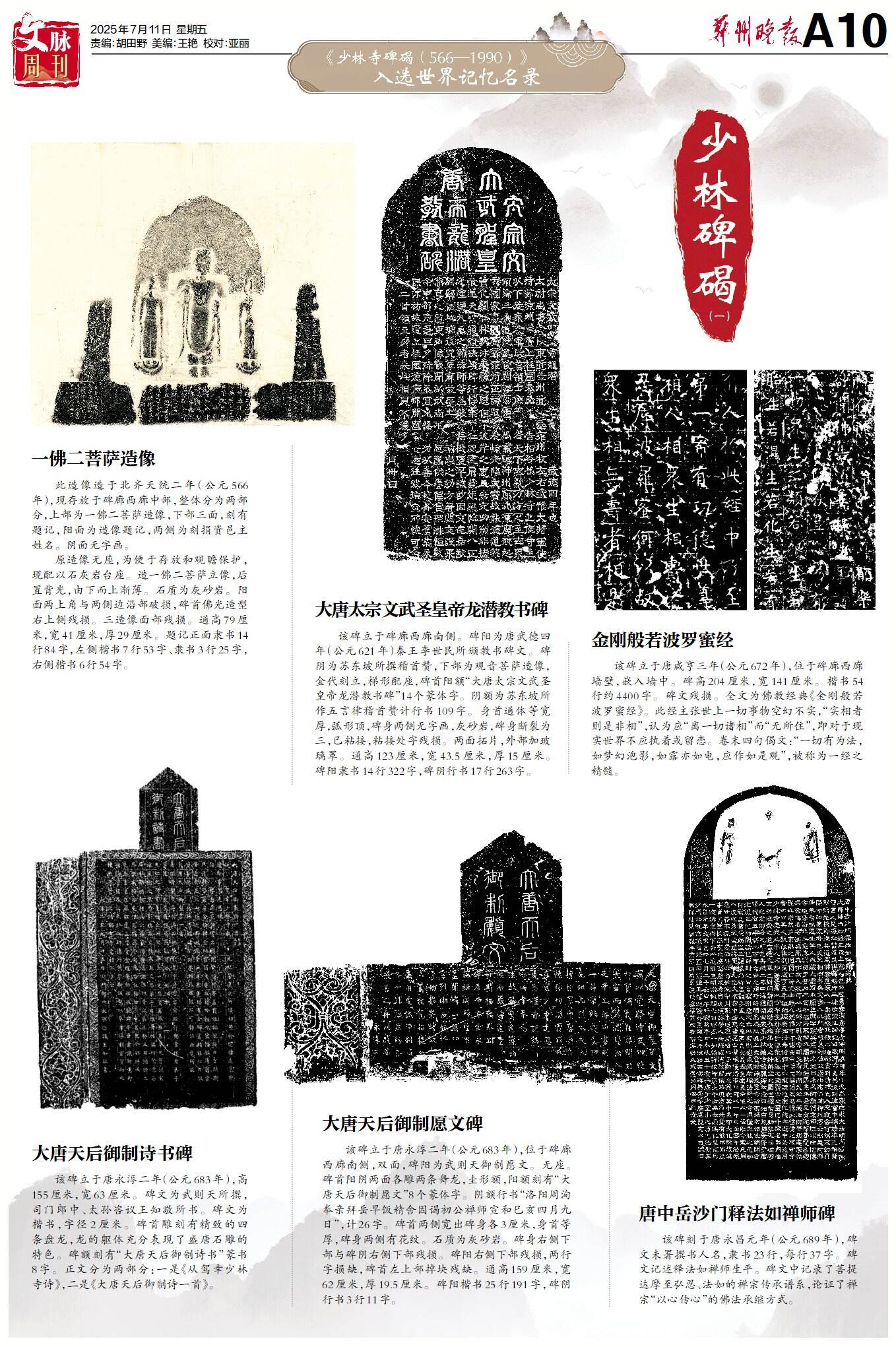

一佛二菩薩造像

此造像造于北齊天統二年(公元566年),現存放于碑廊西廊中部,整體分為兩部分,上部為一佛二菩薩造像,下部三面,刻有題記,陽面為造像題記,兩側為刻捐資邑主姓名。陰面無字畫。

原造像無座,為便于存放和觀瞻保護,現配以石灰巖臺座。造一佛二菩薩立像,后置背光,由下而上漸薄。石質為灰砂巖。陽面兩上角與兩側邊沿部破損,碑首佛光造型右上側殘損。三造像面部殘損。通高79厘米,寬41厘米,厚29厘米。題記正面隸書14行84字,左側楷書7行53字、隸書3行25字,右側楷書6行54字。

大唐太宗文武圣皇帝龍潛教書碑

該碑立于碑廊西廊南側。碑陽為唐武德四年(公元621年)秦王李世民所頒教書碑文。碑陰為蘇東坡所撰稽首贊,下部為觀音菩薩造像,金代刻立,梯形配座,碑首陽額“大唐太宗文武圣皇帝龍潛教書碑”14個篆體字。陰額為蘇東坡所作五言律稽首贊計行書109字。身首通體等寬厚,弧形頂,碑身兩側無字畫,灰砂巖,碑身斷裂為三,已粘接,粘接處字殘損。兩面拓片,外部加玻璃罩。通高123厘米,寬43.5厘米,厚15厘米。碑陽隸書14行322字,碑陰行書17行263字。

金剛般若波羅蜜經

該碑立于唐咸亨三年(公元672年),位于碑廊西廊墻壁,嵌入墻中。碑高204厘米,寬141厘米。楷書54行約4400字。碑文殘損。全文為佛教經典《金剛般若波羅蜜經》。此經主張世上一切事物空幻不實,“實相者則是非相”,認為應“離一切諸相”而“無所住”,即對于現實世界不應執著或留戀。卷末四句偈文:“一切有為法,如夢幻泡影,如露亦如電,應作如是觀”,被稱為一經之精髓。

大唐天后御制詩書碑

該碑立于唐永淳二年(公元683年),高155厘米,寬63厘米。碑文為武則天所撰,司門郎中、太孫咨議王知敬所書。碑文為楷書,字徑2厘米。碑首雕刻有精致的四條盤龍,龍的軀體充分表現了盛唐石雕的特色。碑額刻有“大唐天后御制詩書”篆書8字。正文分為兩部分:一是《從駕幸少林寺詩》,二是《大唐天后御制詩一首》。

大唐天后御制愿文碑

該碑立于唐永淳二年(公元683年),位于碑廊西廊南側,雙面,碑陽為武則天御制愿文。無座。碑首陽陰兩面各雕兩條舞龍,圭形額,陽額刻有“大唐天后御制愿文”8個篆體字。陰額行書“洛陽周洵奉親拜岳早飯精舍因謁初公禪師宣和巳亥四月九日”,計26字。碑首兩側寬出碑身各3厘米,身首等厚,碑身兩側有花紋。石質為灰砂巖。碑身右側下部與碑陰右側下部殘損。碑陽右側下部殘損,兩行字損缺,碑首左上部掉塊殘缺。通高159厘米,寬62厘米,厚19.5厘米。碑陽楷書25行191字,碑陰行書3行11字。

唐中岳沙門釋法如禪師碑

該碑刻于唐永昌元年(公元689年),碑文未署撰書人名,隸書23行,每行37字。碑文記述釋法如禪師生平。碑文中記錄了菩提達摩至弘忍、法如的禪宗傳承譜系,論證了禪宗“以心傳心”的佛法承繼方式。

胡商天團與沙漠之舟“組團”來鄭

這場絲路文明大展周六在大象博物館開幕

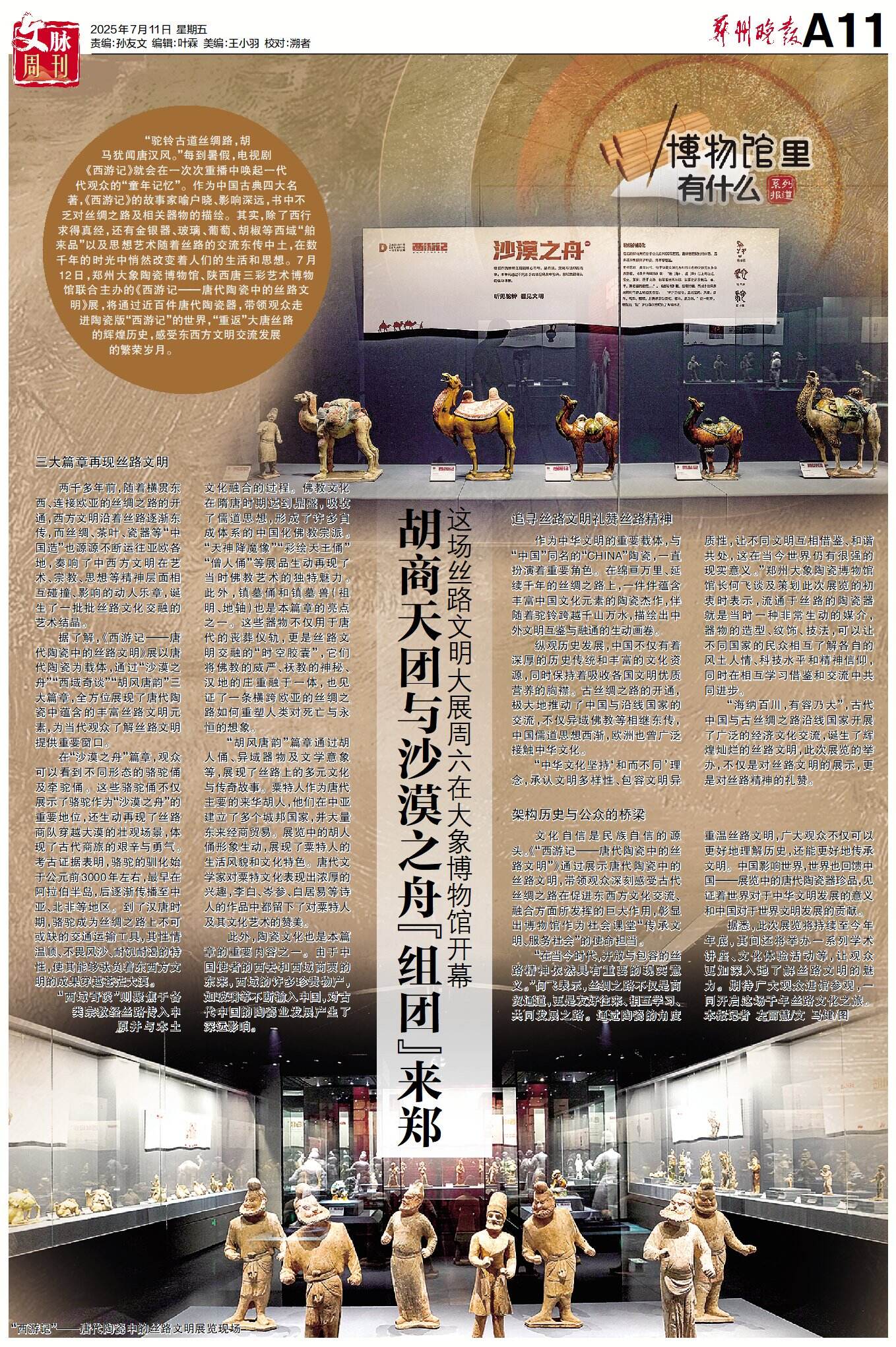

“駝鈴古道絲綢路,胡馬猶聞唐漢風。”每到暑假,電視劇《西游記》就會在一次次重播中喚起一代代觀眾的“童年記憶”。作為中國古典四大名著,《西游記》的故事家喻戶曉、影響深遠,書中不乏對絲綢之路及相關器物的描繪。其實,除了西行求得真經,還有金銀器、玻璃、葡萄、胡椒等西域“舶來品”以及思想藝術隨著絲路的交流東傳中土,在數千年的時光中悄然改變著人們的生活和思想。7月12日,鄭州大象陶瓷博物館、陜西唐三彩藝術博物館聯合主辦的《西游記——唐代陶瓷中的絲路文明》展,將通過近百件唐代陶瓷器,帶領觀眾走進陶瓷版“西游記”的世界,“重返”大唐絲路的輝煌歷史,感受東西方文明交流發展的繁榮歲月。

三大篇章再現絲路文明

兩千多年前,隨著橫貫東西、連接歐亞的絲綢之路的開通,西方文明沿著絲路逐漸東傳,而絲綢、茶葉、瓷器等“中國造”也源源不斷運往亞歐各地,奏響了中西方文明在藝術、宗教、思想等精神層面相互碰撞、影響的動人樂章,誕生了一批批絲路文化交融的藝術結晶。

據了解,《西游記—唐代陶瓷中的絲路文明》展以唐代陶瓷為載體,通過“沙漠之舟”“西域奇談”“胡風唐韻”三大篇章,全方位展現了唐代陶瓷中蘊含的豐富絲路文明元素,為當代觀眾了解絲路文明提供重要窗口。

在“沙漠之舟”篇章,觀眾可以看到不同形態的駱駝俑及牽駝俑。這些駱駝俑不僅展示了駱駝作為“沙漠之舟”的重要地位,還生動再現了絲路商隊穿越大漠的壯觀場景,體現了古代商旅的艱辛與勇氣。考古證據表明,駱駝的馴化始于公元前3000年左右,最早在阿拉伯半島,后逐漸傳播至中亞、北非等地區。到了漢唐時期,駱駝成為絲綢之路上不可或缺的交通運輸工具,其性情溫順、不畏風沙、耐饑耐渴的特性,使其能夠馱負著東西方文明的成果穿越蒼茫大漠。

“西域奇談”則聚焦于各類宗教經絲路傳入中原并與本土文化融合的過程。佛教文化在隋唐時期達到鼎盛,吸收了儒道思想,形成了許多自成體系的中國化佛教宗派。“天神降魔像”“彩繪天王俑”“僧人俑”等展品生動再現了當時佛教藝術的獨特魅力。此外,鎮墓俑和鎮墓獸(祖明、地軸)也是本篇章的亮點之一。這些器物不僅用于唐代的喪葬儀軌,更是絲路文明交融的“時空膠囊”,它們將佛教的威嚴、祆教的神秘、漢地的莊重融于一體,也見證了一條橫跨歐亞的絲綢之路如何重塑人類對死亡與永恒的想象。

“胡風唐韻”篇章通過胡人俑、異域器物及文學意象等,展現了絲路上的多元文化與傳奇故事。粟特人作為唐代主要的來華胡人,他們在中亞建立了多個城邦國家,并大量東來經商貿易。展覽中的胡人俑形象生動,展現了粟特人的生活風貌和文化特色。唐代文學家對粟特文化表現出濃厚的興趣,李白、岑參、白居易等詩人的作品中都留下了對粟特人及其文化藝術的贊美。

此外,陶瓷文化也是本篇章的重要內容之一。由于中國使者的西去和西域商賈的東來,西域的許多珍貴物產,如玻璃等不斷輸入中國,對古代中國的陶瓷業發展產生了深遠影響。

追尋絲路文明禮贊絲路精神

作為中華文明的重要載體,與“中國”同名的“CHINA”陶瓷,一直扮演著重要角色。在綿亙萬里、延續千年的絲綢之路上,一件件蘊含豐富中國文化元素的陶瓷杰作,伴隨著駝鈴跨越千山萬水,描繪出中外文明互鑒與融通的生動畫卷。

縱觀歷史發展,中國不僅有著深厚的歷史傳統和豐富的文化資源,同時保持著吸收各國文明優質營養的胸襟。古絲綢之路的開通,極大地推動了中國與沿線國家的交流,不僅異域佛教等相繼東傳,中國儒道思想西漸,歐洲也曾廣泛接觸中華文化。

“中華文化堅持‘和而不同’理念,承認文明多樣性、包容文明異質性,讓不同文明互相借鑒、和諧共處,這在當今世界仍有很強的現實意義。”鄭州大象陶瓷博物館館長何飛談及策劃此次展覽的初衷時表示,流通于絲路的陶瓷器就是當時一種非常生動的媒介,器物的造型、紋飾、技法,可以讓不同國家的民眾相互了解各自的風土人情、科技水平和精神信仰,同時在相互學習借鑒和交流中共同進步。

“海納百川,有容乃大”,古代中國與古絲綢之路沿線國家開展了廣泛的經濟文化交流,誕生了輝煌燦爛的絲路文明,此次展覽的舉辦,不僅是對絲路文明的展示,更是對絲路精神的禮贊。

架構歷史與公眾的橋梁

文化自信是民族自信的源頭。《“西游記—唐代陶瓷中的絲路文明”》通過展示唐代陶瓷中的絲路文明,帶領觀眾深刻感受古代絲綢之路在促進東西方文化交流、融合方面所發揮的巨大作用,彰顯出博物館作為社會課堂“傳承文明、服務社會”的使命擔當。

“在當今時代,開放與包容的絲路精神依然具有重要的現實意義。”何飛表示,絲綢之路不僅是商貿通道,更是友好往來、相互學習、共同發展之路。通過陶瓷的角度重溫絲路文明,廣大觀眾不僅可以更好地理解歷史,還能更好地傳承文明。中國影響世界,世界也回饋中國—展覽中的唐代陶瓷器珍品,見證著世界對于中華文明發展的意義和中國對于世界文明發展的貢獻。

據悉,此次展覽將持續至今年年底,其間還將舉辦一系列學術講座、文化體驗活動等,讓觀眾更加深入地了解絲路文明的魅力。期待廣大觀眾進館參觀,一同開啟這場千年絲路文化之旅。

記者 左麗慧/文 馬健/圖