消暑新姿勢

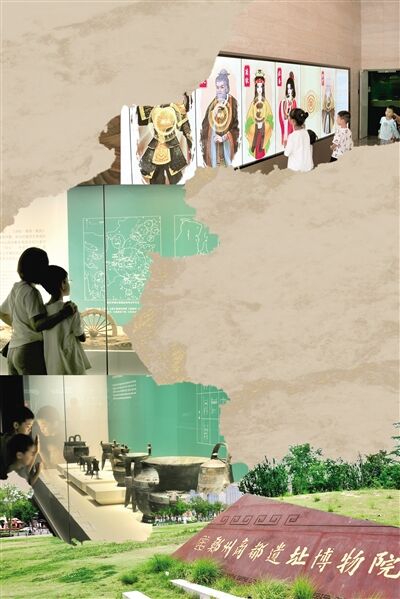

3600年商都遺址,親子沉浸式穿越

孩子們暑期在鄭州商城遺址“觸摸”歷史

暑期伊始,位于鄭州市中心的商代都城遺址博物院便成了孩子們的熱門去處。

7月1日啟動的“小小講解員”探秘商都之心活動,吸引了眾多孩子前來。

同時,博物院推出了“清涼一夏”文博暑期課堂,誠邀參觀者開啟一場文化消暑的奇妙之旅。

步入博物院大廳,陽光穿過建筑結構,傾瀉在一條長長的坡道上。

窗外,是藍天白云映襯下的現代都市輪廓。

窗內,則是青銅器與綠植交相輝映的文物展廳。

置身其中,時空仿佛在剎那間交錯——這便是博物院奇妙之旅的開端。

展廳內,一枚枚甲骨靜靜陳列。一位父親正與孩子一同俯身,借助放大鏡仔細辨認甲骨上的文字。每發現一個字形,父子倆都難掩興奮,低聲誦讀,令人肅然起敬。

當“婦好”“伊尹”這些歷史課本中的名字以鮮活的形象出現在眼前時,參觀的孩子們頓時激動起來——不如來場互動?或許,眼前的“婦好”與書本上的印象會有所不同。

青銅重器,盡顯大國氣象。即便隔著展柜玻璃,其雄渾豪邁的氣息依舊撲面而來。一件青銅盉,究竟是實用器具還是祭祀禮器?出土時又是何種模樣?

借助3D全息技術,參觀者在欣賞文物的同時,便能即時獲取鮮活生動的文化信息。細細端詳、靜靜感受,饕餮紋、云雷紋,縱使歷經數千年歲月洗禮,紋路間依舊跳躍著激情澎湃的光芒,無聲訴說著一個時代的厚重。

商都遺址城墻上,芳草萋萋、綠樹成蔭,微風送來陣陣清涼。

這里早已成為眾多市民休閑游覽、散步打卡的首選之地。

漫步于古老的夯土城墻,從高處俯瞰整個遺址公園,內心或許更能體味到別樣的歷史況味。

從一座都城的初生至今,歷史已走過3600年。

本報記者 王梓 文/圖

暑期親子游“熱”力難擋

觀眾在河南博物院參觀

銀基動物王國潑水互動現場

建業電影小鎮“回到小時候”

小朋友在鄭州圖書館閱讀

冰雪世界熱鬧打雪仗

隨著暑假的到來,“神獸”和“熊孩子”們也暫時離開了校園生活,回歸家庭的懷抱。在這個屬于夏日的“黃金時光”,正是用腳步丈量世界、用歡樂編織記憶的最佳時段。當夏日的蟬鳴與和煦的陽光向你發出邀請,不如暫別空調房,帶著孩子投身一場自然與人文交織的奇妙旅程。近日,記者走訪并整理了幾處適合親子暢游的目的地,快帶領孩子一起度過一個樂趣十足的暑假吧。

文化 感受“浪漫歷史”

坐落在鄭州CCD(中央文化區)的鄭州博物館是國家一級博物館,始建于1957年,2021年新館(文翰街館)正式對外開放,形成兩館并行的格局。新館位于鄭州市民公共文化服務區,以“黃帝冠冕”為靈感設計,總建筑面積14.7萬平方米,是國內單體規模最大的博物館之一。其建筑融合黃河奔涌的流線造型與“聚寶中原”的寶盆意象,兼具現代美學與文化內涵。館內藏有近6萬件文物,涵蓋陶器、青銅器、書畫等20余門類,尤以商周青銅器、唐宋石刻最具代表性,商代獸面乳釘紋銅方鼎、蘇軾書《醉翁亭記》刻石等為國之重器。

當前,鄭州博物館以“讓文物活起來”為宗旨,通過文物實證、數字技術與文化體驗的深度融合,成為解讀中原文明、感受歷史溫度的重要窗口。無論是青銅器的雄渾、書畫的雅致,還是沉浸式互動的趣味,都能讓觀眾在時空交錯中領略鄭州作為“天地之中”的獨特魅力,十分適合暑期“親子家庭”前來學習歷史,感受鄭州的文化脈搏。

閱讀 親子文化會客廳

鄭州圖書館新館坐落于鄭東新區客文一街10號,占地76.3畝,總建筑面積7.2萬平方米,2013年正式對外開放。建筑外觀融合“城市書房”理念,內部空間開闊,設地下一層、地上五層,規劃藏書240萬冊(件),閱覽座席3000個,日均接待讀者量可達6000人次。作為國家一級圖書館,這里不僅是文獻典藏中心,更通過智能化服務平臺、24小時自助圖書館等創新形式,成為集閱讀、交流、休閑于一體的綜合性文化樞紐。

當前,鄭州圖書館現有各類文獻總量351萬冊(件),形成了以紙質書、電子資源、古籍善本為核心的多元化館藏體系。其中,3000余種珍稀古籍善本尤為珍貴,如元刻本《韻府群玉》、清抄本《三國志玉璽傳》等,均為國內罕見的珍本或孤本。無論是藏書量還是閱讀氛圍,都是帶孩子前來的優選目的地。

游樂 喚醒童年回憶

為迎接親子客群的到來,當前,建業電影小鎮以“回到小時候”為主線推出多重體驗場景。白天,落日廣場變身“復古游樂場”,丟沙包、滾鐵環、跳皮筋等80后經典游戲輪番上演,父母與孩子組隊參與,在歡聲笑語中重溫童年記憶。

手工DIY課堂內,親子家庭可制作油紙傘等民俗手作,皮影居每日上演《武松打虎》《金斧頭》等經典劇目,成為“寓教于樂”的假期體驗實踐課堂。位于小鎮內的親子游樂區“山谷里的游樂場”完成設施安全升級,攀巖、吊橋、滑梯等適童化設施,在保障安全的前提下,為不同年齡段兒童提供多樣化游玩選擇,滿足家庭游客對親子互動空間的需求。

玩水 來一場潑水節

據了解,為迎接親子客群,鄭州方特夢幻王國也在6月27日起推出“方特熊出沒潑水節”。屆時“湖心島—熊出沒嬉水互動區”“星光幻影舞臺—狗熊嶺潑水狂歡區”等嬉水區域會完成升級擴容,無論是“大游客”家長還是“小游客”孩子都能享受到暢快的玩水體驗。此外,方特夢幻王國還將于每周五至周日增開夜場,深受游客喜愛的“熊出沒”家族將領銜夏日限定主題巡游,與大小朋友親密互動;多場萌趣盎然的親子演出也將輪番上演,讓全家在清涼中共享溫馨歡樂時光。

度假 盡享清涼玩水新體驗

炎炎夏日,鄭州銀基國際旅游度假區依托三大主題樂園與酒店集群業態,精心打造了集玩水、滑冰、休閑、康養于一體的多維度避暑體驗,成為中原地區最受歡迎的清涼打卡地之一。無論是尋求刺激的水上狂歡,還是向往冰雪世界的夢幻奇遇,抑或是享受周到舒適的度假服務,這里都能滿足游客的夏日避暑需求。

據記者了解,在7月的銀基國際旅游度假區,與水親近是親子出行、消暑度假的首選。動物王國搖身變為大型“狂歡潑水季”水戰樂園,每日兩場、每場30分鐘的“夏日激爽水派對”讓游客盡情釋放熱情,現場還有貼心的快速烘干機,讓濕身后的游客能迅速恢復干爽。除了潑水互動,水上娛樂設施也奇特好玩,“勇闖海王殿”帶來俯沖而下水花四濺的刺激,“水上飛鷹”則讓游客體驗掠過水面的速度與清涼。在園區游玩期間,游客還能近距離觀察到白虎跳水、黑熊泡澡等動物們獨特的消暑行為。

本報記者 李居正 文/圖

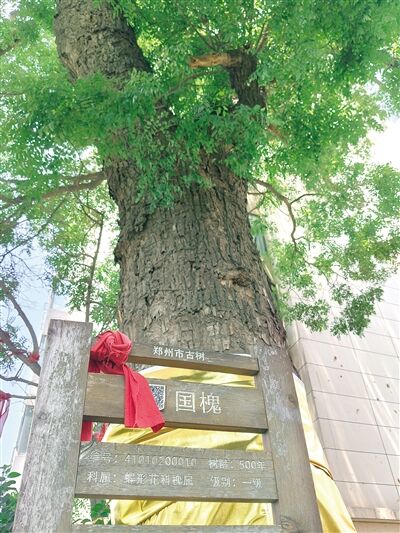

400年古槐守望城市鄉愁:

一棵樹與一個村莊的世紀對話

古槐樹靜靜矗立

在鄭州繁華的中原路與大學路交叉口東南角,金水河在此優雅地轉彎向北流去。河岸邊,一棵樹齡超過400年的古槐樹靜靜矗立,它斑駁的樹干上鐫刻著歲月的痕跡,茂密的樹冠投下層層疊疊的綠蔭。這棵被列為鄭州市二級古樹名木保護的老槐樹,不僅是鄭州市中心罕見的綠色活化石,更是原菜王村村民心中無法割舍的鄉愁象征。它如同一部活的歷史書,見證了鄭州的滄桑巨變,也記錄了一個村莊從興盛到消逝的完整軌跡。

古槐記憶:從“菜園王”到現代社區的見證者

這棵古槐樹的年輪里藏著菜王村的全部歷史。據鄭州市相關部門2018年認定,這棵國槐樹齡已達408年,與菜王村同齡。時任菜王社區主任董枝春講述的村莊起源如同一張泛黃的老照片:明朝洪武年間,王姓兩兄弟從山西洪洞縣遷徙至此,以種菜為生,尤其以種植冬瓜、大白菜聞名于當時的鄭縣,因此得名“菜園王”。清朝末年,村莊改稱“菜王村”,而這兩兄弟在村前種下的3棵槐樹中,唯有這一棵頑強地存活至今。

82歲的王北定老先生記憶中的20世紀50年代菜王村,是一幅典型的北方鄉村水墨畫:村子分南街和北街,百十戶人家清一色的青磚小瓦房,金水河繞村西而過,河水清澈見底,岸邊柳枝輕拂,村姑們在河邊洗衣嬉笑,老人們在槐樹下談古論今,講述著金水河上游黃龍崗和后河蘆村的奇聞軼事。那時的古槐正值壯年,是村莊生活的中心舞臺,也是村民集體記憶的儲存庫。

隨著城市化進程加速,2007年菜王村完成了拆遷改造,大部分區域變成了現代化的酒店和寫字樓。2015年2月,五里堡街道辦事處將菜王社區與康復路社區合并為“馨康社區”,連承載著400年歷史的村名也消失在行政版圖上。唯有這棵古槐樹被完整保留下來,成為村民與故土最后的物理連接點。

正如董枝春所說:“在菜王村民心目中,看到了這棵古樹,也就回到了故鄉。”

精神圖騰:古槐作為鄉愁載體的文化意義

在快速城市化的今天,古槐樹已經超越了單純的植物存在,成為菜王村村民共同的精神圖騰。

記者觀察到,盡管原來的村莊已不復存在,但每逢初一或十五,仍有老人專程來到古槐樹下祈福;村民聚會或活動的集合地點仍習慣性地定在“大槐樹下”;遠行歸來的游子第一站永遠是在這棵古槐樹前駐足凝望。這些儀式化的行為背后,是城市化進程中人們對根脈的執著尋找。

古槐樹作為鄉愁載體的文化意義在當代中國具有普遍性。社會學家指出,在劇烈社會變遷中,人們需要尋找穩定的精神坐標,而具有歷史延續性的古樹恰好滿足了這一心理需求。菜王村的古槐不僅是個體記憶的觸發器,更是集體記憶的物質載體。它見證了村民祖輩的辛勤勞作、孩童的嬉戲玩耍、節慶的歡聚團圓,以及村莊的重大決策——所有這些記憶都儲存在那粗糙的樹皮和婆娑的枝葉間。

古槐樹還體現了中國傳統文化中“樹木崇拜”的深層心理。在中國鄉土社會,古樹常被視為具有靈性的存在,能夠庇佑一方水土和人民。村民們自發保護古槐的行為,既是對生態環境的珍視,也是對文化傳統的堅守。當村民將寫有“保護古樹功在當代,庇佑世人利在千秋”的錦旗送給鄭州市城區河道管理處時,表達的不僅是對管理部門工作的感謝,更是對一種生態倫理和文化價值觀的肯定。

保護之路:古樹養護中的多方協作模式

這棵400歲古槐的健康存活,離不開科學專業的養護體系和多方協作的保護機制。

2005年起,鄭州市城區河道管理處主動承擔起古槐的養護責任,包括定期澆水、施肥、病蟲害防治等基礎工作。隨著樹齡增長,古槐出現了空樹洞及多處樹枝斷裂的情況,管理部門迅速采取專業措施:對大枝進行加固、改良土質、實施綜合救治。這些措施歷時33天,投入資金3.38萬元,最終實現了“枯木逢春”的奇跡。

古槐保護的成功案例體現了三個關鍵要素:首先是村民自下而上的保護意識。在村莊拆遷過程中,正是由于村民的強烈要求,古樹才得以保留并被列入鄭州市名古樹保護名錄。其次是政府部門的專業管理。河道管理處不僅完成日常養護,還針對古樹老齡化問題采取科學干預。最后是制度保障。古樹被正式列為二級保護對象,使其獲得了法律層面的認可和保護。

這種“社區訴求+專業管理+制度保障”的三維模式,為城市化進程中的古樹名木保護提供了可資借鑒的經驗。特別值得注意的是,保護工作沒有停留在單純的生物養護層面,而是充分尊重了古樹的文化價值和社會意義,讓一棵樹成為連接過去與現在、鄉村與城市的特殊紐帶。

參與對百余棵鄭州古樹保護的古樹救護專家靳紅軍,6月25日察看了菜王古槐后,提出了進一步保護它的三點意見:第一步,樹池太高,把樹池下落,盡可能不高于原地坪30厘米,并放置根系透氣呼吸裝置;第二步,樹池外圍設置透氣孔直徑約50厘米,深度約80厘米;第三步,樹下小房子放在樹池外側南側,青石標識標牌放在樹池北側。總之樹池內空間盡可能留大。他說,這棵古樹目前能有這么好的長勢得益于附近金水河道可供古樹部分根系透氣呼吸、汲取水分和養分。

古今對話:古槐映照下的城市發展思考

站在金水河畔仰望這棵400年的古槐,不禁讓人思考城市發展與傳統保護之間的辯證關系。古槐所在的位置極具象征意義——金水河得名于2500年前春秋時期鄭國丞相子產的典故,反映了中原文化的深厚積淀;而距古槐800米處曾有的子產祠以及河岸上的古鼎新翳雕塑群,都在訴說著這片土地的歷史記憶。如今,這些文化元素與現代都市景觀并置,形成了一種時空交錯的美學體驗。

菜王村的變遷是中國城市化進程的微觀縮影。統計數據顯示,2000年至2020年間,中國城鎮化率從36.2%升至63.9%,數以萬計的傳統村落消失在城市化浪潮中。在這一不可逆轉的歷史進程中,如何保留鄉村記憶、延續文化根脈成為重要課題。古槐樹的保護經驗表明,具有高度象征意義的物質載體可以成為平衡發展與保護的支點。

有城市學家指出,真正的城市現代化不僅體現在高樓大廈和基礎設施上,更體現在對歷史文化的尊重與傳承上。保留一棵古樹,看似微不足道,實則為城市居民提供了情感依托和歷史縱深感,使快速變化的環境保持某種連續性和可識別性。當古槐的新葉在春風中搖曳,它不僅在訴說著菜王村的往事,也在提醒著我們:城市發展不應是對過去的徹底拋棄,而應是與傳統的創造性對話。

400年古槐靜立于金水河畔,它將繼續守望在這里,見證更多變遷,儲存更多記憶,成為一代又一代人尋找鄉愁的精神地標。在城市化不可阻擋的今天,我們或許需要更多這樣的“鄉愁載體”,讓人們在奔向未來的路上,始終記得自己從何處來。

記者 徐富盈/文 徐宗福/圖