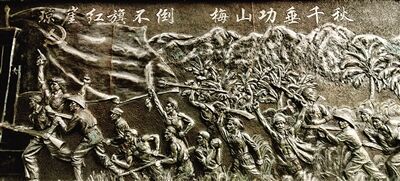

“瓊崖紅旗不倒 梅山功垂千秋”浮雕

瓊縱戰士抗日武器——火藥手槍

革命老區 紅色梅山

7月24日,頂著北緯18度的驕陽,記者一行驅車穿越沿途成片的熱帶叢林,來到了坐落于三亞市崖州區梅東村的梅山革命史館和梅山老區烈士陵園等地,追尋80多年前三亞人民的抗戰印記,感受三亞人民在中國共產黨領導下英勇抵抗日本侵略的滾燙脈搏。

梅山,是一片紅色熱土,位于今三亞市崖州區,包括梅東、梅西、長山、梅聯4個村委會,是中國版圖上最南端的抗日根據地。80多年來,她如同一枚永不褪色的紅色印章,深深鐫刻在中國抗日戰爭的史詩中,生動地詮釋著中華民族在危難之際迸發出的不屈精神。

站在這里,向南眺望,便是浩瀚無垠的南海,80多年前,就是從這片海域,侵略者的鐵蹄踏來,梅山兒女用血肉之軀,在這里筑起了一道堅不可摧的海上長城。

梅山革命史館館長、70歲的孫世慶老人滿頭銀發,眼睛卻炯炯有神。他穿著一件白襯衫,胸前別著一枚黨員徽章,在革命史館的展柜前,他指著一張張老照片,向我們娓娓講述那段烽火連天的崢嶸歲月。

“抗日戰爭時期,梅山只有2000多人,就有100多人投身我黨領導的抗日隊伍,其中35人壯烈犧牲。經過6年的浴血奮戰,最終我們打敗了日本鬼子,趕走了侵略者。” 孫世慶老人的聲音帶著歲月的滄桑,卻充滿了力量。

三亞傳媒融媒體記者

盧巨波 陳忠平 王紅衛 賈遠平

紅色土地燃起抗日星火

1937年初,梅山第一個黨支部——中共梅東村黨支部成立。1938年秋,中共崖縣委員會在崖城建立,葉云夫擔任縣委書記,從此崖縣有了集中統一的黨的領導機關。

1939年2月,日軍鐵蹄踏碎瓊崖的寧靜,崖縣古城在炮火中淪陷。彼時的梅山,正面臨著前所未有的生死抉擇。當侵略者的太陽旗出現在三亞大地時,世代以漁獵耕作為生的梅山兒女,在椰樹掩映的角頭村點燃了瓊南的第一簇抗日星火。

同年5月,中共崖縣縣委遷至梅山,建立了梅山抗日游擊根據地,領導瓊崖南部的抗日斗爭。

“梅山地形山高林密,就像一個巨大的迷宮,海陸都能走,打不過就躲進深山,瞅準了機會就出來打,再加上老百姓一心向著黨,簡直是游擊戰的天然戰場。” 孫世慶老人的手指在地圖上比劃著,仿佛又回到了那個戰火紛飛的年代。他告訴記者,最初的梅山抗日武裝條件極其艱苦,只有7支老舊步槍。更多的人,手里握著的只是家里砍柴用的砍刀,或是出海捕魚的魚叉。但就是這樣一支裝備簡陋的隊伍,憑借著對家鄉地形的熟悉,憑借著保家衛國的決心,一次次創造抗戰奇跡,讓駐地日軍侵略者心驚膽寒。

1940年10月,時任崖縣縣委委員的陳世德帶領游擊隊攻打黃流日軍司令部,后在黃流新榮村公路地段伏擊日軍巡邏隊,擊斃日軍少將江波戶及數名士兵,擊毀軍車2輛。消息傳來,梅山的百姓們歡欣鼓舞,奔走相告,抗日的熱情更加高漲。

“敵進我退,敵駐我擾,敵疲我打,敵退我追”,這十六字方針,就像一把利劍,指引著梅山兒女在抗日的戰場上奮勇前行。抗日戰爭時期,梅山兒女利用熟悉地形的優勢,創造出獨特的“潮汐戰術”——趁漲潮時劃著小舢板突襲敵營,退潮時便消失在紅樹林深處。這些充滿智慧的斗爭方式,讓裝備精良的日軍屢屢陷入被動。

梅山兒女英雄輩出氣壯山河

熱血忠魂。1939年,日寇占領崖城,年輕的共產黨員黎秀基目睹了日軍的暴行,毅然跟隨叔父黎茂瑄(梅山抗日根據地重要領導人)在梅山、保港和崖城一帶積極投身抗日救國事業。1942年起,黎秀基擔任崖一區委委員,廢寢忘食地奔走在黎族山村和梅山一帶,發動青年參加武裝。1943年夏,黎秀基在白超黎村組織抗日活動時,被漢奸告密,遭日寇圍擊。面對敵人,他毫不畏懼,奮勇抵抗,最終壯烈犧牲,年僅24歲。犧牲前,他大義凜然地喊出“寧死不屈”的誓言,展現了共產黨員的錚錚鐵骨。

巾幗不讓須眉。為響應我黨發起的全民抵抗日寇侵略號召,以吳華蘭為代表的當地革命女性成立了“梅山婦女抗日救國會”,積極宣傳我黨的抗戰主張,她們編唱崖州民謠,喚起父母送兒參軍上前方的抗戰熱情。面對敵人的“掃蕩”封鎖,吳華蘭號召鄉親們捐錢捐物支持抗日。身為會長的她,不僅將自己積蓄的現金全部捐獻,還將自己的嫁妝和首飾也一齊捐獻,以解決梅山抗日戰爭的困境。為了滿足部隊的后勤之需,吳華蘭組織村中的婦女,冒著被敵人殺頭的風險,給住在山腳下的部隊挑水送糧。1941年,吳華蘭不幸被日軍殺害,壯烈犧牲。

梅山根據地的存續,離不開軍民魚水深情。在那艱苦的歲月里,家家戶戶都是哨所,人人都是戰士。梅山根據地的黨組織建立起革命堡壘戶,組織群眾粉碎日軍的蠶食、掃蕩。梅東村的孫五嬸是革命堡壘戶中的典型。她秘密發動許多革命家屬組成“紅色扁擔隊”,多次穿過敵人的封鎖線,躲過敵人的暗哨,為部隊送糧、送鹽、送藥,提供生活上的便利。在漫長的革命斗爭歲月里,她一共接濟部隊和地方的同志1000多次,被后人譽為“革命母親”。她的家,就像一個溫暖的港灣,為無數革命者提供了庇護。

抗日戰爭時期,梅山地區開辟了 “一海二陸”3條隱秘交通線,這些交通線就像梅山根據地的血管,源源不斷地輸送著物資和信息。兒童團的孩子們也用稚嫩的肩膀扛起了抗日救國的責任,承擔起放哨、傳信的任務。

梅山革命史館講解員蔡華告訴記者,她的父親蔡文德就是梅山抗日兒童團的成員,“我的父親說,他們平時就站在村口的酸豆樹上站崗,那棵酸豆樹長得很高大,枝葉茂盛,站在上面可以看得很遠。發現敵人時,他們就用方言大聲喊‘牛來吃草了’,以此為抗日隊伍傳遞信息。”

英雄的土地充滿希望與力量

1945年8月15日,日本宣布投降的消息傳到梅山時,這片飽經戰火的土地沸騰了。人們從山洞中、密林里走出來,舉著用紅布做成的簡易紅旗,涌向海邊。歡呼聲、歌唱聲交織在一起,久久回蕩在三亞大地上空。那些曾經浴血奮戰的戰士們,此刻緊緊相擁,任憑淚水流淌;幸存的百姓們則朝著大海的方向跪拜,告慰那些犧牲的親人。

在抗日戰爭中,海南崖縣梅山地區有35位優秀兒女為了民族獨立獻出了寶貴的生命。他們的名字被鐫刻在梅山老區烈士陵園的紀念碑上。如今,他們用生命守護的土地早已換了人間。曾經的戰場變成了良田,破舊的村莊蓋起了新房,孩子們在明亮的教室里讀書,老人們在椰樹下悠閑地聊天,一派生機勃勃、安居樂業的景象。

在紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年之際,站在梅山之巔眺望南海,蔚藍的海面上船只往來穿梭,遠處的崖州灣科技城高樓林立。濤聲依舊,仿佛在訴說著那段波瀾壯闊的歷史;椰風如訴,帶著人們的思緒回到那個戰火紛飛的年代。這片英雄的土地,用它的滄桑與繁榮告訴我們:無論敵人多么強大,無論環境多么險惡,只要團結一心、奮勇抗爭,就沒有戰勝不了的困難。他們的精神,如同火焰般璀璨的三角梅,在歲月的洗禮中愈發鮮艷。

采訪結束時,夕陽的余暉灑在梅山的土地上,給一切都鍍上了一層金色。蔡華指著村口父親當年站崗放哨的酸豆樹告訴我們,受父親的影響,她成為梅山革命史館的一名講解員。15年來,她接待了一批又一批的參觀者,先后為20多萬名來自全國各地的參訪人員講述梅山人民的英雄革命事跡。

如今,蔡華大學畢業的女兒孫荻在母親的影響下,毅然放棄了城市的繁華,回到了梅山,成為梅山革命史館一名新的講解員,繼續講述梅山人民抗戰的故事,激勵后人在民族復興的道路上奮勇前行,讓英雄的土地永遠充滿希望與力量。

圖片由三亞傳媒融媒體中心提供

《鄭州晚報》版面截圖