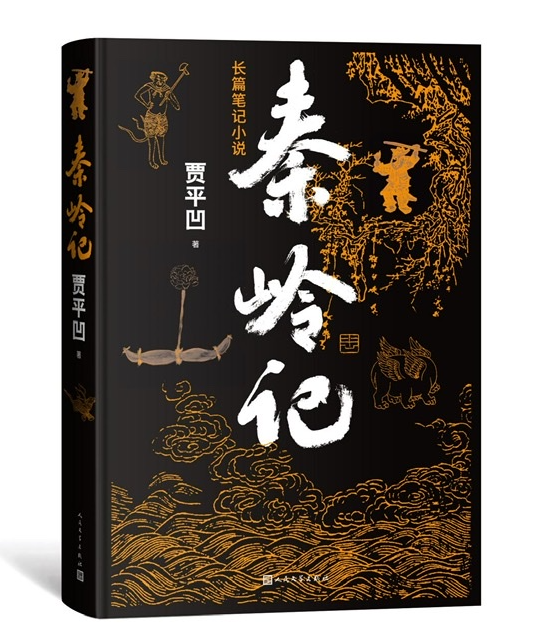

5月10日,人民文學出版社推出著名作家賈平凹的重磅新作、長篇筆記小說《秦嶺記》。

被譽為“文壇常青樹”的賈平凹,自1973年發表文學作品以來,從事文學創作已近五十年,出版過大量重磅作品。《秦嶺記》 是第一部以“秦嶺”命名的作品,也是他第19部長篇小說。

近五十年間,作為一位產量非常高的作家,每隔幾年便會有重量級作品問世。這一次,賈平凹重返生于斯長于斯的秦嶺大山,攜帶《山海經》和《聊齋志異》等所蘊藏的傳統文化基因,將秦嶺里的物事、人事、史事悠悠道來,奉獻出一部在心里累積經年的秦嶺山川草木志,動物志,村落志,人物志。

“努力寫好中國文字的每一個句子”

“生命就是某些日子里陽光燦爛,某些日子里風霜雨雪……”

“生有時,死有地啊,其實人是一股氣從地里冒出來的,從哪兒冒出來最后有從哪兒回去。”

“不論是人是獸,是花木,是莊稼,為人就把人做好,為獸就把獸做好,為花木就開枝散葉,把花開艷,為莊稼就把苗稈子長壯,盡量結出長穗,顆粒飽滿。”

……

《秦嶺記》中的這些感悟來自作家七十年來的生命洞察。這些語句沒有花哨的修辭,所有的文字就像是從土地中生長出來一樣,樸實無華而又充滿真誠與靈性。

賈平凹作品一向既傳統又現代,既寫實又高遠,語言樸拙、憨厚,內心卻波瀾萬丈。《秦嶺記》就是這樣一部用古樸渾厚的文字,講述悠遠而現代的故事,讀來趣味橫生的作品。

在《秦嶺記》中,讀者可以看到:可以聽懂人話的忠犬;高僧進入便會流出泉水的山洞;人抱著哭,葉子就會一起流眼淚的皂角樹;會寫詩的傻子,可以進入別人夢境的小職員……這些故事帶領讀者突破局促狹窄、一地雞毛的現實,進入到一個混沌磅礴、雄渾開闊的境地,讓讀者產生出對傳統文本的興趣和想象,產生閱讀當代的《山海經》《聊齋志異》之感。

尤為值得注意的是,這次《秦嶺記》的出版更是給讀者帶來了不一樣的文本體驗——筆記體小說。 創作這部作品時,賈平凹說,他不想寫現在流行的小說與散文,想突破文體疆界,寫出不一樣的東西。他認為,小說可以借鑒散文筆法,散文又何嘗不能吸納小說筆意。于是不一樣的《秦嶺記》誕生了。

“秦嶺”是創作的靈感之源

“平凹先生的故鄉在南北會合地,這種南方的靈秀、北方的粗獷之間,對一個作家的創作心理的影響,以及西北地區的文化跟中原、南方的文化之間非常微妙的一種結合,我覺得這形成了賈平凹先生的很多深層創作心得。”作家莫言曾經這樣說到故鄉對賈平凹創作的影響。

賈平凹是土生土長的秦嶺人——“我就是秦嶺里的人,生在那里,長在那里,至今在西安城里工作和寫作了四十多年,西安城仍然是在秦嶺下。”其以前的作品,從《兵娃》到《商州初錄》《臘月·正月》《浮躁》,再到《白夜》《秦腔》《古爐》,以至于《老生》《山本》,無論小說、散文,賈平凹所寫故事,皆發生于文學地理意義上的秦嶺南北。

的確,賈平凹“一直在寫秦嶺”,“秦嶺”也一直是賈平凹的創作根基,靈感源頭。作為一位長期寫作的作家,賈平凹平時出省或是出國的時間并不多,他的生活大環境一直是在秦嶺之中,這個大環境賦予了賈平凹源源不斷的創作靈感,他也一直誠摯之心描繪秦嶺的一草一木。

從《秦嶺記》中可以看到,賈平筆下的山川、草木、花鳥、蟲魚都是有靈性的,它們不僅有自己的生活態度、生命姿態,還不斷地以自身的存在狀態和時間因緣無言地提醒著每一位進入“秦嶺”、或者生活“秦嶺”里的人:尊重傳統、敬畏自然、護佑生態,方為人與天地萬物的共存法則。

在《秦嶺記》的后記中,賈平凹直言: “我笑我自己,生在秦嶺長在秦嶺,不過是秦嶺溝溝岔岔里的一只螻蟻,不停地去寫秦嶺,即便有多大的想法,末了也僅僅把自己寫成了秦嶺里的一棵小樹。”

鄭報全媒體記者 秦華/文 人民文學出版社/圖