在中國美食特別是面食江湖里,方城燴面只是河南燴面的一支,尉氏燴面、蕭記燴面、原陽燴面、鄭州燴面、葉縣燴面、合記燴面、浚縣老式燴面、鄧州高湯燴面、登封羊肉燴面……“河南美食,除了胡辣湯,就數燴面最出名,要是讓全國面食來個大比拼,在河南人心目中,燴面是站在C位的。”鄭州大學教授王剛偉指出,“燴面流派比較多,但從地方走出來,并在省會鄭州走火的只有‘方城燴面’,而方城燴面里執牛耳者非‘張老熗’莫屬了。”

匠心傳承

將創新守護的地道熗鍋燴面

傳遞給萬千消費者

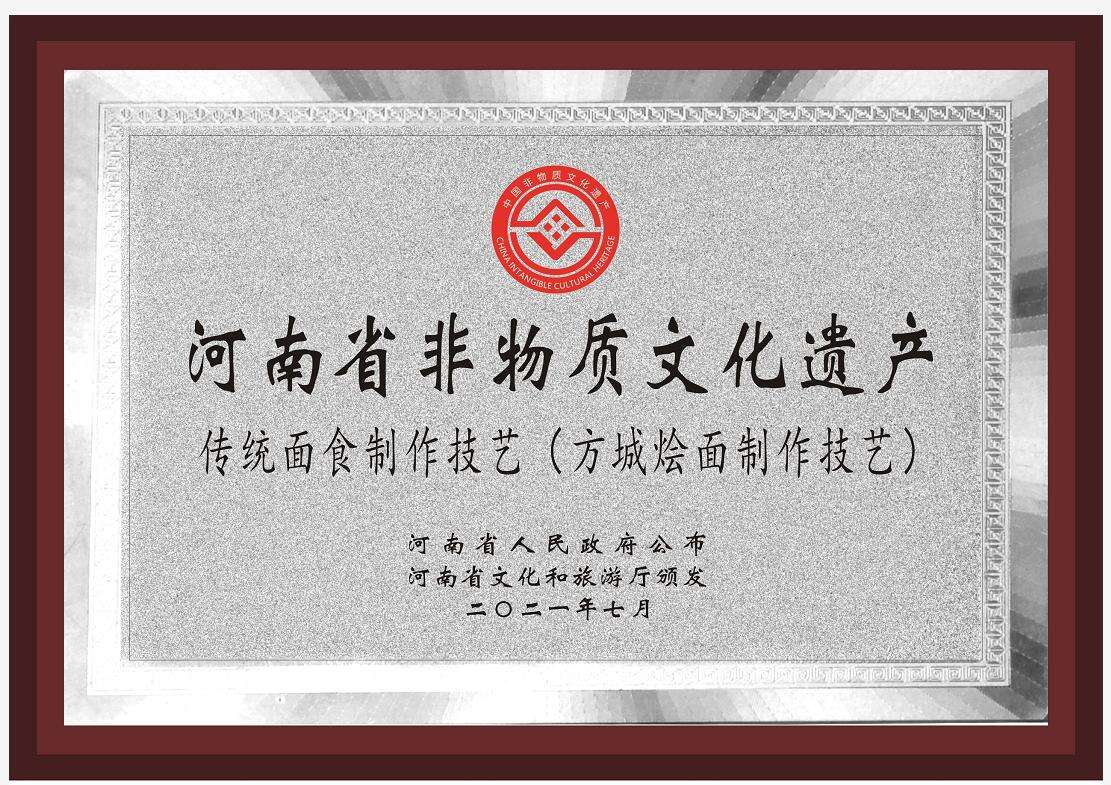

“方城燴面作為地方美食,能和鄭州燴面一起入選河南省非物質文化遺產,一個人不得不提起。”長期關注地方餐飲的媒體人士李伊說:“這個人就是張林,正是他在方城當地政府的大力支持下,方城燴面制作技藝(張老熗熗鍋燴面)入選《河南省非物質文化遺產》代表性項目名錄,他本人也入選第五批省級代表性傳承人。”

現在的張林,在鄭州頗有名氣,靠一碗香噴噴的熗鍋燴面,贏得了社會的認可和鄭州市民的喜愛。他因此獲得了不少榮譽:河南省第十一、十二屆青聯委員、鄭州市南陽商會副會長、方城商會副會長、鄭州市工商聯執行委員、鄭州市金水區政協常委……?

在張林的帶領下,從2017年1月1日在鄭東新區高鐵站附近開出凱利中心店以來,“張老熗方城熗鍋燴面”深耕細耘,在鄭州掀起了“方城熗鍋燴面”品類新熱潮。

“2017年已成為“方城熗鍋燴面”的新元年。”河南省餐飲與住宿行業協會一位副會長對此評價。不僅如此,2023年3月,張老熗方城熗鍋燴面還獲得了鄭州市餐飲與飯店行業協會頒發的“新銳餐飲品牌”獎項。

“到今天,‘張老熗’品牌在幾代人堅守、研發的基礎上,承家學、師傳統,以工藝講究、配料獨特著稱。”張林介紹說,熗鍋燴面的精髓,就在于熗,油溫一定要控制在200℃以上。‘肉炒焦蔥炒黃,一爆一熗加高湯’,這是祖輩流傳下來的熗鍋秘訣,也非常考驗師傅的功力。只有火候油溫和時間都把握的剛剛好,熗鍋獨有的焦香味才能充分釋放出來。”

據了解,張老熗選用的羊肉是豫東小山羊,羊肉質細嫩肥瘦適中,吃起來香而不膻,用來制作熗鍋燴面的優質原料。骨湯是用新鮮羊腿骨敲碎后熬制的,每天熬夠五個小時才能變得又香又濃。用燈籠椒線椒等制成的羊油辣椒,香味足卻不是很辣,據說這才是熗鍋燴面的點睛之筆。

除此之外,“張老熗”另備祖傳秘制“板貨三”鹵肉,肉品與配料皆來自天然,無任何添加。古法老湯、醇香筋道、本色本味是其三大特點,尤其鹵豬前蹄人氣指數爆棚。

“經過張林和他團隊的精心研發,重要打磨出今天符合現代都市人口味的熗鍋燴面。”李伊說:“這一碗熗出來的老南陽,與生俱來地飽含了老南陽特有的歷史特色及情懷,‘張老熗’也注定是一碗有故事的面。”

守正創新

申遺成功的僅兩家

其中一家就是方城燴面“張老熗”?

“中餐歷史,悠久綿長。”張林說:“作為河南中餐重要代表的燴面也非一成不變,在歷史的長河中,‘守正創新’始終是中國餐飲的基因。”

落花時節,風輕草綠,最美人間四月天。春日的上午,記者來到方城縣博望鎮一家黃金梨生產基地,剛剛下過隆隆春雨,氣溫陡降,黃金梨基地的梨花也隨風化作春泥,看著剩下的稀疏梨花,忽然想起了白居易在《長恨歌》中的“玉容寂寞淚闌干,梨花一枝春帶雨。”

“這是鄭州張老熗熗鍋燴面回咱們方城尋根的。”同行的博望鎮負責人對黃金梨生產基地老板介紹起記者一行人時這樣說。

“‘張老熗’?這就是代表咱們方城燴面申請省級非物質文化遺產的那個‘張老熗’嗎?”女負責人鷗姐聽到介紹后頓時興奮了起來,當得到肯定的答復時,她羨慕地說:“咱們方城燴面那么多,唯獨你們‘申遺’成功了,成了咱們這燴面走出去的‘代表’,太讓人羨慕了!”

“現在可以統計的是,在各地的方城燴面有2800多家,在‘張老熗’申請入選河南省第五批非物質文化遺產代表性項目后,‘張老熗’正式成為方城燴面走出去的代表。”同日下午,記者來到方城縣文化館展館,一走進展館,大門顯眼位置就是“張老熗”預包裝燴面的展區。對此,文運罡說:“‘張老熗’的老板張林不僅有著良好的商業思維,還有著很強的‘品牌意識’,他一直是方城燴面參與申遺的積極響應者和推動者。”

2021年7月19日,河南省政府正式公布第五批河南省非物質文化遺產代表性項目名錄,其中,有一項為方城燴面制作技藝,因為與鄭州燴面制作技藝同時入選,顯得格外引人注意。

在河南的燴面江湖里,為什么獨方城燴面制作技藝(張老熗熗鍋燴面)能入選《河南省非物質文化遺產》代表性項目名錄,張林能入選第五批省級代表性傳承人呢?

“方城燴面項目的申報地區為方城縣,除方城縣政府及當地相關部門的積極推動外,‘張老熗’也是‘幕后英雄’。”文運罡回憶說,2017年起,張老熗方城熗鍋燴面傳承人張林就致力于推動方城燴面制作技藝的申遺工作,并用了四年時間,完成了該技藝從縣級非物質文化遺產到市級非物質文化遺產,再到省級非物質文化遺產的躍遷。

“燴面是河南特色美食,但地方美食成功申請‘非遺’,并不是件容易的事,所以,剛開始各級進行非物質文化遺產申請的時候,我們的首選并非‘張老熗’,因為‘張老熗’在方城目前并沒有實體店,我們首先想到的是在方城開店的代表們。”文運罡說:“沒想到,張林一聽說這件事后主動找到我們,多次從鄭州回來推進此事,僅申報材料就反復修改了三、四十次,最終方城燴面制作技藝(張老熗熗鍋燴面)成功入選《河南省非物質文化遺產》代表性項目名錄,他本人也入選第五批省級代表性傳承人。”

王剛偉指出:“現在再看,文化助力品牌,市場激活文化。張林以及張老熗為方城燴面帶來的積極影響,比想象中更為深遠。”

“當時,從縣里到市里再到省里逐級申報,材料前前后后修改了30多次。”張林說,省級非物質文化遺產的評定非常嚴謹,填報內容也非常詳細,包括分布范圍、歷史沿革、傳承方式、主要特征、文化意義、社會功能、傳承脈絡、保護計劃等多個方面,每一項背后都是大量細致的工作。

“傳承創新顯成果,非物遺產揚美名!”得知方城燴面制作技藝入選省級非物質文化遺產,南陽當地一位知名人士專門寫了一首《大美張老熗》表達欣喜之情,并為張老熗點贊!

華麗轉身

“張老熗”一個年輕而古老的演繹

成年輕人打卡的現象級品牌

現在,張老熗在重新定義了熗鍋燴面這個品類的同時,更重要的行業價值則在于,這是老南陽燴面第一次以現代餐飲的品牌化、連鎖化餐廳形象出現,在鄭州這座“燴面之都”里,它異軍突起的扛起了方城熗鍋燴面的一面大旗,讓一個來自縣級市場的細分品類,在更高級的市場里贏得了一席之地。

“張老熗”作為方城燴面的優秀代表入選《河南省非物質文化遺產》代表性項目目錄后,得到了快速發展。張林介紹說:“‘非物質文化遺產’相對于‘物質文化遺產’而言,是對文化多樣性和人類創造力的尊重,傳統技藝是其中的重要內容。方城燴面技藝入選省級非遺,是張老熗的,更是千千萬萬方城燴面從業者的。 ”

在此次方城燴面尋根之旅中記者了解到,張老熗在不斷發展的同時,從未停止推廣家鄉地域文化及美食文化。在張老熗店內,隨處可見方城文化的蹤跡:漢文化、諸葛亮、漢長城、方城石猴等;多次邀請方城墜胡說書戲進行巡演;邀請方城石猴代表性傳承人在店內現場雕刻演示;組織相關媒體走進南陽方城,傳遞方城的地方文化,通過媒體的傳播,讓更多人了解方城地域文化及美食文化……

其實,不僅燴面,也不僅張林,隨著時代的發展,方城人有著濃郁的非物質文化遺產情結,這些年來,方城多措并舉,點亮非遺振興鄉村火焰,并根據方城非遺項目的特點屬性,加大傳承和發展力度。“目前,通過開發方城燴面、博望鍋盔、方城黃石硯、石猴、益姆膏、梳篦、泥塑、葫蘆烙畫等特色非遺商品9大類243種商品,做好外宣用品、旅游紀念品、商務交往“伴手禮”的設計和開發,打造‘方城禮物’。方城文旅的品牌影響力正在走出河南,走向全國。”文運罡說:“在方城燴面制作技藝的縣級、市級非物質文化遺產申報中,張老熗同樣有著重要貢獻。”

作為一家餐飲企業,為何對申遺工作如此重視?“有必要嗎?”“值得嗎?”近幾年間,張林也聽到過不少質疑。

“我從來沒有動搖過,從個人來說,我對方城燴面有著特殊的情感;從更高的層面來看,沒有文化的品牌是沒有根基和靈魂的。”話音未落,張林又補充道:“這里說的品牌,不只是張老熗,而是整個方城燴面!”

談及燴面,張林有著說不完的話,他說:“現在到‘張老熗’你會品嘗到滿滿膠原蛋白的鹵豬前蹄、咸香可口的鹵山林雞、富有嚼勁的鹵黃牛腱及其他精美涼菜。另外,在‘張老熗’美味不止這些,火燒也是我們這的特色產品。可別小看這塊圓圓小小的火燒,現如今,火燒也已被列入‘非物質文化遺產名錄’,火燒純手工現打,噴香金黃、外焦里軟,特別創新加入香蔥形成獨特風味,與熗鍋燴面組成最佳CP拍檔。”

“如今,方城縣正在實施‘千城萬店’計劃,籌建燴面小鎮、方城燴面文化產業園,建立了工業化生產線,加快打造百億產業集群和‘中國燴面之都’。”文運罡介紹說:“截至目前,方城燴面商家已達2800多家,遍布河南省內外,成為全國知名特色餐飲品牌和方城名片。”

“‘張老熗’不僅是方城燴面的驕傲,也正在成長為河南燴面界的一張名片。”王剛偉感嘆地說:“‘張老熗’很成功!他從2017年到2023年,用6年時間,把一家燴面館完成了從縣級非遺到省級非遺,方城燴面制作技藝也從普通的烹飪技藝,完成了‘文化加持’,實現了從‘一碗面’到‘一張文化名片’的華麗轉身。”

正觀新聞·鄭州晚報記者 樊無敵?李珂