一塊帶有指紋的陶片,跨越數千年,激發我們對于河洛地區匠人們的無限遐想。這些痕跡是匠人制作過程中的無意之舉?還是他想要在自己的作品上留下專屬“簽名”?

造型奇特的小口尖底瓶是用于取水還是釀酒?5000多年前的絲織品為何被故意埋入地下?遺址中或方或圓甚至是三角形的坑是做什么用的?

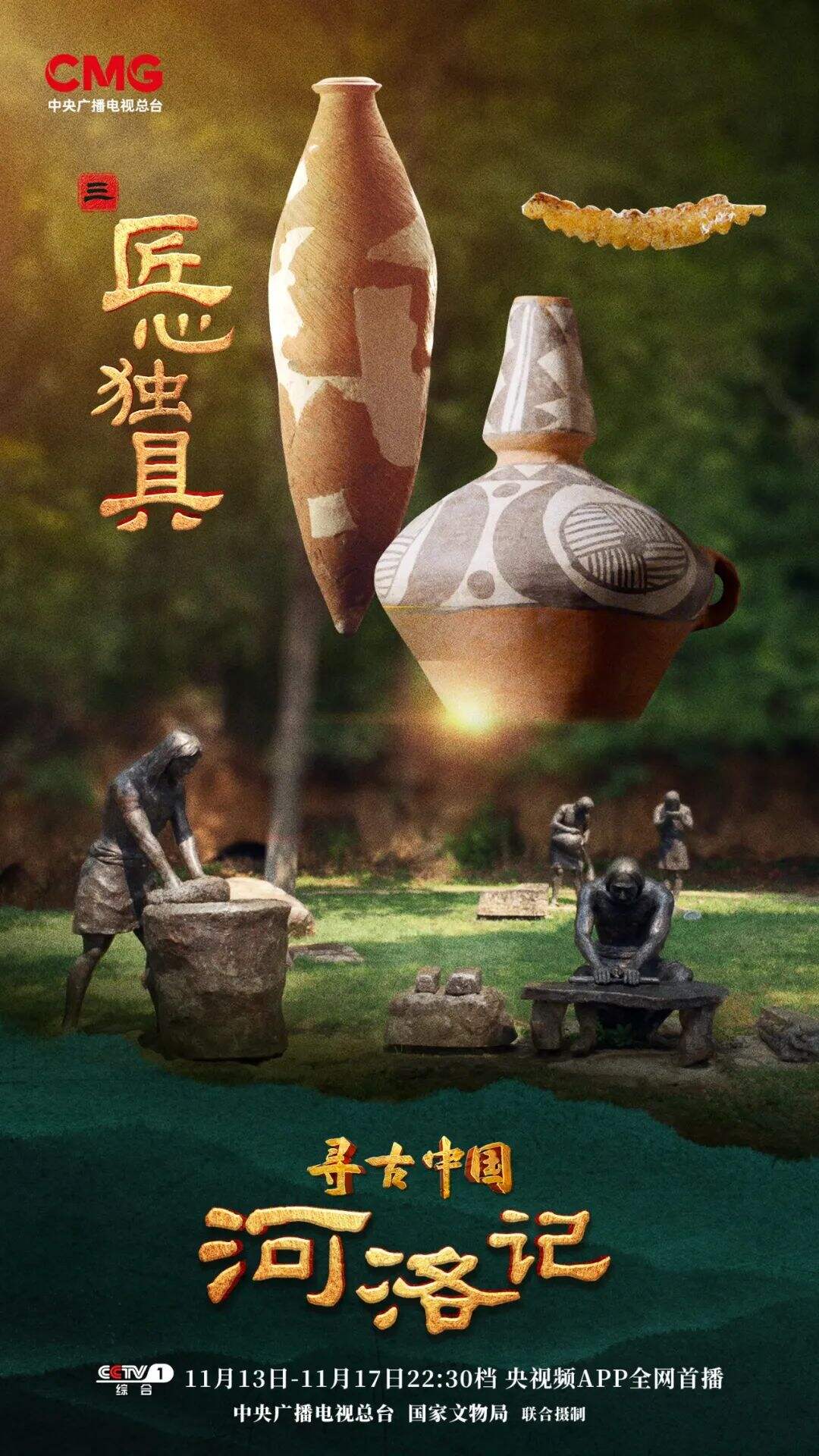

跟隨《尋古中國·河洛記》第三集《匠心獨具》,看先民如何將匠心獨具的發明帶入人間。

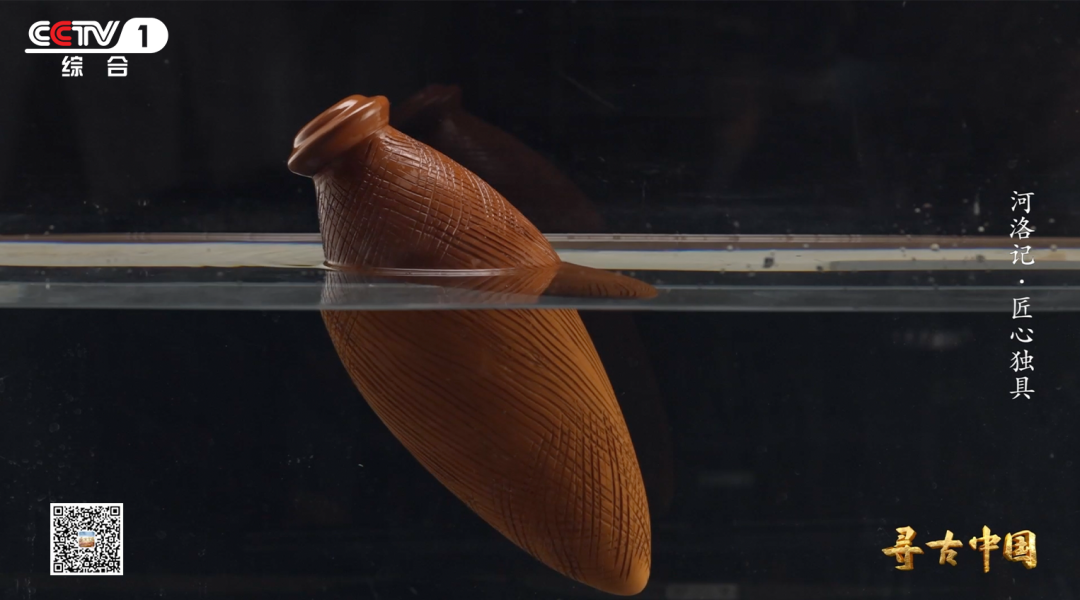

這種狀似橄欖核的瓶子被稱為“小口尖底瓶”,廣泛出現于河洛地區各史前遺址中。有學者認為,它是古人用來取水的器物。投入水中后,瓶身會先呈平躺姿態,隨著水緩緩注入,瓶的重心發生變化,慢慢轉為瓶口朝上的直立姿態。

△河南洛陽諸葛水庫遺址出土小口尖底瓶殘件

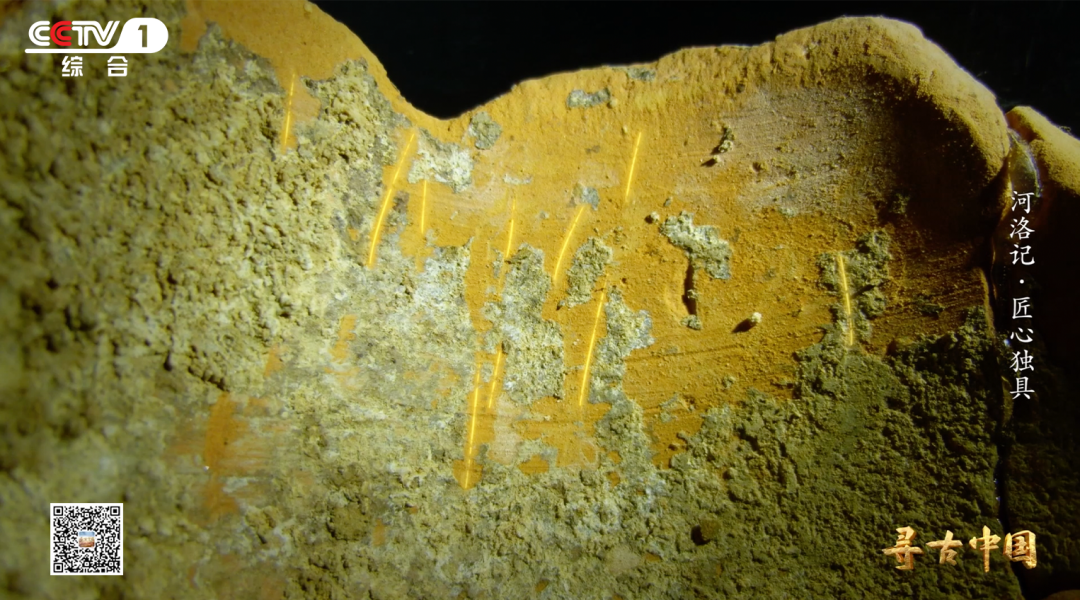

考古學家在小口尖底瓶的口沿部位發現了垂直摩擦的痕跡,用葦管和陶片進行了實驗,發現葦管的摩擦可以在陶器上產生同樣的痕跡。在今天中國西南地區的一些少數民族中,仍有用細竹管插入酒甕中飲酒的“咂飲”風俗。

“一言九鼎”“問鼎中原”“革故鼎新”“三足鼎立”,我們常把鼎掛在嘴邊。但早期的鼎,用陶土捏塑成形,是先民架在火上做飯的鍋。陶器類型眾多,鼎又是如何脫穎而出,一步步從餐桌走向殿堂的呢?

起自中原,帶有三足的陶鼎,甫一問世,就成了“人氣爆表”的明星產品,在此后兩三千年間,慢慢擴展至中國大部分地區。在此期間,河洛地區憑借近水樓臺的地理優勢,令陶鼎成為諸多陶器中最重要的器形之一。

相比其他地區而言,陶鼎在河洛地區流傳時間長、燒制技術成熟,也是社會穩定有序的體現,此后歷經發展演變,青銅鼎,便逐漸成為國之重器。

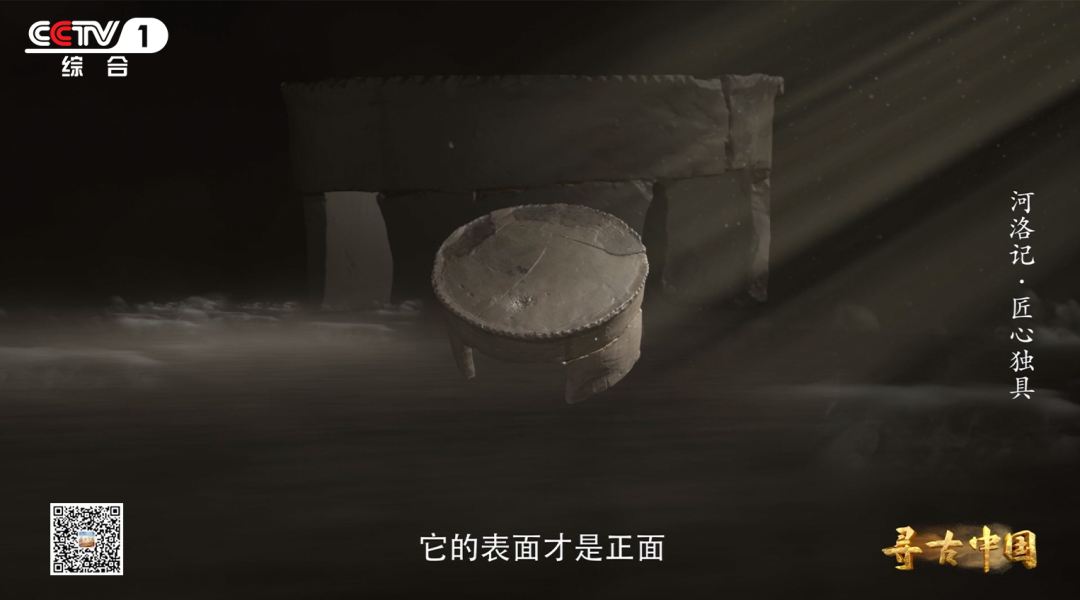

△河南滎陽青臺遺址出土陶鏊

這種看上去像是一只“長著腳”的平底盤,在河洛地區多處遺址中頻繁現身,曾著實讓考古學家感到困惑:它是做什么用的?又該叫做什么名字?

考古人給它翻了個身,才發現它的表面,竟然鋪陳著一種古老的烹飪智慧。看起來其貌不揚的陶鏊,原來可能是最早的餅鐺。

而在距離雙槐樹遺址不遠處的河南滎陽汪溝遺址,考古學家更有幸見到了5000多年前的絲織品實物。這些已經碳化的絲織品因為被先民放入甕棺又埋入地下而得以保存,經過研究發現,其結構特征甚至呈現一種名為“四經絞羅”的復雜紡織技術。那么,如此寶貴的絲織品為何會被刻意埋葬?

△河南滎陽汪溝遺址出土碳化絲織品

如果說絲綢裹尸葬于甕棺,是對逝者美好的祈愿,那么樸實無華的石器,則彰顯著生者對于現世生活的不懈努力。考古學家發現,河洛地區遺址出土的石器中,用于木作加工的石器占有非常高的比例。

△石斧劈開木頭實驗考古場景

使用石斧在圓木上劈開一條裂口,再配合石楔子將整根圓木分開,繼而得到更窄小的木料,便可作為建造房屋時使用的“木骨”。“木骨泥墻”是河洛先民蓋房的方式之一,木骨與泥墻的組合,類似我們今天鋼筋和混凝土的搭配。

隨著時間流逝,先民建造的房屋或坍塌或棄用,木骨在泥墻中腐朽降解,直到消失不見,但是遺址中發現的成排的小坑,或圓或方甚至呈三角形,卻保留下了木骨存在過的痕跡。

△河南滎陽青臺遺址房址柱洞

生活在河洛地區的史前匠人們,在生活的積累中精進技術,以非凡的聰穎和持之以恒的勤勉,致力于構建著理想中舒適的家園。

11月15日CCTV-1 22:30檔,《尋古中國·河洛記》第三集《匠心獨具》,講述河洛地區的史前匠人,用最樸素的材料傳遞出對這片土地不息的熱情。