中國式現代化建設河南尋訪之旅|半年客流量破100萬,紅旗渠精神閃耀新時代

入冬之后,氣溫驟降,而在洹河月亮島的夜晚,卻是光影交織,人聲鼎沸。人群的歡呼聲將寒冷一點點驅散,伴隨著鏗鏘的戰鼓聲,一場穿越三千年的盛宴在此上演……

古都安陽,令人向往。

2022年10月28日,習近平總書記在安陽先后考察紅旗渠、殷墟遺址等地并指出,“紅旗渠就是紀念碑,記載了林縣人不認命、不服輸、敢于戰天斗地的英雄氣概。”“紅旗渠很有教育意義,大家都應該來看看。”“殷墟我向往已久,這次來是想更深地學習理解中華文明,古為今用,為更好建設中華民族現代文明提供借鑒。”

安陽有什么?

安陽殷墟遺址

這里有“殷墟遺址千年古”“一片甲骨驚天下”;有“國之重寶司母戊”“千年往事曹操陵”;有“紅色圣地紅旗渠”“光電盛宴洹河游”……11月12日,鄭州報業集團“沿習之路——中國式現代化建設河南尋訪之旅”抵達第三站安陽,尋覓文旅高質量發展之鑰,探訪安陽文化魅力之源。

數字化講解、特色研學游……甲骨文成爆款IP

嗅一口空氣,滿是冬的寒意,在殷墟宮殿宗廟遺址抬眼望去,此處卻是萬里無云,碧空如洗。

在同一片天空之下,3300多年前是怎樣的景象?踏入殷墟宮殿宗廟遺址的大門,一塊刻有“甲骨文發現地”的石頭赫然挺立,其后數十米便可見殷墟博物苑的大門。“大家看到的整扇大門是由甲骨文中的3扇呈‘門’字形狀的小門組成的……”講解員郭凱介紹。

穿過殷墟博物苑的大門,一尊方鼎矗立在眾人面前,這便是大名鼎鼎的司母戊鼎。“這是司母戊鼎放大一倍的復制件,真品現存放在中國國家博物館,司母戊鼎重832.84千克,這么重的鼎不僅在我國是首次發現,在世界上也是獨一無二的。”郭凱向眾人介紹。

擁有3300多年歷史的殷墟,如今正向爆款IP方向發展。殷墟景區副總經理張鑫告訴記者:“我們擬通過運用5G全息投影、環幕投影、‘AR、VR、MR’動作捕捉交互系統、元宇宙等新興技術進行數字化升級,并圍繞甲骨文推出一系列文創產品。今年,我們圍繞甲骨文IP,聯合多個文創產品設計團隊推出的‘福’字春聯套裝、文創雪糕、筆記本、保溫杯、冰箱貼等產品深受廣大游客喜愛。”

不只是殷墟景區,其周邊地區也掀起了認識甲骨文、發展特色文旅的風潮。

安陽市武官村司母戊研學基地:探尋漢字之源,品味甲骨神韻

“最我中華,甲骨文明……鑄夢圓夢,祥吉云虹。”距離殷墟兩公里之外的殷都區武官村司母戊研學實踐基地,一群小學生正在齊誦《大美甲骨頌華章》,這正好是殷商文化主題研學實踐的一環。

1939年,武官村村民吳培文和家人挖出了一尊巨大的青銅重器——司母戊鼎。在戰火紛飛的年代,吳培文幾經波折,才使這件國寶免于落入侵略者之手。

如今,司母戊鼎的埋藏保護地——吳家大院作為愛國主義教育基地,被列為河南省重點文物保護單位。吳培文之孫吳蘇桉則傳承祖父保護司母戊鼎的精神,探索起殷商文化研學之旅。他認為,用傳統文化培養孩子們的愛國心,重拾年輕一代的文化自信,是義不容辭的責任。在他看來,殷墟、青銅器、甲骨文、周易文化…是安陽得天獨厚的文化資源,也是最好的研學實踐基地,讓殷商文化可以觸摸到。

令他驚喜的是,殷商文化研學實踐推出幾年來,頗受歡迎。從小學生到高中生,目前該研學實踐基地已接待數萬人。吳蘇桉表示:“在這里學生可以了解甲骨文漢字,參觀青銅器制作過程,參與甲骨文青銅器和饕餮紋飾的雕刻,還可以拿起考古工具,沉浸式體驗文物發掘,希望這種形式能讓更多人探秘殷商文化起源,傳承和發揚中華優秀傳統文化。”

逛博物館要含著棒棒糖?當高陵遺址碰上黑科技

曹操高陵遺址博物館前曹操的雕像

“哇,太酷了!”在安陽市殷都區西高穴村一處廣場上,不少游客站在一尊高大的雕像下嘖嘖贊嘆、合影打卡。雕像上的他騎在揚起前蹄的馬背上,目光凌厲,手執馬鞭,眺向遠方……雕像下方的“魏武揮鞭”4個草書大字印證了他的身份:中國歷史上杰出的軍事家、政治家、文學家——曹操。

2023年4月29日,曹操高陵遺址博物館正式開館,博物館整體采用黑紅主色調,其前方廣場的過道兩側排列著“曹”字旗幟,置身其中,那段烽火連天、群雄逐鹿的往事似乎穿越千年時空,滾滾而來。

“我們面前的這塊石頭叫做慰項枕,是曹操生前常用來緩解頭痛的石枕,有些游客過來‘看望’曹操,還特意帶上了布洛芬。”在曹操高陵遺址博物館內,講解員妙趣橫生的講解讓人忍俊不禁。

在參觀過程中,還有不少游客一邊品嘗著棒棒糖,一邊若有所思地點頭認可,讓人不禁思考:難道棒棒糖和曹操有什么特殊聯系嗎?

原來,這是曹操高陵遺址博物館推出的黑科技“骨傳導棒棒糖”,一端是美味的可食用棒棒糖,另一端則是骨傳導語音棒,游客可一邊吃著糖,一邊聽著講解。為符合當代人對健康的要求,博物館方還貼心地選用“0蔗糖,不齲齒”的原料。

“如果在博物館內見到‘曹操’‘劉備’活了過來,也請不要驚慌。這是我們打造的劇本殺互動項目,游客可以在與真人NPC的互動中感受歷史文化的魅力。”曹操高陵遺址博物館宣教部負責人路耀棋介紹,博物館還針對青少年設置了尋寶游戲,在參觀游覽過程中可能會有傳統民間雜技、漢代歌舞表演、曹操大講堂等公益活動,“目前剛開館幾個月,但我們設置的講解和游覽形式受到了大家的認可,這讓我們有信心探索更多新路子,讓每個人在游樂中認識到真實的曹操,了解到這段千年往事。”

“一眼三千年”“洹河夜游”實景秀圈粉百萬

安陽“洹河夜游”表演

“三十功名塵與土,八千里路云和月。莫等閑,白了少年頭,空悲切。”一首激昂的《滿江紅》在安陽市月亮島上回蕩。洹河河岸幾十盞射燈散發著紅色燈光,富有動感地轉動,將岳飛的豪壯襟懷襯托得淋漓盡致。

這是安陽的“洹河夜游”項目,位于殷墟遺址保護區內,景區坐落于殷都區殷都橋西側月亮島,依托殷墟為背景,以殷商文化為主線策劃的大型實景行進式夜游演出,是集演藝、燈光秀和旅游的綜合性文化活動。

安陽“洹河夜游”:傾聽千年古都回響,領略洹水安陽夜韻

“一眼三千年,洹水畫中游。”記者一行跟隨講解員走上游船,泛舟洹河之上,穿梭殷墟、博物館、月亮島之間。華燈煌煌,水舞銀蛇,噴泉如婀娜舞者,翩翩起舞,甲骨文字、饕餮圖騰浮現于河面上,讓人目不暇接。

以水為媒,以光影為語言,水光交融下充分展示了安陽當地文化特色,時值冬季,看臺上仍坐滿了觀眾,體驗這場獨具特色的視聽盛宴。

“整部劇都是為了宣傳安陽傳統文化,為安陽文旅盡一份力。”演員團隊的負責人、暮年岳飛飾演者李瑞博告訴記者。舞臺除了慷慨激昂的《宋金風云》,還有《上古圖騰》《殷商甲骨》《秦漢水魂》。鏗鏘有力的鼓聲和厚重的殷商文化在舞臺上完美融合,少女們身著輕盈水袖長衫,踏著盤鼓,長袖飛舞,盡顯秦漢樂鼓風采。

這是一次社會效益和經濟效益的雙豐收,“洹河夜游”自推出以來,每晚都燈光璀璨、座無虛席,國慶期間客流量更是突破百萬人次。“洹河夜游”在夜經濟和演藝市場方面下足了功夫,演藝節目依托安陽歷史和漢字文化,實景結合光影藝術,打造出美輪美奐、震撼人心的演出效果。星光集市不僅體現了安陽的物質文化,更蘊含了安陽的歷史和傳統,拉動消費效果顯著。

到紅旗渠不僅為了“游覽”,也是給精神“補鈣”

參觀者在林州紅旗渠紀念館內參觀聽講

“吳祖太、任羊成、常根虎、郭秋英、王師存……”11月13日,在林州市紅旗渠紀念館內,工作人員指著一面墻進行解說。上面刻滿了81個名字,這是在修建紅旗渠過程中的犧牲者名單,其中年齡最大的63歲,年齡最小的只有17歲。

2022年10月28日,習近平總書記在林州紅旗渠紀念館、紅旗渠青年洞考察時強調,紅旗渠精神同延安精神是一脈相承的,是中華民族不可磨滅的歷史記憶,永遠震撼人心。年輕一代要繼承和發揚吃苦耐勞、自力更生、艱苦奮斗的精神,摒棄驕嬌二氣,像我們的父輩一樣把青春熱血鐫刻在歷史的豐碑上。

“自力更生、艱苦創業、團結協作、無私奉獻。”紅旗渠青年洞受到越來越多人的青睞,紅旗渠精神化作參觀者們的一聲聲呼喊,在這山間無數次回蕩。不少學校、機關單位、企業等組織學生和職工前來參觀紅旗渠,追尋紅色足跡,傳承紅色精神。

“走一次紅旗渠、推一把獨輪車、掄一次開山錘、抬一次太行石、吃一次民工餐……”青年洞打造了“十個一”特色研學實踐教育課程,鼓勵游客沉浸式體驗紅旗渠開鑿之艱辛。紅旗渠青年洞管理處主任劉志華介紹,2019年全年青年洞約接待100萬人次,而2023年僅上半年就達到了這個數據,“大家不僅為了‘游覽’,也是給精神‘補鈣’”。

“紅旗渠精神不是一句空話,而是實實在在的精神指引。”青年洞講解員宋現珍回憶起2022年的一次搶險救援,“當時正值夏季汛期,景區的一部分游船被沖走,大家互相加油鼓舞,脫下上衣沖向齊腰深的水中,將船一個個打撈上來,沒有任何人為此膽怯,我覺得這就是紅旗渠精神的生動詮釋。”

林州廟荒村“蝶變”記:從荒村到旅游村,火了鄉村富了鄉親

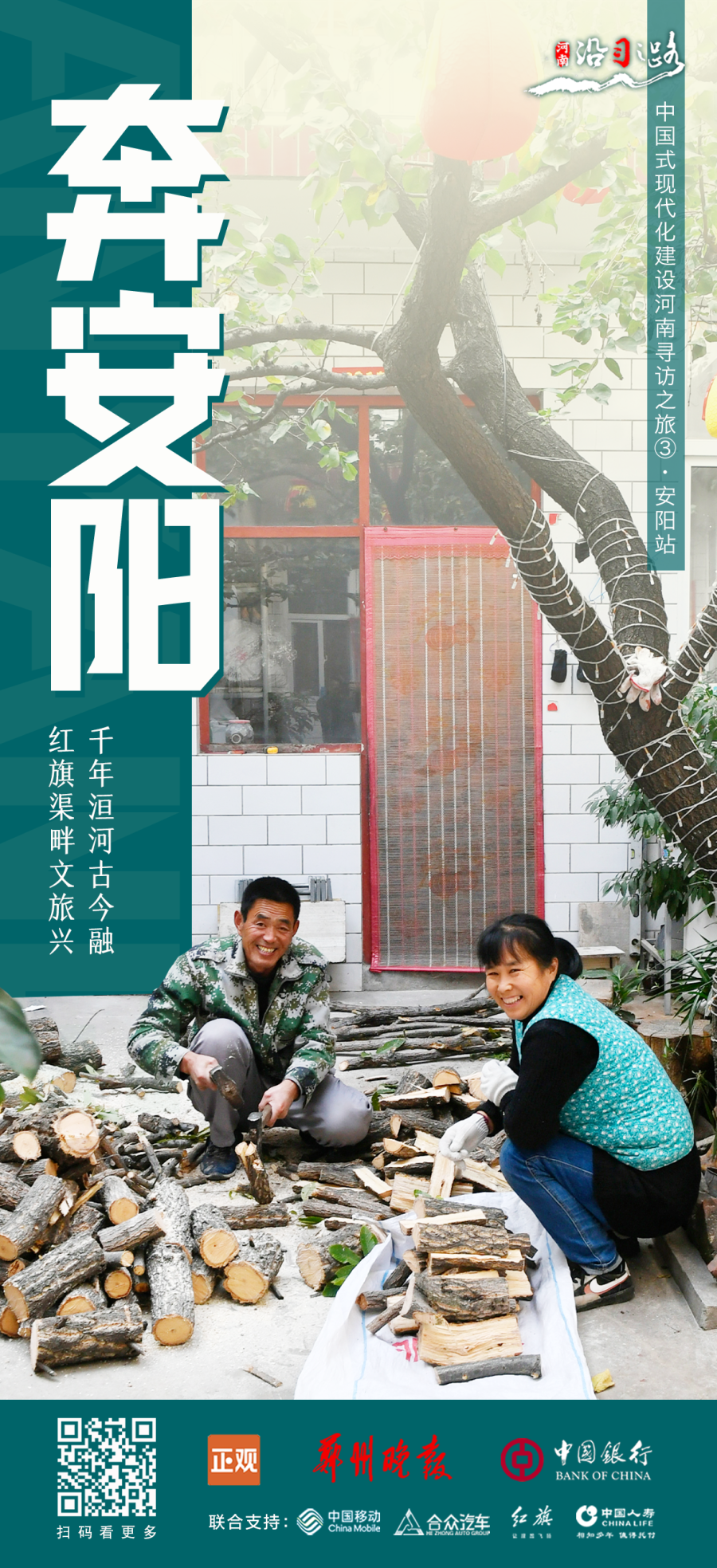

“梆梆、梆梆”,一聲聲有節奏的劈柴聲從古色古香的農村小院里傳了出來,村民李衛青的丈夫正在為游客準備農家飯的柴禾。

這里是林州市黃華鎮廟荒村,位于太行山脈腳下,是紅旗渠唯一穿村而過的村莊。站在村民的小院內,便能聽見群鳥鳴叫,向西遠眺,綠白相間的重疊山脈起伏靠攏過來。憑借優美清凈的自然環境和紅旗渠精神的紅色品牌,廟荒村吸引了大批游客前來,村民也抓住機會辦起了民宿。

“來的游客越來越多,日子也越來越好了,今年大概掙了四五萬元,現在也不去外地打工了。”54歲的李衛青告訴記者。

在李衛青家附近的劉海周家也開了間民宿,他把自己家的小院改造成了10間民宿,吸引了老年人來這里養老。他的女兒是一名古箏老師,每逢節假日,也會帶著學生來到清靜的小院彈琴教學,“老人在這里聽聽琴,看著小孩子學琴的熱鬧景象也挺開心。”劉海周說。

廟荒村利用“紅旗渠精神”這一紅色品牌,借力紅旗渠干部學院,吸引多家研學培訓機構在廟荒村建立研學基地,形成了一條集紅旗渠研學、生態觀光、鄉村旅游、民宿、采摘為一體的鄉村研學產業鏈,年接待游客20萬人次,年收入20余萬元。

作為曾經的省級貧困村,廟荒村經歷了從“荒”到“美”、從“窮”到“富”的村的“蝶變”,先后被授予“全國脫貧攻堅考察點”“全國鄉村旅游重點村”“河南省鄉村旅游特色村”等榮譽。廟荒村支書郁林英說:“從一個貧困村到現在努力創辦五星支部先進村,一點一滴,我們挺自豪的,在逐年的發展中,村上的老百姓都受益了,希望未來能繼續依托紅旗渠精神,扎實穩步地讓村子實現鄉村振興。”

千年殷墟,魏武高陵,紅旗渠畔,文旅振興。

中華文明從何處來?向何處去?安陽見證著這一過程,它見證過襁褓之中的中華文明,如今安陽又乘上了文旅高質量發展的東風。未來,這座有著3300余年歷史的城市將繼續向世人敞開懷抱,向世界發出華夏之聲。安陽,正見證著一個文旅融合、未來可期的新時代款款走來。

【記者手記】

“古都安陽,令人向往。”看過安陽的宣傳片后,一直心懷期待。然而,作為采訪團隊的“00后”一員,平生第一次踏上安陽這片土地,彼時的我并未意識到,對我而言,這是一次震撼之行、驚奇之旅。

在一道道饕餮紋理之間,在一件件青銅器中,尤其是站在司母戊大方鼎前時,我感受到前所未有的新奇,又感到無比親切與安心,那種安穩與自信,或許源于作為華夏兒女的文化基因深處。

最讓我震撼的還是紅旗渠,為了吃上水,林縣人拼個頭破血流也鑿出一條渠,這是對生的渴望、對美好生活的向往。如果能將紅旗渠精神銘記于心,又有什么事是做不到的呢?

此外,“洹河夜游”使我打破了對實景表演的固有印象,在月亮島上,身穿主辦方提供的御寒軍大衣,在現場歡騰的火苗中,在幾百架無人機帶來的聲光電盛宴中,我感受到技術與文化的碰撞,那是古今交融的魅力。

古都安陽,的確令人向往。

總策劃:盧士海

總統籌:程玉峰

策劃:李韜? 安學軍? 王長善? 王攀? 方靜

執行:石闖 盧林 舒晗 劉衛清? 劉國紅? 陳君平? 鄭治紅