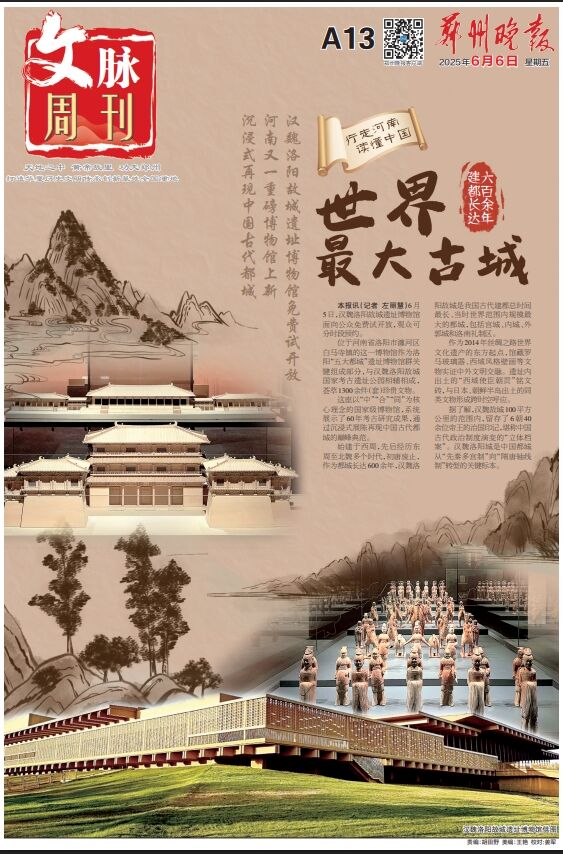

世界最大古城 建都長達 六百余年

沉浸式再現中國古代都城

河南又一重磅博物館上新

漢魏洛陽故城遺址博物館免費試開放

6月5日,漢魏洛陽故城遺址博物館面向公眾免費試開放,觀眾可分時段預約。

位于河南省洛陽市瀍河區白馬寺鎮的這一博物館作為洛陽“五大都城”遺址博物館群關鍵組成部分,與漢魏洛陽故城國家考古遺址公園相輔相成,薈萃1300余件(套)珍貴文物。

這座以“中”“合”“同”為核心理念的國家級博物館,系統展示了60年考古研究成果,通過沉浸式展陳再現中國古代都城的巔峰典范。

始建于西周,先后經歷東周至北魏多個時代,初唐廢止,作為都城長達600余年,漢魏洛陽故城是我國古代建都總時間最長、當時世界范圍內規模最大的都城,包括宮城、內城、外郭城和洛南禮制區。

作為2014年絲綢之路世界文化遺產的東方起點,館藏羅馬玻璃器、西域風格壁畫等文物實證中外文明交融。遺址內出土的“西域使臣朝貢”銘文磚,與日本、朝鮮半島出土的同類文物形成跨時空呼應。

據了解,漢魏故城100平方公里的范圍內,留存了6朝40余位帝王的治國印記,堪稱中國古代政治制度演變的“立體檔案”。漢魏洛陽城是中國都城從“先秦多宮制”向“隋唐軸線制”轉型的關鍵標本。

記者 左麗慧

“中國畫棗第一人”陳國創作品展即將開幕

6月21日,“百花增彩新時代——畫家、設計家陳國創從藝五十周年作品展”將在河南省美術館舉行。

陳國創1955年出生于新鄭,1972年入伍,曾任武漢軍區《戰斗報》美術宣傳員,1975年發表美術作品至今,已有整整50年藝術創作生涯。1973年起,陳國創就跟隨嶺南畫派畫家傅凌云先生學習國畫藝術,打下了堅實的美術功底。后考入河大和廣美,又師從關山月大師得其真傳,完整而系統地學習和研究了嶺南畫派的藝術精華,形成了以松柏山水和紅棗風情畫為代表的藝術風格。曾任新鄭卷煙廠副總工程師,現任中國煙草學會包裝學組組長,清華大學美術學院煙酒包裝研究生班教授、副主任,鄭州大學包裝工程學院兼職教授,北京華夏文昌書畫院院長。

陳國創是一位多才多藝的畫家,他主張涉獵百家,取其所長、融會貫通、匯聚筆端,以自己的勤奮和執著精神,走出了一條豐富多彩的藝術之路。1997年他和愛人閆婕一道歷經10年完成了72萬字的軍事文學著作《九死一生話將帥》,被評為河南省“五個一工程”獎。陳國創還是“金芒果”“紅喜梅”“黃金葉”“金鐘”等知名香煙,以及“好想你”紅棗等河南著名品牌產品的商標包裝設計者,河南首位榮獲包裝藝術“世界之星”大獎的藝術家。他連續4次獲得世界包裝組織“世界之星”設計藝術大獎,獲此殊榮的全國至今僅有4人。

近十幾年,陳國創潛心研究家鄉的大棗樹,整理出多篇紅棗歷史和典故的文章,創作出近百幅棗鄉風情畫。他以扎實的繪畫功底,運用國畫工筆、寫意和油畫多種表現手法,把古棗樹描繪得淋漓盡致,他設計的紅棗產品包裝成為傳播棗鄉文化的使者,享譽全國,走向世界,被業界稱之為“中國畫棗第一人” 。

本次展覽共分中國畫山水作品、棗鄉風情畫、學藝歷程展示、平面設計作品、教學成果及學生作品5個部分,旨在全面展示陳國創汲取多門藝術學科之長,豐富創新藝術作品的學研結合之路,倡導百花增彩、敢于創新、勇于探索的藝術之風,為社會主義精神文明建設再添新篇。

據了解,“陳國創從藝五十周年美術作品展”是“百花增彩新時代”系列美展的重要組成部分,也是陳國創藝術成果的一次匯報展示,歡迎廣大觀眾前往參觀欣賞。

法云寺銀杏:已知市區最古樹

“古樹枝柯少,枯來復幾春,露根堪系馬,空腹定藏人。”古樹是一個城市的活化石,活著的文物。根據樹齡,500年以上為一級古樹,500~300年的為二級古樹,300~100年為三級古樹。

2025年3月15日,《中國古樹名木保護條例》正式施行,讓古樹名木保護有法可依。這讓古樹名木保護管理上升到法規層面,為古樹名木健康生長創造法治條件。

河南作為中原文化發祥地,被譽為“古樹博物館”。最新數據顯示,僅鄭州一市便擁有古樹名木近3.3萬株,其中31308株散落在阡陌交錯的鄉野間,1646株挺立于現代都市的街巷之中。這些跨越千百年時光的“綠色活化石”,既是年輪鐫刻的生態編年史,更是承載鄉愁記憶的文化地標。從黃帝手植柏到嵩陽書院漢封將軍柏,每一株古樹都在用蒼勁的枝干講述著“行走河南·讀懂中國”的生動故事。

鄭州經濟技術開發區潮河辦事處曹古寺村,有一株1200多年的銀杏樹,是鄭州市區確認的最古老的活體樹。80多年前它遭大火,只剩小片樹皮活著,樹芯裸露,風吹雨淋已經開始腐朽。

義務看護銀杏樹的92歲老人,多年來一直與樹相伴,職能部門和社會熱心人士,對該樹進行保護,從40多年前奄奄一息到現在的枝粗葉茂,鄭州古樹的保護,從這株銀杏樹上得以彰顯。日前,記者對這株銀杏樹進行了探訪。

92歲老人護樹30多年

在潮河上的曹古寺水庫大壩西側,有土寨墻圍著的法云寺(又叫曹古寺),從南門入寺北行200米,一殿后長著一株枝葉茂盛的銀杏樹,樹冠面積百余平方米,樹高近20米,樹胸徑約2米,樹身北側的四分之三已沒有樹皮,露出發黑的木質部,剩余四分之一的樹皮上,發出10多根樹枝,最粗的需一人方能抱住,因枝葉濃密,枝頭下垂離地1米左右,枝葉間結滿了串串小銀杏,狀如翡翠。該寺的老主持、92歲的源法師太,住在銀杏樹東側小屋,她說這株大樹1200多年了,一直生長旺盛。1944年,日本兵占領了寺院,在樹邊堆木柴做飯時燃著木柴,燒了兩天才熄滅,都以為大樹被燒死了,沒想到剩下的一點皮,次年卻發出小芽,十里八鄉的人看到枯木發新芽,爭搶把新芽掰掉,回去煮茶。“我1986年第一次見到這株樹,之后就在這出家了,天天住在樹邊。”

曹古寺村81歲的曹保良介紹說:“我爺爺說,當時這棵銀杏樹在民國初年時,非常茂盛,4個大人手拉手才能合抱,樹直徑3米多。在幾里外的南曹村都能看到它。1944年的大火燒掉樹身的一半!20世紀60年代,寺院被拆,磚瓦都被拉走。80年代初,我們村幾位老人在銀杏樹下建了3間小瓦房,師太是中牟人,一心向佛,1986年她來這里,第一次見到發新芽的銀杏,就勸人不要破壞新枝芽,1996年,師太把行李搬來,在這寺里出家,她住在樹邊29年了,看樹護樹。全村人都把這株銀杏樹當作村寶,很多人都說師太護樹有功!”

專家確定古樹為文物

樹南邊立著一通石碑,碑文記述了中牟人劉寶宣于南宋開慶元年重建此寺的事跡,這通石碑是2005年鄭州考古工作者在院內考古發掘時發現的,一起發掘出來還有一雕刻有雙龍盤繞的碑頭,正面刻有“法云寺”,才確認曹古寺就是西漢時建的法云寺,正式把曹古寺改名為法云寺。《鄭縣志》有“法云寺在州東南二十五里,寺內有一棵白果樹,有四人合抱粗。日軍侵占鄭州時在此駐扎,白果樹被燒焦半部”的記載。

曹保良說,這里是官渡之戰古戰場,曹操當年從許昌帶兵與袁紹決戰時,以西邊戰馬屯村到黃河邊的官渡,軍營排了20多里。我們村叫曹古寺,再往北有野曹村和南曹村,都與曹有關,附近人杰地靈,據村里老人介紹,唐朝時,來自天竺國四兄弟到洛陽帝都傳教,其中一人帶到法云寺一株小銀杏樹苗,種在大雄寶殿前,就是這一株。

2005年,鄭州文物考古研究院,派出專家對當時稱為曹古寺的遺址進行了發掘,發現了這株古銀杏樹,并在樹北側發現被毀的古寺大雄寶殿的舊地基。古樹專家確認這樹有1200多年了,2009年被列入鄭州古樹保護名單中。

鄭州文物考古研究院的汪松枝多次到此銀杏樹下探訪和考察,稱城市的古樹是城市悠久歷史的最好見證,是非常重要的活文物,站在這株千年古銀杏樹下,聽風吹樹葉的沙沙聲,就像是與一位千年前的古人在對話。

記者 徐富盈 文/圖

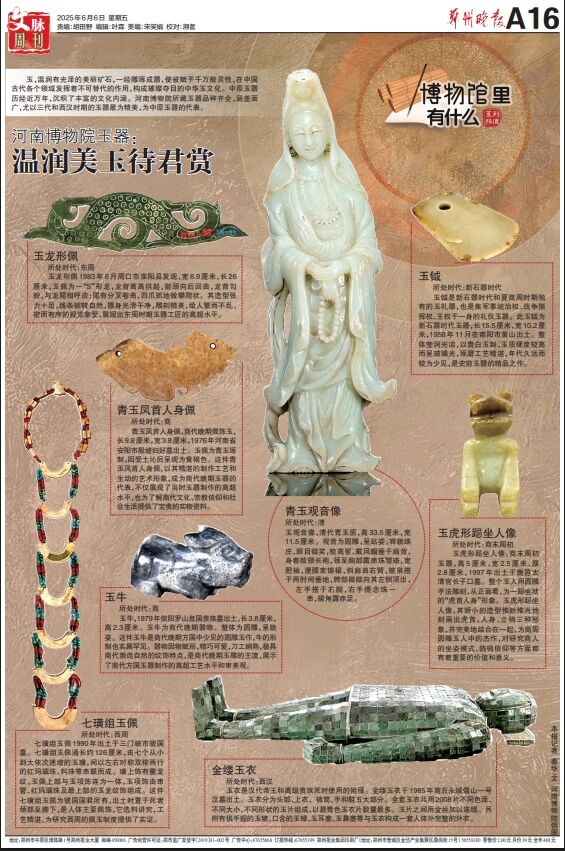

河南博物院玉器: 溫潤美玉待君賞

玉,溫潤有光澤的美麗礦石,一經雕琢成器,便被賦予千萬般靈性,在中國古代各個領域發揮著不可替代的作用,構成璀璨奪目的中華玉文化。中原玉器歷經近萬年,沉積了豐富的文化內涵。河南博物院所藏玉器品種齊全,涵蓋面廣,尤以三代和西漢時期的玉器最為精美,為中原玉器的代表。

玉龍形佩

所處時代:東周

玉龍形佩1983年6月周口市淮陽縣發現,寬6.9厘米,長26厘米,玉佩為一“S”形龍,龍背高高拱起,挺頸向后回曲,龍首勾盼,與龍尾相呼應;尾有分叉卷曲,四爪抓地做攀爬狀。其造型張力十足,線條婉轉自然,器身光滑干凈,雕刻精美,給人繁而不亂、密而有序的視覺享受,展現出東周時期玉器工匠的高超水平。

青玉鳳首人身佩

所處時代:商

青玉鳳首人身佩,商代晚期佩飾玉,長9.8厘米,寬3.8厘米,1976年河南省安陽市殷墟婦好墓出土。玉佩為青玉琢制,因受土沁后呈現為黃褐色。這件青玉鳳首人身佩,以其精湛的制作工藝和生動的藝術形象,成為商代晚期玉器的代表,不僅展現了當時玉器制作的高超水平,也為了解商代文化、宗教信仰和社會生活提供了寶貴的實物資料。

玉牛

所處時代:商

玉牛,1979年信陽羅山息國貴族墓出土,長3.8厘米,高2.3厘米。玉牛為商代晚期器物。整體為圓雕,呈跪姿。這件玉牛是商代晚期方國中少見的圓雕玉作,牛的形制也實屬罕見。器物因物賦形,精巧可愛,刀工嫻熟,極具商代崇尚自然的紋飾特點,是商代晚期玉雕的主流,展示了商代方國玉器制作的高超工藝水平和審美觀。

七璜組玉佩

所處時代:西周

七璜組玉佩1990年出土于三門峽市虢國墓。七璜組玉佩通長約126厘米,由七個從小到大依次遞增的玉璜,間以左右對稱雙排兩行的紅瑪瑙珠、料珠等串聯而成。璜上飾有夔龍紋,玉佩上部與玉項飾連為一體,玉項飾由串管、紅瑪瑙珠及最上部的玉龍紋飾組成。這件七璜組玉佩為虢國國君所有,出土時置于死者頸部至膝下,是人體主要佩飾,它選料講究,工藝精湛,為研究西周的佩玉制度提供了實證。

青玉觀音像

所處時代:清

玉觀音像,清代青玉質,高33.5厘米,寬11.5厘米。觀音為圓雕,呈站姿,容貌端莊,瞑目微笑,梳高髻、戴風帽垂于肩背,身著敞領長袍,頸至胸部露串珠瓔珞,寬肥袖,漫腰束錦裙,斜肩曲右臂,披帛搭于兩肘間垂地,胯部微微向其左側頂出,左手搭于右腕,右手提念珠一串,裙角露赤足。

玉鉞

所處時代:新石器時代

玉鉞是新石器時代和夏商周時期獨有的玉禮器,也是集軍事統治權、戰爭指揮權、王權于一身的禮儀玉器。此玉鉞為新石器時代玉器,長15.5厘米,寬10.2厘米,1958年11月在南陽市黃山出土。整體瑩潤光潔,以青白玉制,玉質硬度較高而呈玻璃光,琢磨工藝精湛,年代久遠而較為少見,是史前玉器的精品之作。

玉虎形跽坐人像

所處時代:商末周初

玉虎形跽坐人像,商末周初玉器,高5厘米,寬2.5厘米,厚2.8厘米,1997年出土于鹿邑太清宮長子口墓。整個玉人用圓雕手法雕刻,從正面看,為一跽坐狀的“虎首人身”形象。玉虎形跽坐人像,其嬌小的造型惟妙惟肖地刻畫出虎首、人身、立鸮三種形象,并完美地結合在一起,為商周圓雕玉人中的杰作,對研究商人的坐姿模式、鴟鸮信仰等方面都有著重要的價值和意義。

金縷玉衣

所處時代:西漢

玉衣是漢代帝王和高級貴族死時使用的殮服。金縷玉衣于1985年商丘永城僖山一號漢墓出土。玉衣分為頭部、上衣、 褲筒、手和鞋五大部分。全套玉衣共用2008片不同色澤、不同大小、不同形狀的玉片組成,以碧青色玉衣片數量最多。玉片之間用金絲加以連綴。另附有供手握的玉豬、口含的玉蟬、玉耳塞、玉鼻塞等與玉衣構成一套人體外完整的外衣。

本報記者 秦華/文 河南博物院供圖