近日進入三伏天,高溫天氣頻繁。說到緩解中暑,藿香正氣水作為傳統中成藥再次成為大眾“解暑神器”。但是,并不是所有中暑都適用,如廣東一名建筑工人因持續暴曬出現高熱昏迷,家屬喂服藿香正氣水后癥狀惡化,后專家指出,此類陽暑需立即物理降溫并送醫,而不僅靠藥物。因此,藿香正氣水的適用范圍有限,若盲目使用,不僅可能延誤病情,還可能引發不良反應。

醫生解密霍香正氣水

7月24日,鄭州市第七人民醫院中醫綜合科主治醫師杜梅梅講到霍香正氣水的成分時科普到:“藿香正氣水是一種經典的中成藥,其主要成分包括蒼術、陳皮、厚樸、白芷、茯苓、大腹皮、生半夏、甘草浸膏、廣藿香油、紫蘇葉油等,輔料為乙醇。”這些成分共同作用,賦予其“解表化濕、理氣和中”的功效。解表化濕,藿香正氣水中的廣藿香油、紫蘇葉油等成分具有發散風寒、驅散濕邪的作用,可緩解因外感風寒或濕滯引起的頭痛、胸悶、惡心等癥狀。理氣和中,陳皮、厚樸等藥材能健脾化濕、行氣止痛,對胃腸功能紊亂、腹脹、腹瀉等問題有調節作用。輔料乙醇的作用是乙醇作為溶劑,有助于藥物成分的快速吸收,但也帶來了一些用藥限制。因此,她特意提醒:“喝了霍香正氣水后不要開車。”

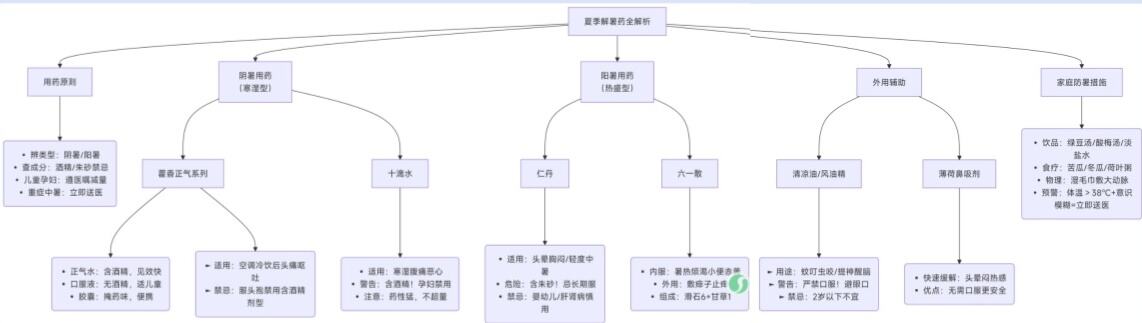

分清陰暑和陽暑是對癥下藥的關鍵

杜梅梅稱中暑分為“陰暑”和“陽暑”兩種類型,兩者病因不同,對應的治療方案也截然不同。藿香正氣水僅適用于“陰暑”,而“陽暑”患者若誤用此藥,可能加重病情。陰暑多因突然受涼,如吹空調、食用冷飲或從高溫環境驟然轉入低溫環境導致,此時體內寒濕之邪侵襲,表現為低熱、惡寒、無汗、身重疼痛、惡心嘔吐、腹瀉等癥狀。典型表現包括頭暈昏沉、胸悶腹脹、舌苔白膩、四肢酸軟等。例如,在炎熱天氣里貪涼吹空調、吃西瓜后胃部不適,或因水土不服引發的胃腸型感冒,均可通過藿香正氣水緩解,其“解表化濕、理氣和中”的功效可驅散寒濕、調和脾胃。然而,陽暑則截然不同。它通常由長時間暴曬、高溫環境下劇烈運動引發,體內暑熱內侵,表現為高熱、大汗、口渴、疲倦乏力,甚至虛脫。典型癥狀包括體溫升高、大量出汗、脈搏細速、意識模糊,嚴重時可能發展為“熱射病”危及生命。此時若誤用藿香正氣水,其溫燥藥性不僅無法緩解暑熱,反而可能加重體內熱邪,導致病情惡化。陽暑患者應優先采取物理降溫,如冷水敷、轉移至陰涼處并及時送醫,切勿依賴藥物。

正確使用解暑藥

對于如何正確使用,杜梅梅說:“藿香正氣水作為常用中成藥,需嚴格遵循正確用法及注意事項以確保安全有效。”口服時,成人每次5-10毫升(1/2~1支),每日2次,用前搖勻,緩解外感風寒、濕滯或暑濕引發的頭暈、胸悶、嘔吐腹瀉;對酒精過敏者可選無酒精劑型的口服液、膠囊。外用涂抹蚊蟲叮咬處止癢,滴于太陽穴/風池穴緩解頭暈,紗布敷肚臍輔助調理胃腸不適。而杜梅梅強調注意事項,該藥禁用于孕婦、哺乳期婦女、3歲以下兒童及酒精過敏者;慢性病患者如高血壓、肝病等需遵醫囑;服藥后6小時內禁駕駛或操作機械。此外,不可與頭孢類藥、甲硝唑同服,以免引發如心悸、嘔吐等雙硫侖樣反應。

因此,防暑的核心仍在于主動預防,避免高溫暴曬、合理使用空調、及時補充水分與電解質。若出現高熱、意識模糊等重癥中暑表現,務必立即送醫救治,切勿依賴藥物替代專業醫療干預。科學認知、理性用藥,方能真正守護健康安全。

記者 黃棲悅