6月6日是中國房顫日,強生醫療攜手北京白求恩公益基金會以“消融陰霾,重獲‘心’生”為主題,開展了醫路相伴——中國房顫日公益健康教育項目。記者有幸采訪了中國房顫導管消融事業開創者之一、現任首都醫科大學附屬北京安貞醫院心臟內科中心副主任、鄭州大學第一附屬醫院心血管病醫院院長——董建增教授。

提防兇險的“溫柔殺手” 早診早治是關鍵

“房顫是心房顫動的簡稱,是心房電活動紊亂引起的一種不規則的顫動。”董建增教授介紹,正常人的心臟是有規律地收縮與擴張,這種有規律的心跳,被稱為“竇性心律”,每分鐘約60~100次。

“而房顫發作時,就像抽筋一樣,心房會產生每分鐘高達350~600次不規則的抖動,導致機械收縮功能喪失。”他說,房顫除了引起胸悶、心慌等外,還會使心衰風險增加,甚至將導致缺血性卒中。房顫患者發生腦卒中的概率比正常人高5倍以上。

董建增表示,在我國,目前約有超過1000萬房顫病患,一般60歲以后,年齡每增加10歲,房顫的患病率就增加1倍,實際發病率可能比確診率更高。

房顫被稱為“溫柔殺手”,是因為其本身癥狀并不十分明顯,比如心跳加快,伴有乏力;氣短、在輕度體力活動或者休息時感覺呼吸困難等。“較輕微的癥狀不能引起患者足夠的重視,還有一些病人,病發時可能沒有任何癥狀,這也是導致房顫診斷率低的原因。”

董建增介紹,隨著病情加劇,沒有明顯癥狀的房顫患者會逐步由陣發性房顫發展為持續性房顫,大大增加了后續治療難度和風險,也為患者家庭和社會增加更多負擔。因此,早診早治對房顫患者來說尤為重要。

從根源治愈房顫

讓射頻消融造福基層患者

房顫的治療,過去主要采取藥物或外科手術。藥物治療,有的效果不理想;有的副作用大;有的需要監測,不好把握平衡點,管理起來比較麻煩。而房顫外科手術治療,創傷較大,風險也較大,在治療房顫的同時,心房功能也大大降低。

“臨床研究證實,房顫的射頻消融在改善患者癥狀、維持竇性心律、減少住院率等方面明顯優于藥物治療。”董建增表示,射頻導管消融術只需局麻,患者全程清醒,將輸液管粗細的導管經過大腿根進入靜脈送入心臟,對引起房顫的病灶釋放電流進行消融,能夠徹底阻斷心臟內部的異常電傳導通路,從而達到控制心率的效果。

“導管消融手術時長約2~4小時,手術后穿刺部位僅需要沙袋壓迫6~8小時,對于老年人有很好的耐受性。”他建議,對于頻繁發作房顫、藥物治療效果不理想的高齡患者,經醫院檢查身體符合條件后,完全可以選擇射頻消融手術治療,以獲得更好的生活質量。研究表明,與藥物治療相比,導管消融治療可顯著降低所有年齡組患者房顫復發風險,其中,65歲以下患者獲益最大,全因死亡風險下降59%。

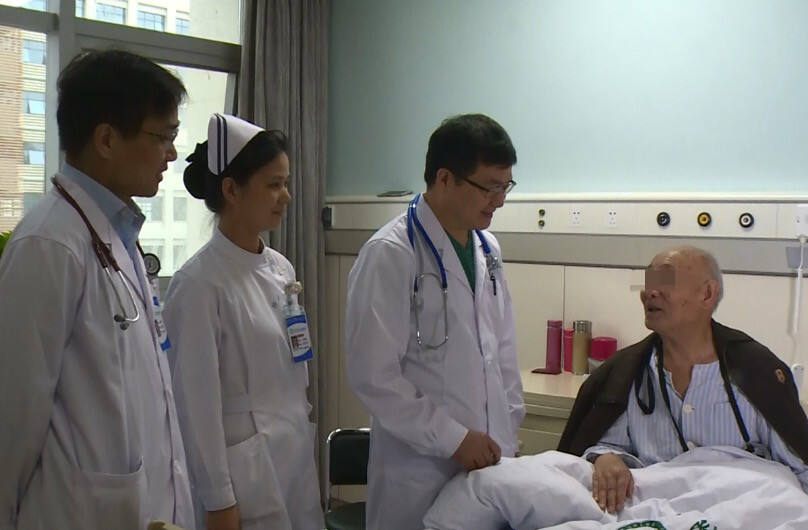

目前,董建增帶領團隊開展房顫射頻消融術達上萬例,年手術量1500余例,治愈患者年齡最大的91歲,培養了大批高技術水準的介入治療人才。

“對于射頻消融手術,我們的目標是大病不出縣,縣里常規做,努力讓基層患者在家門口受益。”他表示,老齡化是導致房顫的首要因素,河南人口多,未來將會有更多患者治療需要,現有的醫療資源將是杯水車薪。今后將面向更多的基層醫院開展技術幫扶,以培養更多基層人才,造福更多中原患者,這也是“健康中國2030”規劃的重要方面。

科學預防、健康生活

提高全民房顫意識

雖然兇險,房顫卻并非無從預防。除了和年齡增長有關外,房顫也是一種生活方式疾病。董建增建議,房顫的預防應從病因和誘因同時管理,一方面,積極治療原發心臟病,另一方面,控制好誘發房顫的因素。要養成良好的生活習慣,盡量把血壓、血糖、血脂控制好;同時,要戒煙限酒,加強鍛煉,提升睡眠質量,保持心理平衡。

他呼吁:“目前,公眾對房顫認識嚴重不足,今后要加強科普宣傳,著力提升房顫知曉率,提高全民的預防觀念和早診早治意識,促進形成科學健康的生活方式。”

鄭報全媒體記者 汪輝 李京儒